日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

浜野安宏

デザインプロデューサー

ライフスタイルプロデューサー、生活探検家、映画監督

インタビュー:2022年5月23日

場所:浜野総合研究所

インタビュアー:関康子 高橋美礼

ライティング:高橋美礼

PROFILE

プロフィール

浜野安宏 はまの やすひろ

デザインプロデューサー

ライフスタイルプロデューサー、生活探検家、映画監督

1941年 京都市生まれ

1962年 日本大学芸術学部映像学科在学中にセツ・モードセミナーへも入学。斉藤亢、井山武司らと「クリエーターズ・リミテッド造像団ZOZODAN」を結成、ミニスカートの流行を仕掛ける

『MEN’S CLUB』『男子専科』などメンズマガジンに多数執筆

1965年 株式会社浜野商品研究所設立

1966年 メンズマガジン『stag』を刊行し編集長を務める。同時期、TBS番組「ヤング720」、NTV「イレブンPM」に、セミレギュラー出演

1968年 東京・赤坂にディスコ「MUGEN」を総合プロデュース、サイケデリックムーブメント、エンバイラメント・アートブームを引き起こす

1970年 ファッションメーカー「SOMETHING ELSE」を起業。

1972年 インドネシア・バリ島の大規模観光開発の世銀借款国際入札でヌサドゥア地区開発計画のコンセプトを担当、主席を獲得

1974年 社団法人日本ミクロネシア協会(現、一般社団法人太平洋協会)設立に携わり「太平洋子どもウィーク」を提案。自然教育を掲げ「太平洋ハマノネイチャースクール」を実践しボランティアで日本とミクロネシアの島々の子どもにキャンプ体験を提供

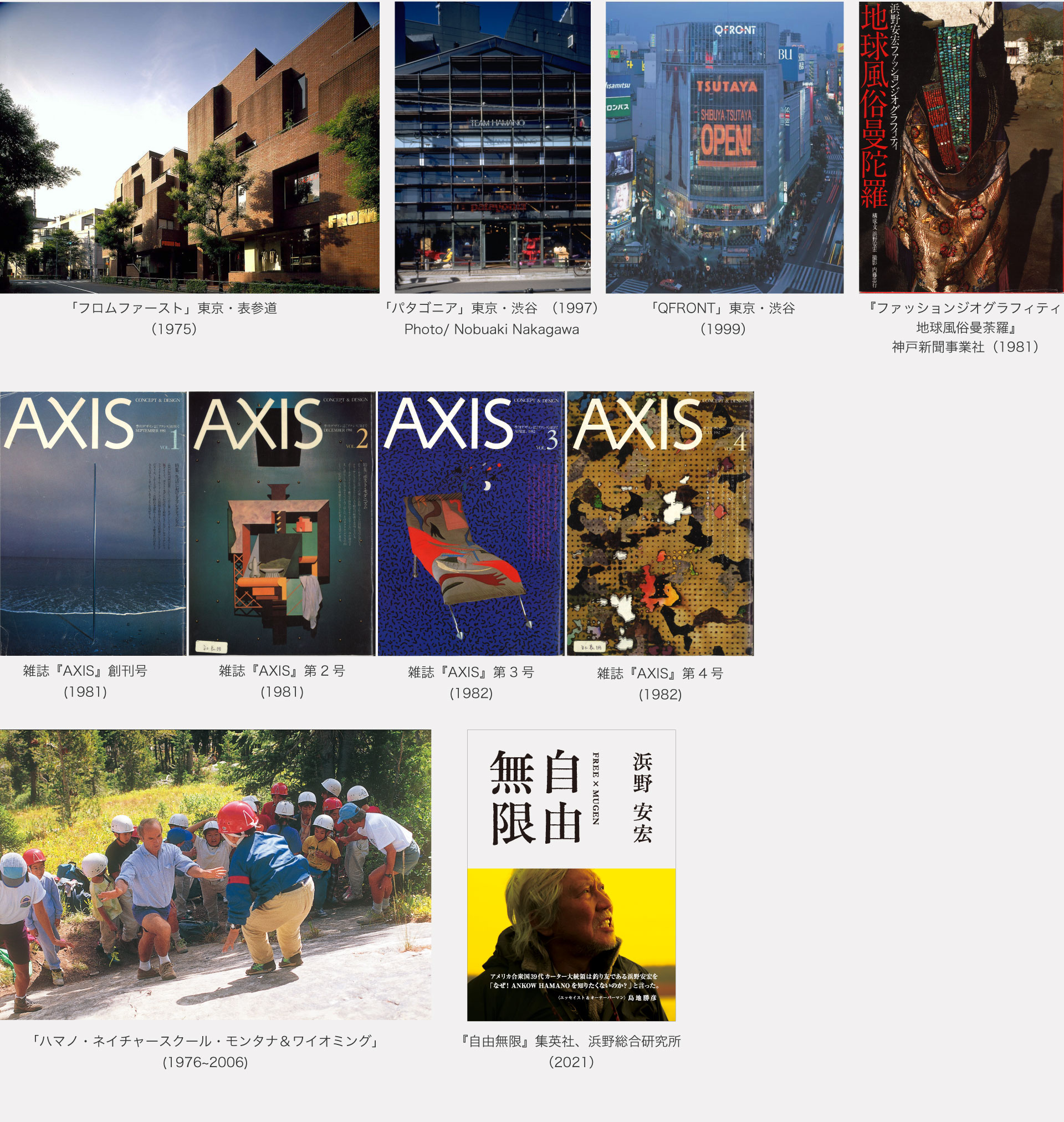

1975年 東京・表参道「FROM 1st(フロムファースト)」をプロデュース

1976年 東急不動産からの業務委託により「東急ハンズ」をプロデュース。神奈川県藤沢市に1号店、77年世田谷区二子玉川に2号店、78年渋谷に旗艦店をオープン

1977年 神戸市生田区に「ローズガーデン」(建築設計:安藤忠雄)を手がけ、異人館通り、神戸ファッションタウン構想の契機となる

1981年 東京・六本木「AXISビル」をプロデュース、雑誌『AXIS』を創刊し4号まで編集長を務める。同活動および神戸ポートピア81「ファッション・ライブシアター」の功績により「毎日デザイン賞」受賞

1987年 「太平洋ハマノ・ネイチャースクール」を「ハマノ・ネイチャースクール・モンタナ&ワイオミング」として再スタート、アメリカのロッキー山脈で自然教育を実践

1988年 旧・福岡ダイエーホークスのユニフォームをプロデュース、三宅一生がデザイン

1992年 浜野商品研究所を退職して浜野総合研究所を新設、「TEAM HAMANO」を結成

1997年 東京・渋谷キャットストリートを命名、ストリート演出。「パタゴニア」旗艦店をプロデュース(建築設計:北山恒)

1999年 東京・渋谷「QFRONT」ビルをプロデュース。特定非利益法人NPO渋谷青山景観整備機構SALF創立、専務理事を務める

2000年 東京・表参道「hhstyle.com」(インターオフィス)旗艦店をプロデュース(建築設計:妹島和世)

2009年 東京・表参道「AO」ビルプロデュース

2014年 第1回監督主演映画『さかなかみ』完成

2017年 映画『カーラヌカン』完成

2019年 映画『COUNTRY DREAMER私の道、生きる!』完成

2021年 80歳記念『自由無限』出版

2022年 映画『自由無限BREAK THROUGH』完成

Description

概要

デザインプロデューサー、ディレクター、キューレーター、エディターと称する人々は、自身が直接デザインを行うことがなくても、デザインに大きな影響力を発揮する。

浜野安宏は、1968年サイケデリックディスコMUGENの仕掛け人として華々しく登場し、以来50年以上、デザイン、生活文化、都市開発、自然環境、ファッション、映画まで、幅広いフィールドで時代を先取りする提案を行ってきた。例えば、DIYの楽しさを広めた「東急ハンズ」、青山の街づくりに決定的な影響を与えた「FROM 1st」、デザインの価値を発信し続ける「六本木AXIS」と雑誌『AXIS』、日本有数の観光スポットとなった渋谷交差点の風景を形づくった「QFRONT」などは、浜野が手がけたエポックなプロジェクトであり、今なお大きな影響力を発揮し続けている。こうした活動の一方で、浜野は、子どもを対象とした自然塾、バリ島の景観規制の提案なども手掛け、『質素革命』(1971)、『ファッション・ジオグラフィティ地球風俗曼荼羅』(1981)、『ふだん着の時代』(1981)『Weの時代』(1993)、『はたらき方の革命』(2009)など80冊以上の本を出版している。

なかでも「デザイン」に関しては、AXISプロジェクト、特にデザイン誌『AXIS』の創刊は、浜野のデザインと生活文化に対する先見性を現わしている。創刊号の巻頭文の一説は興味深い。「デザインとはあきらかに、日常的地平に根差しているべきものであると思います。生活とデザイン、生活のためのデザイン、日常生活のデザイン、自然と人間、自然のためのデザイン……。アクシスはデザインと生活に関するきわめてまじめなオルタナティブを提案してゆきたいと願っています」

浜野は常に主流からは距離を置き、彼独自の思考と行動、仕事と遊び、そして自然と人工の間を行き来しながら、オルタナティブを探り、提案し続けているのだ。そうした行動原理がデザインを前進させてきた。ここでは、東京、沖縄、滋賀、京都、ハワイと自由無限な日常を送る浜野に、その足跡とデザインミュージアムについて聞いた。

Masterpiece

代表作

プロデュース

「MUGEN」東京・赤坂(1968)/「アルストロメカニクール」大阪・梅田(1968)/「FROM 1st」東京・表参道(1975)/「東急ハンズ」神奈川・藤沢、東京・二子玉川、東京・渋谷(1976〜78)/「ローズガーデン」兵庫・神戸 建築設計:安藤忠雄(1977)/「AXIS」東京・六本木(1981)/「神戸ポートアイランド博覧会 ポートピア‘81」兵庫・神戸(1981)/「川越一番商店街」埼玉・川越(1986)/「アルテ横浜」神奈川・横浜 建築設計:マイケル・グレイヴス(1987)/「国際花と緑の博覧会」大阪・鶴見 郵政省・NTT共同館(1990)/「パタゴニア」東京・原宿 建築設計:北山恒(1997)/「QFRONT」東京・渋谷(1999)/「hhstyle.com」東京・表参道 建築設計:妹島和世(2000)/「軽井沢クリークガーデン」長野・軽井沢 建築設計:山本良介(2005)/「AO<アオ>」東京・表参道、建築設計:坂倉建築研究所、日本設計(2009)

映画

『さかなかみ/SAKANAKAMI』監督、出演(2013)/『TETON 山の声』監督、製作、出演(2016)/『カーラヌカン』監督、原作(2017)/日台合作映画『COUNTRY DREAMER ―私の道、生きる!』製作、監督(2018)、ハリウッド、ファミリーフィルムアワード最優秀監督賞/『やさしさの草原山河にーチンギスハーンの命を受けた日々』製作、監督、主演(2020)

書籍

『ファッション化社会』ビジネス社(1970)/『質素革命』ビジネス社(1971)/『人があつまる』講談社(1974)/『ファッション・ジオグラフィティ地球風俗曼荼羅』神戸新聞事業社(1981)/『ふだん着の時代』ビジネス社(1981)/『コンセプト&ワーク』商店建築社(1981)/『人があそぶ』講談社(1984)/『企業トップのデザイン観』講談社(1985)/『さかなかみ』TBSブリタニカ(1986年)/『遊びビジネス宣言』』TBSブリタニカ(1987)/『感動入門』東急エージェンシー出版部(1990)/『Weの時代』東急エージェンシー出版部(1993)/『サービスの次元』ダイヤモンド社(1995)/『デジタルシティ』ダイヤモンド社(1998)/『建築プロデューサー』鹿島出版社(2000)/『TEAM HAMANO&PROJECTS』浜野総合研究所(2001)/『新質素革命』出窓社(2003)/『35歳から伸びる人、止まる人』PHP研究所(2005)/『はたらき方の革命』PHP研究所(2009)/『一流の磨き方』ダイヤモンド社(2017)/『自由無限』集英社、浜野総合研究所(2021)

Interview

インタビュー

デザインマインドの高い歴史とライフスタイルタウン

「リビング・ヒストリー・ミュージアム」を

揺るがないテーマMUGEN=無限=夢幻

ー 浜野さんは2021年に80歳自律記念として著書『自由無限』を上梓なさいました。本著は、まさに浜野さんのアーカイブそのものです。

さて、浜野さんというと、やはり1968年赤坂にオープンしたディスコ「MUGEN」です。当時の音楽、ダンス、ファッション、アートに多大な影響を与え、その後の浜野さんの活動に大きな流れをつくったと思います。そのコンセプトを教えていただけますか。

浜野 「MUGEN」は1968年5月、赤坂にオープンして20年間、日本で史上最長の盛況期間が続いたディスコです。当時はまだディスコという言葉がなくて僕が「ゴーゴークラブ」と表現したのですが、生バンドの演奏で踊り狂うスーパークラブで、もとは超高級クラブ「シーザーズパレス」だったんですよ。通りに面した入口は狭く、秘密めいた雰囲気の長い階段に描かれたネオンカラーの壁画をくぐると豪華なシャンデリアやローマ彫刻が飾ってあり、真っ暗な中を地下3階へ降りていくインテリアが個性的だったので、それは残しておこうと考えました。建物のオーナーが僕を全面的に信頼して、「何をやってもいい。元の店を潰しても、そのまま使っても、好きにやって、おもしろい場所にしてくれ」と言ってくれたんです。当時、僕はニューヨークのイーストビレッジ、ロンドンのコベントガーデンといったロックの殿堂を自分の目で見ていたので、美術界で主流になっていたエンバイロメントアート(環境アート)と音楽が合体して領域を超えた手段が使えるのではないかと感じていたわけです。それを自分のなかで無限に駆使しました。触覚や視覚だけじゃなくて人間の精神のなかまで入っていく世界観をつくりたいと考え、現在のようなデジタルとは無縁だった時代に、アナログの手法でデジタルを超える感覚世界を表現したのが「MUGEN」でした。

例えば、飛行場で使うような大きなストロボを使って、フロアを演出したことも新しかった。日本はなんでも制限を加えていたから、そんなものは前衛的すぎるとか受け入れられないとか前評判は散々でしたが、オープニングには、丹下健三、三島由紀夫、川端康成、小澤征爾、磯崎新、篠山紀信、横尾忠則………。そうそうたる面々が踊り狂っていましたよ。大人のための空間だから、若者が来てもいいけど、ちゃんとしたファッションセンスがある服装をして来るように言ったし、そのかわり、大人も背広のような仕事の服装や着物姿のママさんでは来ないように決めていました。

ー 空間的にもいろいろな仕掛けがあったのですか?

浜野 「MUGEN」の入口から地下へ続く壁面全体にサイケデリックな壁画を蛍光カラーで描いてもらい、ブラックライトで浮かび上がる階段を降りながら、しだいに音が聞こえ、気持ちが高まっていくようにしました。吹き抜けになっている2階の踊り場には、派手なミニスカートを売るブティックをつくって、ディスコの真っ黒な壁にはストレッチの布を張りめぐらせて。当時はストレッチの布が見つからず、下着メーカーから原反ごと入手してつくったものでね。そこにオーバーヘッドプロジェクターを設置して、映画やスライドも上映できるし、演出としてのキネティックアートを投影していました。多様な色の液体をゆさぶるように映し出し、それをストロボで光らせると空間そのものもサイケデリックになっていく。元の店舗に置いてあった非常に豪華なものを残しながら、大胆に加工したのでうまくいったのだと思いますよ。ゼロから空間をつくるのとは違う工夫がありました。

ー そういったさまざまなアイデアも浜野さんが提案し、クリエイターに参加してもらいながら実現していったのでしょうか。

浜野 主には浜野商品研究所の社員が動きましたが、中心にいたクリエイターは「ペコちゃん」と呼ばれていた照明ディレクターの故・藤本晴美でした。彼女は世界のミュージシャンと繋がっていてね。特にフランスにある有名なキャバレー、「クレイジーホースサルーン」の照明を手がけていたことでも知られています。ちょうどパリのファッションがオートクチュールからモードへ切り替わるタイミングで、僕がいくつかのクチュリエを日本へもってくる仕事もしているときに、ペコちゃんがステージで芸術的な照明をつくり出していた。僕はロンドンのキングスロードで若いクリエイターとつるんで、日本でも何かおもしろいものをやってやろうと考えていたような時期でした。三宅一生や皆川魔鬼子らも一緒にね。

技巧に頼らず手で創造する

ー 1960年代当時、浜野さんは、例えば「MUGEN」など、最先端だったサイケデリックな技法で心臓が高鳴るような空間演出をしていましたが、現在は似たようなデジタル表現が増えてきています。何か違いはあると感じますか。

浜野 まったく違っていると思いますね。いまは多様な技術が進化したので、なんでもいくらでもできるでしょう。例えば、ストロボ自体の設備がなくてもストロボ風の演出はできるし、デジタルサイネージも手軽になっています。しかし、原始的な創造への衝動が消えていくんですね。それは、見る人へ伝わる激しい衝動でもあるわけですが、あまりに技巧的なデジタル演出は、私から見ればシラけてしまう要素です。たしかに美しいですよ。でも、光で雪を降らせても、嵐のような映像を映しても、本物の雪の冷たさや風の強さには敵わないからこそ、芸術家は表現力で伝えようとするのであって、最近はテクノロジーが表に出すぎていると思います。

僕の仕事で振り返るならば、1999年に僕が総合プロデュースして、オープンした渋谷の「QFRONT」ビル(現在は全館TSUTAYAが利用)では、450平方メートルの巨大スクリーンを室内側に設置することで、初めて渋谷のスクランブル交差点に向けて映像を映し出すことを可能にしました。消防許可を申請したときには、「また浜野が変なこと提案してきた」と担当者も困惑していたくらい前例のない試みでね(笑)。説得するために、「あれは室内照明と同じです」と説明して、ガラスウィンドウ越しであることを強調しました。だけど今はもう、特定街区なら大きな画面を設置できるようになっています。逆に言えば、できるようになったことに甘えてしまっているんです。僕らは、厳しい制約のなかでギリギリ戦ってきたから「QFRONT」は新鮮だったし、スクランブル交差点を象徴するビルであり続けているわけです。ようするに、小器用な“マニアワセ”ができない時代でした。真剣に戦わなければ表現できなかったから、なしえたこと。そのコピペを簡単に繰り返すだけでは、感動はないと思います。あくまでも、ひとつずつ手で創造することにこだわってきました。

ー 手で創造するというと、1971年に浜野さんが上梓した『質素革命』(ビジネス社)はベストセラーになっています。そこから「東急ハンズ」のプロジェクトがスタートしたのですね。

浜野 「東急ハンズ」は、「手の復権」というコンセプトから誕生しました。東急不動産が高値で購入していた渋谷区宇田川町の土地が売却できずに困り、テナントを入れる複合商業ビルを検討していたところへ、直営の商業施設にしろと指示したのが当時の松尾英男専務でした。僕のコンセプトを最終的に受け入れて「東急ハンズ」というネーミングに決定してくれたのが、東急グループの総師であった五島昇さんです。

しかし時代は変わり、「東急ハンズ」もしだいに怠惰的になって提案性が少なくなり、百貨店風になってしまいましたけれどね。もう一度再調整するために、僕がどこまで入っていこうか、入れてもらえるか思案中です。デザインの領域が広がりすぎたり、テクノロジーが拡大しすぎたり、そのためにクリエイターにも、バイヤーにも迷いが増えてしまっていると感じます。アートが高価になり続け、価値観はめちゃくちゃ。でも、そのなかでデザインが再び、自由で無限な存在であるような時代になっていってほしいと考えています。近著を『自由無限』と題したのも、そういう意識からです。

ファッションから都市・環境へ

ー 青山の街づくりを決定づけた「FROM 1st」も浜野さんの代表作ですね。

浜野 1975年に完成しました。「FROM 1st」というビルを原宿の延長にある表参道に僕がつくったことで、街が変わったんです。実際に生活する目線から街のあり方を考え、建築家・山下和正の才能を徹底的に使いこなしてつくることができたというのが成功の要因でしょう。ビルができたらすぐに、三宅一生が借りてくれました。設計中は、僕らの事務所が最上階を使用するプランだったのですが、近隣の小学校から背の高い建物は困ると言われ、2階分減らして実現しました。その分、上のペントハウスは一生さんが借りてくれたのです。ちょうど海外での修行から一生さんが帰国して、いよいよ日本で活動を広げようとした最初の店舗にして以来、今でもほとんど全部、一生さんが借りていますよ。

ー ええ。三宅一生さんも「FROM 1st」はご自身にとって非常に大切な場所だと常々おっしゃっています。

浜野 思い出すのは、三宅一生の原点でもある「FROM 1st」で、吹き抜け部分を使ってショーを開いたときのことです。そのショーを見て、僕は自分で立ち上げた「SOMETHING ELSE」などのファッションブランド、いわゆるモードのファッションをやめよう、ブランドを売り払おうと決意したんです。ショーの帰り道、2人で歩きながらね、「今日のショーはよかった。一生さんがパリから帰ってきて、僕にファッションをやめる決意をさせてくれた。これからは、環境のほうをやろうと思う。FROM 1stは環境プロジェクトの第1弾だから、ここからが始まりでもある」と話しました。つまり、三宅一生の才能が僕の進路を明確にしたわけです。三宅一生に限らず、コシノジュンコ、山本寛斎、横尾忠則………。多くのクリエイターから勇気づけられる言葉をもらったし、そういう才能ある存在が僕の刺激になっていたのはたしかですね。

ー 同時期に大規模リゾート産業のプロジェクトに関わるようになりましたね。

浜野 僕はだいぶ昔から公益的なリゾート施設を日本にもつくったほうがいいと考え、沖縄に興味を持ち続けてきました。1971年、沖縄が本土返還になったときに、沖縄海洋博(1975年開催)のための通産省周辺調査員という役職を申しつかったのです。その時から、やんばるにあるフクギに囲まれた備瀬村を保存するためにはどんなことでもしようと考えるようになり、建物はすべてやんばるの木々の高さを超えない高さにしておくべきだと主張しました。でも、当時の役人は理解が足りず、備瀬岬の自然環境のことなどお構いなしで、経済優先で高層リゾートマンション開発を進めようとしていたわけです。

そのとき、僕の頭の中に「バリを第2のハワイにするな」というフレーズが浮かびました。ちょうどバリ島で世界銀行が借款となる再開発の国際コンペが行われることになっていたときです。そのコンペに参加すべきだと発起し、そして僕らが1等を獲得しました。すでにバリ島に関しては出来レースが成立していて、カナダとアメリカの設計チームによって超高層リゾートマンションが建つことが、ほぼ決まっていたんですね。でも、それではバリが死んでしまう。僕らは「建物はすべて椰子の木より低くすべきだ」と主張して退けたのです。建物を木々よりも低くするという科学的な根拠を立証することができたのは、飛行機で偶然隣り合わせになった生態学の権威、吉良竜夫さんのおかげです。

最近になってバリの王様が、浜野の石碑をたてましょうと言ってくれているのですが、僕のなかではまず沖縄の備瀬村がベースなので、そちらを先にしてからだと思っています。じつは、備瀬に構えた自宅を離婚で手放すことになりまして………。5年後には、僕はもう住んでいないはずです。そうなったら、備瀬村で浜野がおこなったことがバリへと繋がっていったという証を、記しておきたいとは考えています。

「AXISビル」竣工と『AXIS』創刊

ー 1981年に竣工した「AXISビル」と雑誌『AXIS』は、浜野さんにとってどのようなプロジェクトだったのでしょうか。

浜野 基本的なリソースは「FROM 1st」にあります。「FROM 1st」に共感してくれたのが石橋寛さんで、「このような空間を六本木につくれませんか」と。そのとき僕は、「単にデザインに頼るのではなくて、なぜブリヂストンがデザインなのか、よく調査すべきだ。創業者である石橋正二郎氏が美術館を建て、二代目の幹一郎氏が文化を普及させてきたように、美術やデザインを継承してきた長い歴史を持つ大企業として、三代目である寛さんはその誇りをもった仕事をすべきだ」と伝えました。すでに石橋家が所有していた六本木飯倉は、創業者が良い場所だと感じて購入した大切な土地だろうからね。その土地の最適な利用法を考えてくれと言って来た石橋寛さんに、「地下足袋からタイヤへ、そして美術、デザインへと広がってきた石橋ファミリーのひとつの結実とすべきだから、簡単なことでデザインしたり、建築家に好き勝手につくらせてはいけない」と話をしました。すでに六本木という華やかで経済的な街はでき上がっているのだから、その裏側を支えるようなポジションで考えよう、と言って進めることになったわけです。もちろん、石橋寛さんが熟考して決断したことです。ただひとつ、当時の関係者の皆さんは最後まで、雑誌『AXIS』は本当に必要なのかと言っていましたね。

ー 『AXIS』誌はデザイン界に大きな影響を与えていますね。

浜野 当時から僕は、「建物とギャラリーだけじゃ何を継承できるのか。雑誌は絶対に出すべきだ」と主張していました。その結果として、当時は稚拙な感情からだったかもしれませんが、責任を取る証として、1981年の創刊号を含めた4号まで僕が編集長をさせてもらいました。

雑誌としてデザインをどう伝えていくか考え、創刊号の特集では「生活におけるエクレクティシズム(折衷主義)」を標榜しています。巻頭には美術評論家の東野芳明によるエッセイを掲載し、続くページにはエクレクティシズムの源流として、群馬県桐生で飲食店「異国調菜・芭蕉」を営んでいた小池魚心を僕が訪ねたルポを載せているのですが、その際に小池さんが「日本はなんでも間に合せですよね」と言ったのを、僕ははっきりと「マニアワセ」とカタカナとして聞いたんです。ああこれは! と感銘を受けて以降、「マニアワセの暮らし、マニアワセの食事、マニアワセの結婚……こんなことしていいのか」と僕の講演会でも何度も使わせてもらう言葉になりました。小池魚心さんの仕事というのは、一杯のお茶を入れるだけでも湯呑みや、お湯の温度を何度も吟味し、茶托の上には柿の葉を敷くような丁寧さに、全身全霊を込めているものでね。ああ、僕もこういうことをしなければいけないなと感じ入りました。つまり、デザインは形だけを追っているのではダメで、根底にある精神から構築していかなければならないのと同じです。そういうわけで、デザイン雑誌だけれどもデザインの情報だけを追うのではなく、小池さんのような精神的な支えを持つ仕事をきちんと取り上げたかった。そして、創刊号の表紙には1本のポールの写真を選びました。デザインというのは、あまりにも茫漠とした世界なので、中心に軸を持たないと提案にならないんじゃないかと考え、海を背景にした棒の写真になったのです。

4号まで僕に任せると言われたので、2号と3号では「ポストモダン」を特集しました。巻頭で紹介したのはマイケル・グレイヴスの仕事です。ちょうどアメリカで建築のポストモダンが絶頂期だった80年代の初め、彼が設計したショールームの素晴らしさに感激してプリンストン大学の研究室を訪ねてから、僕は彼と日本で20以上のプロジェクトを実行してきました。1987年に完成した「アルテ横浜」もそのひとつです。『AXIS』ではいち早く、ポストモダンを正面から取り上げて、エットーレ・ソットサスとも対談しました。誌面では好き勝手にやらせてもらいましたが、それでなんとか軌道に乗ったので、よかったと思いますよ。

ー 『AXIS』は創刊号から4号までを通じて起承転結ができていると思いますし、登場人物も多彩です。そういったことも浜野さんが仕掛けたのですか。

浜野 そう、ほぼ直感です。映画をつくっているのと同じですね。悩んでいても、ふっと現れるんです。普段から網を張っているからかもしれません。映画のオーディションで人選に失敗したこともありますけれどね。

カルチャー(文化)はカルティベート、つまり耕すこと。映画製作も、耕すことと同じだと僕は言っています。途中でやめてもいいし、雨が降っても太陽が照りつけても、感謝して映画を撮り続ける。それにはもちろん、予算がないと成立しませんよ。だから、映画を撮る一方で僕はデベロッパーみたいな役割もして、プロデューサーも続けていて、足りない分を補填したりするのでなんとかできているんです。今も次の映画の台本ができているけど、渋谷で撮影を予定しているのにコロナウイルス蔓延でなかなかうまく調整できない。「QFRONT」や「東急百貨店」、「東急ハンズ」を含めて渋谷スクランブル交差点の文化を守ってきた自負みたいなものあるから、その場所で映画を撮る計画は諦めていません。

公と私を分けない

ー 『自由無限』の中でも語っていますが、浜野さん自身は、仕事と遊び、公と私、それらを分けない性格なのですか。仕事が遊びであり、遊びが仕事であるという、自由さを大切にしているようです。

浜野 分けることはできませんね、ひとつの人生ですから。僕自身の厳格な美学は持っているつもりです。例えば、1997年に「パタゴニア」の旗艦店を原宿のキャットストリートにつくったときもそうでした。僕はどうも、湖、川、山の近くにいないと落ち着かない性質のようで、それが影響しているともいえますが、パタゴニアの創設者であるイヴォン・シュイナードと僕が一緒に釣りをする仲で、別荘も隣同士だったから実現できたプロジェクトだったと思います。

「パタゴニア」の設計を依頼した建築家の北山恒さんが、下水道の板を拾ってきた、そのことにすべてのコンセプトが詰まっていると僕は直感しました。新品ではなく使い古した建材を集め、リユース品、リサイクル品を積極的に使い、床はコンクリートを流しましたがモルタルが古びて割れたような風合いでつくり上げたことで、元々はドブ川を埋めた道に野良猫もたくさん集まる場所だったキャットストリートの源流まで繋がる店の姿にできたと思います。

イヴォン・シュイナードとの出会いは、「ザ・ノース・フェイス」の創業者ダグラス・トンプキンスの紹介でした。ダグラスは、「AXISビル」を見て感動して僕に電話をしてきたのが最初。一面識もなかったのに会社へやってきて、香港へ出店するファッションブランド「ESPRIT/」の総合プロデュースを任せたいと言ってきました。その時に僕のスッタフとして担当した八木保の才能をダグラスが気に入ったため、サンフランシスコで働くように説得して八木は渡米することになったのですが。僕、ダグラス、イヴォンは、いつも一緒に山や海や川に出かけていました。大自然の中でヴィジョンやコンセプトを考えるのです。

ー もうひとつお聞きしたいのが、浜野さんが学生時代に立ち上げた「造像団(ZOZODAN)」について。活動は、浜野商品研究所、そして現在は浜野総合研究所へと名前こそ変わってきましたが、所員のそれぞれがプロジェクトを起こす手法は、働き方としてひじょうに新しいかたちでした。こうした組織は、浜野さんが経験からつくり上げたのでしょうか。

浜野 組織をつくろうと意識してきたことはありません。組織図を描いたこともないのですが、いい奴がいたら一緒に仕事をしようと常に思ってきました。その点では、浜野商品研究所時代に北山孝雄を見つけたことが大きな財産でしたね。北山は、浜野商品研究所で副所長として完璧な存在でした。だから僕の性格では長く一緒にいることはできずに、最終的には離れることになったわけだけれども。つまり、僕自身が自由でいられないと、つまらなく感じてしまって。先ほどお話しした「マニアワセ」の感覚になったら、不自由だということ。例えば「いまこれに投資しておけば大化けしますよ」とかいうお金儲けは僕にとって「マニアワセ」のひとつです。

ー 浜野さんたちの「ZOZODAN」から一部をもらって、「ZOZOTOWN」ができたと聞きました。

浜野 そうですね。僕の本を読んだ前澤友作さんが、名前を使わせてほしいと連絡してきたので、ワイオミングの僕の別荘まで一度釣りをしに来るならいいよ、と言ったら本当に来ました。フライフィッシングで釣り上げた写真が出ているけど、釣らせてやったのは僕だね。まだ彼の会社が大きくない頃でしたが、700万円くらいのプロジェクト構想を置いていったのが、お礼のつもりだったんだろうと思います。前澤さんは成功に執着しないでよく突き進んでいると思いますよ。執着しないことは大切です。

アンコウ・ミュージアムをつくる

ー 最後に、デザインアーカイブやデザインミュージアムについて、浜野さんのお考えを伺いたく。まず、著書の中で「リビング・ヒストリー・ミュージアム」について語っていますが、どういうものでしょうか。そこにデザインミュージアムのヒントがあるように感じましたので。

浜野 物の展示というよりは物の背景にある文化を展示、体験するという趣旨で、その場所が栄えた時代の服装を身につけ、道具を使い、当時の食べ物を食べる。そういう残し方です。カナダやアメリカには、昔の人々の生活をそのまま、その時代の服を着て演じている場所もありますね。いちばん端的な例を挙げると、消失した沖縄の首里城。再建というと、もとの形に復元されますが、僕はそれに意味があることなのか疑問です。それよりも、歴史材料はどこかに展示しておけばいいので、復興の予算を首里城での暮らしや手工芸などを残せないかと。首里城の周辺を含めたミュージアムタウン、つまりライフスタイル・テーマパークのかたちだけれど、もっとデザインマインドが高いかたちでできないかと考えるのです。

僕がプロデュースする際にはいつも環境保全への反対運動を伴う部分も多く、それがうまくいかずにプロジェクトを外されることもあります。最近では、福島原発のため誰も住めなくなった村に本社工場を移転させようとしている活動家がいて、そこに加わってほしいと誘われていますが、工場が稼働して人が集まり、街ができていくときに、ただ商店街を復活させるようなのじゃおもしろくないから、川を1本流そうじゃないかと提案してみたいね。

ー 浜野さんは映画監督でもあるので、個々のデザインより、風景や人々が生き生きと暮らす生活の状況が頭に浮かぶのでしょうか。デザインミュージアムに対するイメージはありますか。

浜野 確かに、映画づくりも似たようなものです。デザインミュージアムでは、佐藤卓さんの「デザインあ」は手近なことでしっかりと見せるアプローチがおもしろいと感じました。さらにもっと、街ごとデザインミュージアムになるようなものがいいんかなあ………。広大な土地を用意して、デザインミュージアム・タウンにしたらどうだろう。アーカイブの上映はつまらないし、触れないものがただ陳列されているだけもおもしろくない。もし生きていたら石岡瑛子さんのような才能が敏腕プロデューサーになってくれたんじゃないかと思います。既存のものをぶっ潰してくれるエネルギーが必要です。既成概念で枠を設けず、できるだけ広く体験できるミュージアム。専門家が検証した成果だけを並べるかたちでは、つまらないでしょう。

ー ここ「ANKOW MUSEUMアンコウ・ミュージアム」(取材を行った浜野総合研究所の地下)はどういったスペースなんですか?

浜野 自由な遊べる空間をつくりたいなあということですよ。僕が活動を始めた1960年代終わり頃のキングスロードは刺激的な場所で、ロンドンのクリエイターが英国の伝統的な文化を壊して新しいものを創造しようと、いろんなことをやっていたのね。ほかにも、ニューヨークのイーストビレッジでは貧乏な絵描きたちが古い倉庫を自由に改装しながら住んでもよいとされていて、それは行政がよかったということでもあるのですが、いまだにソーホーに住んでいる芸術家もいます。

そんな状況を長年見てきて、いまさらではあるのですが、僕も自由なスペースをつくりたいなあと。あと3年間だけ、この空間で遊んでみようと。自分が表現してきたものを改めて並べてみて、「これは残そう、これは捨てよう」と考えるための空間でもあるわけです。僕は友人に「アンコウ」という愛称で呼ばれてきたので「アンコウ・ミュージアム」と名づけ、すべての資料を保存しています。小さいですが可動スクリーンを設置し、ミニシアターとして音響設備も揃っているので20人くらいまで座って映画を見ることもできるようにしました。

青山にあるアンコウギャラリーには過去の仕事のパネル、浜野のコレクションなどが陳列されている。

ー 浜野さんの活動はまさに都市や生活デザインの歴史でもありますが、それらをアーカイブとして保存、展示される予定はないですか? 例えば、このギャラリーを常設化するとか。

浜野 新たな拠点として、滋賀県坂本駅に、小さな土地を買って家とギャラリーを建てる計画をしています。近くには砂洲があって、砂洲というのは川がひからびてできているものだから、つまり源流の木が枯れているということ。その砂洲を守るために住みつこうと思っています。船を停泊できる場所もあるし、僕の父親が結婚前に修験道で修行していた土地、比叡山にも近いから縁を感じています。

ー 浜野さんのアーカイブとしては第一にたくさんの著書がありますが、それ以外の図面や写真、模型や作品など、仕事を振り返ることができる資料はどのように残していますか。

浜野 いまは大量のスライド類を整理しているところです。本だと『想いの実現』(2012年出版)にグラビアが多く収録されていますが、僕の仕事は残りにくいもの。なんとか文章や形に残そうとしてこれまで80冊の本に著してきたわけですが。いまは表参道のオフィスで基盤をつくり、アーカイブとして保存しておく資料を整えたら「アンコウ・ミュージアム」として、いずれ坂本へ持って行くつもりです。少年時代は琵琶湖まで自転車で釣りに行くような暮らしをしていましたから、生まれ故郷に戻るような気がしています。

ー 「ハマノ・アンコウ・ミュージアム」はどのようなコンセプトになりそうですか。

浜野 野心と志。その2つはどう違うか。実はこれから学校を一緒に作る人がいて、その人との議論にも挙がっていた言葉なのですが、僕はジャスティス(正義)という言葉は嫌いです。人間の野心とか志とかが形になるのがデザインです。何か変えてやろう、何か見せてやろうと働きかけるのがデザインなので、僕が表現してきた何が世の中を変えたのかということを、残しておきたいと思っています。

ー 「アンコウ・ミュージアム」への展開が楽しみです。本日はありがとうございました。

浜野安宏さんのデザインアーカイブの所在

問い合わせ先

浜野総合研究所 http://www.teamhamano.com/