日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

平野甲賀

グラフィックデザイナー、装丁家

インタビュー:2024年1月24日14:00〜16:00

場所:京王プラザホテル

取材先:平野公子さん

インタビュアー:関康子、高橋美礼

ライティング:高橋美礼

PROFILE

プロフィール

平野甲賀 ひらの こうが

グラフィックデザイナー、装丁家

1938年 父親の赴任先の京城(現 ソウル)生まれ

1945年 終戦をむかえ、静岡に引き上げた後、東京で暮らす

1957年 武蔵野美術学校(現 武蔵野美術大学)デザイン科入学

1961年 髙島屋宣伝部に入社

1963年 髙島屋を退社

演劇集団「六月劇場」設立に参加、舞台装置・衣裳・宣材のデザインを担当

1964年 『ウェスカー三部作』(晶文社)の装丁を手がける

以後、1991年まで同社の装丁のほとんどを手がける

1968年 「演劇センター68」(のちの「黒テント」)結成

以後、1982年まで同集団のデザインを手がける

1973年 雑誌『ワンダーランド』(のちの『宝島』)を創刊、アートディレクターに就任

1978年 『水牛通信』『水牛楽団』の活動に参加

1984年 講談社出版文化賞ブックデザイン賞受賞

1994年〜95年 個展「文字の力」

(ギンザ・グラフィック・ギャラリー、京都、神奈川、山梨、ニューヨーク)

1997年 雑誌『季刊 本とコンピュータ』のアートディレクターに就任

2000年 モリサワ第20回企画展「僕のタイトル作法 平野甲賀・描き文字装丁」

2005年 シアターイワト設立

2007年 描き文字フォント「コウガグロテスク06」発売

2013年 個展「平野甲賀の仕事 1964-2013展」(武蔵野美術大学 美術館・図書館)

2014年 香川県小豆島へ移住

2017年〜18年 個展「平野甲賀と晶文社展」

(京都dddギャラリー、ギンザ・グラフィック・ギャラリー)

2019年 香川県高松市へ転居

2021年 逝去

Description

概要

特徴的な描き文字で知られる、グラフィックデザイナーで装丁家の平野甲賀は、演劇の世界でまずその才能を開花させた。1960年代から70年代、日本で盛んになった“アングラ”とカテゴライズされる演劇やサブカルチャー誌において、タイトル文字を独創的にデザインする手法をすでに確立しつつあった。特に雑誌『ワンダーランド』(のちの『宝島』)の創刊時からアートディレクターとしてつくりあげた画期的な誌面は、いまなおサブカルチャーシーンの歴史に残る名デザインとされている。その後、名編集者との付き合いから手がけるようになった本の装丁によって、タイトルの描き文字はさらに洗練され、著者のみならず多くの読者から支持されるデザイナーとなっていった。とりわけ60年代に始まる晶文社との関係性は強く、30年あまりもの間、同社から出版されるほとんどの書籍の装丁を担ってきた。晶文社のロゴマーク(犀のマーク)も平野のデザインである。

90年代に入り、Apple社のMacintoshによってDTPの可能性が開けるやいなや、いちはやく取り入れ、すべてのデザインをデジタルでおこなうようになったことは出版界で大きなニュースとなった。まるで絵のように構成される平野の描き文字は、デジタルとの相性が非常に良かった。雑誌『季刊 本とコンピュータ』創刊時から務めたアートディレクションにも、その経験は多いに活かされていたといえる。さらに、デジタル化した文字を発展させ、「コウガグロテスク」と名づけたフォントとして一般に普及する取り組みは、日本語をデザインするということの価値を飛躍させるものにもなっている。こうした活躍の一方で、私費を費やして東京・神楽坂に劇場「シアターイワト」を設けた側面にも目を向けたい。若い演劇人や古典芸能をサポートする劇場そのもの、そして、さまざまな公演を主催して積極的に告知する際のビジュアルもまた、平野の作品と呼べる。生前に開催された個展への出品作や自主制作品を含めたアーカイブは、主に武蔵野美術大学、イリノイ大学(ポスターのみ)、DNP文化振興財団、3カ所で保管されている。その内容や晩年までの活動について、若い頃の劇団時代から共に歩んできた相方であり、メディア・プロデューサーである妻の平野公子さんにインタビューした。

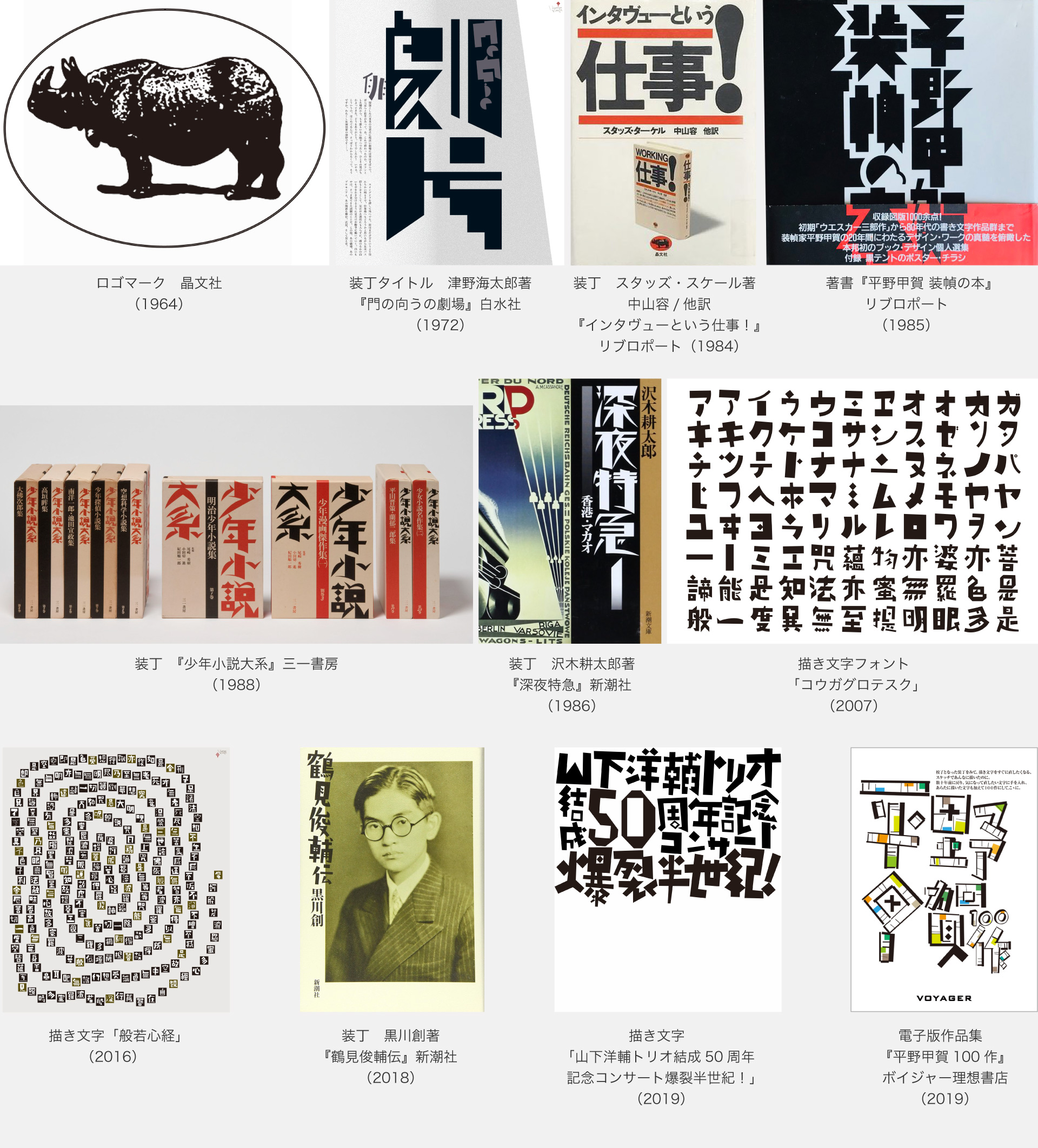

Masterpiece

代表作

ロゴマーク 晶文社(1964)

装丁 津野海太郎著『門の向うの劇場』白水社(1972)

作品集 『平野甲賀 装幀の本』リブロポート(1985)

装丁 スタッズ・スケール著 中山容/他訳『インタヴューという仕事!』リブロポート(1984)

装丁 『少年小説大系』三一書房(1988)

装丁 沢木耕太郎著『深夜特急』新潮社(1986)

描き文字フォント「コウガグロテスク」(2007)

描き文字 「般若心経」(2016)

装丁 黒川創著 『鶴見俊輔伝』新潮社(2016)

描き文字 「山下洋輔トリオ結成50周年記念コンサート爆裂半世紀!」(2019)

電子版作品集 『平野甲賀100作』ボイジャー理想書店(2019)

著書

『平野甲賀〔装丁〕術・好きな本のかたち』晶文社(1986)

『文字の力』晶文社(1994)

『僕の描き文字』みすず書房(2007)

『きょうかたる きのうのこと』晶文社(2015)

『平野甲賀100作』ボイジャー理想書店(2019)

『平野甲賀と』horo books(2020)

『平野甲賀と 2』horo books(2022)

Interview

インタビュー

装丁は商品を世に送り出すときの“顔”

誰もが利用できる描き文字「コウガグロテスク」を開発

舞台の仕事と雑誌の仕事

夢中になった1960年代

ー 平野甲賀さんとの出会いは、劇団「黒テント」の頃ですか?

平野 「黒テント」になる前です。1966年とか67年ごろに、津野海太郎や長田弘、それからまだ別の名前だった頃の樹木希林さん、岸田森さん、草野大悟さんたちが「6月劇場」というのをつくったんですよね。その当時は、唐十郎や寺山修司、早稲田大学の演劇人もいていろんな種類の芝居があって、私はそれをものすごくしょっちゅう観に行っていました。そしてなぜかいちばん、お金に無頓着で自由なことをよくこんな場所でやっているな、って感じた6月劇場が気に入ったんです。でもねえ、俳優は他のところよりもすごかったのね。

6月劇場は、稽古場みたいな狭い場所で活動していました。甲賀さんはその舞台美術や装置を担当していて、そんな小さな空間がものすごくいい場所に見えてくるわけです。それで、私は役者になるつもりはないけれど、どうしてもこの人たちと舞台裏で働きたいな、この人たちと一緒にいたいな、と頼みに行ったんですよね。そしたら津野さんにけんもほろろに断わられて。忘れもしません(笑)、向こうは27、28歳のガチガチの演劇人で、私は21歳くらいのとき。どうしても6月劇場で働きたいんですと言う私に、「君ね、働くっていってもね。研究生をとるような劇団じゃないし」って。でもともかく私は役に立つと思います、明日から行けますって言ったの。津野さんは困ったなと思っていたらしいんだけど、時間が余っちゃったからチェーホフとかブレヒトの演劇論をいろいろと話すわけね。私はまだぜんぜんそんな理論なんて知らなくって。でもそれで働き始めたんですよ。

甲賀さんは、髙島屋のデザイン部に就職したけれど、2年くらいで辞めてアメリカに行って帰ってきたところを、津野さんに誘われて演劇の美術をやるようになったんだけど、それがとっても面白かったようです。平野はね、具体的に行動して、それがおもしろいと感じることがいちばん好きなんですよね。だから、この芝居に出てくるテーブルはどういうのがいいか考えると、劇団にはお金もないから、自分でコンコンと手を動かしてつくってしまうんです。衣装も、こういうのがいいねと決まると、生地を探しにいくところから始まるわけだけど、そんなときに私も一緒に行く。そこで「あ、一緒にやってくれる女の子だ」って思ったんじゃないでしょうか。その頃から役に立っていたんですよ、私は。「キリが必要?買ってきます!」って走って探したり、「縫い物は得意じゃないから誰かに頼みます!」って頼む人を探し出したり……。私は、甲賀さんがそういう活動をずっとやっていくのだと思っていました。

ー 演劇と並行して、その頃から平野さんは装丁の仕事をしていたのですか?

平野 津野海太郎さんが晶文社で編集の仕事をするようになってから頼まれて、装丁を少しずつやるようになったんだけれども、当時の私はそういうのにはいっさい興味がなくて(笑)。舞台をずっと続けると思って一緒になったから。でもね、一切、お金が入らないのね。本当に一切。いまでもはっきり覚えているんですけど、結婚した頃は1万8千円くらいの部屋を借りて暮らしていて、子どもができることになって1万円くらい家賃を増やして、それでも2部屋でした。その頃、雑誌の「宝島」ができて、甲賀さんは演劇の仕事も装丁の仕事も並行しながら「宝島」の仕事もし始めました。それがすごく面白かったらしいです。いまのようなデジタル技術はない頃で、版下も手で切って貼ってつくるし、活字は新聞活字。その当時から、文字にはすごくこだわっていたわけです。「宝島」のタイトルであんなに大きな文字をつくったのも初めてだったと思います。すごく有名な雑誌になった割には、甲賀さんがデザインをしたのは2年間くらいでしたけどね。アートディレクションをしていたのは、5号までです。その後は宝島社が持っていきました。ディレクターとともに甲賀さんのことも連れていきたかったようですが、断ってしまって。マガジンハウスからもデザイナーとして来てほしいという誘いがあったときにも断って……。行けばよかったのに(笑)。いちばん売れていない晶文社の仕事ばかりでした。その頃の装丁のギャラは2万円ですからね。家賃払ったら2千円くらいしか残らない生活でした。でもね、貧乏でよかったとは言えないけど、貧乏に慣れていたんですよね。でも甲賀さんのお財布にはお金がないと困ると思って、私が入れていました(笑)。だって、いくらもないなんて全然思っていない人でしたから。

ー 演劇の舞台セットと「宝島」の仕事、両方に熱中していた時期だったのですね。

平野 本当に、甲賀さんがどれだけ夢中だったか。「宝島」の誌面をデザインする仕事と演劇と、どちらもやっていましたが、装丁の仕事はちょっと気持ちが違っていたと思うのよね。だんだんと、晶文社だけじゃなくて新潮社などからも装丁を頼まれるようになって、少しずつお金が入るようになったのは装丁の仕事でした。夢中になって「宝島「のデザインを2年間やったとか、演劇に熱中していた、というのとはちょっと違いましたね、装丁の仕事は。気持ちがコンスタント、というか。熱中して、こうじゃなきゃいけないとか言い争ったこともないし、淡々と装丁をしていた感じでした。

いま振り返ると、どの集団との活動も数年で終わって、次の新しいものが始まっていきました。高橋悠治さんたちと一緒にやっていた「水牛楽団」は1970年の終わり頃から9年くらい続けて、冊子をつくったりコンサートのためのチラシをつくったり。甲賀さんにとっては、初めて“仲間”と感じる人たちとの活動だったと思います。演劇のときと違って「水牛楽団」はみんな大人だったし、大好きだったみたいですね。

ー 平野甲賀さんが美術の道に進んだのは、なにかきっかけがありましたか?

平野 両親が美術関係だったということもなく、東京藝術大学を建築で受けましたが落ちてしまって、武蔵野美術大学にデザインで入学しました。建築に興味があったらから舞台装置などをつくるのも好きだったのでしょうね。ただ、演劇では人と一緒に活動しましたが、デザイン関係で仲間をつくるのが苦手だったようです。グラフィックデザイナーたちの社会とはちょっと違うところにいた感じかしらね。

ー ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)では、1994年にリトグラフを中心にした展覧会、2017年には装丁の仕事の集大成のような個展が開催されました。

平野 gggの人たちとはそれまで会ったことがありませんでしたが、声をかけてくれたなら一度行ってみようか、と甲賀さんと一緒に訪ねました。実際に会ってみると、甲賀さんの作品を好きなのがわかりましたし、横尾忠則さんの作品にも詳しい人たちでした。

どういう角度の展覧会構成がいいかと相談していただいたとき、私たちとしてはやっぱり、出版とデザインというのがいいと考えました。もちろん多くの出版社でいい仕事をたくさんしてきたけれど、そのなかでも「平野甲賀と晶文社」という形で、晶文社が手伝ってくれれば、と。最終的に、晶文社が本を全部貸してくれたことがよかったですね。リトグラフ作品のときもそうでしたが、展示した作品は甲賀さんが自分でもう一度、装丁をし直したものです。甲賀さんは、徳島にあるアワガミファクトリーの仕事をとても気に入って、そこに一人しかいない摺師の人とすごく仲良くなって、自分の装丁やデザインした文字を、リトグラフではなくデジタル化して和紙に刷りたいと考えたんですね。100点ほど制作したのが2017年。それが最後の展覧会になりました。

100点の文字デザインが2部ずつ、いまは自宅で保管しています。この先に開催される杭州ビエンナーレに出品してほしいと依頼されて、そのなかから貸し出しました。そういったやりとりはぜんぶ英語なので、息子にお願いしました。

「平野甲賀と晶文社展」(ギンザ・グラフィック・ギャラリー)会場写真 撮影:藤塚光政

「平野甲賀と晶文社展」(京都dddギャラリー)会場写真 撮影:吉田亮人

ー これまでの装丁の仕事もデジタル化されているということですね?

平野 装丁の仕事で甲賀さんについて特筆すべきことがあるとしたら、やっぱり、自分の文字をデジタル化したことでしょうね。1992年くらいだったかな、パソコン使ってそういうことをし始めたのは。それはどうしてかと振り返ってみると、つまり甲賀さんにとって文字は絵だったんですよね。「文字が絵だから」と言って、絵もすごくよく描いていました。だから絵を描くような感覚で、デジタル化した文字をつくってしまえるわけです。デジタルで装丁するようになった後、字游工房の鳥海修さんに相談して、字游工房でフォントにしてもらったのが「甲賀グロテスク」です。でも、フォント化してみると売れないのよね。あの文字にすると全部、平野甲賀がデザインしたように見えてしまうから。本人は、最初から売るつもりなく、つくっていたのですが。大枚叩いてフォント化してパッケージを整えて商品化までして、なにからなにまでもちろん全部自費ですよ。

武蔵野美術大学の展覧会(注:「平野甲賀の仕事 1964-2013展」)カタログをつくったときには、その「甲賀グロテスク」を付属させました。商用で使うときは知らせてほしいけれど、それ以外は自由に、遊びでも自分の名刺でも、なんにでも使ってもらえればいいから、と。「文字は誰のものでもない」っていうのが甲賀さんの考え方でした。

ー とても早い時期から制作にMacintoshを活用していたことになりますが、デジタルでデザインすることにしたきっかけは?

平野 甲賀さんは、90年代に網膜剥離のような目の病気を患いました。それでほとんど片目が見えない状態になってしまって…… 実は片目が見えないデザイナーだったんです。病気で1年間休んでいた間に、自分の仕事で描いたものをリトグラフで刷ることを考えていました。私としては、怖いの、そういうこと言い出すとお金がかかって(笑)。それでも実現させて、リトグラフ作品として小さなギャラリーで展示しました。それを見に来た、デジタルのことに詳しかったデザイナーが「この文字は完全にデジタル化できますね」って甲賀さんに言ったんですよ。もしパソコンを使いはじめてわからなかったら教えるからって。それで甲賀さんはその人の事務所を訪ねて、使っている様子を見てなるほどなって思ったのでしょう。でも教わったりはしなくて、すべて自分で覚えようとする人です。私はそれを見ていて、「じゃあわかった、パソコン買いましょう」って言いました。まだ高い時代でしたが、「大丈夫、大丈夫。リトグラフ作品が売れたから、パソコン買おう」って。実際にすぐ始めて、片目しか見えなくてもデザインができるようになりました。デジタルじゃなくてもできたとは思いますけど、もっと楽になったんでしょうね。1年ほど経って、装丁もぜんぶデジタルでするようになると、まだ珍しい時代でしたから、出版社の人たちが「これはデジタルでやった」って騒ぐようになりました。でも晶文社の社長は「どこがデジタル?」なんて思ってしまうほど、変わらなかったみたい(笑)。でもそれでいいじゃない? デジタルなんて道具ですから。

ー 平野さんが何か新しいことを始めるときは、公子さんが資金調達に奔走したわけですね。

平野 そうですよ。あの人はお金がいくらあるか知らなかったと思います。どこかへ出掛けて道がわからなくなるとタクシーで帰ってくるから、そういうときのためのお金は持っていましたが、数百万円単位の制作費とか、リトグラフの印刷代とか、そういった予算のことは私が把握していました。リトグラフを制作するときに工場で、売れたら払うから最初は半額でお願いできますかというような交渉を私がしていたら、「うちは貧乏なのかもしれない」って察したようです。貧乏というほどでもなく、制作費も支払えますが、売れなければ厳しい状況はしょっちゅうでした。

ー 東京・神楽坂に小劇場「シアターイワト」をつくって、演劇や落語会、コンサートを主催していたこともありました。

平野 小豆島へ移住する前ですね。私たち2人は演劇の場で知り合ったから、劇場をつくって若い演劇人たちの活動の場が増えればいいと話していました。もちろん運営のお金はとりますけれど、一般的な劇場よりも利用料をずっと安くして、いろいろに使ってもらおうと思って。ピアニストの高橋悠治さんたちがコンサートを開いてくれたこともあり、場所を知ってもらえるようになったんですよね。

シアターイワトは昭和28年に建てられたビルで古かったから、好きなように使わせてくれて、甲賀さんと「劇場やるのがいちばん楽しいね」、なんてどんどん予算をつぎこんでいました。でも、東日本大震災が起きてビルの状態もさらに悪くなり、明け渡すことになりました。元々、すごく古いビルを改修して劇場にするのに1000万円くらい使っていたから残念で。諦められず、またすぐ次を探して、それまで使っていたスペースの1/3くらいで狭くても「スタジオイワト」としてやってみましたが、賃料がすごく高かったの。2年間やったけれども、どうしても払いきれなくて、「あ、終わりにしよう」って。そこでも高橋悠治さんは「50人のためのコンサート」なんてタイトルで演奏会をしてくれました。いまは他の人が「試聴室」という名前で続けています。

アーカイブは自宅のほかに

武蔵野美術大学とイリノイ大学

ー 東京から小豆島へ、そのあと高松へと移住して、なにか変わったことありましたか?

平野 たくさんお金を注ぎ込んだシアターイワトを閉めて、それまでのように東京で暮らしていくことはできなくなって、どこか違うところで暮らしてみるっていうのが面白いだろうと考えて小豆島へ移住したのですが、どこに住んでいても、文字をつくるのはずっと変わりませんでした。若い頃に、「宝島」や演劇で人と一緒に何かをやったように、文字もつくる。

高松という場所はちょうど、台湾や中国から飛行機で来やすい場所なんですね。それで、デザイナー志望の若い子たちが突然訪ねてくるんですよ。自分たちで調べて、事前に電話もかかってこないから、よく来られたねというと、「僕は、学校でデザイナーの先生に甲賀さんの作品を見せてもらって、いたく感激しました。勝手に画像を使って僕なりにデザインしたものを先生に見せたら、これは日本へ行ってちゃんとご本人に見せて、いいかどうか聞いてこいと言われました」って。甲賀さんはそういうのをとても喜んじゃう人ですから、「いいよいいよ」って褒めていました。実際には甲賀さんとは違う文字でしたけれどね。韓国からも2人、若い人が来たこともありました。

台湾にも甲賀さんの文字をすごく好きな人が多くて、和紙に刷った100点の作品からいくつか選んで展覧会が開かれた時には、甲賀さんも台湾に招かれました。娘と息子が一緒に行きましたが、漢字だからなんとなく文字のデザインもわかるんですって。例えば「劇」という漢字だったら「シアター」と言ってくれる。それが甲賀さんにとってはものすごく嬉しかったようです。

上海のデザイナーが直接、作品を購入しに来たこともありました。甲賀さんはその人にもどんどん見せて、最後には「あげるよ」なんて喜んでいました。「コウガグロテスクを買いたい、これを簡体に直したい」って意欲的でしたけれどね。甲賀さんが亡くなったときもその人に伝えたら、仕事部屋ごと作品をぜんぶ買いたいと言うので、それは送るのも大変だし無理だと断りましたが、中国の良い紙にでも刷ってみたら、とコウガグロテスクの文字データはメディアに入れて送りました。

ー 武蔵野美術大学での展覧会に出品された作品は、すべて大学の美術館に収蔵されているのですか?

平野 はい、アーカイブされています。展覧会は私たちが小豆島へ行く前でしたから、100点の文字はその後につくった作品で、そちらはDNP文化振興財団にあると思います。

以前、日本の演劇のポスターをアメリカで研究していたデイヴィッド・グッドマンという大学教授がいて、イリノイ大学でも展覧会が開かれました。デイヴィッドは、黒テントになる前の六月劇場や、1960年代後半から日本でやっている演劇運動というのに実際に加わって研究した人で、イリノイ大学で先生になってからは授業でも日本のアングラ演劇を取り上げながら研究をしていました。亡くなった後、彼のパートナーの藤本和子さんが協力して彼の仕事場だったイリノイ大学の研究室に、研究対象だったポスターを残してくれているようです。つまり甲賀さんの演劇のポスターは、武蔵野美術大学美術館とイリノイ大学に収蔵されていることになります。

ー 版下なども残っていますか?

平野 版下は破って捨ててしまう人でした。校正紙も、終わったら全部捨てていました。東京で成城学園に住んでいたころは庭で焚き火ができたから、そこで燃やして。本の装丁に対しては、そういう向き合い方だったから、コンスタントな作業というか、淡々としていたように思います。でも、リトグラフで刷ったものは、装丁を広げてみて作品のようになるという感覚があったかもしれません。全部が全部じゃないけど、いいなと自分で気に入ったものだったんですよね。

装丁の仕事は他人の評価とは違い、甲賀さんがよく言っていたのは、「大好きな作家のは、うまくいく。あんまり好きでもない作家のほうが、もっとうまくいく」って。笑っちゃうでしょ。それほど好きな作家ではないけれど、平野甲賀さんにお願いしたいと頼まれる装丁は、まあうまくいく。なぜだろうって言っていました。特別に好きな作家は長谷川四郎さんだけで、あとはそんなに好きな作家はいなかったような気がします。そもそも甲賀さんはゲラを読みませんでしたから。

でもイメージだけじゃなく、本はやっぱり商品だっていう考えがあって、商品をつくるのは編集者だという信念がすごく強い人でしたよ。この本をどういう商品として世の中に出したいのかっていう編集者の言葉が、いちばん大事。装丁は商品を送り出すときの顔。だからこの本の内容について、著者よりも実はいちばんよくわかっているのは編集者だって。「どういうふうに世の中に出していきたいの?」と編集者によく聞いていました。そこで答えられずに泣いて帰る編集者もいたし、社内でうまくいかないってただ泣きにくる編集者もいて。甲賀さんが「どうしてうまくいかないのか」と聞くと、「この本が好きじゃない」って答えた編集者もいました。「なぜこの本をつくらなきゃいけないのかわからない」って。

ー そういう状況で装丁を引き受けるのは、難しいことではありませんか?

平野 いえ、いいんじゃないかしら。甲賀さんは、「こうやればいいよ」っていう方向を装丁で示したかったんじゃないかと思います。うちへ来て打ち合わせしながら泣いていたのは、もう何十年も付き合いがある編集者でしたよ。でも、私が隣の台所なんかにいるところへ寄って、「今日、泣いちゃった」なんてすっきりした様子で帰ることもありましたから。大手出版社なら、担当編集者が泣くほど嫌だと感じる本を出さなければならないこともあるでしょう。装丁を頼みに来たなかには名物編集者も何人かいたけど、会社を辞めたり移ったりすると、パッと連絡がこなくなることも多くて、それは寂しがっていましたね。「あんなに泣いたりしてたのに」って。編集者も会社員だから、辞めちゃうとそうなるのは仕方ないのかもしれませんけれど。

ー 平野さんは、ご自宅以外で事務所を構えていた時期もありましたか?

平野 一時期、1970年代は青山のセントラルアパートに事務所がありました。3人目の子どもができるとき、仕事場へひとりで通って続けるのも大変だし、自宅と一緒にしたいと甲賀さんが決めて、1976年くらいからはずっと、自宅で仕事をしていました。そうしたことで、目に見えるものすべてがデザイン業界だけにならなくて、よかったと私は思っています。

ー アシスタントはいたんですか?

平野 ときどき、その時期その時期では、いました。でも、デザイナーになるって子がいたことはなく、なにか頼まれたことを何時から何時まで手伝うっていうアシスタントでした。いまは私の相棒でもある吉良幸子さんが一時期、甲賀さんのアシスタントのような存在でした。 小豆島に5年間いたあと、甲賀さんの病気のこともあって高松に住むようになった頃、文字のつくりかたを教えるのもいいねって言い始めたんですよ。そこで、「マルテの学校」と名づけて文字の学校を始めました。

「マルテの学校」

最初に10人くらい応募がきて、知り合いの本屋で開いていましたが、手狭になったので自宅でやるようになり、5人くらいまで減ったけど続けていました。甲賀さんの具合が悪くなって解散したのですが、そこから地方の出版社に入った人もいるし、まったく違う仕事をする人もいて、そのなかのひとりが吉良さん。7年ほどドイツで絵の勉強をしてから日本へ戻り、甲賀さんの文字が大好きで本を買って真似して描いていた人です。甲賀さんの容態がよくなくて、もう大きな画面で作業をできなくなっていたときに2冊くらい装丁の依頼があったから、吉良さんに「ちょっと手伝ってくれる?」って頼んだんですね。それで甲賀さんも、できるんだと信頼したようで、「僕の文字はなんでも使っていいよ。どんどん描いていいよ」って文字のデータもすべて渡していました。もちろんずっと持っていますよ。 でも、甲賀さんの文字を使うだけの装丁の仕事はおもしろくないんじゃないかしら。いまは私と一緒に、演芸関係の仕事をすごく一生懸命にやっています。例えば、若手の噺家や講談師の会「いわと寄席」を主催しているのですが、そこに出演してくれたなかで今度、真打になる噺家がいるから、その披露目のときに寄席で使うのぼりを甲賀さんの文字でつくります。甲賀さんがいた頃に立ち上げたリトルプレス「horo books」も、私と吉良さんで続けています。

ー 平野甲賀さんの特徴的な文字を、これからも目にする機会がありそうですね。ありがとうございました。

平野甲賀さんのアーカイブの問い合わせ先

horo books 080-5452-3165 平野公子さん

著作権継承者 平野太呂さん