日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

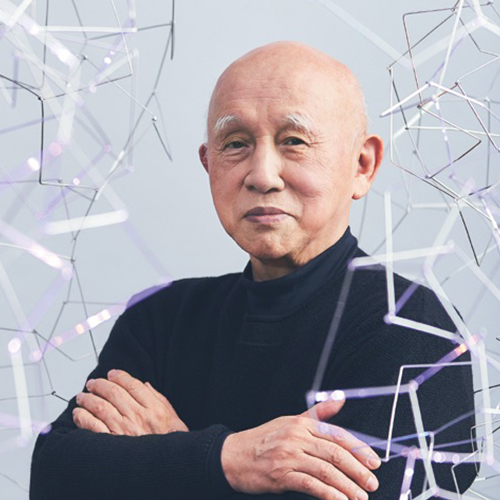

伊藤隆道

デザイナー、造形家

インタビュー:2023年12月12日 13:30〜15:30

場所:MOV(モブ)

取材先:伊藤隆道さん

インタビュアー:関 康子、浦川愛亜

ライティング:浦川愛亜

PROFILE

プロフィール

伊藤隆道 いとう たかみち

デザイナー、造形家

1939年 北海道札幌市生まれ

1961年 MOV(モブ)工房を設立

1962年 東京藝術大学美術学部工芸科金工卒業

資生堂会館クリスマスディスプレイのデザインを手がける

1963年 資生堂会館ショーウィンドウディスプレイのデザインを始める(〜72)

1966年 「空間から環境へ」展出品

1968年 京都国立近代美術館を皮切りに、須磨離宮公園現代彫刻展(神戸)、

宇部市野外彫刻展(山口)などの屋外彫刻展に招待出品

1969年 「エレクトロマジカ’69」出品、「サンドイッチサイレンサー」に参加

1970年 日本万国博覧会で多数のパビリオンデザインを担当

LDヤマギワ研究所設立、所長就任(〜75)

1985年 国際科学技術博覧会(つくば'85)テーマ館の作品出品

札幌芸術の森美術館の屋外の作品設置

1993年 東京藝術大学美術学部デザイン科教授就任(〜2006)

2000年 山口勝弘と環境芸術学会設立

2001年 東京藝術大学副学長就任、同年退任

2004年 個展「伊藤隆道 動的空間芸術」展(上海)

2006年 東京藝術大学名誉教授就任、東京藝術大学退任記念「伊藤隆道展」開催

受賞歴:東京ADC賞(金賞、銀賞、銅賞)、毎日産業デザイン賞、日本サインデザイン賞最優秀賞、日本ディスプレイデザイン賞優秀賞、朝日賞、須磨離宮公園現代彫刻展(大賞、優秀賞、神戸市民賞)、箱根 彫刻の森美術館大賞展大賞、京都国立近代美術館賞、日本空間デザイン賞(大賞、日本経済新聞社賞)、他

主要作品所蔵先:京都国立近代美術館、神奈川県立近代美術館、北海道立近代美術館、箱根 彫刻の森美術館、札幌芸術の森、島根県立美術館、資生堂アートハウス、月湖彫刻公園(上海)、他

Description

概要

伊藤隆道は、独自の解釈により、アートと環境デザインの領域にまたがる新しい彫刻=オブジェの世界を切り拓いた。その出発点には、60年代の大学生のときにアメリカの彫刻家・現代美術家のアレキサンダー・カルダーの一冊の本との出会いがあった。カルダーが発明・制作した「モビール」に魅せられ、そこから動く作品をつくることに夢中になった。大学卒業後、その才能が一気に開花する。若干20代で資生堂会館ショーウィンドウディスプレイデザイン、日本万国博覧会のパビリオンデザインを手がけて脚光を浴び、一躍時代の寵児となった。その後、照明、空間、環境、都市と領域を広げると同時に、現代美術や野外彫刻の世界でも活躍。デザインとアートの領域を横断しながら、日本の風景に躍動する光の芸術をもたらした。その功績が讃えられ、両分野で数々の賞を獲得している。

伊藤の創作の原点には、生まれ故郷の北海道・札幌の自然があるという。「私が育った北海道は季節ごとにその姿をダイナミックに変え、とくに白に埋まっていく冬にはさまざまな光や動きの演出が私の感性を豊かに刺激してくれた。境界線のない風景や何日も静かに落下を続ける雪など、日常的な風景として身の廻りで展開されているのである。積もった雪を明るくする街灯のひかりや人家の窓からの不連続な光のパターンは無限の物語を引き出してくれた。墨絵のように色が失われた分だけ『かたち』や『空気』が語ってくれていた。その物体の存在感を希薄にする自然が私の感性の中に蓄積されているようだ」(『伊藤隆道 Takamichi Ito 1960-2005』モブ、2006)。

1993年から2006年まで母校の東京藝術大学で教鞭を執り、教育や研究にも尽力した。学内の奏楽堂で音楽学部との共同研究のもと、オペラや邦楽舞台も手がけた。近年は、中国や台湾などで個展開催や審査委員を務める。戦前・戦後を生き抜いて、「空間から環境へ」展、「エレクトロマジカ’69」展、日本万国博覧会、「サンドイッチサイレンサー」などに参加し、日本のデザインの黎明期に立ち会い、その熱気を肌で感じてきた貴重な一人である。今も創作活動を行っているという伊藤の東京のアトリエを訪ねて、その当時の思いや考え、1962年の資生堂会館ショーウィンドウディスプレイデザインから始まり、今日まで60年余りの創作活動の資料について話を伺った。

Masterpiece

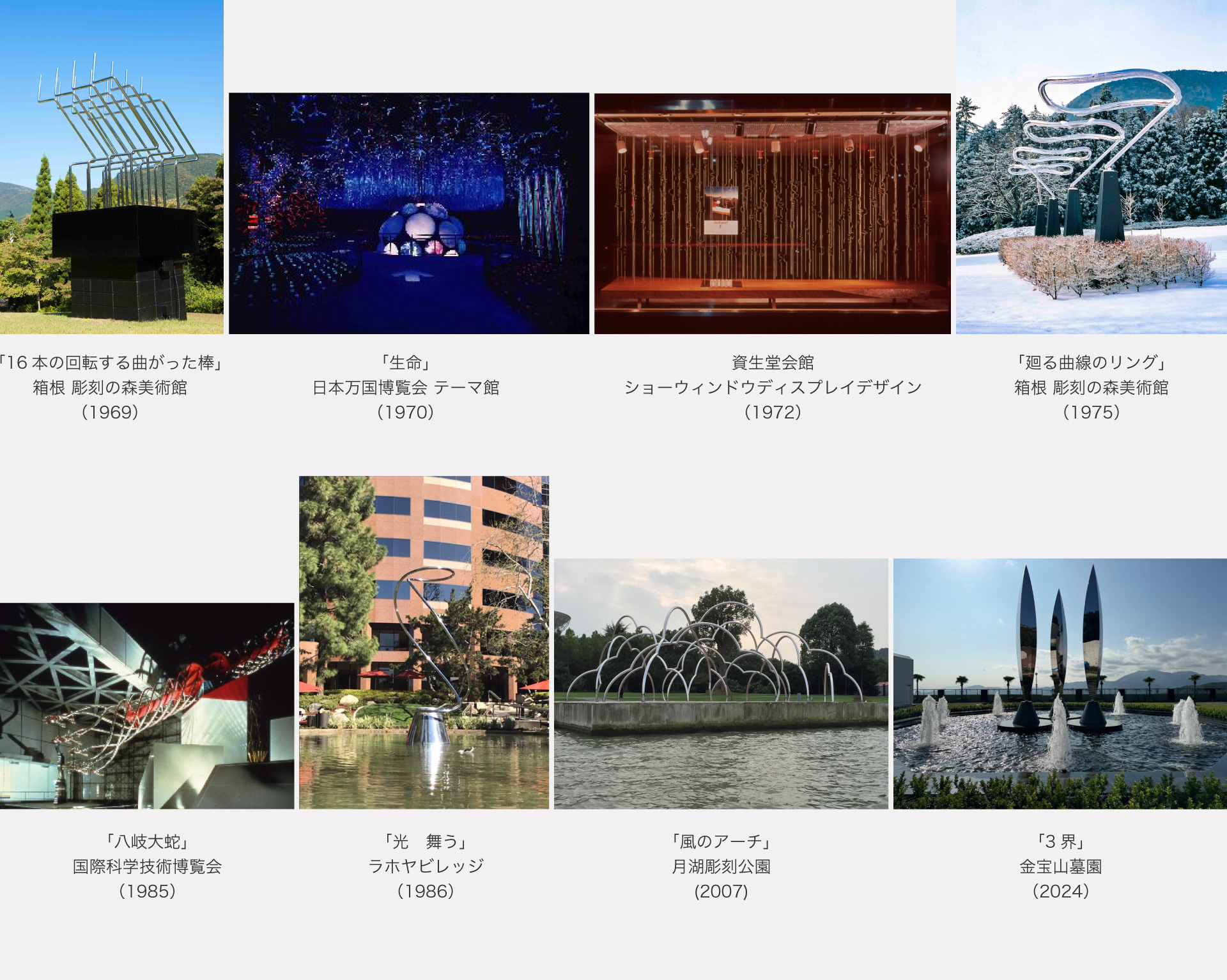

代表作

デザイン

資生堂会館ショーウィンドウディスプレイデザイン(1962〜72)、日本万国博覧会(テーマ館、日本館、リコー館、迎賓館、クボタ館)などのパビリオンデザイン(1970)、「8000本のパイプと光」京王プラザホテル、新宿(1971)、北方圏環境博覧会(テーマ館)企画・デザイン、札幌(1974)、沖縄国際海洋博覧会(三井こども科学館)プロデュース企画・デザイン(1975)、「さっぽろホワイトイルミネーション」企画・デザイン、大通会場、札幌(1980〜現在まで毎年開催)、標津サーモン科学館 計画・デザイン、北海道標津町(1988)、葛西臨海水族園 アートデレクション計画・デザイン、江戸川区(1989)、札幌ユニバーシアード冬期大会 聖火台デザイン(1991)

環境彫刻

「16本の回転する曲がった棒」箱根 彫刻の森美術館(1969)、「廻る曲線のリング」箱根 彫刻の森美術館(1975)、「回転ラセン・1月」北海道立近代美術館、札幌(1978)、「糸・機・人」西陣織会館、京都(1978)、「八岐大蛇」「リンク・リンク・リンク」国際科学技術博覧会、茨城(1985)、「空と地の軌跡」札幌芸術の森(1986)、「光 舞う」ラホヤビレッジ、カリフォルニア(1986)、「飛び交う」全日空ホテル、赤坂(1986)、「ひかり・積む」新浦安駅前広場、浦安(1989)、「風の水面」とうや湖ぐるっと彫刻公園、洞爺湖(1990)、「ひかり門」日本電気(NEC)本社ビル、三田(1990)、「そよぐ・春」「そよぐ・秋」新千歳空港ロビー、千歳(1992)、愛知県・江蘇省友好モニュメント「交流大輪」中国・南京(1993)、「4本の回転」韓国統営国際野外彫刻シンポジウム、韓国・統営(1997)、「稜線・ひかり・風・雪」国営越後丘後公園、長岡(1998)、「ひかり・空に舞う」 愚自楽園、桂林(2005)、「風のアーチ」月湖彫刻公園、上海(2007)、「3界」金宝山墓園、台湾(2024)

舞台美術

オペラ「あだ」東京藝術大学奏楽堂、上野(2000)、「熊野の物語」東京藝術大学奏楽堂、上野(2002)、「竹取物語」東京藝術大学奏楽堂、上野(2003)、「和楽の美 ~邦楽叙事詩『スサノヲ』~」東京藝術大学奏楽堂、上野(2005)、「ラヴェル・プロジェクト 第6回 “うた”シリーズV 第1日オペラの夕べ」東京藝術大学奏楽堂、上野(2005)

書籍

『札幌芸術の森叢書 現代彫刻集 3 伊藤隆道』札幌芸術の森(1987)、『伊藤隆道展:映し出された時間』彫刻の森美術館(1995)、『伊藤隆道動く彫刻展:廻転する時間』高岡市美術館(1999)、『時間を造形する-伊藤隆道展』髙島屋美術部(2006)、『伊藤隆道 Takamichi Ito 1960-2005』モブ(2006)

Interview

インタビュー

時代が変遷していくなかでも、クリエイションの新しい提案をしていきたい

この道に興味をもったきっかけは、一冊のカルダーの本だった

ー すてきなアトリエですね。東京の真ん中にありながら、目の前に自然の豊かな景色が広がっていて、紅葉が美しいですね。このアトリエは、いつ頃、建てられたのですか。

伊藤 1961年です。80年代に、北海道にもアトリエをつくりました。どちらも自分で設計したんです。建築家に頼むと自分の作品にされちゃうもんですからね。建築というのは絶対、おもしろいですから、そんなの人にやらせられるか、という感じでね。

ー 先日、デザイナーの伊藤千織さんから、㐂久一(きくいち)本店創業百周年記念展『㐂久一100年 ~まち とアートと家族の物語』をディレクションされて、札幌で開催されたと伺いました。伊藤隆道さんのお父様の隆起(たかき)さんが仕出し屋「㐂久一本店」の2代目で、ご親族10数名の作品も展示されたとのこと。ほとんどの方がものづくりに携われているそうですね。

伊藤 千織は僕の姪っ子で、札幌を拠点に活動しています。親族のほとんどが北海道で暮らしていて、僕も札幌で生まれて、6人兄弟の三男です。千織の父、隆一は僕より6つ上の長男で、もう亡くなっていないんですけれど。うちは仕出し屋というか、料理屋だったんですね。親父はちょっと変わった人で、ものをつくるのが好きで、東京美術学校(現・東京藝術大学)を2回受けたけれど落ちてしまい、泣く泣く家業を継いだんです。親父は兄貴(隆一)が高校生のときに、後を継ぐのはまだ早いから藝大に行って学べと言ったんです。料理屋といっても、料理をつくるだけでなく、器についても学ぶとかね。自分が藝大に行きたかったという思いもあったと思います。そして、兄貴は藝大の受験に合格して工芸科の漆芸を専攻しました。僕も子どもの頃からものづくりが大好きで、工作だとか、絵を描いたり、親父の真似をして小学生の頃に彫刻なんかもやったりしてね。今とほぼ同じことをしていました。当時はまだデザインという言葉が一般的ではなく、僕は藝大に入るまでデザインという言葉も何も知らなかったんですけれど、兄貴のあとを追って藝大を受けることにしました。北海道には当時、予備校などなかったので、受験の先生は兄貴でした。絵を描いて兄貴に送って、点数をつけられて戻ってきました。

ー 伊藤さんは、藝大の工芸科の金工を専攻されたのですよね。

伊藤 僕は一浪して入ったんですけれど、工芸科のなかでも金工がおもしろそうだなと思ったんです。そこで彫金を学んだことは、今でも役に立っています。

ー 大学時代は、いろいろな建築家の事務所でアルバイトをされたこともあったとか。

伊藤 お金をもらうアルバイトではなく、模型をつくったりするのをただ手伝っていただけです。宮脇壇さんの事務所とか、黒川紀章さんの事務所では、国際会議場や国立劇場のコンペのための模型をつくったりしました。一番よく手伝いに行っていたのは、韓国の金壽根(キム・スグン)さんのところです。彼は藝大の建築学科で吉村順三さんに学んで、東京大学の大学院を修了後、大韓民国国会議事堂のコンペで一等賞をとりました。そのコンペのための模型制作のために、僕はほとんど毎日のように彼のところに行って手伝っていました。彼の奥さんが日本人で、韓国料理をいろいろつくってご馳走してくれたんですけれど、美味しかったですね。特にコムタンスープが美味しかったです。

ー この道に進んだのは、大学時代にアレキサンダー・カルダーの本との出会いがきっかけだったそうですね。

伊藤 2年生のときに課題に取り組んでいるときに、アメリカのあるデザイナーが見学に訪れたんですね。子どもの頃から町中には軍服を着たアメリカの進駐軍がたくさんいましたが、背広を着ている外国人を見たのは初めてでした。彼から、僕がつくった課題の作品を売ってほしいと言われて。それは金工でつくった銀象嵌の印台で、裏に彼の名前を彫ってあげました。財布からドル紙幣を出されたのですが、ドルなんて見たのは初めてだし、もらってもどうやって日本円に替えるのかわからなかったので、課題の作品だったんですけれど「プレゼント」と言ってあげたんです。彼はとても喜んで、後日、そのお礼ということで段ボールに入ったデザインの原書が5冊送られてきました。日本で洋書を扱っている書店は、銀座に一軒くらいという時代です。その中にアレキサンダー・カルダーの本が1冊入っていました。とても興味を惹かれて、先生に「この造形物、何ですか?」と聞いたら、「これはモビールだ」と。僕は、そのモビールに造形の原点を見出しました。その後、本に載っていたものを真似して、いろいろなモビールをつくりました。卒業制作もモビールの作品です。その一冊の本がきっかけで、今もこうやってつくっているわけです。

ー モビールの何に惹かれたのですか。造形ですか、それとも天井から吊っているということですか。

伊藤 天井から吊っているので重量がないということや、風で動くということなどです。重量がないものに惹かれるのは、「お前は北海道で生まれ育ったからだろう」というようなことを、磯崎新さんに言われたことがあります。

ー 『つくる術について五人のデザイナーたちと語った―宮脇檀対談集』(新建築社、1983)に、そのことが書かれていましたね。「オレは九州の、光と影の対比の激しいところで、伊藤君は北国の影のない真っ白な、キラキラしたところにいた。そういう育ちの違いだ」と、磯崎さんがおっしゃったと。

伊藤 光の問題でね。磯崎さんのいた南の地方には、常緑樹が多くて、影と日向の明暗がはっきり分かれる世界。それに対して、僕のいた北海道は、落葉樹が多くて、冬になると葉っぱが全部落ちて枝だけになって、影も日向もない透明な雪の世界に包まれる。そういう生まれ育った環境から、カソリックとプロテスタント、ラテンとゲルマンのような宗教や民族性のような違いが生まれるということなんですね。

ー 透明な雪の世界では、重量や重力を感じない。伊藤さんは、そういうなかで過ごしてきたので重量や重力を感じないものに惹かれるということですね。

伊藤 そういうことですね。もうひとつ言うと、僕が東京美術学校に入学したのは1958年なのですが、北海道から東京に出てきたときに、戦前から続く重厚長大で、暗く重い空気を感じました。建築物も、乗り物も重厚で、藝大の学生のつくる作品は明治時代の西洋文化の流れを引きずっていて、暗く重い表現が多かった印象です。そのなかで、僕はこれから軽薄短小な文明の時代が訪れる未来を予感していました。そういう思考をもっていたのも、僕の北国での原体験が影響していたとも思うのです。その頃、ちょうど北欧デザインが日本に入ってきて、時代はまさに軽薄短小の方向に進んでいきました。

資生堂、大阪万博、ソニービル

ー 大学では、石岡瑛子さんと同級生だったそうですね。

伊藤 石岡さんは藝大の一期上ですが、現役で入っていますから僕と同い年です。僕と同期には、石井幹子さんや蓮池槇郎さんがいました。石岡さんの卒業制作は、僕がほとんどつくってあげたような感じでした。彼女は描いたデザイン画を持ってきて、「これどうしたらいい?」と相談に来たんです。僕のほうがつくるのが得意だったのでね。それで周りにいた連中と一緒に制作を手伝ってあげました。

ー どのような作品だったのですか。

伊藤 子どもの遊具です。高さと幅が30、40センチくらいで、水平に細い金属パイプが何段かあって、そこに赤や黄などの原色の積み木のような木の塊を引っかけて遊ぶというものでした。

ー 伊藤さんは、大学を卒業してすぐに資生堂のショーウィンドウのディスプレイデザインを手がけるようになりますが、そのきっかけは石岡さんだったそうですね。

伊藤 石岡さんが資生堂宣伝部に入社した翌年、1962年に資生堂会館(現・資生堂パーラー)ができて、「ショーウィンドウのクリスマスの飾りをつくることになったんだけれど、ちょっと手伝ってくれない?」とお願いされたのが最初でした。そのときに手伝ってつくったものが結構、評判がよかったんですね。それ以降、僕が資生堂のショーウィンドウのディスプレイデザインを手がけることになりました。銀座の中央通りに面した資生堂は、谷口吉郎さんが設計した建物で、当時はショーウィンドウのディスプレイ用にクスノキの板が一枚置かれていました。昔から毎年、正月には有名な華道の大家が花を生けていたんですけれど、あるとき、ただ生けるだけじゃおもしろくないからと、僕に生けるための花器をつくってくれないかと頼まれたのです。僕はクリスマスが終わってから正月までの短い期間に、その花器をつくりました。そうしたら、その華道の先生がこんなすばらしいコラボレーションは初めてだと涙を流して喜んでくれて。次の2月の飾り付けのときも考えてみて、という感じで続いて、それが1年間に10回、10年間続きました。合計で約100点の作品をつくったことになり、そのほとんどをデザインも含めて、自分で制作しました。

資生堂会館のショーウィンドウディスプレイデザイン(1963)。

ー 資生堂のショーウィンドウのディスプレイデザインの映像は残っているのですか。

伊藤 いえ、まだビデオもない時代です。写真は、僕が藝大の退任記念のときに制作した作品集『伊藤隆道 Takamichi Ito 1960-2005』に掲載されています。一般的なショーウィンドウの背面には壁があって、その空間の中だけで完結しますが、資生堂の場合は、背面に壁がなくて裏に通路があるので人が通る。だから、360度立体的に見られる作品じゃないといけないわけです。クリスマスのときは、テグスでアルミの板を吊るしました。それがクルクルと回転してキラキラ光って見えます。まち針を使った作品もあって、いろいろな色のまち針がクルクルと回るようになっています。まち針は今も作品に使っています。このショーウィンドウを見に、各地からたくさん人が訪れました。あるとき、おもしろいことがありました。電車で隣に座っていた女の子二人が「今月の資生堂見た?」と話しているんですよ。うれしかったですね。彼女たちは、もちろん僕のことは知りません。毎月、見に訪れる人もいたようで、メディアにもたくさん取り上げられて、毎日デザイン賞やADC賞など、いろいろな賞をいただきました。

アトリエに飾られている、まち針を使った試作品。

ー 作品集の次のページの写真は、1970年の大阪万博(日本万国博覧会)のときに手がけられたテーマ館の地下展示ですね。その展示プロデューサーに岡本太郎さんが就任されて、いろいろな若手が集められ、そのなかで伊藤さんは最年少だったとのこと。『「太陽の塔」岡本太郎と7人の男たち 48年目の誕生秘話』(青春出版社、2018)には、そのときの展示内容や、伊藤さんと岡本さんと喧嘩のようなやり取りの様子なども書かれていて興味深かったです。伊藤さんは当時、20代で資生堂のショーウィンドウやソニービルでの展示を企画されるなど、売れっ子だったそうですね。

伊藤 なぜ大阪万博のテーマ館に僕が呼ばれたのかわからないんだけれど、そのとき僕が20代で、岡本太郎さんは50代でした。喧嘩というか、太郎さんにプレゼンテーションをしたときに意見が合わなくて、「もうそんな時代じゃない」というようなことを僕が太郎さんに言ったら、怒ってしまってね。

当時、僕は売れっ子という意識は全然なくてね。ただ、目の前にある、やらなければいけないことを必死にやっていたという感じでした。僕は大学卒業後、1962年から資生堂のショーウィンドウのディスプレイデザインを始めて、その後、1966年に銀座にソニービルができて、僕はそのビルの中に入ったトヨタや東レなどのいろいろなディスプレイデザインに携わりました。メディア・アーティストの山口勝弘さんと一緒に、大阪万博の前年の1969年にソニービルで「国際サイテック・アート エレクトロマジカ'69」という展覧会も開催しました。ソニーがスポンサーでいろいろな企業に協力してもらって、JALが海外作家の作品を運んでくれたり、石岡瑛子さんがポスターをつくったり、ソニービル全部を使った大規模な展覧会でした。

ー キネティックアートというのは、日本では60年代くらいに登場して、伊藤さんや山口勝弘さんを中心に広がっていったのでしょうか。今まで動かなかったアートに動きがもたらされ、光が変化していくというのは、やはり画期的なことだったと思います。伊藤さんはまさにその世界を開拓されてきたと思うのですが、それはやはりアレキサンダー・カルダーの影響が大きかったのでしょうか。

伊藤 山口さんは、テクノロジーアートの方ですよね。僕はカルダーのほかにもうひとつ、高校時代に舞台美術に憧れて、演劇の舞台装置をつくった経験もその後の人生に大きく影響していると思います。実家の料理屋にはちょっとした舞台があって、そこに近所の人が集まって踊りの練習をしたり、親父が芝居じみたおかしなことをやったりしていました。そのなかで僕は舞台装置に興味を惹かれたんです。すぐ上の兄貴が演劇部で演劇をやっていて、「手伝いに来い」と言われてよく行っていました。そのときの演劇部の部長が石橋冠さんで、日本テレビのディレクターになって、その後、フリーの演出家になった有名な方です。僕が手伝ったのは、舞台美術のセットづくりと照明による演出です。僕は個人の賞をいろいろもらって、札幌の高校生の大会では優勝しました。演劇を行う場所は、市民会館や豊平館などで、トラックの運送屋に頼むと高いからと、学校から馬車に装置を積んで、みんなもそこに一緒に乗って行きました。当時の北海道市内の移動は、ほとんどが馬車でした。道路は馬糞だらけ。雪解け時期の春になると、石炭の灰(あく)と馬糞がバーっと舞い上がる。冬はどこの家でも石炭を使っていたので、空気が悪くてね。そういう時代だったんですよ。

この舞台美術の経験をするなかで、将来、舞台美術家になりたいと思っていたのですが、その50年後に夢が実現しました。2000年代に、東京藝術大学奏楽堂で邦楽舞台やオペラの舞台美術を手がけました。舞台美術、ショーウィンドウディスプレイ、現代アートは、僕のなかで同次元の表現としてつながっています。

作品のテーマは、「光」

ー アトリエにある作品は、すべて動いていますね。デザインエンジニアの田川欣哉さんとアーティストの鈴木康広さんとの日本デザインコミッティーのアーカイブインタビューを拝聴したのですが、そのなかで自然は常に動いている、葉っぱが落ち、陽がうつろうなかに置かれたオブジェクトが止まっているのは不自然ではないか。だから、伊藤さんの作品も動いているのではないかというお話が興味深かったです。

伊藤 自然界のものは、みな常に動いていますからね。それが何億年と続いて、止まっているものがない。このアトリエに来ると、特にそれを感じます。一年を通して、四季折々に見える景色が変わっていきます。時間によっても、変化する動きを感じます。

伊藤さんが日々創作している作品がそこかしこにあり、いずれもモーターによってゆっくりと回転している。

ー 作品は、どのくらいの速度で回転させているのですか。

伊藤 基本的には、1分間に4回転ですね。人がゆっくり歩くテンポと同じくらいです。作品の大小によっても変わるんですけれど、小さいものは10回転くらい、大きいものになると3回転くらい。あまりに大きなものが速く回転すると、怖くてそばに寄れないんですね。ですから、設置する空間やスペースによっても動きの速さを変えています。僕にとって、回転する速度(スピード)も重要な表現のひとつです。

ー 回転する方向は、右回り、左回りというのは決められているのですか。

伊藤 回転する動きには、時計回りと反時計回りがありますが、線やパイプの光っている部分、映っている光が上がっていくか、下がっていくかということが重要なのです。クロムメッキやステンレス素材には、こういう光の点ができる。それを最初に発見したときにすごく感動して、それからこういう素材を使うようになりました。いつも作品を動かしているのは、光っている点を動かすためにやっているようなところがあります。光、らせんの形状とその動き、それが僕の追求しているテーマです。

僕の光に対する興味は、もともと照明器具が好きで、学生時代にアルバイトでお金を貯めてヤマギワのペンダントランプを買ったことから始まっています。本当は北欧のデンマーク製のものが欲しかったんですけれど、値段が高くて手が届かなかったのであきらめて国産のものを購入したのです。

ー 北海道は北欧のように緯度が高く、冬が長く暗いので、余計に光の美しさを実感するようなところがあるでしょうか。私も幼少期、札幌に住んでいたので、キラキラ輝いていた美しい雪原の風景が心に残っています。

伊藤 太陽の光が当たると、雪原に反射して光るんですよね。空が濃い青色で、地面が白だから、冬の季節は景色が逆転する。夜になると街灯の光がまた綺麗で、ファンタジーの世界ですよ。冬は真っ白の無菌状態。バイキンも、虫も全部いなくなる。そういう無菌の世界が僕はすごくいいなと思っていました。南は南で温かくていいですけれどね。砂漠に行ったら、また無菌の世界ですね。今の子どもたちの原体験は、みんなゲームの世界の中でしょう。外であまり遊ばないですからね。

ー 光に関して言えば、伊藤さんは20代後半のときにLDヤマギワ研究所の立ち上げに関われたそうですね。TLヤマギワ研究所は、光のテクニカルを専門として面出薫さんが所属されていましたが、LDヤマギワ研究所は、光のデザインを専門にされていました。この研究所を立ち上げたきっかけを教えていただけますか。

伊藤 建築家の竹山実さんが札幌南高校出身で、僕の兄貴の同級生で友だちだったんですね。竹山さんはその後、早稲田大学、ハーバード大学に行かれましたけれど。その竹山さんが僕よりも先にヤマギワと仕事をしていて、ちょっと手伝ってくれないかと言われて、僕はシャンデリアをつくったんです。そこからヤマギワの仕事をするようになって、照明の国際コンペの企画、海外との交流、ホテルや百貨店の大型照明器具のデザインにも携わりました。その当時、大阪万博から始まって、建築空間の中に照明デザインや光の造形物をつくることが流行っていました。あの頃、超高層ビルが建ち始めた頃で、僕も剣持勇さんの京王プラザホテルのプロジェクトに参加したり、いろいろなことをやりましたが、大きなホテルのプロジェクトの多くは、光の造形や造形作品を制作しました。

デザインとアートの領域を横断して

ー 伊藤さんは、建築空間の中だけでなく、野外の彫刻作品を手がけるようになって世界が広がっていかれました。伊藤さんは、デザイナーであるご自身と、アーティストのときと使い分けていらっしゃるのでしょうか。それともその活動に境界はないですか。

伊藤 境界はないですね。資生堂会館のショーウィンドウのディスプレイデザインに携わっていたときに、美術評論家が銀座によく遊びに来ていて、その流れで資生堂のショーウィンドウも見ていたようで、ある評論家から僕が手がけたショーウィンドウを見て、「君、これはアートだよ。彫刻展に招待するから出してみなさい」と言われました。それから兵庫県の神戸須磨離宮公園現代彫刻展や山口県の宇部市野外彫刻美術館賞といった現代日本彫刻展などに出品するようになったんです。そこでもいろいろな賞をもらいました。その頃、『文藝春秋』の雑誌の巻頭に芸術家が毎月一人ずつ紹介されていたんですけれど、僕は芸術とデザインの両部門でそれぞれ掲載されました。

ー つくるものによって、どちらかの比重に傾いているなと感じることはあるのでしょうか。やっぱり自分はデザイナーだなと思ったり。

伊藤 僕は自分のつくるものを自分でどう見るかよりも、見る人に委ねているところがあります。展開する場所がショーウィンドウなのか、美術館やギャラリーなのかという違いだけで、作品の表現はまったく同じです。大学のある先生が、60年代にジャンルの境を崩壊したのは伊藤隆道じゃないかと研究している人がいました。その論文を読みましたが、おもしろかったですね。今はさらにジャンルの境が崩壊していますが、僕はその先駆けみたいなところがあったかもしれません。

ー 学会誌『美学』(美学会、2017)に掲載された、近畿大学建築学部准教授の橋本啓子さんの「伊藤隆道のインテリア・オブジェクトにみる1960年代のジャンル解体運動の意義」という論文だと思います。60年代のことについてお伺いしたいことがあるのですが、1969年に結成された、伊藤さんもメンバーのお一人だった「サンドイッチサイレンサー」(メンバー:浅葉克己、加納典明、倉俣史朗、長友啓典、黒田征太郎、伊藤隆道など)の活動は何だったのでしょうか。

伊藤 日宣美(日本宣伝美術会)というのが1951年に設立されて、全国で展覧会を開催したり、作品を公募したりして、デザイナーの新人登竜門だったんですね。みんな一生懸命がんばって、やっとその会員になれたと思った矢先に学生運動のあおりを受けて、日宣美は解散してしまった。みんな行き場がなくなってしまったんですね。それで集まって何かやろうということで、「お前も入れ」と言われて僕も参加して。ある日、みんなで集まって西武渋谷店の屋上に行って、そのあと浅草で飲んで、というのがきっかけで、グループをつくろうということになって、展覧会を何回かやったという感じです。日宣美一年生の集まりというのかな。個々に作品をつくって、共通の意識として同時代を過ごした感じです。僕は当時、いろいろなジャンルに顔を突っ込んでいましたね。

ー サイレンサーの仲間たちがテニスコートで撮影した集合写真がありますよね。

伊藤 あれは山中湖ですね。最初に亀倉雄策さんが山中湖に、週末に東京を離れて楽しむためのセカンドハウスをつくりました。その次に僕もつくって、「伊藤隆道がつくれるんだったら、俺も」と、次々に建てて。とにかくみんなでよく集まりました。夏休みになるとテニス大会をしたり、正月は餅つき大会をしたり。だけど、当時、あんなにみんなセカンドハウスを建てられたということは、景気がよかったということですよね。その後、僕は北海道にアトリエをつくり、山中湖からは一番に抜けました。ものをつくれる広いアトリエが欲しかったからで、つくること、つまり、手作業の創造性が重要だと考えたからです。みんなも子どもが大きくなっていくにつれて、山中湖にはだんだん行かなくなりました。

ー 60年代に活躍されていた方は、今のデザイナーに比べるとリッチでしたよね。

伊藤 そうかもしれないですね。みんな車も持っていて、山中湖には車で行っていましたからね。当時、個人デザイナーが多くいた時代で、大阪万博後の大組織が台頭する前の時代で、デザインの質も今とはずい分違ったと思います。

アトリエの隣の棟には、大型の作品が並ぶ。

ー 隣の棟にも作品がたくさんありますが、作品は販売もされているのですか。

伊藤 いえ、僕の場合は、つくったものを個展やギャラリーで発表して販売するのではなくて、何か公共施設ができたときやパブリックな場所に設置するときに注文を受けてつくることが多かったです。その与えられた環境をどうするか、どこに、どういうふうに置くかということを考えてつくります。ですから、そこはデザイナー的発想ですよね。でも、今はアーティストもみんなそういうことを考えるじゃないかなと思いますけれどね。

ー 『つくる術について五人のデザイナーたちと語った―宮脇檀対談集』(新建築社、1983)には、岡本太郎さんや田中信太郎さんが作品づくりにおいて対立や喧嘩という考えをもっているのに対して、伊藤さんは環境に溶け込ませることを考えていると書かれてありました。当時、丹下健三さんが都庁舎をつくって、その中の壁面を手がけた岡本太郎さんが丹下さんの建築に対して「対立だ、けんかだ」と言われていましたが、伊藤さんはこう思われたそうですね。「何で対立しなきゃいけないのかという単純な疑問を持ったことがあったのです。もう少し両者の関係が結びつけ融け合うというか、一緒になっていいんじゃないかという感じをそのころ随分真剣に考えたわけです。(中略)かたちのないかたちが一番融け合うかたちじゃないかという理屈を、あの当時変に持っていて、それをずうっと貫き通していたんですけれども、それが一つの自分のかたちをつくった」。

伊藤 「融合」という言葉が、僕はすごく好きなんです。学生時代から、僕は「融合」ということを念頭においていました。大阪万博のときに岡本太郎さんと喧嘩したというのは、それなんですよ。環境にぶつけていくのか、融合させるのか。どっちがいい、悪いというのはわからないんですけれど。磯崎さんにも言われたように、僕が融合を好きなのもやはり北国育ちということが関係しているかもしれません。イタリアのデザインと北欧のデザインの違いのように。強い主張のあるイタリアのデザインに対して、北欧のデザインに主張はないけれど、自然素材を使うことが多いので無理なく、周囲の環境と融合するという。カソリックとプロテスタントの対立も、風土のもつ特性の違いから生まれたのではないかと磯崎さんが分析されていました。

ー 「環境」ということで言えば、60、70年代の日本に「環境芸術」という言葉はもうありましたか。

伊藤 「環境芸術」という言葉自体、まだなかったですね。60年代に「エンバイラメントアート」という言葉が出てきて、日本語で翻訳が難しくて、結局、エンバイラメントは環境という言葉になったんですね。でも、当時は日本で環境というと、環境衛生とか、そっちの方の印象が強くて、今はもうパブリックな環境という意味に理解されていますけれど。おそらく1966年に開催された松屋銀座の「空間から環境へ」展で、「環境」という言葉が認識され始めていったのではないかと思います。

ー 「空間から環境へ」展は、建築、デザイン、写真、絵画、彫刻、音楽など、多彩なクリエイター総勢38名が参加して、6日間で約3万5000人が訪れたという、歴史に残る展示会と言われていますね。

伊藤 すごい展覧会でした。みんなジャンルを超えて参加してね。その熱気が、そのあとの「エレクトロマジカ’69」、大阪万博などに移行して大きくなっていったという感じがありますよね。

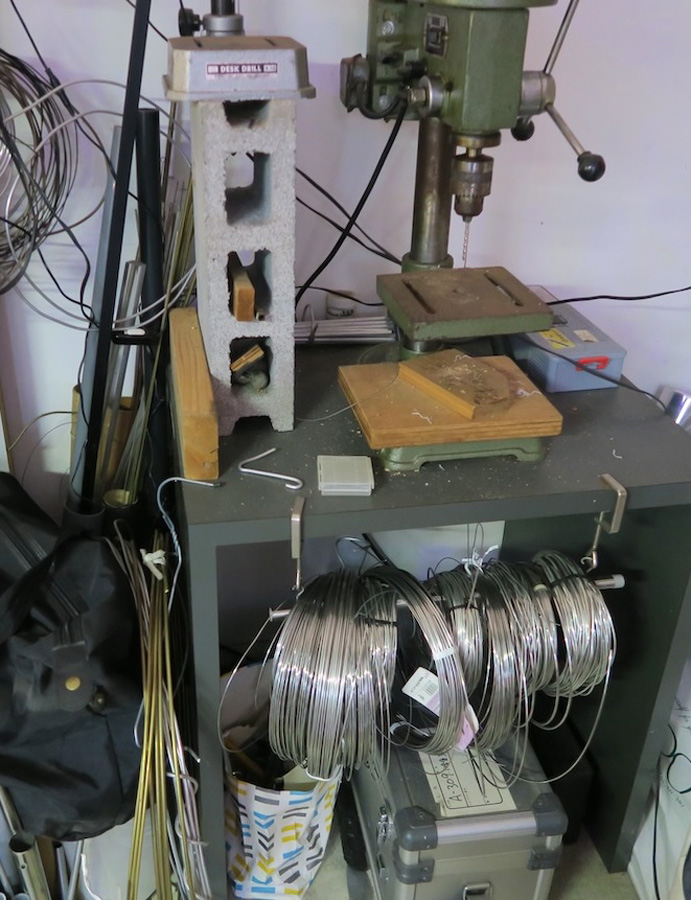

手で、針金を使ってつくりながら考える

ー ここからアーカイブの資料についてお伺いしたいと思います。今の日本にはデザインミュージアムがなく、デザイナーの方が亡くなられたあとに、その作品や資料が散逸したり紛失したりする状態は問題だということで、まずみなさんの作品や資料にはどういうものがあって、どういう状態であるのかを聞き取りすることが、このインタビューの2つ目の目的です。グラフィックデザイナーの場合は印刷物や版下などを残されているのですが、伊藤さんの場合は、どういったものがあるでしょうか。例えば、スケッチや図面などでしょうか。

伊藤 スケッチはないですね。図面は探せばあると思いますけれど、スタッフがつくったものがね。僕は最初にスケッチを描くのではなくて、いつも針金を使って、指やペンチで曲げてつくりながら考えるんです。いわば、この針金が僕の鉛筆です。これは2019年に松屋銀座で銀座目利き百貨街「T.ITO屋 銀座店」というのを開催したときに出品したもので、針金でつくった小粒のチョコをすくうスプーンです。お二人に差し上げます。

ー ありがとうございます! とてもすくいやすいですね。

伊藤さんが制作されたスプーンで、チョコレートをすくっているところ。針金は、太さの異なる多様な種類がある。

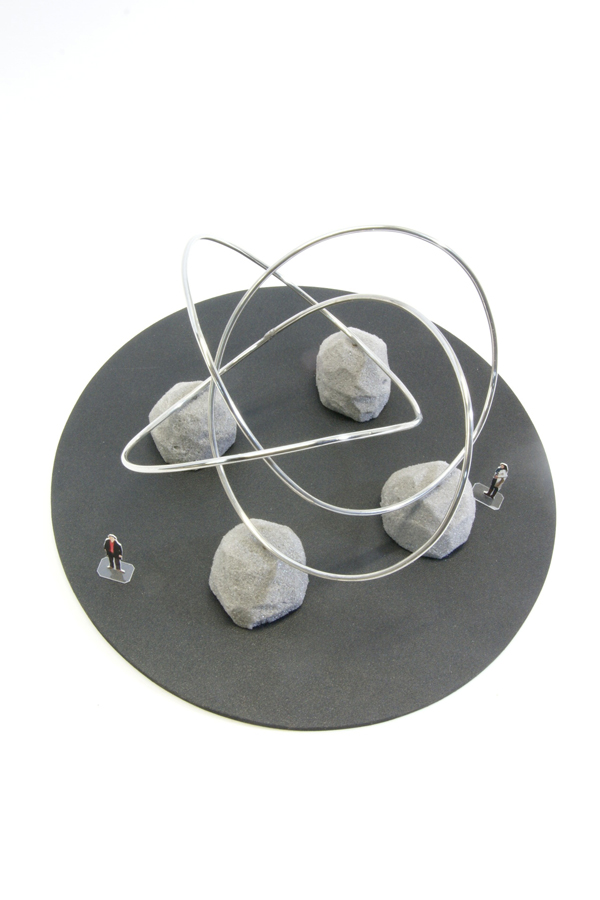

伊藤 いつもこうやって針金でつくりながら考えるのですが、クライアントにプレゼンテーションするときは、大きな作品の場合は外注しますが、空間全体の模型は自分でつくります。建物や庭の大きさなども考えて、実際に置いて動かしてみるということも必ずやりました。

工場に提出する用の模型。

伊藤 アトリエの隣の棟の地下に作業場があって、そこで模型をつくったりしていました。地下だから、音を出しても周囲にあまり聞こえないんですね。模型はかなりあったんですけれども、古くなったのでほとんど壊してしまいました。工場に出すのは、模型と簡単なスケッチというか、覚書のようなものぐらいです。大きさや回転数だけは重要なので、それはデータにしてあります。工場の人たちも、図面やスケッチだけではなく、模型を見ながらつくるんですね。図面では見えない微妙な曲線などは、立体でなければ伝わらないことが多いです。

アトリエの隣の棟の地下の作業場。資料をまとめたファイルボックスもある。

ー 伊藤さんのウェブサイトについてもお伺いしたいのですが、とてもきちんと整理されていらっしゃって感動しました。息子さんが管理されているのでしょうか。

伊藤 どうでしょう。もしかしたら、退任記念展のときにつくった本のデータをベースにしてつくったんじゃないかな。そのときに作品や年表などをまとめたと思います。自分では全然、整理も管理もしていないですね。

ー 写真はウェブサイトにたくさん掲載されていたのでお持ちだと思うのですが、撮影していただくカメラマンさんは、いつも決めていらっしゃるのですか。

伊藤 いや、決めていないですね。スポンサーがいたら、スポンサーのほうで撮影することが多いですね。『インテリア JAPAN INTERIOR DESIGN』の雑誌があった頃は、藤塚光政さんにも撮影していただきました。僕の作品が掲載された号は、妻がとっていてくれているのであります。でも、僕はなんていうかなあ、雑誌に載せてもらいたいというようなメディアに対する興味はあまりないので。

ー 二次元よりも、実物を見て、動いているものを見てもらった方がいいですものね。

伊藤 そうですね。資料に対する思いはあまりないですけれど、実際の作品は人に見てもらいたいという気持ちはあります。立体作品や空間は、実際に見てもらわなければ伝わらないと思っています。

ー 作品の所蔵先には、京都国立近代美術館や北海道立近代美術館などがありますが、これは美術館に設置されている環境彫刻ということでしょうか。

伊藤 もうなくなっているものもありますけれどね。富山県美術館はリニューアルしたので、僕の彫刻作品はもうないですね。昨日、箱根の彫刻の森美術館に行ってきたんですよ。台湾の麗宝国際彫刻ビエンナーレの主催者の方を案内したんです。今度、僕はその審査員長を務めることになったんです。日本のアート界も国際的に有名な人はたくさんいるけれど、今、相対的に沈滞ムードですよね。中国や台湾の若い連中は、次のことを考えているようなんですね。建築や都市計画に1%アートを入れるという法律があるので、いろいろなクリエイターが出てきている。それによって台湾は活気がありますし、中国では彫刻公園や彫刻美術館がたくさん建設されています。先日は内モンゴルの人口200万くらいの街にフフホト彫刻芸術館というのができて、その開館式に招待されて作品も出品しました。近年、僕はこんなふうに中国や台湾の展示会に招待されたり、彫刻展の審査員を務めたりすることが増えているんです。

ー 中国や台湾は、今、そういう状況なのですね。伊藤さんが藝大で教えられていたとき、日本の若い方たちはいかがでしたか。

伊藤 当時、学内に情報処理センターを立ち上げて、僕が初代のセンター長になって、デジタルと芸術の芸術教育を取り入れました。けれども、まだ本格的にコンピュータの時代ではなかったので、多くの先生方の反応が少なかった印象です。

うちの息子の子どもたちは学生ですが、その世代の人たちは、新しい表現の世界をつくろうと動き始めているようです。今、もう一度、作品をつくるということ、デジタルの世界にないもの、自然や空気などについて根本的に考えていかなければいけないんじゃないかと思っているんです。CGという言葉ももはやなくなっているし、今はAIとか何とか言っていますけれど、AIでも自然にはかなわないと思うんです。自然界はすごいですよね。それと自分自身も、これまでの時代とはもう違うけれど、時代がどんどん新しくなっていくなかで、今の若い連中がやっていることを超えると言ったらおかしいけれども、こういうのもあるよ、という感じでつくっていきたいと考えています。

ー 21_21 DESIGN SIGHTの「㊙展 めったに見られないデザイナー達の原画」に展示されていた伊藤さんや川上元美さんなどの原画や模型は、手づくり感があってとても楽しかったですが、近年の若い人たちのものは、ほとんどがコンピュータのアウトプットのような感じでした。コンピュータでつくったものは綺麗ですけれど、心に迫ってこないというか、あの展覧会を通して手を使って生み出すものの力ということを強く感じました。デザイナーの方々が自分の考えや思いを後進に伝える手段のひとつとして書籍がありますが、先日、伊藤さんは著書を書くことにあまり興味がないとおっしゃっていましたね。

伊藤 あまり興味はないですね。文章を書くのは、好きじゃないというか、言葉で伝えることの限界を感じていて、本をつくることに本当に意味があるの? とも思っています。自分はあまりコンセプチュアルにものを発想するタイプじゃないものですからね。資生堂のショーウィンドウのときは、すべて完成してから、プレゼンテーションのためにあとからコンセプトを考えました。

ー 今日、お話を伺って、伊藤さんはデザインとアートの側面が共存していらっしゃるように感じました。依頼を受けてつくられることを基本とされ、それはデザイン的な作業といえますが、つくられるものはアーティストのように一品制作で、展覧会や個展で発表して、量産品をつくるデザイナーとは違います。藝大出身のデザイナーのお話を伺っていると、ほかの美大出身の方と比べて、純粋にものづくりが好きという方が多いように感じます。

伊藤 ところで、今夏、箱根 彫刻の森美術館が開館55周年を迎えるんです。オープン以来、「16本の回転する曲がった棒」の作品は、55年経った今も美術館の中心的な存在でコレクションされています。この55周年記念に「廻る曲線のリング」が45年振りに展示されることになりました。1975年に設置されて、美術館のリニューアル時に作品の入れ替えなどがあって倉庫に入ったのですが、学芸員の方がその作品を55周年記念にまた展示したいとおっしゃってくださいました。今の時代に適合する作品として再登場となったのだと思います。年間数十万人の来館者のある、世界から評価の高い美術館での展示は、大変うれしいですね。70年代から現代へ、時代を超えて再び展示されることとなり、感慨深い思いでいます。

ー それは楽しみですね。本日は貴重なお話をありがとうございました。

伊藤隆道さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

http://www.mov-art.co.jp/takamichi/