日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

勝井三雄

グラフィックデザイナー

インタビュー:2016年11月8日(火)14:00〜15:00

場所:勝井デザイン事務所

取材先:勝井三雄さん

インタビュアー:久保田啓子、石黒知子

ライティング:石黒知子

PROFILE

プロフィール

勝井三雄 かつい みつお

グラフィックデザイナー

1931年 東京生まれ。

1955年 東京教育大学卒業後、味の素広告制作室勤務を経て、

1961年 勝井デザイン事務所を設立。

2019年 逝去。

武蔵野美術大学名誉教授。

Description

説明

半世紀以上にわたり日本のグラフィックデザイン界を牽引してきた重鎮の一人であり、表現としてのデジタルデザインを先駆けて探究してきた開拓者でもある。ポスターやサイン、エディトリアルデザインなど、グラフィックデザイン全般を手掛けてきたほか、70年大阪万博、75年沖縄海洋博、85年つくば科学万博など、国際博覧会でのアートディレクターも務めている。

学生時代はカメラに夢中になった。色彩対比と階調を学び、モノクロ写真における光と陰のハイコントラストに興味を抱いた。その視点は、1958年のデビュー作「ニューヨークの人々」に結実する。モノクロ写真をシルクスクリーンで彩色した自主制作のポスターは、文字と写真の構成が評価され、日本宣伝美術会賞を受賞した。

60年代中頃より季刊誌『エナジー』(エッソスタンダード石油)を皮切りに、アートディレクターとして活動。デザインにおけるコミュニケーションやメディアリテラシーまで視野を広げながら、編集的見地で機能的に美しく表現するレイアウトを追求した。日本で初めてデザイナーが本格的に関わった百科事典である『現代世界百科大事典』(講談社)では、建築評論家の川添登とともに、3年の歳月を費やしデザインポリシーから活字の開発や色彩計画など、エディトリアルに関する全てを徹底的に規格化したデザインシステムを構築した。

グラフィックデザインを表層ではなく根源から見つめることを常とし、視覚言語としてとらえ直すとともに、光の現象を分析して数々の作品に投影してきた。68年、無数に描いてきたカラーパターンをもとに、色見本帳「DIC カラーガイド」(大日本インキ化学工業)が作成された。

80年代に製版の技術が化学処理からデジタル処理へ移行した際は、いち早くデジタルの可能性に目を向け、CGを始めている。デジタル空間にも質感を持つ光を求める眼差しは、カメラを追っていた時代から培われたもの。

「デジタルの持つ光の束と太陽の持つ光の空間をミックスさせ共鳴する世界を探りたい」と考えている。

Masterpiece

代表作

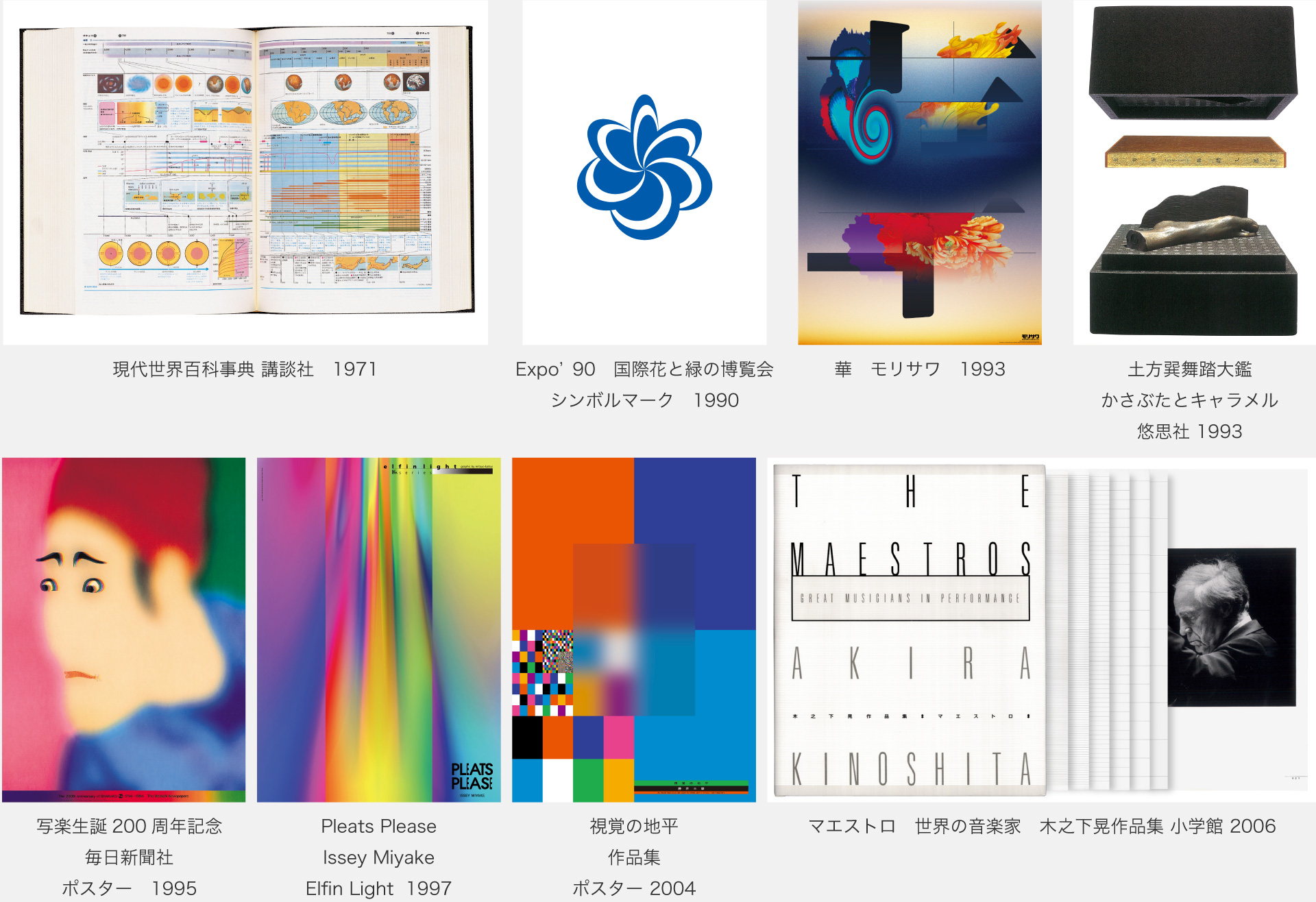

<ポスター>

第11回東京国際版画ビエンナーレ (1979)国際交流基金+東京国立近代美術館

華 (1993)モリサワ

写楽生誕200周年記念 (1995)毎日新聞社

Elfin Light (1997) Pleats Please Issey Miyake

視覚の地平 (2004)

AGI-JAPAN (2006)

<シンボルマーク>

Expo’90 国際花と緑の博覧会 (1990)

国立民族学博物館(1972)

<書籍>

現代世界百科事典 (1971)講談社

雑誌 体育科教育(1971〜75)大修館書店

筋肉はエンジンである(1988)大修館

現代グラフィックデザイン大系 CG編 (1989) 講談社

土方巽舞踏大鑑 かさぶたとキャラメル (1993)悠思社

マエストロ 世界の音楽家 木之下晃作品集 (2006) 小学館

Interview

インタビュー

作品だけでなく道具や時代背景もとらえるべき

石黒 これまでの長きにわたる活動を振り返り、何をアーカイブとして残し伝えていくかという点について、現在のお考えをお聞かせください。

勝井 ポスターやサイン計画など、ことグラフィックデザインに関しては、作品単体だけでなく、道具や時代背景も大きな流れの中に置いて考えなければいけないと思っています。例えば、昔は、建築家は棒状の計算尺を使って構造計算をしていましたし、僕らは円形の計算尺で比例計算をしていました。上下左右の関係性を考えたりフォーマットを作るには、計算尺が不可欠でした。今はコンピュータのソフトでできるので、計算尺を使う必要はなくなりましたが、計算尺ならではの考え方や表現というものがあります。

背景としてまず重要なのは、戦後1950年代までに、さまざまな団体が立ち上がり、社会が大きく変わったことがあげられます。『工芸ニュース』が創刊され、東京ADCやAGI(国際グラフィック連盟)、日宣美など、いくつもの団体ができました。

当時は、これからのCIをどうするべきかという問題が立ちはだかっていました。その中で特に強く印象に残っているのはオリベッティです。工場やオフィスの環境から企業理念まで、自分たちの理想的な環境を作り、建築・インテリアからテキスタイル、グラフィックまで、統合してデザインしてみせたからです。その衝撃は、当時のデザイナーに大きな影響を与えました。

1946年に世界で最初のコンピュータとされる「ENIAC」が開発され、やがて巨大なコンピュータが、事務や給与など計算の全て担うような時代へと突入しました。IBMのスーパーコンピュータをどこの企業でも導入していましたが、80 年代になるとパーソナルコンピュータに変わっていきます。そういう時代の大きな変革が、コミュニケーションに大きな影響を与えているのです。

石黒 変革の大きな流れの中でコミュニケーションとして求められるものが変わり、その影響を受けてデザインが形づくられているということですね。

勝井 その視点を抜きには語れないでしょう。文字に関しては、戦前に写研とモリサワが開発し、戦後になってから東の写研、西のモリサワとして発展しました。55年に山城隆一さんがデザインした、植林をテーマにした有名なポスターがあります。「林」と「森」という文字が埋め尽くされて「山」の風景を描いているのですが、これは写植を使わないとできないデザインでした。50年代から60年代の初めまではまさに写植の時代でした。

写植は、日本の木活字の流れを汲んでいます。江戸時代初期に絵柄と文字を一版ずつ彫って組む木版画に移行しますが、それまではむしろ木活字を長く使っていました。木活字と木版の技術の流れがあるから、写植が80年の中頃まで続き、発展したのだと思います。

ヨーロッパではドイツのライノタイプがフォントを開発し、モリサワは大阪でその合弁会社をつくりました。その後モリサワはアップルコンピュータ(現アップル)と組むようになり、新しいフォントを開発していきました。僕もその頃に向こうの本社に呼ばれて日本語用のフォント開発のために協力したことがあります。6〜7人で訪ねて一週間ほどレクチャーしました。帰ってきたらマッキントッシュが届けられていました。それから使うことになったんです。

石黒 写植からデジタルへ、その変化は急速でした。

勝井 ベースとなった日本の写植が独特だったことが影響しているのでしょう。それが韓国、中国、南アジアへと影響を与えていき、みなモリサワにアプローチして、文字を開発していきました。また変化の中で、コミュニケーションがデジタル世界で築かれていく過程も見えてくるんですね。僕らはそういう風に対応してきたから、関係性でものを見ます。時代はどう関わってきたか、きちっと位置づけたいと考える。作品がただ残ったとか、個人的な功績として残ったというのではなく、時代性の中でどう残ったのかをとらえるべきだと思うのです。

業界のベーシックづくりも重要なアーカイブ

石黒 まず、作品の背後にある時代や社会を読み取り、なぜその作品が生まれたのかを考察しなければならない、ということですね。

勝井 そう、そう。それをやっぱり見てもらいたいんだよね。現代は、そういう風に見通す人がいなくなってしまった。ものの解釈の仕方は、変わっていくものです。新しいものはどんどん出てくるけれど、それでも常に古いものの考えの上に新しいものが乗っていることを忘れてなりません。

68年に大日本インキに依頼され、「DICカラーサンプル」を田中一光さんと灘本君と僕と3人で作りました。マンセルの色相関を軸にしたので、サークルが重なったような見本帳となりました。それまでも見本帳はあったけれど、ただ色をなんとなくまとめているだけでした。僕らは要するに、マンセルのシステムをどうやってインクの色に置き換えるかということをやってのけたわけです。あの時代には、写植の見本帳もいいものがたくさん作られていました。そういうのも、大切なツールの一つだと思います。

それから、原弘さんはファンシーペーパーの開発に尽力し、見本帳を残しました。今でこそいろいろな紙があるけれども、当時では先駆的な試みでした。デザイナーとして、業界のベーシックなものを作り出していくという作業は大切なことで、50〜60年代は、そうした積み重ねがありました。そういうもの上にマッキントッシュの箱が乗っているから、すぐに求める色や文字を出せるのです。

久保田 まず、多大なデータづくりがあったわけですね。

勝井 今はソフトがそれをやってくれますけどね。便利なソフトを利用するのはいいけれど、一方で、その目的や方向性に問題はないのか、考える必要もあると思います。グラフィックデザインは、メディアを通して創造していくデザインだけれど、そのメディア自体は時代とともに変化していきます。これをどうアーカイブ化していくことができるかが、重要な問題になっていると思います。

石黒 それを理解して対応しないと、表面的なアーカイブになってしまう恐れがある、と。

勝井 そうです。本にしても、大きな本が小さくなり、雑誌が出て、ムックみたいなものができ、漫画本が生まれました。写真やイラストレーションが伸びる時代があり、流行もあった。編集者がレイアウトもイラストもこなした万能な時代から、やがて分業化が進みました。ノイエ・グラーフィクの影響もあったでしょう。デザイナーが表紙だけデザインしていた時代から、中までやるようにもなりました。それぞれの時代との関係性の中から、必然の結果として残ったのがデザインなのです。だから作品単体だけを切り取っても、はたして資料になるのかどうか、疑問が残ります。

石黒 生きたアーカイブにするには、背景としての社会が分かるようにしておかないと何の参考にもならないということですね。アーカイブとして、そこまで補完できると理想的です。

勝井 山城さんの「林と森」のポスターなんか、そういう意味で残さないと駄目だね。

久保田 勝井さんの作品はコンピュータになったからこそ、発展的に表現できた作品が多いように感じます。

勝井 それは、長くやっていたからだよ。

久保田 でもその当時は、コンピュータを駆使するにも苦労が絶えなかったのではないですか。

勝井 コンピュータの前だって大変だよ(笑)。だって一本ずつ切って、つないで、変化させていたんだから。やっていることはコンピュータと同じこと。むしろ今は簡単にできる。簡単にできたら次に何をやるか、ということが今の問題となっている。

石黒 現在、作品はどちらに保管されているのでしょうか。

勝井 事務所に保管しているものがまだかなりありますが、今後ポスターはDNPで保管してもらいます。そのほか、富山県立近代美術館、宇都宮美術館、川崎市市民ミュージアムで保管している作品もあります。書籍や立体は今年、教えていた武蔵野美術大学で保管してもらう手筈で進めています。

石黒 版下などエディトリアルの資料なども保管されていますか。

勝井 一時は残していたんだけど、今は残っていません。一時は残していたんだけどなぁ……、捨ててしまっています。昔の古い白黒のパターンだけは残しています。

石黒 それも武蔵美大に入る予定ということですね。大学では保管だけではなく、閲覧もできるようになるのでしょうか。

勝井 そうしてもらっています。あと僕がこれまでに影響を受けた本とか読めるようになっています。最近は、古本屋に持って行ってもたいして売れないし、タダ同然で持っていかれますから。

久保田 でも、大学ならばいいですね。学生が研究課題にすることもできるし、徐々に整理整頓していけばいいのですから。整理するのも勉強になりますね。一方で、収蔵庫に入れたものの、整理できずにそのまま放置されているという話も耳にします。

勝井 アーカイブの整理は、やる人がなかなかいないからね。

石黒 そのほか、デッサンやメモ、日記など、創作活動の一端を覗くような資料はお持ちですか。

勝井 いや。そういうものは残していません。創作の手掛かりを知るものとしては、蔵書と原稿が多少残っているぐらい。スケッチは見せたくないので捨てちゃうんです。僕がいない時にどうなるかと思うと、寂しくもあり、利用されるのも嫌だなと思って(笑)。分析されるのはいいんだけどね。

デザイン遺産で重要なのは60年代

勝井 20世紀のデザイン遺産で大事な時期は、60年代でしょう。あの時にデザインのいろんなものが発生したから。これが一番大事です。60年代のものは相当集めておかないと、なくなって、駄目になってしまうでしょう。あの頃日本はまだ貧しかったけれど、やることは本当に新しかった。今までにないことをやらなきゃならない時だった。デザインの初期の鼓動のようなものが、みんなあの時代に詰まっているんです。

石黒 それを伺うと、意識して当時の作品や資料を集めていかないとならないと痛感します。

勝井 生き残っている人も、もう何人かいない人もいます。まずはどこに何があるかをきちんと記録してもらいたいですね。大学にあるのか、美術館にあるのか、何があるのかがちゃんと記録されていかないと、後に使うことができません。

石黒 私たちの活動もそこを目標にしています。まずは聞き取り調査から進めていますが、やがては外部のアーカイブとリンクしながら、どこに何があるのかが分かるような情報の入り口となることを目指しています。

勝井 写植に関してはモリサワがやっているね。紙も和紙は日本独自のものだし、アーカイブで選出するといいと思う。

突破口を見出すために

勝井 冒頭で50年代のさまざまなデザインの活動母体の話をしましたが、60年代以降にも重要な動きがありました。色の見本帳をつくったDICで、69年に日本初のグラフィックギャラリー「プラザDIC 」が開館し、その運営委員を原さん、一光さん、灘本君、磯崎新さんと僕が担いました。そこでイラスト展を企画したことからイラストの本ができて、イラスト協会が立ち上がったんです。そういうきっかけがあった。また76年に始まった「東京デザイナーズ・スペース」(TDC)も、知っておかないと駄目でしょう。

石黒 さまざまな分野のクリエイター92名が集まり、自主運営していたギャラリーですね。

勝井 一日で終わるワンデーショーとかあり、毎日がパーティみたいでした。デザインを寄せ集めた団体で、個が立った人たちが集まっていた。これは他の国でもなかなかできない良さだと思います。

久保田 TDCもアーカイブで必要な文脈の一つですね。その当時に第一線で活躍されていた方のほとんどが入っていました。

勝井 前後しますが56年の世界デザイン会議「アスペン会議」や、60年の「草月アートセンター」の会館も重要です。草月があることで、僕らは美術評論家や音楽家、演劇とか舞踊も含めて他分野の人と接触し、そこで何かをやるということが可能になりました。多くのグラフィックデザイナーがそこに入り込んで、非常に大きなパワーで新しいことを生み出していこうとしていた。そういう土壌がグラフィックデザインにはあったんです。そういう時代が60年代でした。

石黒 グラフィックデザイン界は、他のデザインに比べ、より自由で闊達だったのですね。

勝井 そう、でも自由だけどお金がない(笑)。そういう出発点が非常に面白いんですよ。僕はデザインの原点は、あの時代にあると思っています。だから20世紀後半から21世紀へと続くデザインの展望も、キーとなるものはあの時代に眠っていると思っている。デザインの初心が存在していました。初心は、揺らいでくると忘れてしまうもの。それをたまたま知っている人が今ではいなくなってしまった。

IDや建築は残るものだけど、グラフィックの場合、普通は残りません。たとえ残ったとしても、ポスター1枚は一つの表現の形式を表しているにすぎないでしょう。その形式に込められた背景が出てこないと、単に大きい紙切れになってしまうのです。

僕らはデザイン会議に行き、オリンピックや万博を経験し、公共的な事業に関わりました。僕は終戦の時、13歳でした。僕らの上の世代は予科練に行ったり、兵隊に行ったりもした。そんな時代が10年ほど続き、何百万人もの若者が死にました。優秀な人達がいなくなったんです。現代みたいに、ダーと世代が続いているわけではない。そういう中で、僕らの世代は、名前が出なくてもオリンピックのポスターをやったり、ディレクションを担ったりもしました。やらざるを得なかった。非常に大きな溝があったことが、時代をつくり出す原動力にもなったんですね。

でも、今の人達はそういうわけにはいきません。フラットにやるから、ね。だからこそ流れを大きな視点でとらえて、デザインを位置付けていくことが必要なんです。アーカイブを振り返ってそれをやらない限り、次への突破口は見いだせないと思います。

石黒 今日のようなお話を折々で所員の方や大学で講義されたりしているのでしょうか。

勝井 所員には何も伝えていません。日々稼ぐのに必死で、そんなことは言っていられない(笑)。でもね、僕は武蔵美大で10年教えてきましたが、それをやって良かったと思っているんです。やらなかったら日常の仕事の中で、後世にデザインを伝えることの必要性など、考えなかったでしょう。

久保田 では講義ノートなどに、記されているのですか。

勝井 講義ノートはあるよ、たくさん。でも、僕の仕事を講義で使ったことはありません。彼らは次の世代をつくる人。彼らは彼らの世界があり、僕のコピーじゃまずいと思っているから。同じ仕事のやり方じゃなく、作り出してほしい。僕は、作り出すソースを与えるだけ。僕の教え子たちは自分で調べたりしながら成長し、活躍しています。時代を俯瞰していくということは、次の世代を生むことにつながっているのです。

久保田 そうした講義録も、是非、アーカイブとして保管していつか読み解かせていただきたいと思います。

勝井 デザイン教育に関してはどんどん要素が増えちゃうので、アーカイブ化は難しいね。教育は、デザインの仕事と同じで、相手を説得するにはどうしたらいいかと考えることから始まります。相手を知る必要があるし、深く知るほど関心を持つもの。そうでないと、親しみも生まれません。 何か路線を変えない限り、次世代に何も残せないというのが現代社会です。それだけ困った問題に直面していると思っています。

久保田 大学で学生に教えながら、日々、伝え残すことに向き合う勝井さんならではの問題意識を提示していただいたように感じます。アーカイブという切り口だけでは出てこない発言がありました。大変参考になりました。ありがとうございます。

文責:石黒知子