日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

木村 勝

パッケージデザイナー

インタビュー01:2023年9月7日 13:00~15:00

インタビュー02:2023年10月27日 13:30~15:00

PROFILE

プロフィール

木村 勝 きむら かつ

パッケージデザイナー

1934年 栃木県、宇都宮市生まれ

1953年 都立工芸高校夜間部印刷工芸科、日本広告美術学校(四谷)、同時入学

1957年 「木村図案社」設立

1959年 「キムラデザイン」に改名

1960年 「パッケージングディレクション」に改名

1967年 ニューヨーク・トップパッケージング賞受賞

1968年 「PADICO」展開催(銀座山野楽器ホール)

1969年 パジコ設立 代表取締役就任(1978年退任)

1975年 「ゾナルト(ZONART)」スーパーバイザー就任

1976年 ゾナルト一号店(青山)オープン

1979年 「BOX & COX」展(銀座フマギャラリー/大阪番画廊)

1988年 「木村勝パッケージングディレクション」展(ギンザ・グラフィック・ギャラリー)

2008年 ADC(東京アートディレクターズクラブ)の永久殿堂入り

2009年 桑沢特別賞受賞

2015年 逝去

Description

概要

1934年生まれの木村勝の同世代には、同年の宇野亜喜良、田中一光(1930年生まれ)、勝井三雄(1931年生まれ)、杉浦康平(1932年生まれ)らがおり、その後に細谷巌(1935生まれ)、横尾忠則、和田誠(1936生まれ)が続く。まさに個性豊かな才能が綺羅星ごとく輝き、各々の表現を探求していた時代に、木村は「パッケージ」というグラフィックデザインにおいてアノニマスな領域を選び、開拓した。まさにパッケージデザイン界のパイオニアであった。

しかし、そこに至る道のりは険しかった。終戦前後に両親を失い、6人兄弟は離散、11歳だった木村は弟の進と二人で自活しなければならなかった。銀座界隈でピーナッツ売りなどをしながら生き延びた。そんな明日をも知れぬ生活のなかで、木村は進駐軍がもたらした「豊かな物質文明の証であるパッケージ」に大きな衝撃を受けた。カラフルなパッケージはモノクロの焼け野原に咲く花々のように見えたのかもしれない。そしてパッケージこそが日本の復興と人々の幸福の象徴だと考えるようになった。木村は苦学を強いられながらもデザインを学び、一歩ずつパッケージデザイナーへの道を歩んだ。

その木村にはパッケージに込めるもうひとつの思いがあった。それは日本の贈答文化の象徴としての「箱」であり、水引や熨斗(のし)、風呂敷、包みなど、日本人の贈答の心と振る舞いを表象する「箱」をデザインすることだった。木村はコマーシャルな仕事にとどまらず、その生涯において数多くの展覧会を自主企画し、パッケージの可能性、箱の文化性を探求した。初個展であるPADICO展は、パッケージのイメージを転換させた伝説的な展覧会であった。木村は「日本独自のパッケージデザインを創る」という目標のために、素材会社パジコ社を設立し、オリジナル商品のために「ZONART」というブランドを立ち上げ、青山に直営ショップもオープンさせた。そして桑沢デザイン研究所では長らく教鞭を執って、数多くの後進の育成にあたった。パイオニアとして、さまざまな立ち位置から日本のパッケージデザインを牽引してきたのだ。

今回は、木村のもとで学んだパッケージデザイナー高橋敏さん、娘の飯田奈浦さんから木村勝の人物像、デザイン、そして彼の作品や資料の現状について伺った。

Masterpiece

主な作品

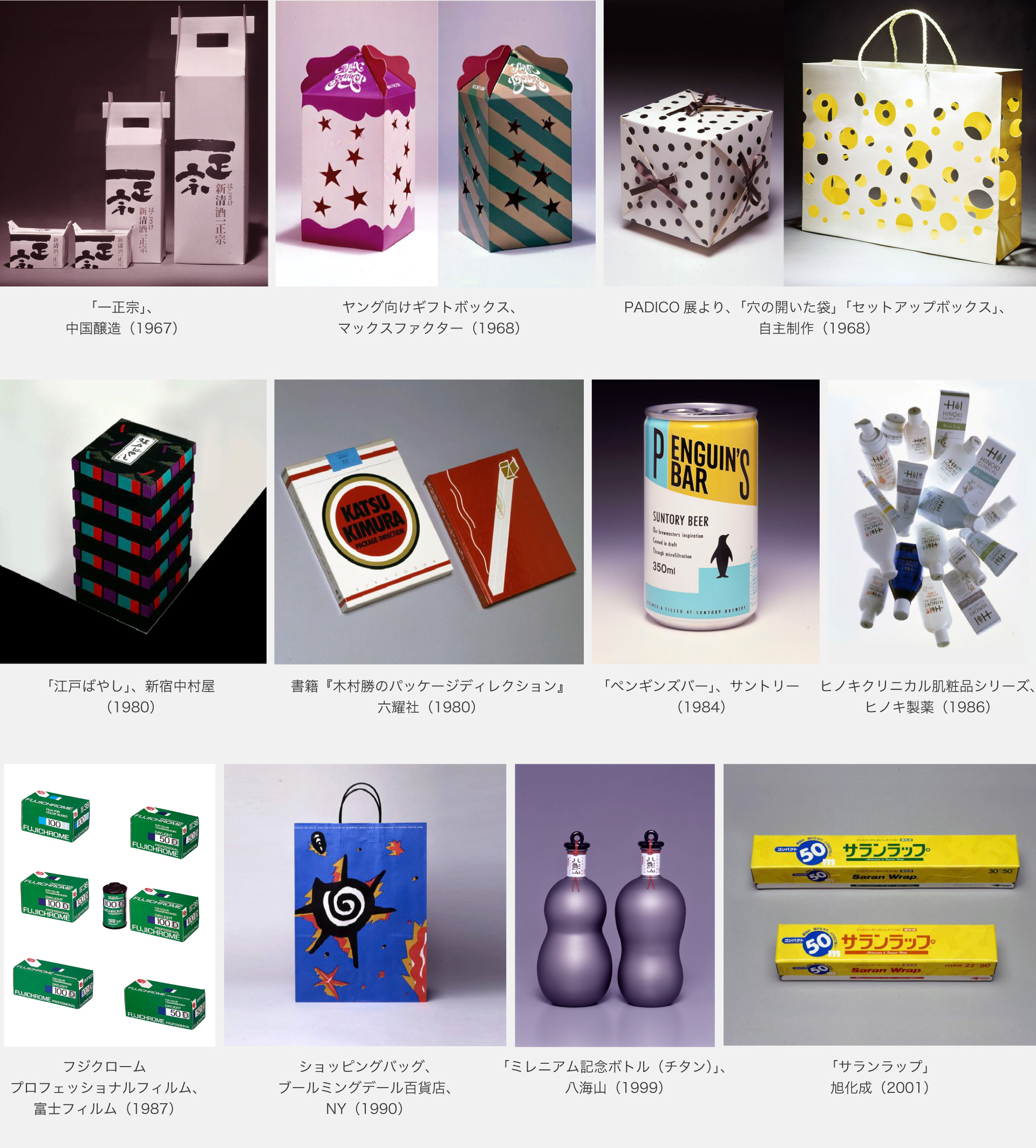

「オリーブ石鹸」、資生堂(1966)

「一正宗」、中国醸造 (1967)

ヤング向けギフトボックス、マックスファクター(1968)

PADICO展ポスター、「穴の開いた袋」「セットアップボックス」、自主制作(1968)

「光悦ごのみつや甘なっとう」、ロバ製菓(1973)

「BOX&COX」シリーズ「バナナ」「チーズ」「エッグ」、自主制作(1979)

「江戸ばやし」、新宿中村屋(1980)

米菓シリーズ「うにあられ」新宿中村屋(1981)

「ペンギンズバー」、サントリー(1984)

ヒノキクリニカル肌粧品シリーズ、ヒノキ製薬(1986)

フジクロームプロフェッショナルフィルム、富士フィルム(1987)

ショッピングバッグ、ブールミングデール百貨店、NY(1990)

スキードーム「ザウス」ロゴマークとCI、三井不動産(1993)

「ミレニアム記念ボトル(チタン)」、八海山(1999)

「サランラップ」旭化成(2001)

「八海山 宜有千萬」八海山(2008)

主な著書

『木村勝のパッケージディレクション』六耀社(1980)

『アール・デコのパッケージ』六耀社(1986)

『BOX-ER 木村勝のパッケージング』六耀社(1988)

『20世紀BOX Package Design History』六耀社(1998)

『木村勝の仕事と周辺―マッチ箱からスキー場まで』六耀社(1999)

ggg Books 79『木村勝』ギンザ・グラフィック・ギャラリー(2007)

Interview 1

インタビュー01:高橋 敏さん

インタビュー01:2023年9月7日 13:00~15:00

場所:IFF COMPANY INC.

取材先:高橋 敏さん

インタビュアー:久保田啓子、関 康子

ライティング:関 康子

木村さんは本当に「パッケージ」を愛していた。

そして、日本独特の「箱」の在り方を探求した。

パッケージデザインの地位を築く

ー 木村勝さんとの出会いは?

高橋 桑沢デザイン研究所で先生と学生として出会いました。木村さんは初めて桑沢の非常勤講師になったときで32歳くらい、僕は3年生で20歳、1967年でした。当時、木村さんはパッケージデザイナーとしてマックスファクターや中国醸造(現サクラオブルワリーアンドディスティラリー)などのクライアントを幾つも持っていて第一線で活躍されていた。それだけでなく、パッケージデザインのイメージを一新した自主企画の「PADICO」展の準備で多忙を極めていた時期でした。僕は1968年に卒業して、あるデザイン事務所に就職してMCAレコードやコロンビアレコードのジャケットを月に40枚くらいデザインしたのだけれど、3年くらいたった頃に嫌になってしまった。そんなときに木村さんのスタッフだった桑沢の同級生と、木村さんと僕と一緒に飲む機会があってその話をしたら、木村さんが「うちに来ないか?」と誘ってくれたのです。それから8年ほど木村さんのところでお世話になって30歳で独立し、1984年に(株)IFF COMPANY、98年に(株)イフグラフィックスを設立して今に至っています。独立してからも50年、木村さんが亡くなるまでお付き合いしていただきました。木村さんは僕にとって人生の師匠であり、親父であり、友だちであり、本当に大きな存在です。

ー 書籍『木村勝のパッケージディレクション』によると、木村さんが7歳のときに第二次世界大戦が終わり、その前後に立て続けに父母を亡くし、勝さんと進さん、兄弟二人で激動の少年期、青年期をすごしていらっしゃった。そんな状況からパッケージデザイナーとして成功するまでの経緯をご存じですか?

高橋 僕が木村さんに出会った頃はすでにデザイナーとして成功されていたので、そのあたりの経緯は詳しく知りません。多分事務所を共同運営されていた弟の進さんが詳しいと思います。ただ、いろいろなお話を聞いていました。戦後の混乱期にご飯を食べていくことが大変だったとか、デザインは秋月繁さんと同じ都立工芸高校、だけど昼間は働いていたので夜間部で勉強したこと。それから進駐軍を通して日本にアメリカ製品が怒涛のように入ってきて、その豊かな物質文明を象徴するきれいなパッケージに憧れたこと、特にたばこの「ラッキーストライク」のパッケージには目が釘付けになって、そのかっこよさ、ハイカラさにアメリカを感じて、それがパッケージデザイナーを志すきっかけになったことなど。僕だって、映画の中でジェームズ・ディーンが大きな流線型の冷蔵庫をガッと開けて1リットルの牛乳を兄弟でラッパ飲みするシーンを見て憧れたなあ。当時の日本は貧乏だったから1合の牛乳を兄弟で回し飲みしていたから。とにかくアメリカの豊かさ、ライフスタイルやデザインが若者を魅了していた。木村さんの世代はもっと切実に感じていたと思う。

今振り返ると、僕たちが出会った頃、木村さんは32,3歳だったと思いますが、スタッフも何人もいて、桑沢で教鞭を執り、自主展覧会の準備もして、印象的なのはフランスのシトロエンDSを乗り回してとにかくかっこうよかったこと。木村さんがデザインしたマックスファクターのパッケージと宇野亜喜良さんのポスターのデザインが大評判になっていて、油の乗り切った時代でした。10年ほどの期間で一気に登りつめたのだろうと思います。

ー お二人が出会った当時、パッケージデザインはどんな位置付けだったのですか?

高橋 1964年の東京オリンピックの影響もあって、グラフィックデザインへの社会的な認知度は明らかに高まっていました。ところがパッケージデザインに関しては「段ボールですか?」くらいにしか理解されていなかった。木村さんや秋月繁さん、広橋桂子さん、鹿目尚志さんのようなデザイナーが現れて、コマーシャルだけでなく作品としてのパッケージデザインを発表するようになって、その可能性や面白さが少しずつ認められるようになっていきました。そして木村さんがトップバッターとして開催した「PADICO」(Packaging Direction Companyの頭文字をとった)展は、パッケージのイメージをひっくり返すようなインパクトを与えたのです。

ー 1960年代はパッケージデザインへの認識がほとんどなかったとのことですが、そんな状況のなかで木村さんはどのように仕事を得ていたんでしょうか?

高橋 僕はよく知りませんが、小さな仕事を一つひとつ積み重ね、それらが評判となって、多くのクライアントを得て仕事の幅を広げていったのではないでしょうか。

ー 木村さんがグラフィックではなくパッケージデザインにこだわったのは、何か理由があると思いますか?

高橋 さっきも言ったけど、戦後の苦しい時期にアメリカの圧倒的な豊かさ、それを象徴する製品パッケージの数々、中でもラッキーストライクの箱から受けたインパクトが圧倒的だったこと。それから僕の想像ですが、木村さんは二次元(平面)ではなく三次元(立体)のデザインに取り組みたいと考えていたのだと思います。パッケージデザインは正面だけでなく、斜めや横からとか360度あらゆる視点からデザインしなければならない。立体物だからこそ穴をあけたり、透明にして中身を強調したりとデザインできる要素や可能性がとても多い。そんなところに惹かれたのではないかな。

ー 立体物ということから言えば、グラフィックというよりもプロダクトデザインに近いのかもしれませんね。

高橋 昔はコンストラクションデザイナーというパッケージの構造設計を専門に手がける人がいたくらいです。つまりポスターの延長線上のグラフィックデザインとは違って、用紙の厚さ、展開図の効率的なとり都合、組み立て時の作業量、箱の強度、耐火性、エンボスのような表面処理など、考えるべき要素が多くて奥深いのです。

ー 確かにそうですね。

高橋 パッケージの表面をエンボス(表面の凸凹)させたり、文字を浮き上がらせたいときには金型をつくるのだけれど、例えば、浮彫部分の角度もいろいろな制約があるのでコンマ1ミリの調整をしながら技術的な解決策を示すことも必要で、職人的な知識や技能も求められます。それから10万個に対応する金型にするのか、5万個でいいのか製造費が違ってくるので、経営的な判断もパッケージデザイナーが関わっていました。

ー 最近は違っているのですか?

高橋 デザイン面でも、資金面でもリスクを抑えるというのが最近の傾向です。だから金型をつくらないで既存のパッケージや紙袋、ボトルや缶を使って、ラベルだけデザインすることが多くなっています。

木村勝のパッケージデザイン

ー パッケージデザイナーの秋月繁さんは「勝さんとハコ」というエッセイで、「趣味のパッケージデザイン=純粋のパッケージデザインを初めて発表したのは、1968年頃、銀座の山野楽器のギャラリーであった」とPADICO展について記しています。木村さんは「PADICO」展や「BOX & COX」展を通して純粋にパッケージの可能性を探求されていたました。PADICO展はどんな展覧会だったのですか?

高橋 木村さん自身が企画も資金も作品も全部準備をして、銀座のど真ん中、山野楽器ホールを借り切って開催したのです。木村さんは作品づくりのために1カ月くらいコマーシャルの仕事をストップして、進さんはじめスタッフ全員で取り組んでいたから、その間の収入も加算すると莫大な資金と時間、労力をかけて臨んでいました。学生だった僕も手伝いに行きました。

ー そこでどんな作品が生まれたのですか?

高橋 ハッとするようなアイデアが満載で、穴の開いた箱や紙袋、ビニール製のグニャグニャな形の箱、ペラペラな用紙をミシンで縫った箱、6つのエレメントをリボンでつなぐ箱などです。例えば箱に穴を開けるなんて非常識です。箱や袋の役割は中身を守ることだから、穴から中身がはみ出したりこぼれてしまう、また強度が弱まるから破れやすくもある。一方、奥行きを感じさせて中身への期待感が高まる効果もある。常識を覆すことで、箱や袋が違う意味を持つようになるわけです。

PADICO展ではユニークなパッケージ作品が展示された

ー 高橋さんはそのようなパッケージをどのように見ていたのですか?

高橋 僕はアーティストがデザインした箱ではなく、パッケージデザイナーが制作したアート的な箱がとても好きです。木村さんは展覧会という場面でアート的な作品をたくさん発表したけれど、それらは絵空事ではなくギリギリのところでパッケージとして成り立っていた。そうした立ち位置で勝負しているところに、木村さんのパッケージデザイナーとしての自負を感じたのです。PADICO展は大評判をとり、横尾忠則さんも見に来ていました。学生だった僕にとっても大きな刺激になった。もしこの展覧会と出会っていなければ、僕はパッケージデザイナーになっていなかったし、今のような人生を歩んでいなかったと思います。

ー 木村さんはPADICO展で独自開発した「オークレイ」という紙粘土を使った作品を発表し、翌年にはオークレイの製品化を実現するためにパジコという会社を設立していますね。

高橋 そうです。木村さんはいろんなアプローチからパッケージデザインというジャンルを飛躍させたかったのでしょう。パジコは弟の進さんと共同設立した会社で、オークレイ以外に工作用の石膏粘土のヒット商品を生んで、最近では人形制作や工作、手芸まで多様な素材を扱うグローバル企業に成長しています。

ー 後に「ゾナルト(ZONART)」というギフト用のパッケージや梱包材を企画・製造、販売する会社も立ち上げていますね?

高橋 そう。ゾナルト・アンド・カンパニーという会社で、東亜紙巧業が出資して木村さんがスーパーバイザーとして企画、デザインした製品を製造販売していました。僕も企画やデザインに参加しました。一時期は青山の商業ビル「ベルコモンズ」(黒川紀章設計、2015年解体)にショップがあって、贈答用のオリジナルのパッケージや包装紙、紙袋といった梱包材、カレンダーなどの紙製品も扱っていました。それらの中にはPADICO展やBOX&COX展で発表した箱をリバイバルしたものも含まれていて、木村さんのデザインの幅広さを感じさせてくれましたね。

ZONARTでは、ユニークで美しい子ども用パズルやゲームなども提案された。

ー デザイナーだけでなく企業家の一面もお持ちだったのですか。

高橋 事業面は進さんに負うところが大きかったですが、木村さんは今の人とはスケールが違っていてデザイナーという枠には納まっていなかった。昔はグラフィックだったら亀倉雄策さんや田中一光さんとか、コピーライターだったら糸井重里さんとか、いわゆる大物デザイナーがいましたよね。パッケージデザイン界でも木村さんや秋月繁さんのようなビッグな人はいなくなりました。

ー それはどうしてでしょうか?

高橋 新しいものを生み出すためにはハングリー精神とある種のコンプレックスが必要だと思う。木村さんや僕らの時代は戦後の貧しさや混乱を体験しているし、圧倒的なアメリカに対するコンプレックスや憧れがあって、それがエネルギーの源泉でした。今のような豊かな世の中からは新しいものは生れずらいのかもしれない。

ー 高橋さんは木村さんの事務所でどんなお仕事をしていたのですか?

高橋 僕はアシスタントでした。木村さんのアイデアやスケッチを実際のデザインに落とし込むという仕事です。僕が入所する前はコンストラクションやフィニッシュデザイン専門のスタッフがいて、仕事は完全に分業化されていたようです。拡大機もなくデザインの縮小拡大は全部手作業だったこともあり、スタッフも10人くらいいた。

僕が事務所に入ったときは、スタッフ数は減っていて木村さんと僕の二人だけのときもあった。時間があるときにはいろんなデザインを考えて営業したり、アート作品をつくってホテルに提案したりと、僕にとってはとても有意義な経験でした。こんな一種の遊びのような活動からZONARTが始まったのではないかな。

ー 木村さんのデザインについてどう感じていましたか?

高橋 僕がいた頃はすでにマックスファクターなどの仕事は終わっていて、新宿中村屋、リプトン、ヒノキ新薬、パジコやZONARTの仕事が主流でした。そんななかで、シリーズでデザインした中村屋のおせんべいの袋のような和物のデザインは大らかな独特の「間」があって、僕はそのテイストが好きでした。

ー 特に印象に残っている仕事はありますか?

高橋 今はもうないけど、ロバ製菓という「銘菓ぽんぽこ」という菓子で知られた会社の新製品のパッケージデザインを頼まれたことがありました。それは表面に艶のある甘納豆で、他社(花園万頭)が「ぬれ甘なつと」という商品をすでに販売していた。木村さんは二つの商品を差別化させるために、京都の骨董屋で見つけた本阿弥光悦の古書などを基にして、自ら筆で文字を起こしてパッケージをデザインしたのです。商品名はそれにちなんで「光悦ごのみつや甘なっとう」。つまりパッケージだけでなく、京都・光悦という物語というかブランドイメージまでデザインしたのです。それから新宿中村屋の「江戸ばやし」という和菓子では、黒いパッケージは売れないというジンクスに挑戦して、黒地に赤や緑の柄を配した地味派手な箱をデザインして売り上げを伸ばした。

最近はリスクや冒険を避けて無難にすませようという空気があるけど、木村さんは違っていましたね。クライアントの言い分を聞いたうえで自分のイメージを表現していた。相手の話を徹底的に聞き、討論し、対等な立場で仕事をしていた。そのためにはトップか決定権のある人と直接コミュニケーションすることが重要だと言っていました。

ー 高橋さんのおっしゃる通りと思うのですが、時代やクライアントが変化してしまった今、木村さんのように仕事をすることは難しいのではないでしょうか?

高橋 確かに、昔はクライアント側もコンセプトに対するデザイン幅の凸凹を面白がってくれる度量がありました。現在は何をするにも出っ張ってもダメ、引っ込んでもダメ、その中間が求められる。デザイナーの力量より市場調査が優先されてしまう。例えばクライアントが菓子屋の場合、創業者だったら「うちの商品はどこにも負けない」という自信と確信があるから、パッケージは多少遊んでほしいという感じだった。ところが二代目は商品数を増やして販売網の拡大を志向するようになるから、パッケージは誰からも好感を持たれるデザインを求める。さらに三代目は市場調査のデータを尊重するようになって無難なデザインを採用しがちになる。だから木村さんのユニークなパッケージは、創業者やトップとの直接対話から生まれたものが多いと思う。

ー 仲條正義さんがggg Booksの木村さんの本の帯で「木村勝は、この過酷な業界の一線にあって、絶えず礼儀正しく自分の一部をまっとうしたサムライである」とメッセージを寄せていますが、木村さんはどのようなお人柄だったんですか?

gggで開催された展覧会では、作品がグラフィカルに展示された。

高橋 あるエッセイに書いたんだけど、PADICO展で木村さんのところに手伝いに行って一番驚いたことは、「会社の空気」。当時事務所は超多忙だったけれど、昼休みにキャッチボールしたり、駅前でパチンコしたりと信じられないくらいの余裕があった。木村さん独特の「間」と「乗り」があって、気持ちにゆとりがあった。だから木村さんとの思い出というと一緒に飲んだり、旅行したり、遊んだことのほうが圧倒的に懐かしい。

ー 松永真さんも違う表現ですが『木村勝のパッケージング』(六耀社)で「正当性に裏付けされた地道は環境作りの精神と、すぐにその環境から脱皮を計ろうとする精神、この一見矛盾する二律背反の往復運動こそ共感(パワー)の源泉であると思う。このようなことを苦渋を見せずに日常的に面白がれたり、楽しめる人たちがきっと“デザインが大好き”といえる数少ない人たちなのだろう。木村勝という人はまさにその一人なのである」と記しています。

高橋 木村さんは本当にパッケージを愛していました。それも日本独特の「箱」の在り方を大切にしていました。『日本のパッケージデザイン―ヨーロッパとの対比』(六耀社刊)の中でこのように記しています。「もともと運ぶためと保護するための機能を原点として永い人類の歴史と共に生きてきたパッケージが、その機能に追加して“心の表出”という表情と、“商品の伝達”という雄弁さをもって、人と人、食卓と店頭、家と都市、又はヨーロッパと日本という外界の交流の役割を担って、小さなスペースの中にささやかな文化を創り出してきた」。それから『木村勝のパッケージング』(六耀社刊)では「機能を超えた意義の部分でどれだけクリエイティブな表現ができるか、中略 帰すれば機能だけに終わらないパッケージデザインの存在」の創造について記されています。木村さんは「箱=パッケージ」に日本独自の文化や習慣までを想い巡らし、デザインされていた。

ー 最後に、そのような木村さんの作品や資料の現状についてご存じですか?

高橋 僕自身は「木の箱」など木村作品を幾つかと作品や展覧会の写真は持っています。それから木村さんがアール・デコのボトルやパッケージを収集していたことに刺激されて、僕もそれらを集めるようになりました。その他の木村さんの作品の大半は娘の奈浦さんと弟の進さんが保管していると思いますが、それらが整理され、データ化されているかは知りません。パッケージ類は嵩があるので保管するのは大変でしょう。

IFF COMPANYには、木村の影響で集めだした香水瓶のコレクション、ZONARTで商品化された紙製の屑箱などがある。

久保田 木村さんは趣味が豊富な方でしたね。展覧会も定期的に開催されていたし、書籍も多く出版されています。木村さんには『アール・デコのパッケージ』という本の監修と執筆をお願いしたことがあります。一方、高橋さんもご自身のラボをつくって、オリジナルの雑貨(ZAKKA)を制作して展覧会を開かれていますね。木村さんからの影響なのでしょうか?

高橋 本当に木村さんはスケールの大きな人で、人生の師でした。だから僕は独立してから今に至るまで、木村さんだったらどうするだろうか?と思います。

ー 本日はありがとうございました。

Interview 2

インタビュー02:飯田奈浦さん

インタビュー02:2023年10月27日 13:30~15:00

場所:飯田奈浦さん宅

取材先:飯田奈浦さん

インタビュアー:久保田啓子、関 康子

ライティング:関 康子

デザイン作品の保存は遺族だけでは限界がある

木村 勝の長女、奈浦さんは、現在、木村が最晩年をすごした武蔵野市の瀟洒なモダン住宅で暮らしている。この家には木村の作品や資料や愛用した家具が置かれ、木村の在りし日の風景を想像することができる。そんな空間で、木村勝の人物像、作品や資料の現状を伺った。

木村勝のデザイン資料

ー 今日は娘である奈浦さんの目から見た木村勝さん、そして木村さんの作品や資料の現状について伺いたく、よろしくお願いします。

奈浦 父は亡くなる3〜4年前から体力が衰えてきました。それにともない意欲も低下したのでしょう、2012年に西麻布の事務所や自宅を引き払って私たち家族の家に越してきました。隣には妹が住んでいて、姉妹で父の介護をしました。亡くなってからは妹と父の遺品や作品をコツコツ整理しています。

とはいえ、私たち家族はここで暮らしているのですべてを保管することはできず、父の事務所の閉鎖時からトランクルームを借りて保管してきましたが、残念ながらここ1年ほどで父のパッケージ作品の大半は処分しました。現存するものはZONARTのカード類や子ども向けのパズル製品、パッケージやグラフィック関係の資料をまとめたファイル、直筆の原稿、写真やアルバム、作品のポジ、著書や蔵書、展覧会ために制作したアート作品などです。それらを一室に収納していますが大変な状態です。

奈浦さんの自宅では、ZONARTで商品化されたカード類やカラフルな子ども向けパズル、パッケージや包装紙のグラフィックスのファイルなどが保管されている。

ー 作品や資料などのリスト化、あるいはデジタル化はいかがですか?

奈浦 引き取ってくれる寄贈先を探しているときに、残存している商品や作品のリストはつくりました。ですが、すでにカビなどで劣化している物が多く、その後も時間の経過とともに現物を保存しても意味がない状態となりました。そのため現存している物は最小限になり、リストも必要ない程度しかありません。ポジフィルムは事務所時代にリスト化されています。

ー 木村さんはコマーシャルな仕事だけでなく、PADICO展やBOX&COX展など、展覧会のためのアート作品も創作されています。それらも処分されたのでしょうか?

奈浦 PADICO展などの作品は父が存命していた時点ですでに残っていませんでした。晩年の展覧会での作品もパッケージは立体物なので場所をとるうえ、紙製でカビや痛みのため保管しておくことは困難でした。ポジがあればいいと判断したのですが、ポジ自体も劣化するのでどうにかしなければならないと考えています。

ー 先日、高橋 敏さんにお話をうかがったときに、高橋さんが多くの写真をデジタル化されていました。今回の写真は高橋さんからお借りします。

奈浦 それを聞いて安心しました。

ー 木村さんといえば、日本のパッケージデザインを確立された重鎮です。その作品の美術館や大学への寄贈は難しかったのですか?

奈浦 はい。実際に久保田啓子さんはじめいろいろな方々が数年にわたって寄贈先を探ってくださったのですが引き受けてくれるところがなく、結局自宅で保管するしかありませんでした。このようなデザイン作品の保存は遺族だけでは限界があり、いろいろな意味で負担が大きいですね。

ー 生前、木村さんご自身からこうしてほしいというご希望はなかったのですか?

奈浦 父は「生きている今」のこと以外に無頓着だったので、作品の保管に関して希望はありませんでした。事務所を閉じるときも物で溢れかえっていて、秘書やスタッフの方と一緒に整理するのが大変でした。

ー プロダクトやインテリアと比較して、グラフィックデザインは保存しやすいと思います。しかし立体物であるパッケージデザインは難しいのでしょうね。とはいえ、商品パッケージは、ある時代の物質文化や社会を表象するとても重要な「物証」です。何とか記録、保存してほしいものです。

娘が語る、父、デザイナー、木村 勝

ー 先日、リモートで木村勝さんの弟の進さんにお話を伺ったのですが、木村さんは幼少期と終戦が重なって大変なご苦労をされたそうですね。どのようにデザイナーになられたのかご存じですか?

奈浦 そのお話を聞かれるかと思って、父の手記「すべては、戦争から始まった……忘れてはならない話」を用意しました。副題に「望まなかった戦争を体験した“勝”から、忘れてはならない話を記しておく」とあります。詳しくはこれを参考にしていただければと思います。 これを読むと本当に大変な苦労したのだなあとわかります。

ー 手記には、木村さんのデザイナーへの道について記されていますね。普通の学生に4年遅れて都立工芸高校夜間部に入学するも、生活のために「栄文堂印刷所」にアルバイト入社して版下制作を並行して行う。そんなとき「デザイン学生募集、日本広告美術学校」のポスターを見つけて、バウハウスに学んだ校長の山脇 巌に入学を直談判して断られる。けれど何度も通っているうちに夫人の山脇道子さんと懇意になって、彼女の口添えで何とか入学。昼は日本広告美術学校、夜は都立工芸高校、夜中に生活のための版下制作。そんな無理な生活がたたって結核に倒れて3年間の療養生活を経て社会復帰。そうしてパッケージデザイナーとして活動をはじめ、何度かチャレンジして1960年にようやく日宣美に入選して、デザイナーとしての道が開かれた、とあります。奈浦さんはデザイナーとしての木村 勝をどのように見ておられますか?

奈浦 1974年に私たち家族は藤沢の片瀬山に引っ越し、父は都心の事務所近くに部屋を借りていて週末しか家に帰ってこなかったので、当時の父の具体的な仕事ぶりや日常はよくわかりません。

ただ私にとって父は、24時間、365日、デザインのことしか考えていない、そんな人でした。たまに帰宅してもデザインと仕事のことばかり嬉しそうに夢中で話していましたね。印象的な出来事としては、まだ私が小学生のときに、父が夜な夜な台所で何かを鍋でグツグツ煮ていた記憶があります。そして、「このグツグツ煮ている物は紙粘土なんだ」と嬉々として語っていました。

ー それは、PADICO展のために開発された「オークレイ」という新素材ですね。進さんからオークレイを使ったパッケージが大評判となったと伺いました。そもそも木村さんはなぜPADICO展を企画したのでしょうか?

奈浦 父の手記によると「パッケージの仕事を始めて10年も経って、アメリカのデザインの影響から脱却して、新しい日本のパッケージデザインの在り方を探りたいと考えていた」とありますね。オークレイという素材については、「以前にオランダに行った時の帰りにスキポール空港で買ったお土産のブランディ瓶の再生パルプのカバーで、機内で眺めているうちに、その質感が良くて、帰って早速造ってみた。トイレットペーパーに『みやこ染料』で、いろいろな色彩に染めて、『やまと糊』で練って造った色つきのボトル形や円筒形など……」と記しています。実際にオークレイを使ったパッケージは評判になって百貨店からも商品化の話をいただいたと聞いています。その注文に対応するために、当時のスタッフのご実家だった三浦半島の食品生産工場の空きスペースを借りたように記憶しています。その後、オークレイに続いて発売した「フォルモ」という白い粘土が大成功して、現在のパジコ社につながっています。

ー PADICO展は木村さんにとって大切なエポックだったのですね。

奈浦 そうですね。同じ頃だったと思いますが、父は祐天寺の3階建てのモダンなテラスハウスを事務所にしていました。隣が寺山修司さんの仕事場でとても感じのいい空間でした。父にとっても充実した時期だったのだと思います。それから1985年、サントリーの「ペンギンズバー」で日本パッケージデザイン大賞特別賞を受賞してからも仕事はとても順調で、その後事務所を原宿の広いスペースに移しました。バブル期ということもあってか、連日多くの人が集まってきて「毎日がパーティ」のような華やかさでした。

久保田 木村さんはスケールの大きな人で交友も幅広く、いつもたくさんの人に囲まれてその中心にいらっしゃいましたね。仕事以外にも趣味が豊富でいらした。

奈浦 本当にそうでした。父は多彩で、楽しい人でした。母が亡くなって西麻布で一人暮らしをしていた頃にはコンビニの材料でチャチャッと料理をしていて、長友啓典さん主宰の『クリネタ』という同人誌で発表していました。「コンビニ料理」という連載で、3年ほど続いたと思います。

久保田 私もその記事を参考に幾つか料理を試しました。

ー 書籍『木村勝の仕事と周辺 マッチ箱からスキー場まで』を拝見すると、デザイナーだけでなく、コピーライター、アーティスト、エディターと幅広い人脈を築いていらっしゃった。

奈浦 コピーライター、クリエイティブディレクターの眞木 準(1948-2009)さんも父にとって大切な友人の一人だったと思います。眞木さんは博報堂から独立されて、父以外にも戸田正寿さんや仲條正義さんとすばらしい仕事を幾つも手がけておられたけど、60歳で急逝されました。父は眞木さんととても親しかったので落ち込んでしまい、仕事にも少なからず影響したのではないかと思います。

ー 1993年にオープンした三井不動産の「ららぽーと スキードーム SSAWS」(以下ザウス:屋内の人工雪による巨大スキーゲレンデ施設、2004年解体)は、その存在自体が大きな話題になりました。このプロジェクトも眞木さんからの依頼で、木村さんはCIを含むブランドデザインを手がけられた。手記によると「1年半の間にピクトグラム70点、ウェアからスキー板、ショップの商品、勿論パッケージなど数百点を創ることができました」とあります。

奈浦 父にとって、スケールの大きな重要な仕事だったと思います。

ー 最後に、奈浦さんが生きていくうえで、デザイナーであるお父様から影響を受けましたか? それは何ですか?

奈浦 考えてみれば、子どもの頃から家中に木村勝のデザインがありました。日常の風景に「デザイン」が当たり前にある環境で育ったので、父による「視覚的影響」は大きいと感じています。それは娘たちだけでなく孫の代まで引き継がれているのです。私の子どもたちは幼少期から「これってデザインだよね?」とよく言っていて、その「デザイン」は名詞ではなく形容詞的に使っていました。子どもたちは自然に「デザインなもの」と「そうでないもの」を見極めていて、それは明らかに祖父である父の影響でした。食器から洗剤のパッケージまでデザインが行き渡る暮らしのなかで、デザインの感性が育まれたのです。

私たち家族にとって、木村勝という「人」は自由奔放で、楽しくて、面白かったけど、「父」としては、デザインだけで、自分勝手で、問題ありでした(笑)。妹はイラストレイターに、私の長女はテキスタイルデザイナーになりましたが、私はデザインの道を選びませんでした。でも、今、少し後悔しています。

ー 素敵なお話をありがとうございました。