日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

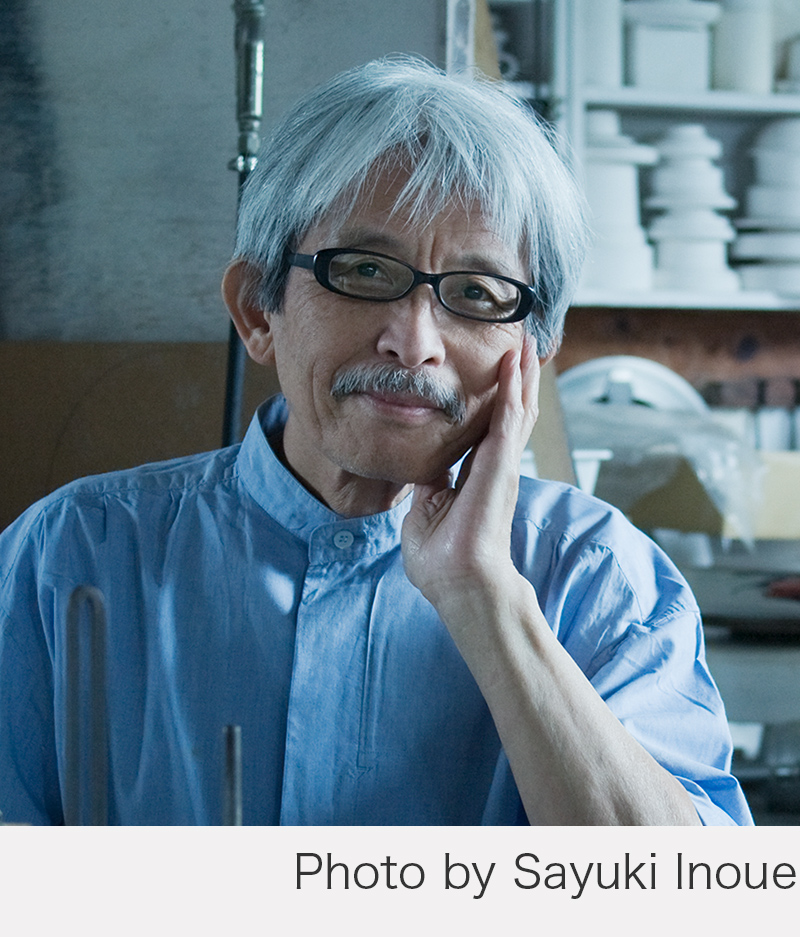

小松 誠

プロダクトデザイナー

インタビュー:2023年11月2日 14:00〜16:00

取材場所:小松工房

取材先:小松 誠さん

インタビュアー:浦川愛亜

ライティング:浦川愛亜

PROFILE

プロフィール

小松 誠 こまつ まこと

プロダクトデザイナー

1943年 東京生まれ

1965年 武蔵野美術短期大学工芸デザイン学科卒業

1965〜69年 武蔵野美術大学工芸デザイン科研究室勤務

1967年 日本クラフトデザイン協会 クラフト展グランプリ受賞

1970〜73年 スティッグ・リンドベリのアシスタントとして、スウェーデンのグスタフスベリ製陶所デザイン室勤務

1973年 帰国後、小松工房を設立

1975年 デザイングループ「FAMプロダクト」結成

1980年 国井喜太郎産業工芸賞受賞

1986年 第1回国際陶磁器展美濃’86デザイン部門グランプリ受賞

第30回陶磁器デザインコンペティショングランプリ受賞

1999〜2013年 武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科教授

作品が所蔵されている美術館・大学等

ニューヨーク近代美術館(MoMA、アメリカ)、コーニング ガラス美術館(アメリカ)、モントリオール美術館(カナダ)、カナダ歴史博物館(カナダ)、ヴィクトリア&アルバート博物館(イギリス)、ハンブルク美術工芸博物館(ドイツ)、ファエンツァ国際陶芸美術館(イタリア)、ローザンヌ州立美術館(スイス)、国際コーヒーカップ美術館(フィンランド)、中国国立美術館(中国)、上海工芸美術博物館(中国)、世界陶磁器エキスポ財団(韓国)、東京国立近代美術館、茨城県陶芸美術館、岐阜県現代陶芸美術館、中国美術学院(中国)、江南大学校(韓国)、J.E.P美術大学(チェコ)、愛知県立芸術大学、武蔵野美術大学、滋賀県立陶芸美術館、石川県立九谷焼技術研修所、等

Description

概要

小松誠は、クラフトデザインの分野で活動するプロダクトデザイナーである。生活のなかで使うものを主題に、陶磁、ガラス、石、アルミニウムなどの素材を駆使した作品を手がける。大ヒット作品を数々生み出し、各地の美術館や大学にも多数コレクションされている。

小松は高校生のときに、百貨店の北欧デザインコーナーに並ぶ器に触発され、大学に入学して工芸デザイン科で陶磁を学んだ。その50年代に日本のデザイン界は黎明期を迎え、大きなうねりが起こっていた。プロダクトの分野では、民藝や工芸とも異なる新しいものづくりの考え方が根ざす、クラフトが生まれた。素材に向き合い、手仕事の魅力を再発掘しながら反復生産ができる、生活を豊かにする日常で使うためのデザインである。1956年には日本デザイナークラフトマン協会(1976年に日本クラフトデザイン協会に改称、2021年に解散)が設立され、百貨店内にクラフトコーナーが設置された。

小松は、そのクラフトデザインの道を進んだ。大学卒業後、スウェーデンのスティッグ・リンドベリのもとで研鑽を積み、帰国後、1973年に自身の工房を構えると、あふれる個性と才能を発揮して多彩な作品を創造していった。小松の名がもっとも広く知れ渡るきっかけとなったのは、「クリンクルシリーズ」だ。作品の型をつくるための材料の石膏についた模様に着目し、しわをモチーフにした器である。雑誌に掲載されたのを機に爆発的にヒットし、1975年の発売以来、ロングライフ商品となっている。ニューヨーク近代美術館(MoMA)やヴィクトリア&アルバート博物館などのパーマネントコレクションにも選定された。

80歳を迎えた現在も活動を続け、今年は創業50周年を迎えたセラミック・ジャパンから2つの新作を発表した。ひとつは、「TORI」と「YAGI」という名の2種類の土瓶と湯呑み。古くから動物の形をした器がつくられてきた歴史を受け継ぎ、それぞれ土瓶の注ぎ口をユーモラスで愛らしい鳥と山羊の顔をデザインした。もうひとつは、一本のチューブがくるりと回転して結ばれているように見える、白磁の一輪挿しの花器。作品名は「MUSUBU」で、「縁を結ぶ」「実を結ぶ」のように縁起のいい言葉を想起させる。それらは今年6月の東京ビッグサイトで開催された国際見本市インテリア ライフスタイル2023に出品され、多くの作品が並ぶ中でひときわ存在感を放っていた。

国内外で多くの人に愛用され、評価され、惹きつけてやまない魅力がある。そんな作品が生み出される工房を訪ねて、リンドベリに対する思いや代表作が生まれた背景、アーカイブに対する考えなどについて話を伺った。

Masterpiece

代表作

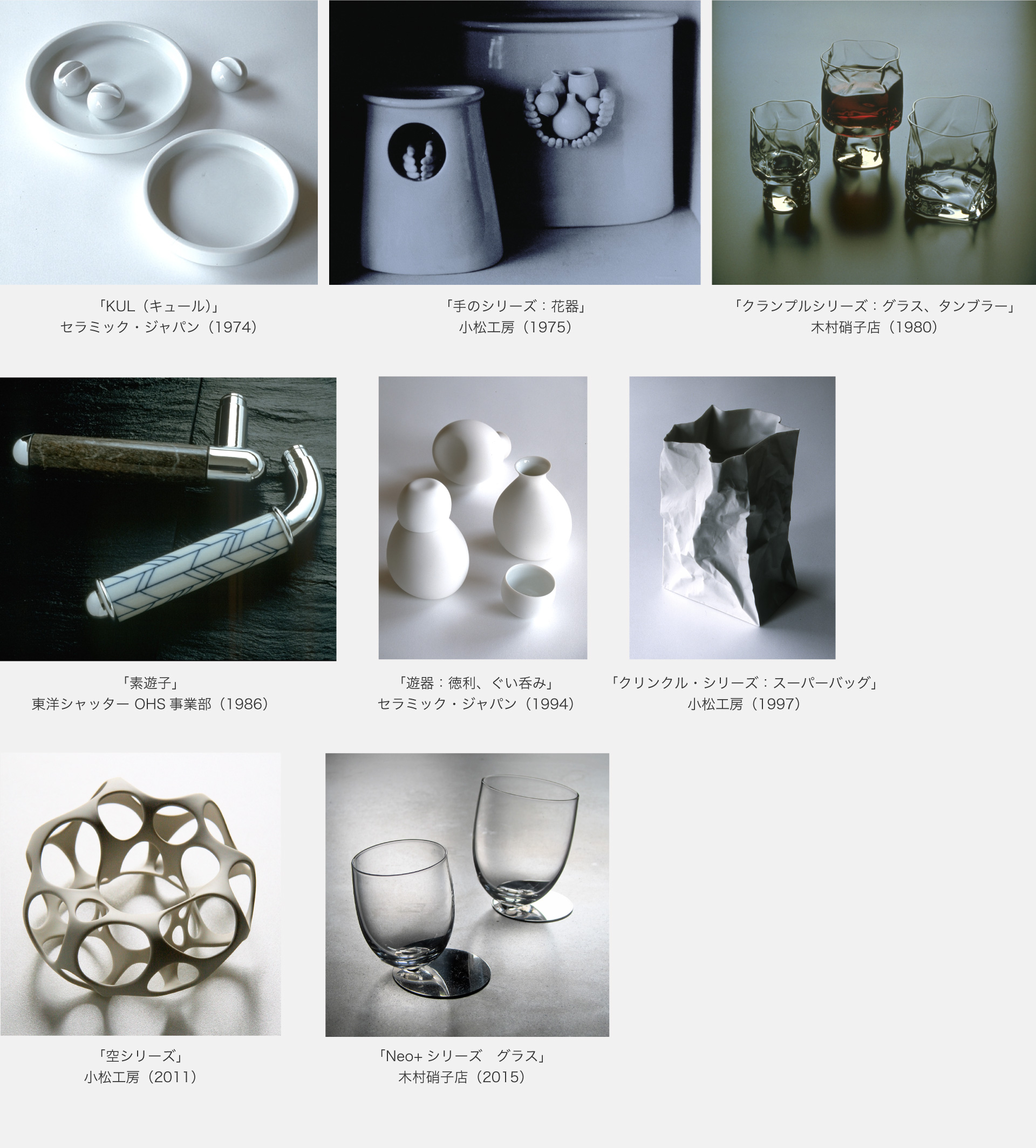

花器(1964)、照明具(1964)、キャンドルスタンド(1964)、陶オブジェ(1967)、茶器(1969)、灰皿「KUL(キュール)」セラミック・ジャパン(1974)、「練り込みグラス」(1975)、「手のシリーズ:マグカップ、花器」(1975)、「クリンクルシリーズ:タンブラー、スーパーバッグ、グラス、プレート、時計、コーヒーカップ、オブジェ、ランプ、皿、花器、エベレスト、ミニエベレストなど」セラミック・ジャパン、小松工房(1975〜)、「壁面タイル」(1975)、「SQ調味料セット」セラミック・ジャパン(1976)、「洗面用具」(1977)、「フォトフレーム」セラミック・ジャパン(1978)、「クランプルシリーズ:ポーセ、パッペル、タンブラー、ワイングラス、皿など」木村硝子店(1979〜)、「調味料注器」(1980)、「石盃」(1981)、「石燭台」(1981)、「卵」(1982)、「平皿」(1983)、「土鍋」(1984)、「MAARUデカンター、ブランデーグラス」木村硝子店(1984)、「インフィニティシリーズ:ボール、マグカップ、コーヒーカップ&ソーサーなど」セラミック・ジャパン(1984〜)、「石のカレンダー」(1985)、照明「みみずく」(1985)、「漆盃」(1985)、「POTS」セラミック・ジャパン(1986)、ドアハンドル「素遊子」東洋シャッター OHS事業部(1986)、「オーブンウエア」セラミック・ジャパン(1987)、「コーヒーカップ」(1987)「カップ キット」木村硝子店(1987)、「Q 花器」(1987)、「TANGO 花器」木村硝子店(1987)、「ARCH 花器」東洋シャッター OHS事業部(1987)、「コースター」竹中製作所(1989)、「クリンクルシリーズ スーパーバッグ(アルミニウム)」竹中製作所(1989)、ドアハンドル「SPIN(スピン)」東洋シャッター OHS事業部(1989)、「ホットクッカー」セラミック・ジャパン(1990)、「カトラリー」木村硝子店(1990)、「化石シリーズ:TSUNO、枯れ木 花咲かじじい」(1991)、「遊器:徳利、ぐい呑み、マグカップ、醤油差しなど」セラミック・ジャパン、小松工房(1993〜)、「茶ポット」セラミック・ジャパン(1994)、「スツール」(1994)、「ダリの象」(1995)、「葉皿」セラミック・ジャパン(1995)、「TETRA 花器」(1996)、「BALLOOON」木村硝子店(1997)、「頭蓋骨」(1998)、「CERATIUM 花器」(1999)、「紅茶器」(2000)、「ドキドキ時計」(2000)、「CWVG」(2002)、「空シリーズ:カップ、皿、鉢、醤油さしなど」(2002〜)、「舎利器」(2003)、「トライアングル」木村硝子店(2006)、「ドレッシングポット」木村硝子店(2006)、「茶器」(2007)、「マグリットへのオマージュ」(2008)、「ROOTS 花器」(2008)、「トーキングカップ」セラミック・ジャパン(2008)、「壁の花器」(2009)、「枝の箸置」(2010)、「漆器」浄法寺漆器(2011)、「花器」(2012)、「プラスマイナスの装飾」(2015)、「Neo+シリーズ:グラス、ぐい呑み、花器」木村硝子店、小松工房(2015)

※記載以外、製造は小松工房

書籍

『小松誠デザイン+ユーモア』(東京国立近代美術館、2008)、『陶磁 : 発想と手法』(共著、武蔵野美術大学出版局、2009)、『小松の本―1943』(ADP、2012)

Interview

インタビュー

自分の本を後世に遺したいという強い気持ちがあり、

それが誰かの、何かの役に立つきっかけになればと願っています

高校生のときにデザインの世界と出会う

ー 私たちはデザイナーの方々のデザインやお仕事に対する考えなども後世に残したいという思いがあり、小松さんにもぜひその辺りのお話もお伺いできればと思っております。まずデザインに興味をもたれたきっかけからお聞きできればと思います。

小松 思い起こせば、最初のきっかけはおふくろがこんな道があるよと、そういう道を示してくれたようなところがあったかもしれません。3人兄弟の末っ子で、私だけが勉強が得意ではなく落ちこぼれだったので、どういう道に進ませればいいのか困っていたと思います。おふくろは絵を描いたり、ものをつくるのが好きな人で、しかもとても上手でした。そのDNAを受け継いだのか、私も子どもの頃から図画工作が好きでした。ですから、この子はきっとこういう道に進むのがいいんだろうなと思ったんでしょうね。そこでMおばさんという人に相談したらしいのです。Mおばさんは、1941年の日米開戦と同時に日本に帰国したカナダ生まれの日本人で、英語が得意な方でした。どういう知り合いなのか詳しくはわからないんですけれども、そういう出自なので、いじめられたんじゃないかなと思うんですね。戦中ですからね。それでおふくろがかばってあげたり、いろいろその人の面倒をみていたらしいんです。戦後、Mおばさんは産業工芸試験所の所員のアメリカ視察に通訳として同行して、そこでデザイナーの寺島祥吾郎さんと知り合い、私に寺島さんのデザイン事務所を紹介してくれたのです。

それは60年代初頭の、大学進学を考える高校3年の頃でした。そこで私は初めてデザインの世界に出会うわけです。寺島さんの事務所で海外のデザイン雑誌や、アメリカのデザイナー、レイモンド・ローウィの『口紅から機関車まで』の翻訳本を借りて、読ませてもらったりしました。

ー 寺島さんの事務所では、アルバイトをされたのですか。

小松 いえ、アルバイトではなくて、週に一回、遊びに来なさいと言われて、毎回、課題が出されて、翌週持って行くと講評してくださいました。課題で一番覚えているのは、石膏を削り出してスプーンをつくったことです。それを寺島さんからほめてもらったことが記憶に残っています。寺島さんから、世の中に存在するものすべてがデザインの対象だと教えていただきました。

ー 当時、西武池袋本店で見た北欧デザインの食器も、この道に興味を抱いたきっかけのひとつになったそうですね。

小松 高校生の頃、私は相当、ひねていましてね。学校を休んでは映画に行ったり、古道具屋さんで安い骨董品を買ったりしていました。そんなときに西武池袋本店にスカンジナビアデザインコーナーというのができたんです。北欧デザインが日本に紹介され始めた頃で、スウェーデン、フィンランド、デンマークの食器が並んでいました。けれども、当時まだ北欧デザインはあまり知られていなくて、お客さんも少なかったので、毎日のように行ってじっくり楽しみました。美術館と違って、売り場ですから手に取って見ることができたこともよかったと思います。その中で私が一番興味を抱いたのは、スティグ・リンドベリの食器で、そのときに初めてリンドベリという名前を知りました。日本の焼き物とも、骨董品とも全然違う。形がおもしろくて、ユーモアがあって、しかも日常生活で使えるという、とにかく魅力的でした。

当時は、戦後すぐの頃でイミテーションの時代だったんですよ。焼き物でも何でも海外のものを模倣してつくって、それが飛ぶように売れていきました。模倣しながら、いろいろ手を加えたりするから不思議なものになるんですよね。そういうものがたくさん市場にあふれていました。ですから、そういうなかにあって北欧のデザインの食器を見たときは感動しましたね。こういう世界があるんだと思ってね。そこから私は陶磁の世界にのめり込んでいったのです。

ー 高校卒業後は、武蔵野美術大学の短期大学工芸デザイン科に入って陶芸を専攻されたのですね。

小松 当時、デザインを志す人は皆、東京藝術大学を目指しました。でも、私は学校を休んで北欧デザインの食器を見に行ったりしていて、あまり勉強しなかったので受からなくて一浪して、うちはそれほど裕福ではなかったので、何浪もできないので、次の受験で私が唯一受けられるデザイン系の大学が武蔵美の短大だったのです。1962年に、その工芸デザイン科にすべり込みで入ることができました。入ってみたら、授業はもちろん、大学生活はとても楽しく、パラダイスでしたね。新設されたばかりの大学で、先生は皆、藝大卒で、当時人気だったイタリアや北欧に留学してデザインを学んだ若い人でした。学生は現役の若い人から藝大を4浪した人まで、さまざまいておもしろかったです。

ー フィンランドの陶磁器メーカー、アラビアで制作に従事した加藤達美先生も教えられていたそうですね。

小松 加藤先生は、1956年にデンマーク国立美術工芸学校に留学されて、1958年にフィンランドのカイ・フランクに招かれて1年間アラビアで制作に従事されました。現地で個展も開催して、大評判になったという話を聞いています。その先生の父親は、加藤土師萌(はじめ)さんという人間国宝の陶芸家です。私は2年目に陶磁コースに進んで、最初に卵形の花器をつくったのですが、それを加藤先生が気に入って釉薬をかけ与えてくださり、完成させることができました。自分でもうまくできたと思い、今も大切に保管しています。

スウェーデンのスティグ・リンドベリのもとで学ぶ

ー 短大を卒業後、スウェーデンに行かれることになったきっかけは何だったのですか。

小松 短大を卒業後、1965年から私は研究室に残って助手をしながら、創作活動に打ち込んでいたんですけれども、学生運動がだんだん激しくなって学校封鎖があちこちで起こり、武蔵美もその渦中にあったので、私は研究室の助手を辞めざるを得なくなってしまいました。辞めたあと、高校生のときにリンドベリの食器を見て感動したことを思い出して、リンドベリのもとで働きたいという思いが湧き上がってきました。ポートフォリオをつくって、Mおばさんに手紙を書いてもらって何度かやり取りをしたところ、助手として雇うという返事をいただきました。そして、1970年に私はリンドベリのアシスタントとして、ストックホルム近郊にあるグスタフスベリ製陶所に入所することになりました。

ー 60年代から70年代にかけて、日本のデザイン界では北欧やイタリアに行く人が多かった時代ですよね。

小松 当時、北欧デザインだけでなく、カラフルで、造形的にも自由なイタリアのモダンデザインも人気でしたね。私の周りでも、北欧に行く人とイタリアに行く人で分かれました。その頃、『青年は荒野をめざす』(五木寛之著、文藝春秋、1967)の本も流行っていたんですよ。ジャズ・ミュージシャンを目指す20歳の男が日本から欧州に渡って旅する話なんですけれど、それに影響を受けてシベリア鉄道で欧州を目指す若者がたくさんいました。私はロシアのナホトカからハバロフスクまで鉄道で行って、それから飛行機で欧州に飛んで、また鉄道に乗ってスウェーデンまで行きました。飛行機といっても、プロペラ機の独特な旅客機で振動もすごかったですけれどね。そのルートが実は一番安かったんですよ。シベリア鉄道だけで欧州に行くのは、チケット代や飲食代がかさんで意外と高くつくんです。

ー リンドベリさんのもとでお仕事をされて、どういう方でしたか、厳しい方でしたか。

小松 いえ、厳しくなかったです。怒られたこともありません。とにかく多才な人で、いろいろなことに好奇心をもって取り組んで、じっとしていないタイプでした。器用な方なのだと思います。仕事では、ここをこうしろ、ああしろと細かいことは言わず、ただひと言だけ、「誰もつくらないようなものをつくらないといけない」と。オリジナリティが大事で、誰かの作品に似ていてはいけないということを強く言われました。つくったものが誰かの何かに似ていると感じたら、「あれにちょっと似ているね」と講評してくださいました。

ー グスタフスベリ製陶所では、技術面において日本と異なるところはありましたか。

小松 日本とあまり変わらないと思うのですが、日本の焼き物の世界では、こうしてはいけないというタブーやルールがいろいろあるんですね。例えば、場所によるのですが、粘土に刃物を入れてはいけない、木を削ってつくったような柔らかい素材の道具で扱わないといけない、とかね。グスタフスベリではそういうタブーやルールはいっさいなくて、おもしろいものができるなら何をやってもいいという大らかな空気がありました。そういうところは違うなと感じましたね。

それから日本は土の国だと改めて思ったのですが、美濃焼や益子焼、砥部焼というように、それぞれ産地特有の土があって、それを使って焼き物をつくりますよね。スウェーデンにはそういう産地の土というものはなくて、外国産のいろいろな粘土を買って混ぜて使うんです。また、スウェーデンには陶器メーカーがたくさんあって、一番大きいところはグスタフスベリですが、ほかにもロールストランドやホガネスなど、歴史の古いところも多いですね。ガラスメーカーも多くて、コスタ・ボダ、オレフォス、スクルーフ、レイミューラといったメーカーがあります。

ー グスタフスベリ製陶所には3年間従事された後、帰国されますが、その理由は何だったのですか。

小松 行く前は、ちゃんと仕事ができるようになったら、ずっといてもいいかなと思っていたんですけれど、言葉の壁が高かった。私は英語もできないのですが、スウェーデン語はさらに難しかった。北欧は賃金が高いので、いろいろな国から出稼ぎに来るんですよ。フィンランド、イタリア、ルーマニア、ロシア圏の人など、私が在籍していた頃は、グスタフベリ製陶所の工場に22カ国の国籍の人が働いていました。仕事が終わったあと、社内にスウェーデン語の教室が開かれて、そこで皆と一緒に学んで、私も何とか日常会話はできるようになりましたが、それ以上は発達しませんでした。スウェーデン語というのは、あいうえおのほかにも、「あ」と「え」の間と、「あ」と「お」の間の母音があるんです。その発音も聞き取りもうまくできませんでした。言語ができるというのは、ある種、才能だと思います。

ー その当時、ほかに日本人で働いていた方はいましたか。

小松 グスタフスベリの中には、デザイナーが何人もアトリエを構えていて、その中に日本でも人気のデザイナーのリサ・ラーソンもいて、彼女のもとで日本人の女性が働いていたそうです。私が行く前のことで、お会いしなかったのですが。

大ヒット商品になった、代表作について

ー 帰国されて工房を開設されたのは、1973年ということですが、小松さん自身が設計されたそうですね。

小松 設計をしたというほどでもないんですけれど、妻の実家が製麺所で、その隣につくらせてもらったんです。方眼用紙に簡単な平面図を描いて、知り合いの設計士さんにお願いしてつくっていただきました。シンプルな建物です。

スウェーデンにいるときに考えて日本に帰ったらつくろうと思って、最初にその工房で制作したのが磁器の「手のシリーズ」です。幸運なことに、松屋銀座のクラフトギャラリーでその作品を発表する個展ができたんです。展覧会は好評を博して、売れ行きもよかったです。それをしばらくつくっている頃に、工業デザイナーの秋岡芳夫さんが有志と「グループモノ・モノ」を結成して、70年代から80年代にかけて「消費者をやめて愛用者になろう!」と、つくり手と使い手の本来の関係性を取り戻すために日本各地でデザイン運動をしていました。秋岡さんたちの運動は、とても刺激的で影響を受けました。私も武蔵美を卒業した親しい仲間と一緒に、「FAM(ファム)プロダクト」というデザイングループを結成したんです。ガラス作家の野沢秀敏さん、テキスタイルデザイナーの中川千早さん、その旦那さんで映像作家の中川邦彦さんの4人で何かおもしろいことをやろうと集まって、千駄ヶ谷のアパートを借りて活動を始めました。デザインを考えて制作して流通まで、すべて自分たちで行いました。

ー 多彩な分野の方々が集まったグループなのですね。

小松 そうですね。中川邦彦さんは、その後、東京造形大学の教授に就任されました。このグループを結成してから最初に私がデザインしたのは、「KUL(キュール)」という灰皿でした。当時、小説家や画家など、いい仕事をする人は皆、いつもタバコをくゆらせていたんですね。タバコを吸っていないと、いいアイデアが生まれないんじゃないか、なんて思ってね。私もヘビースモーカーでした。そこでまずは自分のために灰皿をデザインしようと考えたのです。一般的な灰皿は、タバコを一時置くために縁に窪みをつけますが、私は個々人専用のタバコを置ける台のようなものをつくろうと考えて、窪みをつけた小さな丸い玉を陶磁でつくりました。持ち運びができて、手持ちの器に置けば、それが灰皿になるというものです。われながら、この発想はおもしろいと思ってね。けれども、食器を灰皿として使うのは嫌に思う人もいるかなと思って、受け皿もつくって、2つの玉とセットで販売することにしました。人数が多ければ、玉を増やせばいいし、陶磁は熱を吸い取るので、タバコが短くなって玉に当たると自然と火が消えます。受け皿と2つの玉のセットで2000円くらいだったと思いますが、よく売れました。

ー 今、若いデザイナーのなかで自分から売り込みに行ったり、営業活動をすることに苦手意識をもっている人も少なくないのですが、小松さんは当時、営業に行かれたりしましたか。

小松 もちろんです。センスのいい、おしゃれなお店にターゲットを絞って、作品を持って自分で売り込みに行きました。最初に取り扱ってくれたのが、東京の表参道駅のすぐ近くにあった「ハート・アート」というお店で、ここはテキスタイルデザイナーの粟辻博さんがデザインを手がけていたフジエテキスタイルが運営していました。フジエテキスタイルも、そのショップも当時とても人気でした。そのお店にはユニークな店長さんがいて、自分の気に入ったデザインのものを選んで扱っていて、私の灰皿も置いてくれて、よく売ってくれました。それは今から40年くらい前のことですが、当時は今のように宅配便などないので、注文が入ったら自分で作品を持って、電車に乗ってお店まで届けるんですよ。1、2個ではなく、10個とか20個持って行かなくてはいけないので、重くて大変でした。でも、こういう人気のお店が扱ってくれたりしたことが評判を呼んで、だんだん仕事の依頼がくるようになりました。

ー ほかにも小松さんは大ヒット商品を数々生み出されて、それらは代表作になりました。いくつか発想の原点についてお伺いできればと思います。最初に「クリンクルシリーズ」について、お伺いしたいのですが、こちらも大ヒット商品になりましたね。今日、淹れていただいたコーヒーのカップ&ソーサーも「クリンクルシリーズ」ですね。薄くて繊細な印象ですが、口当たりがよくて飲みやすいです。ソーサーのしわになっている部分がキラキラと光を反射して、きれいですね。

「クリンクルシリーズ:コーヒーカップ&ソーサー」

セラミック・ジャパン(1983)

小松 残念ながら、このカップは廃盤になってしまったのですが、これもニューヨーク近代美術館(MoMA)のコレクションになっています。「クリンクルシリーズ」の発想の原点というのは、焼き物にとって大事な材料である石膏がきっかけでした。石膏は型をつくる材料として使うほかにも、水分を吸ってくれるので粘土を押し付けて乾かしたりするときにも役立つんです。石膏の型をつくるときは、多めに使うので必ず余るんですが、その余ったものを適当に置いておくとしばらくすると固って、置いた場所の模様が底面に反転して写し取られるのです。それは石膏を使う人はみなさん知っていることだと思うんですけれど、私の場合は何かできるぞ、何かやってみたいという思いにかき立てられて、すぐにいろいろ試してみました。段ボール、ゴム、布など、いろいろな素材の上に石膏を置いて、写し取られた模様を見てみました。その後、紙袋にたどり着くわけです。紙袋のしわをモチーフにした作品が一番人気になりました。これは最初に自分で紙袋をつくってしわをつくるのですが、作為的ではなく、紙の素材がもつ本来の表情を自然に活かすようにしています。そのしわの出具合を見て、しばらく眺めて考えて、最終的に一番気に入ったものを選び出して型をとります。すぐにパッとできるものではないんです。

ー 石膏に模様が写し取られることは誰でも知っていたけれど、それを作品にしてしまおうと考えられたという、小松さんの独自の視点と発想から生まれたものなのですね。リンドベリさんから言われた「誰もつくらないようなものをつくらないといけない」という言葉も、心のなかにあったのでしょうか。

小松 そういう姿勢は、常にもっていたいと思っています。私はいつも何かおもしろいことがないかと、見たものすべてをおもしろがっているというか、好奇心の強さみたいなものがあるかもしれないですね。あるいは、貪欲なのかもしれません。

この 「クリンクルシリーズ」は、最初は焼くところまで全部自分で手がけていたのですが、現在はセラミック・ジャパンさんでつくっていただいています。今もロングライフに販売されているというのは感慨深いですね。和食器でもなく、洋食器でもない、不思議でユニークな雰囲気があるのもいいのかもしれませんね。

ー 「クリンクルシリーズ」は、磁器だけでなく、ガラス素材などでも展開されましたが、製法はそれぞれ異なるのですよね。

小松 ええ、焼き物とは製法がまったく異なります。「クリンクルシリーズ」のタンブラーを見て、ガラスメーカーの木村硝子店さんから声をかけていただいて、ガラスの「クランプルシリーズ」をつくることになりました。焼き物の場合は、石膏で取った型の中に粘土を流し込んでつくりますが、ガラスの場合は、鋳物の金型の中に吹き込んでつくります。ガラスは、焼き物のような細いしわの模様があまりできず、最初は試行錯誤しました。

ー 実現に至るまでには、さまざまなご苦労があったのですね。次に、穴がたくさん開けられた「空シリーズ」の発想の原点についてはいかがでしょうか。

小松 これは装飾の逆をいってみようという発想から生まれました。装飾というのは、プラスしていく作業ですよね。そこで装飾とは反対のことをして何かつくってみようと考えました。最初に何か形をつくって、それに穴を開けていくうちに、穴がたくさんになって大きくなって、どんどん穴を開けていくと無になるという、そこがおもしろいなと思ったんですよね。

ー お話を伺っていて思ったのですが、小松さんは普段、頭のなかで構想したり、スケッチを描いて考えたりするよりも、手を動かしながらつくりながら何かを発見されることが多いのでしょうか。

小松 最初はスケッチを描くこともありますが、大体、そこからすぐに手を使ってものをつくっていくことが多いですね。以前、脳の神経の顕微鏡写真(顕微鏡で拡大して撮影した写真)を見たことがあるんです。神経というのは何本もあって脳のなかで常に動いていて、人がいろいろ考えを巡らせているときに、何かのきっかけでそのうちのいくつかがピッとつながって、そのときに発想が生まれるそうなのです。ですから、ひらめきというのは、そうやって突然やってくるのでしょうね。そういうチャンスを得るためには、普段からいろいろなものを見たり聞いたり、日々、いろいろな経験を積むことが大切なのかもしれませんね。

ー おもしろいですね。それでは、もうひとつの代表作、ドアハンドル「素遊子」についてもお聞かせいただけますか。著書『小松の本』(ADP、2012)に、「デザインは使う人や見る人がいて初めて成立する」(p.103より抜粋)と書かれていましたが、「素遊子」はまさにそのお考えを体現したものではないでしょうか。

小松 これもおもしろくやらせていただいた仕事でした。私はデザイナーというのは、ものの価値を半分つくる人であって、そのあとの半分は使い手がつくる、使い手がより魅力的にするという考えをもっています。「素遊子」は、言わば、着せ替えができるドアハンドルです。持ち手を木やラバー、陶器の素材のものを用意して好きなものを選べて、交換できるようにしました。両端が外れるようになっているので、別の素材を差し込んで使うこともできます。わが家の玄関のドアハンドルには、うちの庭木の山椒の枝を切って組み込みました。「素遊子」は当時、東京・六本木のアクシスビルの地階にあったOHSというショップ(東洋シャッター)に自分で売り込んで製品化していただいたものなんです。その「素遊子」が好評だったことから、第二弾として「SPIN(スピン)」をつくりました。これはハンドル部分がアルミニウム素材でできていて、これも多彩な色や形を用意して好きなものを選べるようにしました。アルミニウム素材を選んだのは、アルマイト加工による色付けに特徴があって、とても鮮やかな色が出るのでそれを活かしたいと思ったのです。

「「SPIN(スピン)」

東洋シャッター OHS事業部(1989)

ー 現在も「素遊子」の方だけ購入できるようで、トチ、バーズアイメープル、カリンの3種の天然木から選ぶことができるようですね。小松さんは、灰皿やコーヒーカップ、ドアハンドルのように日常で使うもののデザインを手がけていらっしゃいますが、アートとデザインの違いについてどのようにお考えでしょうか。

小松 アートは、その作品がいいものであればあるほど、高価なものになって美術館に収蔵されたり、お金持ちのコレクターが所有したり、世界にひとつしかない一点ものの作品です。つまり、日常のなかにどこにでもあるものではない、非日常的なものとも言えるかもしれません。一方のデザイン作品は、版画のように反復生産でき、量産によってコストが下がり、いろいろな人に使ってもらったり、人の生活の中に入り込んでいくことができます。私たちデザイナーが目標とするのは、日常生活をいかに快適にするかということなので、デザイン作品は日常性にこだわります。その点が大きく違うと思います。

ー 小松さんは、プロダクトの中でも工業デザインではなく、クラフトデザインの道に進まれましたが、その理由と魅力は何ですか。

小松 自分の手で完成品をつくれるということですね。その点は工芸も同じですが、工芸品は一品制作なのでアートのような要素が強いと思います。クラフトというのは、どこかに人の手が加わり、手工業でありながら反復生産ができる。それによって多くに人の手に渡るのが魅力です。版画に似ていると思うんですよね。江戸時代の版画は、庶民に広く行き渡り、日本の焼き物を輸出する際には包み紙として使われたそうです。版画と焼き物がつながっていたという話を聞いて、おもしろいなと思いました。

ー 今は100円ショップやインテリアショップなどで、安価な価格でそれなりにいいものが手に入る時代です。そういうなかで、一つひとつ手づくりするクラフトデザインのあり方や未来について、小松さんのお考えをお聞かせいただけますか。

小松 そういう製品は、シンプルなデザインで日常生活用具の基盤になるものです。しかし、それだけではつまらないと思います。人々に個性があるように、いろいろな表現があってこそ、日常生活は楽しく豊かになるのです。その表現のひとつにクラフトデザインがあります。

大学の授業がきっかけで写真を整理

ー ここからアーカイブについて伺っていきたいと思います。もともとこのPLATのデザインアーカイブ取材調査活動は、日本にデザインのアーカイブ資料を保管するミュージアムがないというところからスタートしました。私たちメンバーはライターや編集者なので、美術館はつくれないけれども取材はできるということから、デザイナーたちがどういう資料を持っているかということを取材して、将来的に日本にミュージアムができたときのお役に立てればと考えております。まずお聞きしたいのは、小松さんのウェブサイトについてです。とてもわかりやすく整理されていて、素晴らしいですね。作品名や制作年、ご自身の年表や受賞歴、作品を寄贈された美術館のリストなども掲載されていますが、これはどなたがつくられたのですか。

小松 プロダクトデザイナーの三原昌平さんです。三原さんのウェブサイトを見て、よくできていていいなと思ったので、お願いしてつくっていただきました。

ー 小松さんは国内外の美術館で個展を開催したり、出品されたりしていらっしゃるので、展示や図録制作にあたって作品名や制作年、年表などをその都度、整理されると思いますので、それらのデータがウェブサイトの制作のベースになったのでしょうか。

小松 そうですね。個展のなかでも、2008年に東京国立近代美術館で「小松誠:デザイン+ユーモア」展が開催できたことは嬉しかったですね。イサム・ノグチさん、河野鷹思さん、柳宗理さん、渡辺力さんと、そうそうたる方々の展覧会が行われた美術館なので、どうして私に話をくださったのか今でも不思議ですし、とても光栄なことです。そのときにハードカバーの図録を制作したのですが、グラフィックが得意な武蔵野美術大学の教え子にお願いしてデザインしてもらったものなんです。

ー ウェブサイトには作品写真も多数掲載されていますが、写真はデータ化されているのですか。

小松 写真の整理をするようになったのは、大学で教えるようになってからですね。私は武蔵野美術大学では専任講師として、愛知県立芸術大学では非常勤で教えていたのですが、そこでスライドを使ってレクチャーをするときに必要だったからです。最初の頃は、スライド映写機を使ってポジフィルムを一枚ずつ見せていましたが、あるときからみんなパソコンを使うようになって、ほかの先生から「小松さんはまだスライドを使っているの?」と言われてハッとしてね(笑)。それで自分でポジをすべてデータ化しました。写真データは、USBに入れて保管しています。最終講義の画像や資料などもUSBに入れているのですが、USBは小さくて便利ですよね。ポジフィルムも今も持っていますよ。ポジも写真データも、きちんと整理はされていないですけれどね。

ー ウェブサイトに掲載されている国内外の美術館のコレクションのリストには、MoMA、ヴィクトリア&アルバート博物館、国立近代美術館、スイス、イタリア、ドイツ、イギリス、中国、韓国、カナダ、フィンランドなど、すごい数ですね。どういう経緯でコレクションされることになったのですか。

小松 自分から連絡したことは一度もなく、美術館の方から連絡がきたケースがほとんどです。そのひとつのきっかけが、私の作品がイタリアの建築デザイン誌『アビターレ』に掲載されたことでした。巻末の各国のデザインを紹介するコーナーに、私の「クリンクルシリーズ」の作品が掲載されたんです。それを見たMoMAのスチュワート・ジョンソンというキュレーターから手紙が届いて、「君はおもしろいことをやっているね、ほかにどんなことをやっているの?」と。もう嬉しくてね。早速、Mおばさんにお願いして返事を書いていただいて、作品の写真と実物を送ったところ、ほかにも数点コレクションしてくれたんです。Mおばさんのおかげかもしれません。Mおばさんの手紙の文章は本当にすばらしくて、スウェーデンに行ったときにリンドベリさんから開口一番、「手紙の文章がすばらしかった。いい手紙だった」と絶賛されました。「君は英語できるの」と聞かれたので、「できません」と言うと、たいそう驚かれました(笑)。

ー 『アビターレ』に掲載された作品写真は、1ページ全面など、大きな写真だったのですか。

小松 いえ、とても小さい写真ですよ。カメラマンの藤塚光政さんに撮影していただいた写真でした。活動を始めた頃、私は作品写真の撮影を藤塚さんによくお願いしていました。藤塚さんの写真は、訴求力があるんですよね。藤塚さんに撮っていただいた「クリンクルシリーズ」の作品写真は、日本では最初に『家庭画報』に1ページ全面に掲載されて、それで火がついたといいますか、大きな反響を得て大ヒット商品になったんです。どうして掲載されたのかよく覚えていないのですが、もしかしたら藤塚さんが「おもしろいものをつくっているやつがいるよ」と、編集部に話をしてくれたのかもしれません。そこからトントン拍子に仕事が舞い込むようになっていったので、藤塚さんには本当に感謝しています。

ー 「クリンクルシリーズ」の作品写真は、『インテリア JAPAN INTERIOR DESIGN』にも掲載されて反響があったそうですね。

小松 『インテリア JAPAN INTERIOR DESIGN』では、私の作品をよく取り上げてくれて、特にテーブルウエアの特集記事を組むときには必ず掲載してくれました。ほかにもデザイン年鑑には、自分から応募して載せていただいたりしていました。そのデザイン年鑑に掲載された作品写真を見て、海外の美術館からコレクションしたいとか、展覧会に参加してほしいという手紙がよくきました。今から思えば、美術館にコレクションされたのは、そういう雑誌や年鑑本に掲載されたことがきっかけになったケースが多いですね。『小松の本』には、私の作品が掲載された雑誌やデザイン年鑑の記事を並べて撮影した写真があります。その中に『AXIS』誌もありますよ。それから展覧会に出品したり、ワークショップのイベントに参加したときに作品を寄贈することもあります。授業を受けもっていた武蔵野美術大学や愛知県立芸術大学などにも寄贈しました。

ー 美術館では、どのような基準でコレクションされるのでしょうか。コレクションされる際の条件のようなものはあるのですか。

小松 特にはないと思いますね。ただ、キュレーターが気に入ったから、ではないでしょうか。海外の美術館の場合は、以前はメールがなかったので手紙が送られてきて、こちらから作品を送るというだけです。例えば、MoMAからの手紙には、「おめでとう、◯◯と◯◯と◯◯の作品が私たちの美術館のコレクションになりました」と書いてありました。そういう手紙はもちろん保管してあります。

ー コレクションを積極的に行う海外の状況と比べて、日本にデザイナーのアーカイブ資料を保管する機能を持ったデザインミュージアムがないことについては、どのように思われますか。

小松 やはり単純に、日本にデザインミュージアムがあってほしいと思いますね。問題は、資金と人、運営方法なのでしょうけれど。いろいろなことを言う人がいると思うんですけれど、とにかくつくってしまって、それから考えるのがいいんじゃないかなとも思うんですね。最初から大きなものはつくれないと思うので、小規模でもいいと思うんです。各デザイナーの作品を10点とそのほかはデータ、というぐらいの規模でまとめて、とにかくつくってから、歩きながら考えるというのがいいように思うんです。そうしないと、いつまで経っても誕生しないと思います。

ー 『小松の本』は、幼少期のことやデザインに興味をもたれたきっかけ、スウェーデンでのことなど、小松さんの半生が綴られていて、作品の写真やリストなどの情報も掲載された貴重な一冊ですね。デザイナーのなかには生涯、本をつくらないという方もいるのですが、書籍というのは作品写真はもちろん、その方の考えや思いを後世に伝える重要なアーカイブ資料のひとつになると思うんですけれどね。

小松 そういう方もいるんですね。私はこういう本を後世に遺したいという強い気持ちがあって、退職するときに大学に援助いただいて、ADPの久保田啓子さんのところから自費出版で出したんです。巻末には、子どもたちに伝えたいことを書きました。こういう本を出すことによって、誰かの、何かの役に立つきっかけになることができたらという思いがあります。

工房の模型や試作の整理・保管について

小松工房には、石膏の型、陶磁の色見本、海外で購入した玩具など、さまざまなものがある

ー 工房にある段ボールには、中に入れてあるものの写真を表に貼って整理されているのですね。小松さんの後を継承したり、資料を整理してくださるようなスタッフやお弟子さんなどはいるのですか。

小松 段ボールに写真を貼ったのは、自分の子どもたちのためで、中に入っているものがひと目で何かわかるようにと思ってね。以前、5年間ほど、アトリエで手伝ってくれた人がいたり、数カ月、実習にきた人が何人かいましたが、いずれも弟子というのではないですね。最初の頃は、企画から制作から納品も発送もすべて自分一人でしていてすごく忙しかったので、人に手伝ってもらう時期もありました。たくさん注文をもらったときは夜通しつくったりしてね。体を壊してしまうぐらい、忙しかったです。大学で教えるようになってから、さすがに両立できないなと思って、陶磁の作品などはセラミック・ジャパンさんにお願いしてつくっていただくようになりました。

段ボールに写真を貼って整理している。壁には、制作のための道具がかけられている

ー 工房には、たくさん模型や試作がありますが、そのほかスケッチや図面などの整理、保管状況はいかがですか。

小松 私の場合は、最初に簡単なスケッチを描くこともありますが、図面はほとんど描きません。すぐに立体のものをつくって考えるので、スケッチよりも模型や試作のほうが多いかもしれません。模型や試作は、制作年まで記載したりはしていなくて、撮影もしていませんね。

ー 取材を受けられたときの雑誌の記事などは保管されていますか。

小松 掲載されたものはとってありますが、順番などはつけずに、箱の中にざっと入れているという感じですけれど。

ー 小松さんは、こうしたご自分の作品や試作、資料などを後世に遺して、学生や若い人たちに見てほしい、学んでほしいという思いはありますか。

小松 もちろん、あります。一番嬉しいのは、自分がデザインしたものに共感してくれて、実際に生活で使ってくれることですね。

ー 今年の6月に東京ビッグサイトで開催されたインテリア ライフスタイル2023で、セラミック・ジャパンさんから新作を発表されましたね。そのひとつ「MUSUBU」は、チューブが交差するようなとてもユニークな形をしていて、思わず惹きつけられて手に取って見てしまいました。

小松 知恵の輪のような形をしていますよね。メッセフランクフルトという大きなドイツの見本市があるんですが、2020年にセラミック・ジャパンの社長と一緒に行って視察したんです。いろいろなメーカーが出品しているのですが、大体みんな同じようなものをつくって競争しているんですよね。セラミック・ジャパンは、そういう競争をするのではなく、どこのメーカーもやらないようなものをつくらなければいけないんじゃないかという話を社長としたんです。そこで何かおもしろいものをつくれないかと考えて思いついたのが、あの花器です。製法はとても難しいんですね。普通はつくるのが難しいと言って断ると思うんですけれども、そういうほかではできないようなものをセラミック・ジャパンがつくるべきだという、ひとつの提案でもあるんです。

チューブを丸めてつくっているんですか、とよく聞かれるんですけれど、粘土が柔らかいうちはそれもできますが、これは2つのパーツでできていて、それぞれ型でつくってからつないでから焼いているんです。2つのパーツに分かれているので、途中で水が止まるようになっていて、どちらの口にも水を入れて花を生けられます。あえて釉薬をかけなかったのは、光を反射しないことで複雑なフォルムがよく見えるようにしたかったからです。最近、フラワーアレンジメントの世界も多彩ですよね。これを逆さまにして間に花を生けるなど、そういうおもしろい生け方をしてくれることも期待しているんです。

「MUSUBU」(左)と、「YAGI」セラミック・ジャパン(2023)

ー ホテルやレストランなどのテーブルに飾っても素敵だと思います。「MUSUBU」と「YAGI」「TORI」は、今秋からセラミック・ジャパンさんから発売されるそうですね。その新作も、今後の作品も引き続き、楽しみにしております。本日は貴重なお話をありがとうございました。

小松 誠さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

MAKOTO KOMATSU https://www.makoto-komatsu.com