日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

近藤康夫

インテリアデザイナー

インタビュー:2023年5月9日 13:00〜16:30、2024年6月17日 13:30〜16:00

取材場所:近藤康夫デザイン事務所

取材先:近藤康夫さん

インタビュアー:関 康子、浦川愛亜

ライティング:浦川愛亜

PROFILE

プロフィール

近藤康夫 こんどう やすお

インテリアデザイナー

1950年 東京生まれ

1973年 東京造形大学造形学部デザイン学科室内建築専攻卒業後、

三輪正弘環境造形研究所入所

1977年 クラマタデザイン事務所入所

1981年 近藤康夫デザイン事務所設立

1989年 著書『インテリア・スペース・デザイニング』出版

2003年 株式会社エービーデザイン設立、著書『ABデザイン』出版

2005〜2019年 株式会社シャープ デザイン顧問

2006〜2011年 九州大学大学院芸術工学研究院応用情報部門教授

2014〜2022年 愛知県立芸術大学美術学部デザイン専攻環境デザイン非常勤講師

2015〜2016年 東京造形大学造形学部デザイン学科室内建築専攻非常勤講師

2016〜2022年 東京造形大学造形学部デザイン学科室内建築専攻特任教授

〈受賞歴〉

グッドデザイン賞、毎日デザイン賞、日本インテリアデザイナー協会賞、日本賞環境設計家協会デザイン賞、国際インテリアデザイン賞、アメリカ建築家協会デザイン賞など、他多数

Description

概要

近藤康夫は、以前は肩書きを「インテリア・アーキテクト」と名乗っていたように、建築とインテリアの2つの領域を行き来しながら、独自の世界を開拓していったデザイナーである。

日本のインテリアデザインは、60年代から70年代の創成期を経て、80年代はバブル景気の波に乗り、ファッションブティックや飲食店などの商業施設を中心に仕事の数もデザイナーの数も爆発的に増え、最盛期を迎えた。デザイナーが各々個性を発揮し、多種多様な空間を生み出していた中、1981年に近藤は独立して活動を始めた。

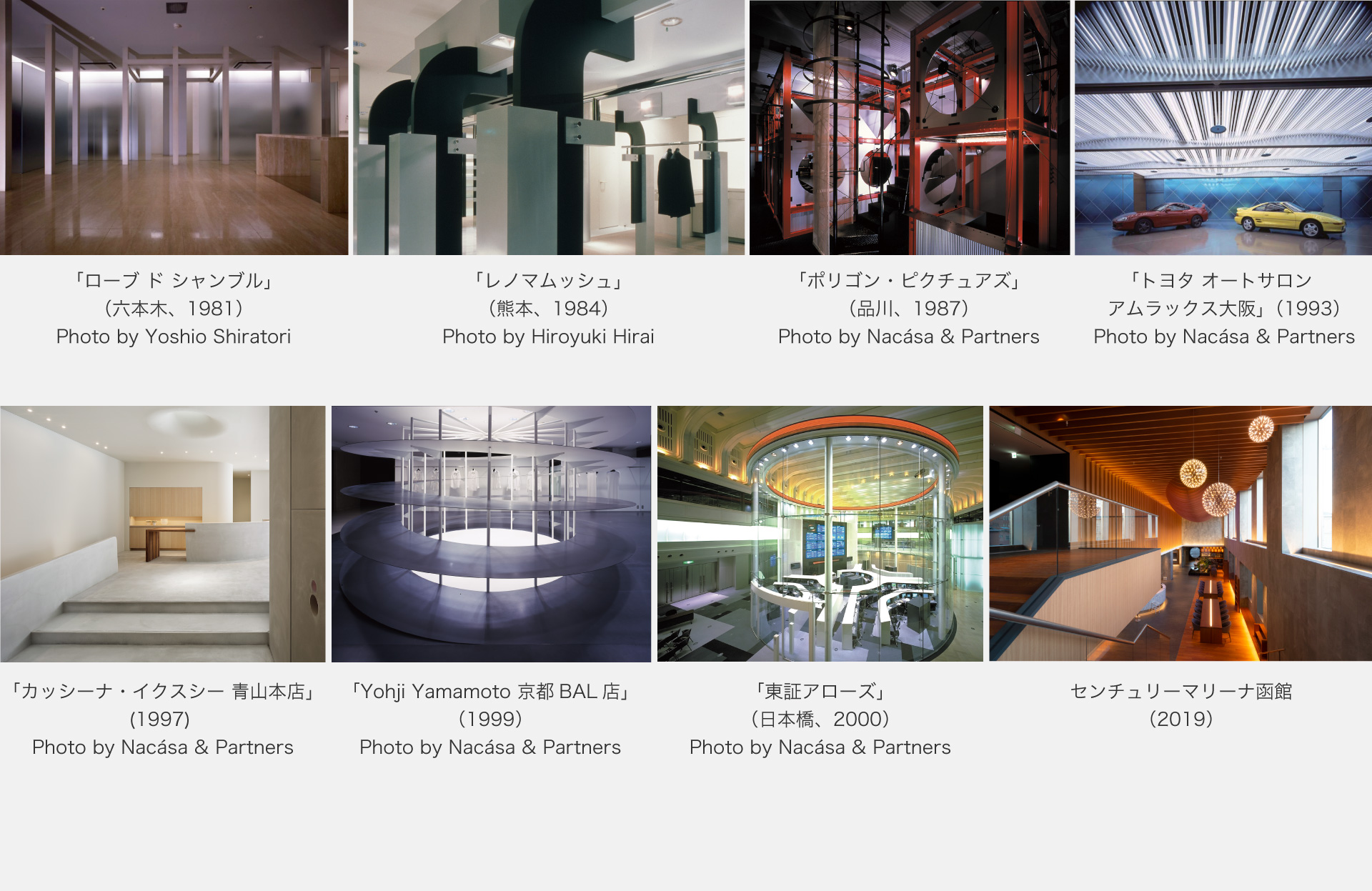

そのなかで近藤は、論理的に空間を分解、構築する方法論を編み出し、建築と空間が表裏一体にあるという宿命的な関係に抗い、建築から自立したインテリアデザインを創造しようと考えた。デビューした1981年から2003年までの約20年間、三期にわたって実験的な試みを行い、独自のデザイン哲学を確立していく。一期(1981〜1983)では建築空間の中にもうひとつ空間を構築し、それをインテリアデザインと定義した。二期(1984〜1992)では、「形態」と「色彩」を導入して表現の多様化を試み、空間を強化することに力を注いだ。三期(1993〜2003)では、さらに「素材」を採用し、今までの方法論を拡張させてさらなる可能性を探った。その方法論を駆使して生み出した代表作には、赤を差し色にしたハイテク建築のような「ポリゴン・ピクチュアズ」、近未来的で、強烈なインパクトを与えるガラスのシリンダーを配した「東証アローズ」などがあり、これまで800以上のプロジェクトを手がけ、毎日デザイン賞やアメリカ建築家協会デザイン賞といった、権威ある賞を数々受賞。また、母校の東京造形大学や九州大学大学院で教鞭を執り、2003年から富山ガラス工房などと協働してワークショップや展示会を開催するなど、若い才能の育成にも尽力している。

近藤のデザインを長年、そばで見て批評してきた編集者の川床優は、こう語っている。「無数に生まれては消えていくインテリアデザインのほとんどすべてが、デザイン的な停滞あるいは後退を感じさせる中で、近藤康夫は徐々にではあるが常に着実に前進を続けている数少ないデザイナーの一人だ」。(『PORTFOLIO』誠文堂新光社、1986)。そして、近藤も著書にこう書いている。「『空間』というものに対して、常に真っ向から取り組んできたという自負だけがある」( 『ABデザイン』六耀社、2003)。

2年ほど前に事務所の断捨離を行い、多くの資料を廃棄したという近藤に、これまでの歩みとともに、アーカイブに対する思いや考えを伺った。

Masterpiece

代表作

「ローブ ド シャンブル」(六本木・AXIS、1981)、「ザ・ギャラリー・オブ・ラネロッシ」(西麻布・L-1st、1986)、「ポリゴン・ピクチュアズ」(東品川、1987)、「コーディネートハウス」(東大和、1987)、「コム デ ャルソン シャツ」(ニューヨーク、パリ、1988)、「レストラン・バー ラ・コスタD'」(経堂、1989)、「シュテルン武蔵野メルセデス ベンツ」(関前、1990)、「グランブルー&AO NTT幕張ビル」(幕張、1993)、「トヨタオートサロンアムラックス大阪」(梅田、1993)、「日立ヒューマニケーションプラザ ヒットスペース」(新潟、1993)、「エスパスタグ・ホイヤー」(表参道、1995)、「内田洋行東京ショールームC3」(八丁堀、1995)、「ラ・テラッツァ」(香港、1996)、「カッシーナ・イクスシー」(青山本店/名古屋/大阪/福岡他、1997〜)、「ポリゴン・ピクチュアズ」(有明、1998)、「宮城県図書館」[書架・閲覧デスク、椅子](仙台、1998)、「東証アローズ」(兜町、2000)、「アド・ミュージアム東京」(東新橋、2002)、「ヨウジヤマモト(ファム・オム)」(京都、2002)、「ワイズ」(名古屋パルコ、2003)、所沢MTFGプラザ(所沢、2004)、「ホテルJALシティ羽田・東京」(羽田旭町、2005)、「トヨタ会館(エントランスホール)」(豊田市、2005)、「三菱東京UFJ銀行 営業本部フロア部」(丸の内/大阪/名古屋、2005)、「ナチュラクスホテル」(富良野、2007)、「再春館製作所」(熊本、2007)、「松蔭中学校・高等学校食堂家具」(神戸、2009)、「ウエストショールーム」(港区、2010)、「三菱東京UFJ銀行 荻窪支店」(杉並区、2010)、「Park House 清澄白河タワー」(江東区、2010)、GLAいのちの里人生祈念館(八ヶ岳、2012)、「GLA浅草総合本部l会館」(浅草、2012)、「跡見学園女子大学学生食堂」(新座市、2012)、「バスクリン本社」(市ヶ谷、2014)、「ヘンゼル&グレーテル」(吉祥寺、2014)、「伸栄商事」(銀座、2014)、C「omfortQ阪急うめだ本店7F」(梅田、2016)、「カッシーナ・イクスシー青山本店」(2017)、「ジーマティック」(青山、2017)、「プライムツリー赤池」(愛知県、2017)、「カッシーナ・イクスシー名古屋店」(2018)、「センチュリーマリーナ函館」(2019)、他多数

書籍

『インテリア・スペース・デザイニング』(グラフィック社、1989)、『ABデザイン』(六耀社、2003)

Interview

インタビュー

デザインの歴史は浅く、わからないことも多い。

その評価を後世の人に委ねるのも一案だと思う

大学の課題から、住宅建築に興味をもつ

ー 近藤さんがデザインや建築に興味をもたれたきっかけをお聞きしたいのですが、東京造形大学に入学された経緯を教えていただけますか。

近藤 私が子どもの頃は、デザインなどのクリエイティブな仕事自体が社会的に認知されていないこともあり、ほとんど意識したことはありませんでした。ごく普通の少年時代を過ごしていました。

大学受験を控える高校3年の進路を考える時期に、母がたまたま中学時代の美術の先生に会って私の絵を褒めていただき、美大を勧めてくれました。初めは社会科の教師を目指していたのですが、美術の先生の方が自由な気がしたので美大に行くことに決めました。美大受験の知識もないまま大学を選ぶ中で出会ったのが、東京造形大学です。デザインジャンルも理解していない私が選択したのが、唯一漢字で表記されていた室内建築専攻でした。

入学後、最初に建築デザインに興味をもつきっかけとなったのは、2年生のときの10m×10m、100平米の住宅をデザインするという課題でした。まだ建築についての知識もまったくなく、初めて学内の図書館に行っていろいろな建築雑誌のバックナンバーを見ている中で、一軒の住宅の写真に引き込まれました。それは篠原一男氏設計の「白の家」でした。空間の中に一本の柱が建っているだけの美しい空間に感動を覚えただけではなく、これからの自分の進路に対して展望がひらけていく気がしました。

ー のちに事務所で働くことになる三輪正弘さんとは、大学のときに出会われたそうですね。

近藤 三輪正弘先生は当時造形大学の教授をされていて、当然その授業を受けていましたが、3年生のときから事務所でアルバイトをすることになり、その後事務所に入所しました。三輪先生の事務所には約4年半お世話になりました。三輪事務所では建築、インテリア、家具など広範囲の仕事を担当させていただき、基礎的なことを学ぶことができました。

さらに清家清、村野藤吾、山口文象氏から直接お話しを聞く機会があったことも印象深い出来事でした。

ー 倉俣史朗さんと出会ったのは、いつですか。

近藤 前述した篠原さんの次に衝撃を受けたのは、倉俣さんがゲストで登場した特論という授業でした。そのときに見た倉俣さんの作品にとても驚きました。60年代後半にデザインされたアクリルの家具や空間は、学生にとってはたまらなく魅力的に感じました。さらに4年生のときに、倉俣さんが講師の課題の授業を受けました。商業デザインという何とも漠然とした課題で、倉俣さんの授業は「すべて自由に」という一番難しい内容だったのですが、この授業でいろいろな話を聞く機会がのちに事務所に入るきっかけになりました。

1976年の秋に三輪事務所を退社して、次のステップに進むにあたって相談するため、倉俣さんに会ったのが12月でした。そこで思わぬことに「次の年から事務所が忙しくなるので手伝ってくれないか」と言われて、1977年からクラマタデザイン事務所で働くことになりました。

その後、倉俣さんの事務所に約4年間お世話になりました。間近で見る倉俣さんのデザインに対する情熱に圧倒された時間でしたが、その反面、自分のデザインをどう考えるのか、ということをリアルに考えることができた貴重な経験の場でもありました。

独立後、デザインの方法論を考える

ー 近藤さんは、1981年に独立されますが、ご自身でこういうデザインをしていこうという思いはあったのでしょうか。

近藤 1981年4月に独立しました。クラマタデザイン事務所時代に自分のデザインを考え始めたのですが、なぜかと言えば倉俣さんのデザインと違うデザインはないか? 自分には倉俣さんのような感性は到底望めず、側にいたので倉俣デザインの踏襲もできないと、ならば別の道を考えるしかなかったわけです。

話が前後しますが、私が独立した1980年代は社会的には高度成長右肩上がりの時代でした。その頃そもそも「インテリアデザインとは何か」ということが定まっていない状況にもかかわらず、仕事だけが増えていく。私の仕事の大半も商業空間でした。商業自体が悪ではないのですが、大半がショップデザインになるのでいつの間にかインテリアデザイン、イコール商業空間のデザインとみなされていくことになります。

そこでインテリアデザインがなぜおもしろいかと言えば、新しい表現領域になり得る可能性を秘めているからです。つまり所属不明であるがゆえに自由に発想できる。多様なジャンルとも編集可能になると考えていたので、独自のデザインを開発するために「方法論」を編み出したのです。

ー 近藤さんは、1981年から2003年までの約20年間、一期、二期、三期にわたって3種類の方法論のもとでデザインを展開されました。デビュー作で、一期の最初のプロジェクトとなるのが、AXISビル内の「ローブ ド シャンブル」ですね。柱が立っているだけで何もない空間で、とても印象に残っています。当時、倉俣さんや内田繁さんなど、多彩なデザイナーがAXISビル内の空間デザインを手がけていましたが、そのなかで近藤さんはどのように戦略を立てて考えられたのですか。

近藤 特に戦略はありませんでした。私にとって最初にこの仕事に巡り会えたことは幸運なことでした。考えていた最初のデザインが100%実現できたプロジェクトだったからです。

方法論を展開するうえでいくつかのルールが必要です。まず重要な位置付けとしたのがプラン平面計画です。単なる機能配置的な平面ではなく、建築空間の中に新たな場を生み出す役割を果たします。次にこのプランをもとに立体を立ち上げていく作業に移行していき、最後に素材や色などを決めていきますが、ここでも一期では色は白から黒までのグラデーション、素材は無機質で主張しない物と決めていました。

「ローブ ド シャンブル」では、大小二つの四角形が合わさった平面、そして平面から立ち上げた直方体の形をなぞるように建てられた線(柱)により内部空間の中に自立した空間を生み出し、さらに各々の場に対してショップとしての機能を付加し完成しています。

これが私の「方法論」の原型になり、その後さまざま展開していくことになります。

この一期では、空間の中に自立した空間を自動的に造り出すために、感性や感覚的な表現をできるだけ排除して考えるルールづくりの時期とも言えます。

空間に強度をもたせ、色彩を取り入れる

ー 一期は、1981年から1983年までで、1984年から始まる二期に移行するきっかけは何だったのですか。

近藤 端的に言えば、デザインを消費するスピードが想像以上に速かったということになります。80年代の特徴的な出来事かもしれませんが、日本のファションビジネスに誘引され、ショップデザインも全国に展開し発展していきました。

そろそろ次のステップに移行するタイミングではと感じていた1984年にブティック「レノマムッシュ」のデザイン依頼があり、その依頼の中に「ブランド再構築」というテーマが含まれていたので、この機会にデザインを変えていこうと思ったわけです。

一期の「方法論の開発」から二期「方法論+形態」へとすぐに切り替われたわけではないので多少行きつ戻りつをしている仕事もありますが、ここから表層的なカタチのデザインとしてではなく「方法論」で導き出された空間をさらに強化、強度をもたせるために形態をプラスしていったわけです。

二期でも当然ルールが必要になります。全体のプランは一期の方法にしたがって行い、柱や梁、壁、什器などの接合部などにカタチを付加していく、またマテリアルはカタチを造りやすい素材の選択として、鉄板を多用していくことになります。色彩については一部解禁、カタチをより象徴する色、差し色として赤に決めました。

私の仕事と言うと、この時期のデザインと思われている方が多いのですが、それだけ強さがあったと考えるとこの時期に変化したことは良かったと思っています。

ー 建築家の高松伸さんとは、二期の頃に出会われたのですか。

近藤 高松伸さんと出会ったのは、この時期より少し前の1983年頃でした。

高松さんを知ったのは、「京都に変な建築家がいる」と編集者の川床優さんから聞いたのが最初です。その後、私のデザインした京都のバーの撮影時に写真家の古舘克明さんが、高松さんを現場に連れて来られて初めてお会いしました。そのときに高松さんが設計した「織陣」に案内していただき、互いにそこから親交が始まり、建築、デザインについていろいろ話す機会が増えていきました。

二期の仕事については、批判を受けたことがあります。その中で高松さんが『建築知識』(エクスナレッジ、1985年10月号)で、私のデザインに対して「裏返しの建築」と批評してくれたのはありがたいことでした。

ー 書籍『ABデザイン』にも、「裏返しの建築」について高松さんが解説されています。「彼の作品は、建築だった。それが第一印象。それも非常に合理的な建築だと感じた。(中略)彼の一連の仕事を『裏返しの建築』と呼んで批評したことがある。彼のラショナルな思考、即ち建築的思考が、内部空間として何らかの質と力を獲得しているならば、彼の作品はいわゆるインテリアデザインなどではなく、実は手袋をひっくりかえしたようなかたちで成立しているところの建築空間以外の何ものでもない」と。

近藤 たしかに、私のつくる空間は、建築になり得るかもしれませんが、二期の頃の仕事は、高松さんの建築に似ていると言われたこともありました。しかし、私は誰かの模倣をしたのではなく、形状で勝負しているのでもなく、自分の方法論をもとに一期から二期へと発展させていった結果、生まれたものという自負があったので、私はこれ以降も「方法論」を強化していきました。

ー その次の三期目に移行するきっかけは何だったのですか。

近藤 三期目に移行したきっかけは、依頼される空間の規模が大きくなり、さらに社会環境の変化に伴いデザインの機能も多様化してきたからです。

1993年の「トヨタオートサロンアムラックス大阪」の仕事が変化のきっかけになりました。基本的にはクルマのショールームになりますが、私の担当したスペースは多目的で多用途に使える空間にすることが要望されました。当初のプレゼンでは、まだ二期のデザイン手法を踏襲して考え、柱頭にエンジンのシリンダーブロックを載せた象徴的な空間のデザインでした。プレゼンも通りましたが、将来的にエンジンがなくなるかもしれないとの指摘もあり、私自身も変わるべく再度デザインし直したわけです。

そこで三期「方法論+プログラムの重層化」に至るわけです。空間の基本要素である床、壁、天井、それぞれの面に異なる素材を配置してお互いが重なり合い、見る角度によって印象が変わる、多重構造の空間ができました。このプロジェクトにより、色彩、素材などすべての要素を加えることで、今までに考えた方法論による空間デザインの自由度が高まり可能性も拡がったことになります。

集大成となるプロジェクトの誕生

ー 代表作のひとつ、2000年の「東証アローズ」も、三期に手がけられたものですね。

近藤 「東証アローズ」は、私のデザインの集大成と言えるプロジェクトになります。株式売買がシステム売買化されることに伴い、立ち合いの場空間が不要になりました。この空間をどういうふうにリニューアルするか検討するコンペが開かれ、電通が新たな東証のイメージとして再生するという案に決まり、私はその空間デザインの依頼を受けました。面積は約2000平米、高さ14mの内部空間は今までにない規模でした。

デザインを考えているなかで、ひとつの空間が浮かび上がってきました、パリにあるオルセー美術館です。旧駅舎を美術館に改装された空間は、私が考えていた内部建築そのものに見え魅力的な空間でした。

東証の空間では、直径10mのシリンダー円柱と立法体を組み合わせた構造体を入れることで、もとの空間の中に新たな場を生み出しています。そこに象徴となる電子設備群等配置し、シリンダーは場の透明性を表すように透明ガラスに、そしてここまでの時間・歴史を残すために建築の内壁はそのまま残してあります。まさに今まで展開してきた考え方、方法論で完成しています。

今年で24年経ちましたが、いまだ毎日株価の変動などでメディアに登場しているということは空間のイメージが情報化され定着している、リアル、バーチャル、今後の空間デザインのひとつの方向性を示しているかもしれません。

ー 近藤さんの考えられた方法論は、とても論理的で明快だと思います。所員にはどのように指示してプロジェクトを進めていかれたのですか。

近藤 多数のプロジェクトを同時に手がけていましたが、方法論によりとても合理的に進めることができました。方法論をベースにすれば、すべてのプロジェクトに対して、クオリティを保ちながら対処することができます。例えば、最初に空間を図面上で分解して、平面から立体図面へと段階的に進めていくので、途中で手を止めたり、同時に別のプロジェクトを見たり、別の担当者がその続きを進めることもできます。途中段階はスタッフに任せてチェックすることもできますが、最初の平面プランを考えるのは、私の仕事です。どのプロジェクトも、その部分は必ず私が考えました。

ー 近藤さんの著書『インテリア・スペース・デザイニング』『ABデザイン』には、いずれもプロジェクトごとに方法論が解説されていますね。

近藤 2冊共にいわゆる作品集とは違い、方法論の解説、教科書のような本です。

ー 大学でも教鞭をとられていましたが、その方法論も授業で教えられていたのですか。

近藤 55歳の時に3校からお誘い頂き、そろそろ教育に携わってもいいかと考え決断しました。

私が教えられる範囲は実際のデザインを通してしかできないので、そのときにちょうど九州大学芸術工学府に新設されたデザインストラテージの話があり、実学的な授業も必要と知って行くことに決めました。九大には5年通い、その後、東京造形大にも5年通いました。九大では座学中心でしたので、方法論の解説を含めてプロジェクト周辺の授業を行いました。造形大は実技中心ですから、方法論メインで授業をしました。

ー インテリアの歴史を振り返ってみると、特に80年代は心をかき乱すようなインテリアデザインがたくさんありました。近年、そういう空間がなくなってしまったようにも思います。若い世代は育ってきているのでしょうか。

近藤 仕事は確実に増えているので、たくさん出てきていると思います。ただ80年代というか、私たちの時代とは考え方や価値観が違うような気がします。インテリアデザインは「新しい表現をする価値」があるのではないかとお話ししましたが、今は商業的な価値に重心が移りすぎているのではないか、また情報の量とスピードによりすべてが平均化し、デザインの差が見えなくなってきている。それと自分のデザインのアウトプットする機会が少ないような気がします。特にインテリアを扱うメディアの減少は、結果的に批評がまったくない状況を生み出していると感じます。表現としては危機的状況かもしれませんね。

70歳を迎えたのを機に、事務所の断捨離をした

ー ここからアーカイブの話に移りたいと思います。近藤さんの事務所は大きく様変わりされましたが、何かきっかけはあったのですか。

近藤 2020年で70歳になったときにこのまま続けていっていいものかと考え、2年前に断捨離して、この事務所にあったものをほとんど廃棄し、オフィススペースを縮小しました。

ー 図面やスケッチ、写真などの資料も、すべて廃棄されたのですか。

近藤 スタッフたちから「図面はとっておいたほうがいいんじゃないですか」と言われたので、残してあります。模型は2個だけ残し、スケッチはほとんど廃棄しました。写真は4×5のポジがあり、2005年からデータの画像になりました。70歳になって大学で教える講義がすべて終わり、蔵書やファイリングしていた資料類も法定期限がすぎたものは処分しました。

ー 図面は今後どうされるのですか。

近藤 枚数が相当数あるので残すには限界があります。いずれは処分しなくてはならないと考えています。

ー デザインのジャンルの中でインテリアが一番、残しにくいように思います。グラフィックは印刷物なのでかさばらないので残しやすく、プロダクトは全部ではなくても何かしら物を残せると思いますが、インテリアの場合は、特に商業施設の空間は、世界にひとつしかないにもかかわらず、それが取り壊されたら跡形もなくなってしまいます。ですから、かつてこういう空間があったという痕跡だけでも残しておかないと、本当に何もなくなってしまうと思います。書籍を残すことも、その人の仕事を後世に残す、アーカイブのひとつだと最近、私たちは感じているんです。近藤さんは、ご自身の生きてきた証を残したいという思いはありますか。

近藤 たしかにインテリアデザインの軌跡を残すのは、大変な作業になると思います。特に私の世代は、ほぼアナログの時代にデザインをしてきているので、初期からすべてをデータ化するのは物理的にも無理だと思います。私の仕事でもおそらく800以上になるので。

そもそも何を残したいのかが問題ですよね。単なる個人的なヒストリーなのか、何かを残すことに意味があるか、自分のなかでも2冊の本に方法論を中心にした解説はできていると思うので、その後のことを自問自答しているところです。

ー 最後に、みなさんにお聞きしているのですが、日本にアーカイブ資料を保管するデザインミュージアムがないことについて、近藤さんはどのようにお考えですか。

近藤 デザインミュージアムをつくるのというのは、やはり難しいと思いますね。デザインは、社会と関係性があるから成り立っているのであって、日々、変わっていくものです。言い換えれば、次から次にいろいろなものが生まれてくるので、どこで切って、どこを見せるかという判断も難しい。変なところで切ったら意味がないと言われる可能性がありますし、かといって全部網羅するのは大変です。例えば、誰かがディレクションしてミュージアムに入れる物を選別したとしたら、その人の見方で決まってしまうので、またいろいろな意見が出てくると思います。

問題なのは、デザインの歴史が浅いことです。特にインテリアデザインの歴史は、まだ50年、60年ほどです。歴史が浅いがゆえに、評論や批評が少ないのです。それを逆手にとって、のちに誰かが発掘できる状態で残しておくというのもいいかもしれません。こういうデザイナーがいたという記録だけ残しておく。100年後なのか、200年後なのかわかりませんけれども、そのデザイナーに対する評価というのは、その時代の発掘する人に委ねる。デザインというのは、歴史が浅いために、いまだによくわからないところがありますから、後世の人に委ねるというのもひとつの案かなと思います。

ー 2度にわたっての取材、貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。

近藤康夫さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

近藤康夫デザイン事務所 http://www.kon-do.co.jp/