日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

向 秀男

アートディレクター、グラフィックデザイナー、コピーライター

インタビュー01:2024年9月4日

インタビュー02:2024年6月18日

PROFILE

プロフィール

向 秀男 むかい ひでお

アートディレクター、グラフィックデザイナー、コピーライター

1923年 東京生まれ

1941年 早稲田専門学校(現・早稲田大学)政治経済学科中退

1941年 大日本麦酒(現・サッポロビール)入社

1949年 同社宣伝課発足と同時に転任し、

新聞広告のアートディレクションとデザイン制作担当

1954年 同社の新聞広告(イラスト:氏原忠夫)が

スイスのデザイン誌『グラフィス』に掲載

1957年 日本麦酒退職、ライトパブリシティ入社 企画部長

1959年 同社取締役

1960年〜 朝日広告賞審査委員

1962〜64年 東京オリンピック組織委員会デザイン懇談会メンバー

1963年〜 毎日産業デザイン賞(現・毎日デザイン賞)審査委員、日経広告賞審査委員

1964年 欧米旅行にて、ジョバンニ・ピントーリ、ヨゼフ・ミューラー=ブロックマン、

ハーブ・ルバーリン、ヘンリー・ヴォルフ、ヒロ若林、

アレクセイ・ブロドヴィッチを訪問

1965〜69年 武蔵野美術大学非常勤講師

1963〜70年 桑沢デザイン研究所非常勤講師

1965〜68年 札幌オリンピック組織委員会、デザイン専門委員会委員

1966年 ライトパブリシティ常務取締役

1970年 同社副社長、日刊工業新聞社の欧州視察団にコーディネーターとして招待され、

新聞社『ガーディアン』『ディ・ヴェルト』などの会議に出席

1971年 札幌オリンピックの入場券デザインを細谷巖と共同制作

1976年 向デザイン企画室設立

1990年 東京アートディレクターズクラブ会長に就任

1991年 紫綬褒章受章

1992年 逝去

〈受賞歴〉

ADC賞(金賞、銀賞、銅賞 受賞25回)、朝日広告賞(準朝日賞など13回)、広告電通賞、日経広告賞(日経賞、企業広告最高賞、商品広告最高賞など8回)、PS広告賞、カレンダー展通産大臣賞、文部大臣賞、毎日商業デザイン賞(特選一席ほか9回)、東京コピーライターズクラブ賞など多数

Description

概要

グラフィックデザイン黎明期に頭角を現したアートディレクターであり、コピーライターとしても才能を発揮した、向秀男。その広告は、斬新なレイアウト構成や、映画のワンシーンを見るかのような美しいビジュアルとともに、人の心をつかむヒューマンなキャッチコピーと、小説を読んでいるかのように、その世界に思わず引き込まれる魅力のあるボディコピーが特徴である。

生涯で一冊のみ上梓した著書『向秀男のアートディレクション』(誠文堂新光社、1974)は、ライトパブリシティ在籍時の15年間の仕事の集大成であり、広告の果たす役割やアートディレクションとは何かについて自身の考えを綴っている。

「広告は、企業と人との意志疎通の媒介である。そして、2つの側面をもつ。ひとつは『物を売る』ための純然たる経済活動としての機能であり、他のひとつは人々の生活空間の中に、発信される美学である」「この2つの極(マーケティングとアート)の接点に立ってそれをどう相互に反応させ得るか」。それがアートディレクターの仕事だと考え、「クリエイティビティは方法ではなく、思想である」と提唱した。

50年代当時、世界的に「デザイン・ポリシー」という言葉が広まり、評論家の勝見勝が初めてその言葉を日本に紹介したと言われる。海外ではデザイン・ポリシーのもと、デザイナーが企業のコーポレート・アイデンティティの確立に助力し始めていた。向は「広告デザインもまた、コーポレート・アイデンティティーの一翼を担うものである」と考え、プロジェクトの最初にできる限り、広告のクライアントの企業のトップと話し合いの場をもった。ディスカッションを重ね、社史や資料を読み込み、その製品の本質を探り、広告を通じて企業が向かうべき方向へと導いた。

例えば、東レは繊維メーカーであるが、最終製品は生活のなかで消費される靴下のような商品であり、販売活動の対象となる顧客は、「紡績メーカーでなく、エンド・ユーザーである」と指摘。オリジナルのスノーウエアの開発や資生堂との協働など、製品開発からプランニングして製品の新しい側面を引き出し、同社に大きな収穫をもたらした。

日産自動車では、当時のクルマの広告の焦点がメカニズムだったなか、「クルマとは何か」という主題を追求し、「若いユーザーの心の中に波を起こすこと」が大事だと考え、「愛」をテーマに掲げたスカイラインの広告シリーズが誕生した。広告を刷新したことで、400%の販売実績をあげたという。

日本のアートディレクターの職能の確立と地位向上に貢献し、ライトパブリシティの信田富夫社長、細谷巖とともに広告デザインに写真を導入して新しい表現を切り拓くなど、デザイン界にはたした功績は大きい。そんな向秀男のアーカイブ資料は、現在ご遺族が保管・管理している。その寄贈に尽力し、向のもとで仕事をした経験のあるグラフィックデザイナーの麹谷宏さんと、独立後の事務所で働いた斉藤佳子さんに、向の仕事に対する姿勢や普段の素顔について伺った。

Masterpiece

代表作

アートディレクター&コピーライター(ライトパブリシティ)

「羊も仲よし」東洋レーヨン(現・東レ)(1959)、「涼を呼ぶせんいのカクテル」東レ(1960)、「0.91のせんい」東レ(1963)、「O(オー)の奇跡」シチズン時計(1963)、「敷物を外して11年」「昭和26年3月革命」住友ベークライト(1963)、「技術のスパイがスッパイ顔をした」「世界の腕時計は自動巻きだけの時代を終りました」シチズン時計(1964)、「人には好みがあることから出発しています」「不良品が一つも出ない理由―」東洋東陶(現・TOTO)(1969)、「〈昼夜型・不思議の目〉ハイ・コンパクトで登場。」キヤノン(1970)、「『眠れる獅子』といわれた日本のキヤノンがこの1台のカメラに5年の歳月をかけていました」キヤノン(1972)、「午後5時のカゲを消せ!」ブラウン(1972)、「オトナの気分だなァー。」日本酒造組合中央会(1972)、「ケンとメリーのスカイライン。登場」日産自動車(1973)、「ケンとメリーから、ありがとう。」「ケンとメリーはゴミを捨てません。」日産自動車(1974)

アートディレクター(ライトパブリシティ)

「ヤマハを創る13の木」日本楽器(現・ヤマハ)(1966)、「Made in Japanの音楽教室」「アラスカの木は二度太平洋を渡ります」「豊かな情操をあとからお金で買えるでしょうか?」ヤマハ(1967)、「これは私のモノだ、誰にも渡さない」「彼女は 生まれてくる子どもを ピアニストにするつもりはありません」ヤマハ(1968)、「さあ来い、長雨」倉敷レイヨン(現・クラレ)(1968)、「部品倉庫が小さくても部品は、充分過ぎるほどです」TOTO(1970)、「ご満足ですか、新聞広告。あなたの助言をお送りください」日本新聞協会(1970)、「心が、ますます大切にされる時代です。」ヤマハ(1970)、「小さなタメ息が生まれるー大きなグロリア。」日産自動車(1971)

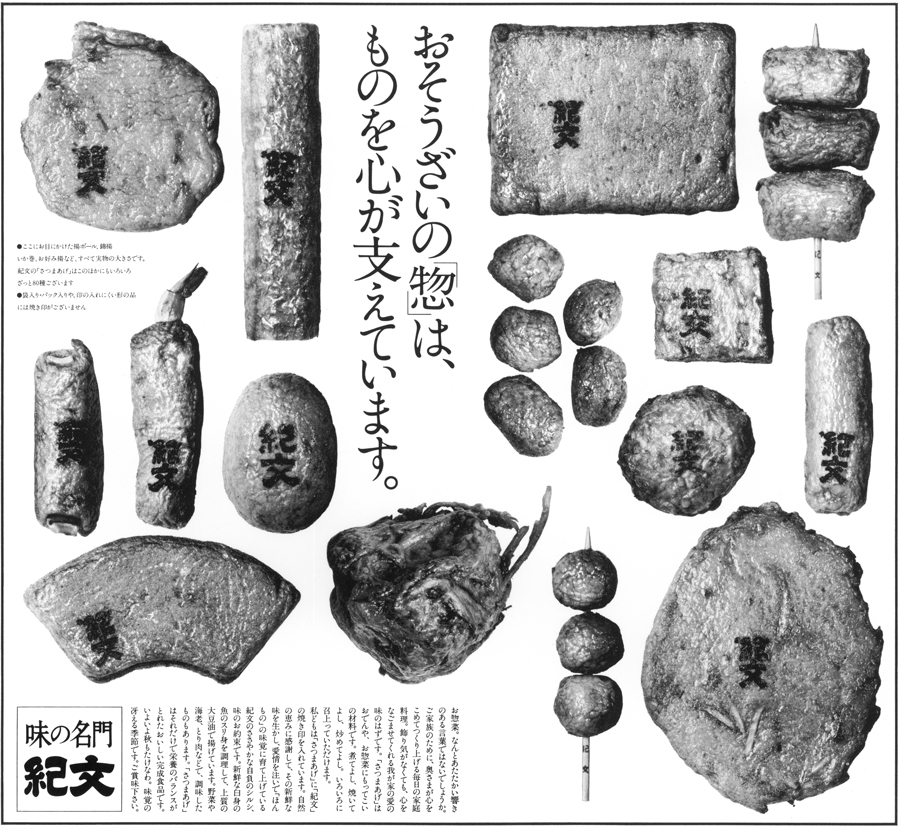

アートディレクター&コピーライター(向デザイン企画室)

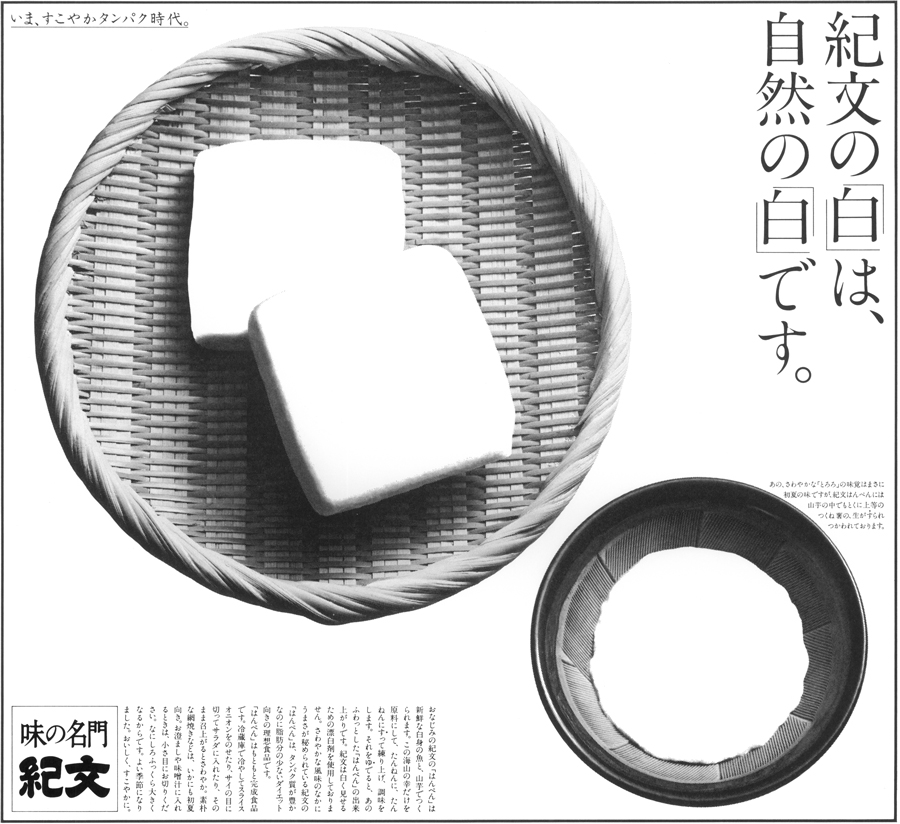

「おそうざいの『惣』は、ものを心が支えています。」「時のヒト、『すけそうだら』をお目にかけます。」紀文食品(1978)、「『準』になるな。『純』になれ。」宝酒造(1978)、「ツイードを男から奪え。」「女がひとり旅に出るとき。」松屋銀座(1978)、「お正月こそ日本人。」「海の幸か、山の幸か、紀文の『はんぺん』」「『おでん』ってヒューマンですね。」紀文食品(1979)、「ウェストサイズ物語」紀文食品(1981)、「切ると強さが見えます。」山陽国際パルプ(現・日本製紙)(1981)、「パッケージも、品質の一つと考えてきました。」雪印乳業(現・雪印メグミルク)(1982)、「Simple & Compact イメージはいきものだった。」象印マホービン(1985)、「店頭では胸のワッペンを外していますがね。」三菱商事(1985)、「遊んでたら、こんなの、できました」紀文食品(1986)、「風味絶佳。『大成』がパンを焼きはじめます。」大成建設(1986)、「たった2文字の、この紀文の焼印を押すことにもいろいろの物語がありました。」紀文食品(1990)、「滑らかって味なんだ。」紀文食品(1991)

クリエイティブディレクター(向デザイン企画室)

「あったかいなあ。これ。」「破れ。破れ。」松屋銀座(1983)、「東京の御歳暮。一九八三年・銀座もの語」松屋銀座(1984)、「デザインの松屋です。」(1986)、「家族晴れ。」「松屋が変わる、東京が変わる」松屋銀座(1990)

著書

『向秀男のアートディレクション』誠文堂新光社(1974)、『世界のグラフィックデザイン 4 アドバタイズメント』永井一正、梶祐輔と共著、講談社(1974)

Interview 1

インタビュー01: 麹谷 宏さん

インタビュー:2024年9月4日 14:00〜16:00

取材場所:ケイプラス

取材先:麹谷 宏さん

インタビュアー:浦川愛亜

ライティング:浦川愛亜

アートディレクションで大事なのは

コンセプトとビジュアルの両面で訴求すること

イントロダクション

向秀男のアーカイブ資料は、遺族が保管・管理している。その内容は、向デザイン企画室に残されていた掲載紙・誌(取材記事など)や向秀男をモデルとしたマンガ。1993年にギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)で開催した「オマージュ 向 秀男展」に展示した作品を製版し直してパネル化したもの。デザイン関係の書籍約500冊(主に海外のデザイン書籍)は、東北芸術工科大学図書館に寄贈。現在でも「向秀男文庫」として公開し、デザインを志す学生たちが参考にしている。

「向秀男がアートディレクターとして携わった作品」、また「向秀男がアートディレクター、デザイナー、コピーライターとして携わった作品」約2,000点を、川崎市市民ミュージアムに寄贈。寄贈した作品は、1枚しかなかったものは原寸大のコピーを取り、複数枚残っていたものはそのうちの1枚を遺族が保管。寄贈の受け入れ後、川崎市市民ミュージアムでは1996年に「向秀男の広告美学展」開催。図録は作成されていないが、地元のケーブルテレビ局が番組を制作し、その番組を録画したビデオテープとDVDを遺族が保管。しかしながら、2019年の台風19号の多摩川の氾濫により川崎市市民ミュージアムでは、ほかの貴重な収蔵品ととともに向秀男の資料も水没。現在レスキュー中で、向秀男の作品は、洗浄等の応急処置中とのこと。

川崎市市民ミュージアムへの寄贈に尽力

ー PLATのデザインアーカイブの2019年の取材で、向さんのアーカイブ資料を川崎市市民ミュージアムへの寄贈に尽力されたのは、麹谷さんだったとお聞きしました。その経緯をあらためて教えていただけますか。

麹谷 向先生の一周忌に、1993年にギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)で「オマージュ 向 秀男展」が開催されました。ご遺族とライトパブリシティが持っていた向先生のアーカイブ資料の中から厳選して展示していました。これらの作品がまたどこかにしまわれてしまったらもったいない、どこかにそっくり寄贈したら喜ばれるのではないかと思い、ご遺族に相談をしたところ賛同いただき、会期終了後、人の紹介を頼りにいろいろな美術大学や図書館を回りました。ところが、今はそれらを引き受けて管理するスペースも余裕もないと言われて、すべて断られてしまいました。

ー 90年代当時は、日本ではアーカイブ資料に対する価値や保存、継承の意識が今ほど高くはなかったかもしれませんね。その後、川崎市市民ミュージアムに寄贈できたのは、粟津潔さんのお力添えがあったそうですね。

麹谷 ええ、粟津さんが「川崎市市民ミュージアムはどうだろう」と言ってくださったんです。粟津さんは川崎市にアトリエを構えていらっしゃったので、「紹介するから、話をしに行ってみたら」と言われて行ってみることにしました。川崎市市民ミュージアムは、1988年に竣工したばかりで、マンガの原画や資料をアーカイブしていると聞いて望みがあるかもしれないと思いました。

館長にお会いしてご相談したところ、向先生の功績を評価してくださって、「新聞広告のゲラ刷り(校正紙)だけ引き受けます」と言ってくださり、これで時代をリードした新聞広告の向先生の仕事がきちんと残ると思って安心しました。そのときに聞かされて初めて知ったのですが、こうしたアーカイブ資料を保管・管理するのはとても大変なのだそうですね。特にゲラ刷りは紙質があまりいいものではないので、きちんと保存するには湿度のことなど、手間や費用がかかるそうです。

ー じつは川崎市市民ミュージアムでは、2019年の台風19号の多摩川の氾濫によって収蔵品約26万点のうち、約23万点が被害に遭って、向さんの資料も水没したそうです。

麹谷 そうでしたか。

ー 現在も応急処置等のレスキュー作業が続けられていて、向さんの作品も同様に洗浄等の応急処置中であるとのことでした。麹谷さんが寄贈された資料は、ほぼ同じものをご遺族がお持ちとのことなので、貴重なアーカイブ資料が残っていて良かったと思います。

広告の世界に新しい表現を持ち込んだ

ー 今回、ご遺族のご希望もあり、向さんの代表作の写真を麹谷さんにぜひお選びいただけたらと思っております。麹谷さんは向さんの広告を当時、実際に新聞でご覧になられていたと思うのですが、特に印象に残っている作品や、話題にのぼった作品にはどのようなものがあるでしょうか。

麹谷 向先生の現役時代の広告のメイン媒体は、新聞広告でした。そして、毎日、新聞を開く度に驚いていました。向先生のお仕事、新聞広告はすぐにわかりました。刺激的で、衝撃的でおもしろかった。一体どうやって説明するんだろうと思うような商品も毎回、ビジュアルとコンセプトですばらしい表現をされる、本当に語りの上手な方でした。ヤマハのピアノがこんな木からつくられていますという「ヤマハを創る13の木」や、TOTOの水栓の部品を分解して並べた広告なども当時、話題になりました。日産自動車の「愛のスカイライン」シリーズや、東レの「涼を呼ぶせんいのカクテル」などが出たときも、衝撃を受けました。紀文の「ウェストサイズ物語」もおもしろかったですね。『ウェストサイド物語』の映画が話題になった時代で、それに引っ掛けたコピーです。昔は太った体型は成功者のステータスシンボルだったけれど、欧米では食生活が見直され、日本の食生活に学べという風潮があった。そんななかで紀文の商品は、「高タンパク、低脂肪の健康食品」と謳ったものでした。キヤノンの猫の広告「Cat’s-eye Canonet〈昼夜型・不思議の目〉ハイ・コンパクトで登場。」も話題にのぼりました。当時、ライトパブリシティがキヤノンの広告を、日本デザインセンターがニコンの広告を手がけていました。その頃のカメラ業界のトップはニコンだったので、ライトパブリシティは日本デザインセンターに追いつけ追い越せと競っていました。ビールでは、ライトパブリシティがサッポロビール、日本デザインセンターはアサヒビールの広告を制作していました。

ー 向さんは、アートディレクターの草分け的な存在でした。向さんの事務所で働かれていた斉藤佳子さんからお勧めいただいだ、東京アートディレクターズクラブ(ADC)が30周年を記念して発刊した書籍『アート・ディレクション・ツデイ』(講談社、1984)には、ADC誕生の背景について向さんが書かれた記事が掲載されていました。戦後の1950年頃、日本の広告活動が復活し始めたときに「アートディレクター」という職能について議論されるようになったそうです。アメリカにはアートディレクターがすでに2000人もいるのに、日本にはそれにピッタリ該当する人が一人もいなかった、と。そこで日本にアートディレクターの会をつくろうということになり、世話人に藤本倫夫や川崎民昌など、主旨・規約の草案を今泉武治が手がけ、1952年にADCが結成されたという流れがあったそうです。しかし、海外のデザイナーの仕事と比較すると、「日本ではまだまだ時間が必要だ」という言葉で、向さんは文章を結んでいます。

麹谷 向先生が「先生」とおっしゃっていたアートディレクターが、太田英茂先生(1892〜1982)でした。僕はその方にはお会いしたことはないのですが、その辺りの方がおそらくアートディレクターという職能の起源なのでしょうね。

ー 『向秀男のアートディレクション』にも、太田さんのことが書かれていました。「私のアートディレクションに共通した何かがあるとすれば、25年前に、広告発想の根底に『人間を愛する』ことを、したたかに据えることを要求した太田英茂氏の教えが陰影をひいているせいだと思う」と。

ところで、グラフィックデザインの広告に最初に写真を取り入れたのは、ライトパブリシティの信田富夫社長、細谷巖さん、向さんの3人だったと言われています。向さんがライトパブリシティに入られたのは1957年でした。

麹谷 そのとき、ライトパブリシティでは、村越襄さんというフォトディレクションのできるアートディレクターがおられて、早崎治さんという若いコマーシャルカメラマンを育て、亀倉雄策先生と東京オリンピックのポスターに参加したり、東レのカレンダーなど、コマーシャルフォトの分野を開発しておられて、新しいフォトビジュアルの登場が注目されていました。篠山紀信さんがデビューしたのも、その頃ですね。向先生の新聞広告デザインの特色のひとつは、写真の使い方です。先覚者ですね。

松屋銀座の向秀男の仕事

ー 向さんが関わられた松屋銀座の宣伝部の仕事は、どのような内容だったのですか。

麹谷 当時のデパートの広告は、新聞広告がメインで、テレビや雑誌の広告はまだありませんでした。最初の頃は、メインのコピーも向先生が書かれていました。向先生は、アートディレクターであり、コピーライターでもありました。先生のメインコピーが決まると、新聞広告、ポスター、ディスプレイまで展開していきます。

宣伝部には、僕のほかに2人、計3人のデザイナーがいました。仕事量はものすごく多く、向先生は細かいものまでは見ることができませんから、先生のアートディレクションに沿って、あとは個々に自由にデザイン制作を進め、ライトパブリシティに行って見てもらったりしていました。

ー 1960年からグラフィックデザインの世界は、忙しくなっていったそうですね。

麹谷 そういう印象がありました。世界デザイン会議が日本で開催された結果でもありますね。グラフィックデザイナーの数はまだ少なかったなかで、経済の成長とともに、グラフィックデザインの仕事の需要が高まっていきました。例えば、本の装丁なども、それまではおそらく編集者がやっていたんだろうけれども、ブックデザインという意識が高まってきて、大御所の先生方が手に負えなくなると、若い世代に仕事が回ってくる。僕もデザイナーの登竜門と言われた日宣美展で受賞するとお声がかかるようになり、新潮社や講談社の本の装丁に携わりました。

そういう仕事も全部、松屋銀座の宣伝部の中で、自分の机の上でやっていました。自分の家に持ち帰ってやる時間もないくらい忙しくて、自分のアパートには着替えに帰るくらい、ちょっと寝に帰るくらいで。月のうちに何日か会社で徹夜するという生活を送っていて、いろんなジャンルに広がって、グラフィックデザインの仕事が次から次へと舞い込んできました。

銀座界隈にスーパースターが大勢いた時代

ー 向さんは、松屋銀座に毎日来られたのですか。

麹谷 向先生は、大きな打ち合わせや会議などがあるときのみ、松屋銀座に来られました。同じ銀座で近い場所にあったので、僕がライトパブリシティに出向くほうが多かったですね。向先生が松屋の顧問というのは公認でしたから、僕がライトパブリシティに出入りしても当然何も言われませんでした。僕がライトパブリシティに行ったときに、時々、向先生が「コウちゃん、いいところに来た」と言って、東レやヤマハの新聞広告の進行中のゲラ刷りを見せていただけるチャンスにも出会えました。これが楽しみでしたね。毎回、驚いて、どこからこういう発想がくるんだろうと、いつも感心していました。

ー 和田誠さんは、1959年にライトパブリシティに入社されています。著書『銀座界隈ドキドキの日々』(文藝春秋、1997)には、その頃のライトパブリシティの制作室の席の配置と似顔絵がイラストで掲載されていますが、すごいメンバーですね。

麹谷 私が師とも、兄とも慕う田中一光さんをはじめ、スーパースターがいっぱいいましたから、僕はライトパブリシティに行くのがすごく楽しかった。和田誠さんや細谷巖さん、山下勇三さん、日暮真三くんともそこで知り合って仲良くなりました。細谷さんは僕より2個上、和田さんと山下さんは1個上で、日暮くんはちょっと年下で、そういう同じくらいの年齢層の人がたくさんいました。僕は日宣美展で1959年に奨励賞をいただいて、関西から来た若者が受賞したらしいと注目されたのをきっかけに、みんなと仲良くなりました。

社長の信田さんは社長室があるのに、しょっちゅうみんながいる部屋をうろうろしていましたね。みんな会社で仕事をしているというより、バカ話をしたり、ワイワイと遊んでいるような雰囲気がありました。外国の雑誌がたくさん届くんですけれど、われ先にと奪い合って見ていました。しばらくして僕のところに回ってきたので見たら、ページがところどころ無いんです。信田さんや向先生は、いいものを発見したら奪い取って自分のものにする、それはその人の権利だからページを破いても構わない、自身のクリエイションのためならいいと容認していました。要するに、早く見たもの勝ちということですね。日常生活の中の情報を大切にする自由な雰囲気を向先生もさかんに煽っておられましたね。

ー 銀座には日本デザインセンターもあって、そこにも個性豊かなデザイナーがたくさんいましたよね。

麹谷 日本デザインセンターは、亀倉雄策先生、原弘先生、山城隆一先生の呼びかけによって1959年に設立された会社です。松屋銀座の宣伝部のすぐ近所にあって、上京して来られた旧知の永井一正さん、木村恒久さん、田中一光さんもライトパブリシティから移っておられたので、食事に一緒に行ったり、しょっちゅう遊びに行ったりしていました。宇野亞喜良さん、原田維夫さん、横尾忠則さん、安斉敦子さんとも仲良くなりました。しかし、さすがに向先生をお誘いすることはなかったですね。

ー 早川良雄さんも1961年に銀座に事務所を開設されましたね。早川さんと山城さんはとてもお親しかったそうですが、一緒に仕事をされたことはありますか。

麹谷 なかったと思います。山城先生はせっかちで、早川先生はのんびりで、まったく違うタイプでした。早川先生と山城先生は本当にとても仲がよくて、僕が大阪の早川先生の事務所にいたときには、山城先生にもよく飲みに連れて行っていただきました。僕が日本デザインセンターに遊びに行くと、「コウちゃん、おいで」と言って、山城先生の部屋に呼んでくださるので、周りにいた人がウワーッと驚く。なんであんな若造が山城先生とペラペラ話ができるんだと不思議に思われていたみたいです。

ー 向さんと山城さんは、一緒に仕事をされたことはありますか。

麹谷 はい。広告の名作がたくさん生まれています。「やった!」というコピーの東芝の広告は、日本の広告デザイン史に残る歴史的傑作です。うっかり焦がしてしまって「やってしまった」という意味の言葉で、水や火の加減いらずの簡単で便利な電気炊飯器が登場したときの広告です。山下芳郎さんのイラストレーションの登場もフレッシュでセンセーショナル! とても話題になりました。

「東芝電気釜」東芝(1958)

AD:寺尾菊麿、アーチスト:山城隆一、山下芳郎、向秀男

麹谷 山城・向コンビがその東芝の名作を連発しているときのおもしろいエピソードがあります。山城先生は髙島屋を経て1956年からフリーで、ご自宅で仕事をしておられました。ライトパブリシティには、向先生と田中一光さんがいました。メールもFAXもない時代でしたから、向先生は仕上がったコピーを封筒に入れて田中一光さんに渡し、田中一光さんがその封筒を帰宅途中に山城先生のご自宅に届けていたんですって。

田中一光さんが奈良から東京に出てくるときに、山城先生が自分の家の近くに田中一光さんの住む家を探してくれていたそうで、それで家がたまたま近くなので、田中一光さんに声がかかったというワケなのです。

のちに、田中一光さんが「秘密だよ」と言って教えてくれたんですけれど、その帰りの電車の中で田中一光さんは毎回、向先生から渡された封筒をこっそり開けてコピーを読んで、自分ならどういうビジュアルにするだろうと考えていたそうです。それでしばらくしたら、山城隆一作品が新聞広告に掲載される。「ああ、こうなるのか」と、コピーとビジュアルが合体した広告を見て膝を打つ。それがすごく勉強になったと、田中一光さんは言っていました。

向秀男の人物像と、仕事に対する姿勢

ー 向さんが独立されたあと、麹谷さんは一緒に仕事をされたこともあったそうですね。

麹谷 ライトパブリシティにおられた向先生が松屋銀座にいる僕に仕事を頼むことはありませんでしたが、独立されてからは、ちょっとした仕事を頼まれたりしました。紀文のうなぎの冷凍食品の真空パックのパッケージをデザインしたこともあります。チルドパックを湯煎する新しい形態の商品で当時は珍しかった。コピーは「お湯で焼く蒲焼。」、本当にウマイですよね。よく売れたそうです。

打ち合わせで、向先生の赤坂の事務所にもよく伺いました。大きな丸いテーブルがあって、とてもきれいな事務所でしたね。向先生は、仕事用の椅子にチャールズ・イームズの黒い革張りの椅子を使われていて、亡くなられたあとに奥様から「使ってくださいませんか」とおっしゃっていただきました。だから、僕は今も向先生と一緒に仕事をしているのです。

「江戸前うなぎや」紀文食品(1979)

AD:向秀男、D:向秀男、毛利祐吉、P:小林正昭、C:向秀男

ー 向さんは、どのようなお人柄だったのですか。

麹谷 親切で優しくて、本当にいい方でした。怒鳴りつけたりするようなことはまったくない方ですが、「なぜそう思ったのか、それはどういう理由なんだ」と、ぐりぐり攻めてくるような怖さと厳しさはありました。

僕の師匠は、早川先生、向先生、田中一光さんの3人いて、向先生は、なぜ、どうするか、どこを責めるかと論理的にものを考える方で、早川先生は、感性、ひらめきの人で、田中一光さんは、その両方バランスをもった方でした。僕はいつもアイデアにつまると、彼らだったらどうするだろうと想像を巡らせます。早川先生ならどう考えるか、向先生ならどう考えるか、田中一光さんならどう考えるかと。

ー 麹谷さんは、向さんとはプライベートでもお会いになっていたのですか。

麹谷 それはもうしょっちゅうでした。向先生はグルメの人で、まだ『dancyu(ダンチュウ)』という食の雑誌が発行される以前の時代、僕も食べることが好きで、先生もそれを知っていたので、「コウちゃん、おいしいところが見つかったよ」と連絡をもらって、レストランに連れて行ってもらったりしました。80年代にパリの三つ星レストランの「トゥールダルジャン」がホテルニューオータニに進出してきたときにも、向先生から早速誘っていただき、この夜は食のうんちくは向先生、ワインのうんちくは麹谷と、長時間話し込み、シェフソムリエの熱田貴さんまで割り込んでくるほど盛り上がったことは、向先生との大切な思い出のひとつです。

ー そういうときに仕事やデザインの話をされたりするのですか。

麹谷 オールアバウトでした。先生は、よくしゃべる方でした。その話がまたおもしろいんです。いろいろなものに興味をもっていて好奇心が旺盛というか貪欲で、知識が豊富な方でした。「そういえば」と、話題が次々と出てくる。それに毒舌でした。毒舌だからおもしろいわけですよ。ここでは言えない話もいっぱいあります。

ー 向さんから学ばれたことは何かございますか。

麹谷 すべてです! 本当に教育されました。窮極(きゅうきょく)的にはデザインを介して、ものを考える姿勢について学びました。

具体的には、向先生はアートディレクションには2面あって、コンセプトを立てて構築するのと同時に、それがビジュアルとしておもしろく楽しく、完成されていなければだめだとよくおっしゃっていました。その両面、2本の足で立つことが大事だと。美しくないとだめ、おもしろくないとだめ。ビジュアルも大事で、そのビジュアルの意味やコンセプトも大事。その両方で訴求力を高めるというのが先生の基本的な考えでした。今も座右に置いているお言葉があります。「キャッチフレーズの書けないアートディレクターはダメだよ」。

ー 貴重なお話をありがとうございました。

Interview 2

インタビュー02: 斉藤佳子さん

インタビュー:2024年6月18日 13:30〜15:30

取材場所:喫茶店(東京)

取材先:斉藤佳子さん

インタビュアー:浦川愛亜

ライティング:浦川愛亜

独立後は、自分のペースで独自のスタイルで仕事をしていた

向秀男の事務所で秘書として働く

ー 斉藤さんは、どういう経緯で向さんの事務所に入所されたのですか。

斉藤 私はもともとコピーライターを志望していました。卒業後、大学時代のアルバイトがきっかけで広告代理店の創芸に入社して、広告代理店の仕事や役割を体験して一年半で退職しました。司書の資格でも取ろうと思っていた矢先に、母校の専門図書室の仕事の空きがあり、友人の後釜で勤務したのですが、やはり広告制作の世界があきらめられず、夜はコピーライター養成所「宣伝会議」に通い、卒業制作の入選を機会に転職しました。

向秀男先生の事務所に面接に行ったのは、広告学研究会の先輩でコピーライターの武田勉さんの紹介でした。「斉藤さんは、向秀男さんの事務所がいいね」と言われ、赤坂の事務所に行きました。向秀男と言えば、各新聞広告賞の審査員で名前が載っていましたから、とても緊張しました。まだ、わずかしかコピーライターの作品がなかったので、作品は持っていきませんでした。仕事から戻った先生に履歴書を見てもらうと5分ほどで入所が決まりました。オフィスといい、向先生、先輩の藤田さんはどこか親戚のような感じで、少し安堵しました。私はコピーライターでデビューしたのが28歳で、向先生のところに入社したのは1978年の30歳のときでした。

ー 向さんの事務所では、どのようなお仕事をされていたのですか。

斉藤 先輩の藤田さんから、向デザイン企画室での秘書の仕事を教えていただき、向先生のスケジュール調整、制作スタッフのスケジュール、クライアントとの打ち合わせなど、来客のご都合などもお聞きして時間を調整しました。先生の書いた企画書もコピーもすべて清書し、最終的に原稿になってからの文字校正は私の仕事でした。ほかにも、校正紙や掲載誌、資料などの整理、クライアントへの原稿などを届けたり、でき上がったイラストを受け取りに行ったり。アシスタント的な仕事ですね。私自身がクリエイターとして仕事をするうえで、このうえない貴重な経験でした。先輩の藤田さんは、経理をメインにマネジメントされ、スタイリストとして撮影で使う道具を揃えていました。

ー 向さんは、お弟子さんのような人をとらなかったそうですが、制作はすべてお一人でされていたのでしょうか。

斉藤 赤坂の事務所のマンションの下の階に、デザイナーの毛利祐吉さんの毛利デザイン室があって、向先生が考案されたサムネイルやラフデザインを毛利さんがデザインに起こしたり、毛利デザイン室のスタッフが版下制作や割り付けをしたり、先生が忙しいときは色校正をやってもらったりもしていました。向先生がライトパブリシティから独立後、事務所の場所を探されているときに、赤坂のマンションの空室を教えてくれたのが毛利さんだったそうです。毛利さんは、もともと松屋銀座にいた方です。

先生の当時の仕事は、新聞、雑誌、ポスター、カタログ、カレンダーなどの紙媒体をすべて手がけられ、広告物に写真やイラストなどが入る場合は、ビジュアルに適したカメラマンやイラストレーターにお願いしていました。

ー お忙しかったと思うので、事務所には本や資料が山積みになったりしていたのでしょうか。

斉藤 いえ、いつもとてもきれいにされていました。広いワンルームで木製の大きな丸いテーブルがあり、そこにクライアントや印刷所の方などが訪れて打ち合わせや原稿の校正などをします。天井も壁も真っ白で、収納付きの本棚があったり、家具はスウェーデン製でやはり白くて、コーヒーカップやお皿はすべてブランド製品でした。特注で製作してもらった棚には、クライアント別に念校の校正紙を入れて、初稿と再校は不要になったら処分していました。念校は印刷所から10枚くらい届くので、東京アートディレクターズクラブ(ADC)や日本グラフィックデザイン協会(JAGDA)、各新聞社のコンペなど、いろいろなところに出すために保管していました。

先生は不要なものはどんどん捨てて、机の上には原稿用紙、その日の新聞、ステンレスの灰皿、ペン立て、郵便物、ルーペぐらいで、サイドテーブルにそのときに必要な資料などを置いて、いつもきれいに整頓されていました。藤田さんと私は毎朝、交代で掃除をして、先生も時間があるときはご自身で資料の片付けをされたり、お客さまが帰られたあとに「いいよ、僕がやっておくよ」と食器を片付けてくださったことも。そのあいだに私は事務所のマンションの1階にあった「ホワイエ」という喫茶店でお待ちのお客様を呼びに行きます。

一日の仕事のタイムスケージュール

ー 向さんはどのようなタイムスケジュールでお仕事をされていたのですか。

斉藤 事務所に来られるときは、打ち合わせをすることが多かったです。午後13時頃から18時頃まで仕事をされて、企画書の提出やプレゼンの前などは夜遅くまで仕事をされて、土日も出社されることもありました。週に1回ほど、アタッシュケースに資料や小物を入れてホテルオークラに泊まって仕事をされました。プライベートよりも、仕事優先の生活だったと思います。そんな多忙な日々のなかで毎回、新しい発想をされるのですごいと思っていました。

ー 斉藤さんは、向さんのお仕事をどのようにご覧になられていますか。

斉藤 当時、70年代は、広告によって社会を変えていく、啓蒙するような先進的な表現が盛んでした。1973年に土屋耕一さんが伊勢丹の広告で書いたコピー「こんにちは土曜日くん。」は、それまで日本では日曜日の週一回の休日だったのが、70年代前半に週休2日制が導入され始めたことを謳ったものでした。石岡瑛子さんのアートディレクションによる、1974年のパルコの広告「モデルだって顔だけじゃダメなんだ。」は、女性の生き方をテーマにしたものでした。

向先生は、日産自動車の広告「愛のスカイライン」シリーズが有名です。ケンとメリーというカップルが春夏秋冬の季節を感じながら旅をしたり、スカイラインを通じて2人の豊かな時間を楽しむという内容です。また、「太陽と自然はみんなの持ちもの、ケンとメリーはゴミを捨てません。」「車の旅・ゴミは持ち帰りましょう。」といったコピーもあり、今の時代に通じる環境に対する配慮も当時から謳っていました。スカイラインは、この広告シリーズによって若い世代にも絶大な人気を誇って、おしゃれで格好いいクルマの代名詞になりました。

向先生は、コピーはほとんどご自分で書かれました。その文章力は本当にすばらしいと思っています。紀文の広告では、「おそうざいの『惣』は、ものを心が支えています」が特に印象に残っていて、私の好きなキャッチです。また、驚くほどの知識の豊富さです。「B足らん」と原稿にあって、何だろうと思ったら『細雪』に出てくる言葉で、ビタミンが足らないという意味でした。雪印乳業の広告で、『細雪』の初版本の写真が使われたのも印象的でした。

『アート・ディクレション・ツデイ』(講談社、1984)には、1972年から1981年までの厳選された広告やADCが設立された1952年から30年のグラフィックデザインの歴史を見ることができます。向先生は、1990年にADCの会長に就任されました。

ー 向さんは、ライトパブリシティの信田富夫社長や細谷巖さんとともに、日本で広告デザインに初めて写真を採用されたことでも知られています。独立後、新聞広告で写真を使う場合、ご自身も撮影に立ち会われていたのでしょうか。

斉藤 原稿によっては立ち会われていましたが、信頼するカメラマンさんの個性に合わせて、任せることもありました。吉田忠雄先生という、静物をシャープにきれいに撮影される、『家庭画報』の雑誌などにも写真を撮られていた方もその一人です。カメラマンさんに撮影してもらって、でき上がったネガなどから先生がセレクトするという流れでした。

写真に関しては、とても厳しかったです。はんぺんや牛乳の白など、色味にもすごくこだわられました。白いものは、少し青が出てしまう場合もあったりしますので。そういう場合は再撮してもらったり、プリントは柔らかい感じから硬い感じまで、3パターンくらい出してもらって、その中から選ばれました。

印刷についても、厳しかったです。校正のときの赤の入れ方で色味が変わってしまうので、また何かトラブルがあった場合は、製版所や印刷所の技術者と直接相談して調整していました。新聞を見る方は、そこまで違いを気にしないとも思うのですが、プロ魂ですね。細部まで徹底して見ていらっしゃいました。

私が入所直後、カメラマンの萩原正美さんに駅のラッシュ時の人の様子や東大寺の大仏などを撮ってきてほしいと依頼されたことがありました。それは新聞広告に使った写真ですが、私はそのときに使わなかったプリントをいただきました。

紀文食品(1978)

AD:向秀男、D:向秀男、毛利祐吉、P:小林正昭、C:向秀男

紀文食品(1981)

AD:向秀男、D:向秀男、毛利祐吉、P:吉田忠雄、C:向秀男

人物像と嗜好について

ー デザイン界では当時、怖い方が多かったと思いますが、斉藤さんから見た向さんはどのようなお人柄でしたか。

斉藤 私はいつも緊張していました。雑談することもなかったですし、リラックスして話したこともありません。でも、先生は一緒に仕事をする人とはよくお話され、怒ることもありませんでした。私は突然に、何回か怒られたことがありますが。私に対してではなく、何か仕事への不満だったのかなと思います。出入りの方々にも大切に接して、常識も大事にされ、決断が早く、知識も豊富で、コピーを書くのもすごく早かったですよ。

ー 食通でもあったそうですね。

斉藤 私が入所した日は、3月1日で先生のお誕生日だったので、藤田さんと一緒にTBS会館のレストラン「シド」でフルコースをご馳走になりました。先生はそういう高級なお店にも行かれますが、庶民的なお店にも行かれました。先生はホテルに宿泊された翌日は午前中に出社されるので、藤田さんと私はよく昼食に連れて行っていただき、600円のとてもおいしい親子丼をご馳走になったこともありましたし、赤坂界隈はおいしいお店が多く、「ホワイエ」ではよくスパゲッティをご馳走になりました。事務所に訪れるみなさんも先生の食通をご存知なので、手土産でおいしいお菓子をお持ちくださいました。

先生は、若い頃はお酒を飲めなかったそうです。サッポロビールに入ってから飲めるようになったとおっしゃっていました。お酒もコーヒーもよく飲まれました。タバコは「ポールモール」、なくなるとワンカートン買いに行きました。新商品が発売されると、すぐに取り入れていました。私が事務所にいた当時、コードレスの電話も使われていました。今で言う、携帯電話ですね。

ー 斉藤さんは、向さんの事務所に何年くらいいらっしゃったのですか。

斉藤 6年間いました。自分も「コピーを書きたい、広告をつくりたい」という思いがあったのが一番の理由です。退所後、小さなプロダクションでコピーライターとして仕事し、その後、ディレクターになりました。私が東急エージェンシーに在籍していた頃、先生の紫綬褒章の祝賀パーティがあってお招きくださり、私の退所後の仕事を先生はとても喜んでくださいました。

その後、訃報を聞いて、ご葬儀に参列しました。たくさんのクリエイターが参列され、出口付近で先輩の藤田さんに会った途端、私は大声で泣いてしまいました。事務所を退所してから少し時間が空いていましたが、6年間もお世話になったこともあり。今、思い出してもせつないですね。

私が事務所にいたときに、先生はちょっと時間ができると、よくハガキにお返事を書いていたのが記憶に残っています。とても優しい字を書かれるんです。力をあまり入れないで、すーっと流れるようなきれいな字でした。先生が描いた絵を見せていただいたこともあります。山の中腹で先生が一人で寝ていて、とてもリラックスして楽しそうな空気感が伝わってきました。その絵を見たときに、先生はもしかしたら、基本的にはおひとりでいるのがお好きなのかなと思ったりもしました。

個展などのオープニングパーティにもよく行かれて、賑やかな場もお好きだと思うのですけれども。外出時はおひとりで出かけられ、夜に事務所に残って一人で、あるいは、ホテルにこもって仕事をされるなど、スタッフを何人も抱えるのではなく、お一人で自分のペースで独自のスタイルで仕事をされていました。

先生のすべての顔を知っている人は、あまりいないのではないかなと思ったりもしました。その本当の姿は、誰にもわからないような気もしています。じつは、向先生は2冊目の作品集を出版したいと考えて構想を練っていました。

ー そうでしたか。独立後からだとしたら、作品は20年間分くらいありますね。独立後の仕事に対するお考えも読んでみたかったです。本日はお時間をいただき、誠にありがとうございました。

向秀男さんのデザインアーカイブに対するお問い合わせは、

NPO法人建築思考プラットフォームのウェブサイトからお問い合わせください。

https://npo-plat.org