日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

村田智明

プロダクトデザイナー、デザインプロデューサー

インタビュー:2025年4月2日 13:30~16:00

取材場所:ハーズ実験デザイン研究所

取材先:村田智明さん

インタビュアー:関 康子

ライティング:関 康子

PROFILE

プロフィール

村田智明 むらた ちあき

プロダクトデザイナー、デザインプロデューサー

1959 鳥取県境港市生まれ

1982 大阪市立大学工学部応用物理学科卒業

三洋電機デザインセンター入社

1986 ハーズ実験デザイン研究所設立

2004 企業コンソーシアム・ブランド「METAPHYS」事業開始

2014 『ソーシャルデザインの教科書』出版

2015 『問題解決に効く「行為のデザイン」思考法』出版

2017 『感性ポテンシャル思考法』出版

2020 『バグトリデザイン事例で学ぶ「行為のデザイン」思考』出版

2020~ 大阪公立大学 研究推進機構協創研究センター イノベーション教育研究所

客員教授

2024 「行為のデザイン」博物館@中国蘇州市青苔国際設計村 開設

2025 公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会(JIDA)理事長就任

世界工業設計学会(WIDA)Vice President

日本デザイン振興会フェロー就任

*日本デザイン振興会グッドデザイン賞、ドイツIFデザインアワード、京都デザイン賞、にいがたIDSデザインコンペティション、デザインインテリジェンスアワード(DIA)、デザイン・フォー・アジアアワード(DFA)、シンガポールデザインアワードなど、多くの審査委員を務める。多摩美術大学、京都芸術大学、九州大学、愛知県立芸術大学などで教鞭を執る。

Description

概要

村田智明のデザイン活動は「大阪が拠点」ということなしには語れない。なぜなら大企業やメディア、クリエイターが集中し「デザイン畑」ができている東京とは違い、大阪を地盤にする村田は「デザイン畑」を耕すところから始めなければならなったからだ。しかし、この畑を耕すことこそが、彼独自のデザインをかたちづくってきたとも言える。

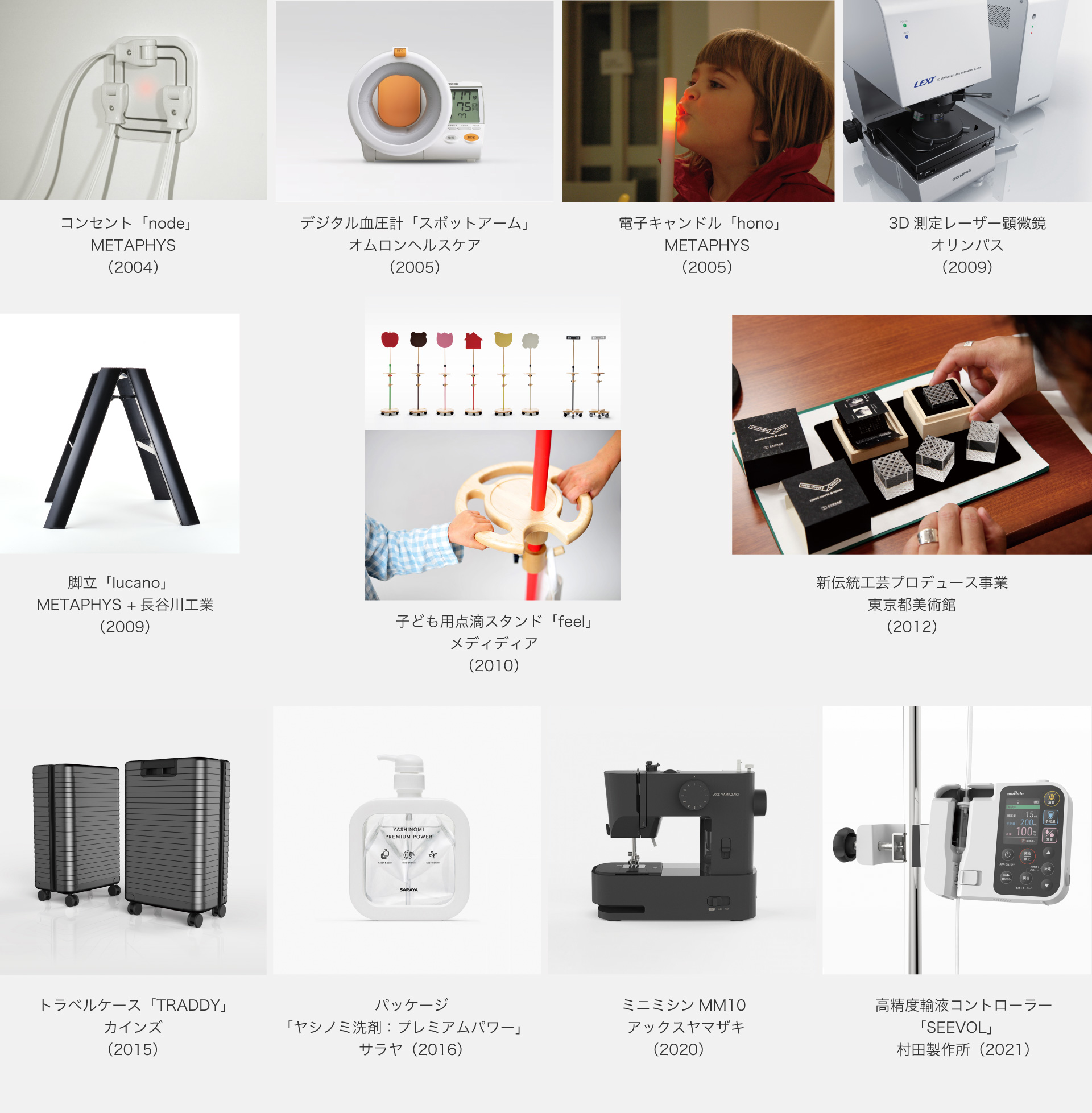

村田の代表作の多くはこの畑から誕生している。例えば電子キャンドル「hono」は、大阪の中小企業とのコンソーシアム・ブランド「METAPHYS」の行動心理の実験的商品である。世界的な評価を得ている海水淡水化装置「MYZ E-40」は、自ら立ち上げたファンドで初期投資を賄った。デザインを「人の行為」という視点から解説する多くの著書は、自らのデザインワークショップや勉強会の教科書としてまとめられた。MoMAショップでも販売されているインテリア小物のようなミニミシンMM10は、子育て世代にハンドクラフトの魅力を再発見させた。村田のデザイン畑の産物の背景には、カッコよさだけでなく社会的視点、最新技術、新たな行為や行動につながる独自のストーリーがある。

彼のもうひとつの特徴は大学で学んだ応用物理学に通じる合理性だ。感性で語られていたデザインを徹底的な観察、仮説に基づく実験、データや知見の分析という科学的アプローチによって、誰もが納得できる領域に変えている。著書『バグトリデザイン事例で学ぶ「行為のデザイン」思考』では「人の行為に注目すればあるべきデザインが見えてくる」という村田独自の思考が語られている。一方で、デジタルやAIが当たり前になった今だからこそ、デザインは人間の感情により積極的に関わらなければならないとも言い、「感性ポテンシャル思考」を唱えている。

今回のインタビューのなかで村田から何度となく「大阪だからやらざるを得なかった」という発言を聞いたが、東京から見れば「大阪だからこそできたんですよ!」と返したくなる。もちろん村田のデザインに対する壮大な構想力と実行力があればこそ、なのだが。

現在、村田は大阪を飛び出し、アジア、欧州へと活動場所を広げ、一方で教育へ、経営へ、行政へと行動内容を深化させている。まさに21世紀のデザイン思考を体現する存在として、これからも大阪人だからこそできるデザイン発信を期待したい。

Masterpiece

代表作

コンセント「node」 METAPHYS (2004)

デジタル血圧計 オムロンヘルスケア(2004)

電子キャンドル「hono」 METAPHYS(2005)

「百年物語」デザインプロデュース にいがた産業創造機構 (2005~)

パーティション「falce」 METAPHYS+森田アルミニウム工業(2006)

3D測定レーザー顕微鏡 オリンパス (2009)

脚立「lukano」 METAPHYS+長谷川工業(2009)

子ども用点滴スタンド「feel」 メデディィア (2010)

新伝統工芸プロデュース事業 東京都美術館(2012)

トラベルケース「TRADDY」 カインズ (2015)

パッケージ「ヤノミ洗剤:プレミアムパワー」 サラヤ(2016)

マッサージチェア「Lupinus Robo」ファミリーイナダ(2018)

ミニミシンMM10 アックスヤマザキ(2020)

高精度輸液コントローラー「SEEVOL」 村田製作所(2021)

KOTOS 京都里山SDGsラボ デザインプロデュース 由良工務店 (2020~)

メタルハンモック「floate」共和工業(2023)

主な著書

『ソーシャルデザインの教科書』生産性出版 (2014)

『問題解決に効く「行為のデザイン」思考法』CCCメディアハウス(2015)

*後に韓国と台湾で出版

『感性ポテンシャル思考法』生産性出版(2017)

*後に韓国と台湾で出版

『バグトリデザイン事例で学ぶ「行為のデザイン」思考』朝日新聞出版(2020)

Interview

インタビュー

ダブルメジャーのデザイナー、

デザインマインドのある経営者や行政官の育成が肝要

物理学からデザインへ

ー まずは、村田さんがデザイナーになるまでの道のりを教えてください。

村田 父親の仕事の都合で2歳のときに鳥取から東京に越しました。家は貧しかったけど、小さい頃から絵を描くことが好きだったので、ひとつだけ好きなことをしなさいという親の方針で画家の先生のお宅に絵を習いに行っていました。雨の日も風の日もバスに乗ってね、おやつを出してくれてそれも楽しみでした。どんな絵かというとトンネルからバーッと電車が出てくるところなんかをパースで描いていました。ただ普段は画用紙や絵具は買えないので、父親の建築現場にある黒板とチョークで描いては消してまた描くという感じでした。病気で入院したことがあって、初めてスケッチブックを買ってもらったときは本当にうれしかったです。父親の現場にある建築資材やがらくたでソリをつくったり、遊び道具はほぼ自作でしたね。そして小学校4年のときに大阪の東淀川に越してきました。

ー 子どもの頃からパースで絵を描いたり、遊具を手づくりしたり、デザイナーの素養があったんですね。

村田 その頃の一番の思い出は小学校5年生のときの1970年大阪万国博会、衝撃的でしたね。もう執行猶予だから話すんだけど、入場料は払えないから会場近くまで自転車で行って秘密の穴から会場に侵入して見て回り、家に帰ってくると見てきたパビリオンの模型を紙でつくっていました。空間認知力は強く、見たことのない未来の建築に惹かれていました。万博では最先端のテクノロジーやサイエンスもおもしろくて、その頃から宇宙や物理にも興味が湧いてきて研究者や科学者に憧れるようなった。そのまま中学、高校へと進んで大学で何を専攻するかというときに、僕の世代は共通一次試験(現センター試験)の実施前だったので国公立大学は一期校と二期校を受験できた。だけど、一期校の第一希望の建築学科が落ちたので第二希望の応用物理学科に進むことになりました。大学では地球上に宇宙の状態に近い超高真空状態を再現したチャンバーの中で、BeCuにオージェ分光法を用いて2次電子放射を促進させることで、フォノンやフォトンといった微弱な宇宙線を計測することができる電子増倍管の研究をしていました。

ー そんな村田さんがどうしてデザインの道を進むことに?

村田 ひとつは、物理は自分に向いていないのかなあと感じるようになったこと。と言うのは、物理に限らず科学の世界では先人たちの研究や仮説をアップデートしていく努力が必要です。一方でアインシュタインとかホーキンスのような天才レベルになると、理想解に向かって一足飛びに理論を構築してから実験や観察でそれを裏付けていたわけです。僕は一歩ずつしか進めないことが歯がゆくて、でも、天才のような帰納法は無理。それで一足飛びに飛躍できる直感的な仕事に憧れるようになっていました。もうひとつは大学の美術部で絵を描き続けていたこと。それで漠然とデザインがいいのではないか‥‥‥と。

ー それにしても物理からデザインって一足飛びですね。

村田 「物理」は「物(もの)の理(ことわり)」と書くけど、僕は科学に限らず世の中の「真理の探究」に興味があります。物理を通して「真理」に近づくための思考や方法論を学び、何事もその本質や構造を知りたいという姿勢が身についた。「デザイン」も人が求める何かを探求し、新たな世界をかたちづくるという点で物理と重なります。従来、アートやデザインは感性の領域とされ、そのブラックボックスの中身を論理的に語られることがなかった分野。でも自分ならば論理的な手法で掴みどころのないデザインに新たな地平を開拓できるのではないか。こんなアプローチでデザインをしている人はいない、だったら自分がやってみようと思った。つまり僕にはバックキャスティング思考のできる「デザイン」が合っていて、さらに他のデザイナーとは違う物理的アプローチが活かせると思ったのです。

ー 村田さんらしい思考ですね。とは言え、三洋電機(以下三洋)にデザイナーとして入社された経緯はどんなだったのですか? 関西なら松下電器産業(以下松下、現パナソニック)とかシャープといった会社もありましたよね。

村田 デザインの勉強はしていなかったので松下やシャープは難しいだろうなあと、三洋に絞りました。三洋の人事部の担当者は研究職を勧めてきたのだけど、僕はデザインと技術の中間領域を目指していたので「インターフェイス」に関わる仕事をやりたいと伝えました。当時は「インターフェイスって何?」という感じでしたが、彼はその後、インターフェイスの意味を調べたうえで「それならデザイン部ではないか、夏休みに美大生を集めた1週間の研修があるから参加したら」と提案してくれました。このあり得ない提案がのちに僕の人生の転機になりました。

研修には急遽参加した僕を含めて21人が参加していて、最初の課題は「明朝体で自分の名札をつくる」で、何かを見ずに書体を描けなかったのは僕くらいでした。それから「未来のテレビ」をテーマに悪戦苦闘した研修でしたが案の定不採用の通知を受け取り、デザインを勉強して再挑戦すると伝えて電話を切りました。恩師の兼松教授に報告に行ったら「そうか!」と一言。その後美術部の夏合宿に合流していたら、三洋からの電話が宿に届き、「君は美術部だそうだね。絵を見てみたい」と、再度面接することになった。僕が一度落ちたことを知っていた部員たちは興味津々で、「美術部の絵を持って行くならヌードのデッサンも必須だ」なんていろんなことを言ってくるわけです。今から思えば先輩に茶化されていたんだけど、僕は本気で雑誌のヌードグラビアを手本にスケッチを描いて持っていきました(笑)。

面接会場にはデザイン部長が何人かいらして神妙な雰囲気。そんなとき、藤井一郎部長が「このヌードは見覚えあるぞ?」と緊張した場も大笑いに。藤井さんは場を和ませてくれたうえに僕を推してくれて、何とかデザイン部に採用が決まりました。大喜びで兼松教授に報告に行ったら「そうか!」とにべもない反応で、でも数年たって就職担当者から当時兼松教授が末期がんの身体なのに三洋に掛け合ってくれたと聞きました。教授には恩を感じたし、僕がデザインした最初の製品を持ってお礼に行こうと心に誓ったけれど、実現する前に鬼籍に入られてしまいました。

苦悩のインハウス時代

ー そしていよいよ三洋のデザイン部でデザイナーとしての一歩を踏み出したのですね。

村田 ところがデザインの仕事をさせもらえない。部内でデザイン検討会が開かれるんだけど、僕はスケッチのコピーや資料づくりばかり。分野違いというレッテルを貼られてしまったに違いないと焦っていると、叔母が「滝行をすればいい」と勧めてくれた。極寒のなか白装束に着替えて滝つぼに近づいていくと、坊さんから「水になれ」と一言。普通の人は水圧でまともに立てないらしいのですが、僕は初めは力んで弾かれたのですが、あまりの冷たさに僕は力が抜けてフッと水に身を任せた瞬間に無心で立ち続けることができた。それを見ていた坊さんが「初めてとは思えない。見込みがある」と感心してくれた。でも僕が選んだのは滝行ではなくリアルな勝負。社内がだめなら社外で勝負すればいいのだと。

ー 突破口は開けたのですね。

村田 それからは、社外のデザインコンペに応募して、システマステーショナリーのコンペでは3位を、大阪産業デザインコンテストでは2年続けてグランプリをとることができました。そのときの審査委員はシャープの坂下清さんで、課題は泉州タオルを使った商品開発だったと記憶しています。それが三洋の社内誌で紹介されて、記事を見た部長が「こいつはデザインできるのか」と、初めてくれた仕事がラブホテルの料金表示ボックスのデザイン。そんな僕を見かねて、藤井部長が自分のチームに僕を借りたいと上司に申し出てくれて、あるプロジェクトを一緒にすることになったのです。

ー ようやくデザイナーらしい仕事が巡ってきたのですね。

村田 それは1984年発売された「It`s」という家電シリーズでした。1980年代前半はマイコン制御の家電が普及しつつあったけど、後手になった三洋には同じ土俵で戦わない戦略が必要だった。僕はこのプロジェクトのコンセプトチームに配属され、ブランドデザインの構築にあたることになりました。デザインコンセプトは「ボランタリーシンプリシティ」、つまり禅の精神に学び余分なものを省いて意識を際立たせるというもの。マイコン、多機能という時流に逆らってON/OFFというシンプル操作の家電シリーズは、「ホロニックパス=全体と個の調和」を合言葉に、ニューヨークのロフトをイメージした空間やライフスタイルにマッチする「一人暮らしの家電」の開発を目指しました。

第一弾として炊飯ジャー、トースター、ポット、コーヒーメーカー、掃除機、ホットプレート、アイロン、ドライヤー、電気カミソリの9品目10アイテムを開発、色はトラッドブルーで統一しました。「It`s」はシリーズ家電の先駆けとして大ヒットを飛ばし、その後20数年間販売されました。ロングライフになった背景には独自の販売方法もあったのです。販売期間を3月から4月の就職/入学時期に絞って出しては引っ込めていたので、毎年新鮮な印象を保持することができました。ところがその「It`s」でも僕は各事業部のデザイン室をつなぐコーディネーターのような役回りだけで製品のデザインはできなかったのです。

ー そんな状況で三洋には何年いらしたんですか?

村田 4年半。「It`s」のプロジェクトでもデザインできなかったので、転属願いを出してデザイン部から大東市にあるAV機器の住道工場のデザイン室に移動しました。そこで初めて本格的なデザインワークができるようになったのだけれど、仕事量が膨大、残業量もデザイン室トップクラスでついに網膜剥離になってしまった。

ー 不運続きですね。

村田 実は、当時三洋は社員でしたが自分の研究所を持っていまして、そこで三洋以外の副職を行っていたことも網膜剥離や過労の原因だったのだと思います。摂津市に屋根付きのガレージを借り、許可をもらってグラスウール入りの壁を立ててコンパネ床に端材カーペットを貼って、研究所としました。名前は「ハーズデザイン研究所」。

ー ハーズとは「Hers=彼女の」という意味ですか?

村田 そう。僕は、女性の感性が文化を創っているのだと思っています。それは根底にある考えなんですが、実は言葉の響きと発音記号の美しさを取って「He:rz」という表記を使っていました。

ー そこで外部コンペなどのデザインをしていたんですか?

村田 それだけでなく、物理化学の知識を活かしてコンクリートに化学薬品を混ぜて大理石のようなマテリアルをつくる研究などもしていました。

ー 錬金術のような‥‥‥。

村田 ハハ、そこまでは。だから研究室は薬品だらけ。ちょうどその頃(1984年)にグリコ・森永事件の監禁現場に近かったこともあって、ある日突然数人の警察官が研究所の戸を叩き押し入ってきて、「ここがアジトに違いない」って。たくさんのプリンのカップに入ったコンクリートの研究を説明することで、結局何事もなかったけど、そんな珍事もありましたね(笑)。その後、大阪ガスの新分野開発部門との共同プロジェクトでの光ファイバー入りのタイルユニットの商品化や資生堂の販促品デザインなどが決まり、副業でも何とか稼げる目途がたったので4年半勤めた三洋を退社しました。

ー ようやくフリーになったんですね。

村田 独立後の最初にやったことが心斎橋での個展「FETISH DESIGN WORKS」で、自分の研究所で開発したコンクリート素材に光ファイバーを入れたテーブルや蛍石のテラゾーのテーブル、水の波紋を映し出す照明、無電源で喋る石、漬物器、五輪の重ね鉢などを展示し、ブルータス誌の見開きで紹介されたり、読売新聞で連載をいただいたりしました。蛍石のテラゾーは倉俣史朗さんのスターピースをイメージしてもらえればいいかな。光ファイバーの床材ユニットは松下が権利化し、大阪のアジア太平洋トレードセンターの一階の床材に採用され、間欠的に床が光り始めるプログラムが行われていました。1986年に社名を「ハーズ実験デザイン研究所」(以下ハーズ)に改めて、本格的に活動を始めました。

ー 三洋ではご苦労されたようですが、何か良かったことはなかったんですか?

村田 それは80年代初頭に「スタジオ・アルキミア」や「メンフィス」を知って、特にアレッサンドロ・メンディーニさんに出会えたこと。当時僕はいわゆるポストモダンデザインにのめり込んでいました。造形性はもちろんですが彼らの「実験性」、特にメンディーニさんのスタジオ・アルキミアの実験的デザインに共感したんです。デザインはまさに実験ではないか、そうでないものは模倣だと考えていたんです。

ー すごい! 物理からポストモダンへ、突然の展開ですね。もう少し詳細を。

村田 1983年、大阪で国際デザイン交流協会が主催する第一回国際デザインフェスティバルが大阪城ホールで開催されました。フェスティバルはデザインのコンペティッションとアオード、展覧会で構成されていて、主要メンバーであったサントリー、松下、シャープ、三洋などのメーカーがサポートし、世界中の有名デザイナーが大阪に集結しました。

展覧会には三洋も参加していました。展示物はアドバンスドデザインの社内選考に入った作品でした。僕には無許可でモデル屋に発注したラジカセがあったのですが、当然選考からは外されていました。ところが展覧会場で展示品の荷をほどいていると何と僕のラジカセが紛れ込んでいたのです! 嬉しさに震えながらいそいそと設営をしていると、それを見つけた部長が「何でこれがあるんだ、どけろ!」とすごい剣幕。でも開会式の主賓で来ていたメンディーニさんがそのタイミングでブースに現れたため、撤去されることがなかったのです。そして彼は回遊するなかで何と僕のラジカセの前で立ち止まったのです。後日、連絡がきて、僕のラジカセが「日本のポストモダンデザイン」という内容でイタリアのデザイン誌『DOMUS』と『MODE』に掲載され、後に『AXIS』誌にも載ったんです。お陰でメンディーニさんや岡山伸也さんをはじめとした気鋭のデザイナーの方々とも後日お会いすることができました。社内では異端児扱いだったけど、ラジカセのお陰で毎日がバラ色に一変した。これは三洋のお陰だし、独立の後押しにもなりました。

AXIS誌に掲載された三洋電機のアドバンスドデザイン。左下の白いラジカセが村田さんのラジカセだ。

「行為のデザイン」を基底に

ー 今から思うと、当時の、特に日本でのポストモダンデザインはスタイリングだったと思うのです。村田さんがポストモダンから「行為のデザイン」や「ソーシャルデザイン」に転換するきっかけは何だったのでしょうか?

村田 一番の要因はフリーランスになったことですね。

ー と言うと?

村田 それまでの僕にとって「デザイン」とはエーテルのような、雲をつかむような、的確な説明ができない対象だった。だけどフリーになってさまざまなクライアントがいたり、そもそもの目的が違ったりと、デザインは切り口を変えればいろいろなアプローチがあると気づいたのです。そして、この「デザインとはと何か」という問いをクライアントに伝えていくことができないと、大阪ではデザインの受注は難しいと思ったのです。例えば野菜の大根は、蕪剥き、千切り、輪切り、おろしと切り方によってさまざまな料理になりますよね。デザインも同じではないか‥‥‥とね。デザインを刻むとき、「見た目の美しさ」を評価するのか、「そのデザインが果たす役割」を評価するのかといった切り口のほかにもうひとつあると考えたのです。3つ目の切り口は「そのデザインを使う行為」をどう評価するのかという視点でした。つまりデザインでは色や形や意義も重要だけど、「人の行為」を時間軸に並べて注目することで新たな可能性が広がるのです。例えば、無駄のない美しい所作を生むためのデザインはどうあるべきかとかね。こうしたデザインが生み出す価値をしっかり伝えたかったのです。

ー 著書で「行為のデザインとは、対象をモノだけに絞らず、人や情報、環境を含んだ中で『行為がスムーズに美しく振る舞われるためにどうあるべきか』を考えるデザインです。だからまずユーザーが目的を達するための動き、行為に着目します」とありますね。

村田 アートもデザインも環境や人が介在して初めて成り立つ、ということをあらためて考えるとわかりやすいと思います。デザインを「人の行為」という切り口で深堀りしていると「感性」や「社会性」もパラレルなテーマであることに気づきました。なぜならこれらは人の心理に起因していて、意識と無意識に着目している点で共通しているからです。人間が何かを感じ行動するときに、「意識しているか/していないか」ではまったく違った行為になるから、人の心理や行為の奥にある深層心理をデザインにどう取り込んでいくかが重要だと思うのです。

デザインの人材と土壌の開拓

ー 村田さんはまず、2014年に『ソーシャルデザインの教科書』を、翌年に『問題解決に効く「行為のデザイン」思考法』、そして2017年に『感性ポテンシャル思考法』、2020年に『バグトリデザイン』を次々と出版しています。拝読しましたが、「ここまでノウハウをバラしていいの?」というくらい、実践されてきたことをダイヤグラムとともに解説されています。著書を通してデザイナーの新しい在り方を示唆していると感じました。

村田 某有名美術大学で教えていたとき、50人ほどの学生にある課題を出したのだけど、それに対するアイデアが10に集約されたことに驚きました。50人なら50のアイデアがあってもいいはずです。どうしてなのかなあ?と考えてみると、学生の多くが東京郊外の同じ寮で暮らし、同じ学食でご飯を食べて、学校と寮を往復するだけのワンパターンな生活をしてたら、答えが同じになっても仕方ないという結論に至りました。同時にデザイン教育ってこんなのでいいの?と疑問が湧いてきた。

ー 村田さんは、どうすべきだと?

村田 いろいろあるだろうけど、僕はデザイナーこそダブルメジャー化しなければならないと考えています。例えば、山中俊治さんは機械工学を、僕は応用物理学を学んでデザイナーになったように、これからは医療や法律、子育てやスポーツなど何でもいいからデザイン以外の専門を持ったほうが強い。いくら美大で優秀な成績を修めたとしても生き残っていけないのではないか。例えばフライパンを次の誰にデザインしてほしいか、1.優れたデザイナー、2.優れた料理人、3.優れたデザイナーであり料理人、と問われたらどうでしょう? ほとんどの人が3の人と回答するでしょう。つまりダブルメジャー、トリプルメジャーであることは強みになるのです。

ー デザイナーはもちろんですが、デザインを受け入れる社会も変わらないといけませんよね。

村田 その通りです。僕の母校である大阪公立大学では「イノベーション・アカデミー」という未来社会を創造するための産学官民による共創ラボラトリーを2025年3月に創設しました。ここはデザイナーの養成機関ではないけれど、僕はアカデミー開設準備に関わっていて、今後もさまざまな領域の専門家たちとともにデザイン思考を導入したプロジェクトをディレクションしていきたいと考えています。

ー ここはどのような組織で、どのような活動をしていくのですか?

村田 イノベーション・アカデミーは産学官民が社会課題を共有し、公立大阪大学の「リビングラボ」として、大学院生や博士課程の学生、各領域の専門家や参加企業の人たちが課題解決のための具体的なプロジェクトを運営していきます。現在、共創研究ために「スマートシティ」「スマートエネルギー」「スマート農業」「スマートヘルスケア」「子ども未来社会」という5つのユニットがあって、大阪公立大学の森之宮キャッパスにあるヘッドクォーターを中心に中百舌鳥やりんくうに点在する各ハブを結び、ネットワーク型のイノベーションシステムで研究開発しているわけです。

ー 産学官民のプロジェクトというと補助金頼りで、数年で終わって実現されないことが多いという印象があります。このアカデミーは企業や行政と組んで実装するまでを目標にしているのですか。

村田 その通り。論文で終わらないアカデミーであり、ゴールはより良い未来のために社会実装することなのです。僕も産学官民によるたくさんのプロジェクトに携わってきましたが、補助金に頼りすぎる企業や研究者の姿勢は大きな問題です。ただ一方で5月に補助金を配って12月までに報告書をまとめろとか3年で成果を出せというのも無謀です。最大の課題は補助金制度がプロジェクトを継続するためのマネタイズのキーとなる投資家や起業家が育たない風土をつくっていて、世界のスピードに負けてしまったということです。

ー とは言え、資金と人材の部分が一番難しいですよね。私も弱小NPOを運営しているので他人事とは思えません。

村田 ファウンダーに関しては、大阪公立大学は京都大学や大阪大学など関西の21の大学と60以上の産業、金融界・自治体と連携して「関西スタートアップアカデミア・コアリション」(以下KSAC)を組織して、「KSAC=GAPファンド」を創設しています。同ファンドは最高で1000万円までを投資して5年以内の事業化を目指します。また僕はハーズ内に事業部として1000万までのハーズデザインファンドと京都銀行との連携で1億円までのデザインファンドを創設しました。僕が関わって事業化したいプロジェクトのデザイン開発やマーケティングに投資して、実現させた製品が幾つかあります。

ー 実装例を教えていただけますか?

村田 2020年に発売された「AQSCIL」は、水質汚染の原因となる鉛、水銀、ヒ素などの重金属をその場で瞬時に計測できる世界初の「水質計」です。ハーズが商業化デザインを主導して、大阪大学が技術面の研究開発を行い、テクノグローバルという会社が応用開発と製造を行って実装した製品です。専門家でなくても使うことができて、10分程度で水銀、ヒ素、鉛、鉄などの重金属汚染の水質検査ができる機器として発表され、デザインインテリジェンスアワードの7000点以上の応募の中で第2位を獲得しました。「AQSCIL」は、ブランディングやプロダクトデザイン、GUIなどのデザイン料をハーズデザインファンドで賄って、スタートアップ時の負担を少なくしています。 同じ2020年の「MYZ E-40」は海水を淡水化する装置で、RO浸透膜を使った特許技術を応用した超小型の装置です。開発と製造は沖縄に拠点のあるwaquaが、企画設計、デザインを僕らが行い、AQSCILと同じ手法で製品化に漕ぎつけました。小型で移動もしやすく、現在は温暖化で海面上昇している離島などインフラのない発展途上国を中心に採用されています。

「AQSCIL」はハンディで7色分けされたノズルが誤検査を防いでいる

「MYZ E-40」は、小型化とスマート化を進め、発展途上国など幅広いユーザーに対応

問題解決のためのデザインシンクタンク

ー ハーズは可能性のある技術を発見して、企業やファンドと結び付けるエージェントのような役割を担っているということですか?

村田 ハーズ実験デザイン研究所はデザインで問題解決するデザインシンクタンクで、大きく4つの事業部で構成されています。デザイン事業部は従来のデザイン会社に比較的近く、デザインを受注して製品やサービスを開発していますが、僕らはデザインを「プランニング→ビジュアルデザイン→告知のためのデザイン」という流れでとらえて総合的に提案します。METAPHYS事業部は企業コンソーシアム体制でオリジナルプランド「METAPHYS」を企画、デザイン、製造、販売までも一貫して手がけています。また先述のデザインファンド事業部は、デザイン会社としては日本初だと思うのですが、社会性と成長が期待できる事業に対してデザイン費用を投資します。プロデュース事業部は主に地方の行政や産業のリージョナルな課題に対して、デザイン思考で最適解を導く支援をしています。神社のお守りから地場産業、地域再興、伝統工芸まで、幅広いプロジェクトを実施しています。

ー ファンドまで視野に入れられているところは、村田さんらしい発想だなと感心します。ただ村田さんがこうした全方位のアプローチを取られるのには何か特別な理由があるのでしょうか?

村田 大阪を拠点にしていると東京のデザイナーとは違ったアプローチを取らざるを得ないんです。東京のデザイナーは大手広告代理店とか大企業からの仕事が多く、デザインの有用性が理解されているので業務のレールも確保されている、仕事量も圧倒的に多い。けれど大阪では必然的に中小企業との仕事が多いのです。その中小企業の大半は大企業からのOEMがメインで、優れた技術があっても独自の商品や事業を開発するという発想がないし、物をつくっても販路がない。だからデザインで成果をあげるのは至難の業です。

「METAPHYS」ブランドはそんな大阪特有の事情から、企業コンソーシアムという手法によって誕生しました。商品企画から販路までを準備すれば、中小企業も少しは安心して自社商品をつくるようになるだろう。そう考えてハーズ内に事業部を立ち上げ、その会社が得意とする技術を活かした製品を企画・開発し、ブランディング、販路、メディア対応などをトータルに運営しています。製品開発に際しては、金型代やデザイン料などのイニシャルコストを極限まで下げるために、デザイン料はロイヤリティ契約で細く長く得る。中小企業がデザインビジネスを成功させるためにはこうした発想が不可欠です。

ー なるほど、デザイン発注を得ること自体が重要な仕事なのですね。

村田 結局、僕が東京のデザイナーだったらこのようなアプローチはとらなかった、大阪だからやらざるを得なかったと思うんです。啓蒙と実務をパラレルに行わないと大阪では生き残れない。だから中小企業の経営者にデザインとは何か、デザインがいかに有効かとデザイン思考を知ってもらうためのワークショップや勉強会も多くやりました。分かりやすい教科書が必要だったので、本も書きました。今は10冊目を執筆中です。

ー 「METAPHYS」ブランドは、レイモンド・ローウィの「口紅から機関車まで」のように、まさに「ロウソクから住宅まで」、電子ロウソク「hono」から「METAPHYS HOUSE」まで、幅広い製品を開発しています。文具、キッチン用品、玩具、家具と多くのラインナップがあるにも関わらずブランドとしての統一感がありますね。

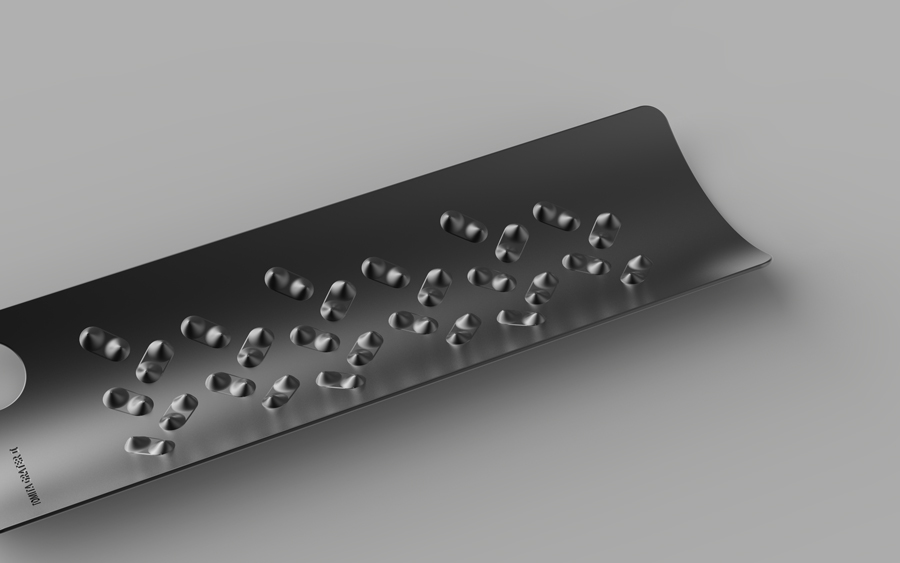

METAPHYSブランドの集大成といえるMETAPHYS HOUSE、燕三条のトミタ式おろし金 Ⅱ は刃がないので指を傷つけない。

村田 ブランドとしての統一感は意識しているし、デザインは人の行為や社会性といった僕自身のコンセプトも反映しているので自然とそうなるのかもしれません。ただ「METAPHYS」の核はあくまでも中小企業の技術なので、技術オリエンティッドなデザインを大切にしています。「METAPHYS HOUSE」は「無印良品の家」を設計した難波和彦さんからも評価をいただき、国内最高レベルの次世代エコ住宅としてGマークも受賞しました。

ー 「METAPHYS」はB to C、コンシューマ向けの日用品が多いのに対して、デザイン事業部では、検査機や医療機器、工作機といったB to Bのデザインも手がけ、GマークやIFなど多くのデザイン賞を受賞していますね。そんななかで村田さんにとってのエポックなプロジェクトというとそれは何ですか?

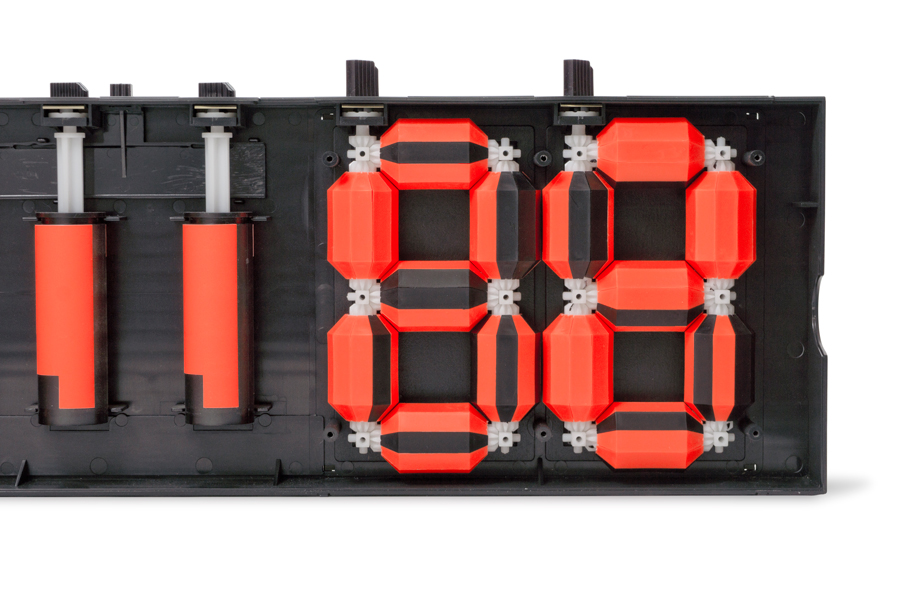

村田 いろんなものをデザインしてきたんで選ぶのは難しいのだけど‥‥‥、ひとつは1987年に手がけた卓球やテニスなどの競技用「手動式デジタルスコアカウンター」です。初めてGマークをもらって海外の雑誌でも紹介されたので忘れがたい仕事です。依頼先は手めくりカウンターの特許(プラシートに印刷された数字をめくる得点板)を持っていた企業で、特許が切れる前にアナログの新方式をデザインしてほしいということでした。なかなかいいアイデアが思いつかなくて夢にも出てきたくらいだったのですが、ある朝起きるとぼんやりと「かさギヤでジョイントされた7つのパーツが動いて0から9までの数字を表示」しているイメージが浮かんだのです。7つのパーツを赤と黒に塗り分けて、地色が黒なので赤面が浮き立って数字を構成するという単純な発想。当時は電源を使っていない手動式デジタルデザインとして評判になりました。夢という無意識下で思いついたアイデアをほとんど変えずにデザイン化できた案件でした。

もうひとつは、1998年に手がけた資生堂の仕事で、化粧品のパッケージのリニューアルと化粧用具など250アイテムのデザイン開発です。資生堂の化粧品の販売が大店法の改正で街のチェーン店から量販店へ移行するのと連動して、パッケージや製品のデザインをセルフバイ方式に見直すことになった。そこで大規模なコンペが実施されて、コンセプトから個々のパッケージデザインまでのプレゼンで大手広告代理店を差し置いてハーズがコンペに勝ちました。

手動式デジタルスコアカウンターはアナログな技術とデジタルなデザインを融合して評判をとった

資生堂の化粧用品とパッケージは量販店向きのデザインシステムを構築し、個々のデザインに落とし込んだ

ー その勝因は?

村田 僕らのレールウェイコンセプトに沿ったデザイン提案が受け入れらたのです。レールウェイコンセプトとは電車のように定められたレール上を移動すればスムーズに目的の商品を見つけられるというものです。それまで資生堂はチェーン店で販売員による対面販売が主流でしたが、量販店ではセルフサービスになるので顧客が自分自身でスムーズに商品を見つけ、必要な情報も得る必要があります。そこで最初にトータルなデザインシステムを構築して個々のデザインに落とし込みました。例えばピクトグラムや色による識別方法、簡潔な解説文、商品の品番化などです。品番と色を組み合わせればより明快なデザインになります。とにかく250アイテムという化粧の種類やプロセスごとのジャンル化など膨大なデザイン開発だったのでシステム化はとても有効でした。

デジタル以降/AI時代のデザイン

ー 村田さんにぜひお聞きしたいのですが、デジタル以前とデジタル以降/AI時代のデザインについてどうお考えですか?

村田 デジタルを道具として見るならばデザイン作業は楽になった。AIに関しては、AIはネット上にある情報やデータで評価されているものを組み合わせて最適解としてデザインするわけで、それはいいことだし、単に競合相手が増えたのだと考えています。

ー でも、デザイン作業の多くがAIに奪われてしまうのでは?

村田 我々デザイナーのデザインアプローチには2つあると考えます。ひとつはAIと同じで、僕らが何かにインスパイヤーされたときに、脳内に蓄積されている過去の情報をワーッとアッセンブリーしてデザインを導き出す。このことは、感性工学では感性情報処理と呼ばれていて見聞きや体験情報を自分化して記憶に取り込み、それを再構築したものがアイデアやデザインになるというもので、AIも同じプロセスでできてしまう。もうひとつは無から何かを突然ひらめく「0→1」という世界で、これはAIにはできない。それが人間である僕らの強みだと思います。

ー 村田さんは近著『バグトリデザイン事例で学ぶ』では「バグ」がキーコンセプトですが、「バグ」も人間独自なのかなあと思いました。

村田 AIは言語やデータのバグは認識できます。ただ現時点では、そのバグによって発生した感情的な要素、怖い、うれしい、不愉快さを認識して処理することはできないので、AIの先を行くためには「バグ+人間的感情」という領域に踏み込まなかければなりません。人工物にはない生命の危険察知能力、淘汰圧などが感情を司っているのです。ただ、残念なのは、大半のデザイナーはAIでもできるデザインに留まっていること。「0→1」で発想できる人はまれだし、それはもって生まれたものなのかもしれない。どうすれば「0→1」脳を鍛えられるのかはわからない。僕の方が聞きたいくらい(笑)。

ー 村田さんの仕事で「0→1」あるいは感情表現を達成したデザイン例はありますか?

村田 感情表現の例では電子キャンドルの「hono」があります。CPU搭載のLEDキャンドルなんだけど、実際のキャンドルのようにフッと吹くと炎が消えかかったり、もっと強く吹くと消えたりします。その瞬間、驚いたり、嬉しくなったり、笑ったりと心が動きます。こうした人の行為によってもたらされ、感情に響くデザインはAIにはできないでしょう。ミラノサローネの展示では特注した直径1メートルのケーキにhonoを差して、みんなでフーッと一斉に吹き消すというパフォーマンスで発表をして、その「ウィット」が高く評価されました。そのことがずっと心に残っていて、昨年JIDAで開催したAIセミナーでは、AIがウィットに対応できるかChatGPT3.0を使って「TPOに応じて相手を笑わせて」というお題で実験したのだけど、全然笑えなかったですね。AIがすべったということです。関西で修業を積んでもらわないと(笑)。

ー AIは喜怒哀楽に関しては弱い。

村田 そのとき、「おもしろくないじゃん」と返したら「すみません」って謝ってきた(笑)。その後もいくつか試したけど結局できませんでした。だからこれからのデザイナーにとって美しいとか機能的とかの造形デザインに加えて、「ウィット」のような感情部分をいかに取り込めるかが生き残りの鍵ではないでしょうか。人間は「共感」で生きているので、そこに訴求することがとても大切だと思います。

行政のデザイン思考

ー 今までのお話を伺っていて、村田さんのデザインの発想は本当にユニークだと感心するんですが、その根本にはあらめて「真理の探究」があるのかなあと感じます。

村田 うーん。今まで僕は自分にはミッションがあると考えて行動してきました。その背景には「日本はデザインの後進国だ」という思いがあったのだけど、ようやくデザインを狭義ではなく広義でとらえるようという動きができています。例えば、マッキンゼーやアクセンチュアをはじめとした国内外の大手コンサルタント会社、弁護士や会計士といった人たちがデザイン思考やデザイン経営を取り入れ始めています。僕が理事を務めている大阪デザインセンターも「デザイン経営パートナー認定講座」のシリーズを開始し、士業がデザインに歩み寄る流れになってきました。ところがデザイナーは相変わらず経営やマネタイズが苦手だし、デザイン分野の細分化と職人化が進んでいて社会的課題に対して部分的にしか関われなくなっています。一番の原因は国内のトップ大学にデザイン学部がまだ少なく、行政や企業のトップに立つだろう人々がデザイン思考やデザイン経営を学ぶチャンスがないことです。スタンフォード大学の「d.school」は参考になりますが、スキルセットが多すぎて、プロジェクトマネジメントができる専門のファシリテーターが少ない日本では、デザイン思考が名ばかりの流行語になっています。

ー そういう意味では、先述の大阪公立大学の「イノベーション・アカデミー」や最近発表された東京大学の「カレッジ・オブ・デザイン」のような動きには期待したいですね。デザイン思考という点では、日本の行政はどうなのでしょうか?

村田 行政内でも、経済産業省が主導する「Japan+D」という省庁横断型プロジェクトチームがあって、ウェブサイトによると「もっと、創造的で遊び心のあるアイデアを。もっと、人に寄り添う政策を。日本の行政にデザインアプローチを取り入れ、私たちの未来を変えていく」とあります。Japan+Dは各省庁から若手の人材が参加していて彼らが核となり組織化して、自分たちの仕事にデザインをプラスするダブルメジャー化、要は現業にデザイン思考を取り入れていこうということです。

ー Japan+Dのメンバーに、村田さんはどんなことを期待したいですか?

村田 まずは教育の改革ですね。初等教育のカリキュラムにはデザインが入っていない。図画工作の教科書ではデザインについては残念ながら最低限のスキルが描かれているだけです。九九を覚え、漢字を覚え、地名を覚え、化学記号を覚えるといったスキル教育に対して、そのスキルを用いて何に取り組み、何を解決し、その実現に向けてどう説得していくかが「デザイン」の本質で、それはウィルを育むものなのです。小さい頃からデザイン教育を取り入れることで「デザイン=スキル」だけでなく「デザイン=ウィル(意志)」を中心において育てることが重要です。それが結果的にダブルメジャーのデザイナー、デザインマインドを持った経営者や行政官の育成につながると。

現在の日本にはたくさんの課題があるし、未来を再構築しなければならない。教育は未来を描き、問題を解決ができる人材を育むためにあるはずです。国語や算数の知識やスキルだけを押し付けて、根本的な部分をスルーしている現状には憂慮しています。それに対するひとつの解決策として、僕はデザイン思考を広めたい。そんなミッションが僕を突き動かしています。

デザインアーカイブについて

ー 最後に村田さん自身のデザインアーカイブについて伺いたく。現在、中国の蘇州市でミュージアムをつくられていますね?

村田 蘇州市の青苔国際工業設計村の中に2024年7月にオープンした「行為のデザイン博物館」です。ハーズの製品とその開発プロセスをセットで展示して、「デザインとは何か」を理解できる構成になっています。2025年6月には真向かいのビルに移転して、4倍の規模になります。この施設は中国工業デザイン協会(CIDA)と日中工業デザインセンター(CJIDC)が提供するもので、中国における日中工業デザインの協力拠点のひとつになります。僕はこの2つの団体の専門委員も務めています。

青苔国際工業設計村にある「行為のデザイン博物館」は、2025年6月にリニューアルオープンした

ー このミュージアムでは、村田さんのスケッチや図面、素材サンプル、模型、写真や書類といったアーカイブも整備されるのですか?

村田 リニューアル前は製品が中心でしたが、今は展示スペースが広くなったので手描きスケッチなども展示することが可能になりました。

ー では事務所ではスケッチや模型はどうなっていますか?

村田 僕は図面など設計に関するデータは残していますが、それ以外の物はどんどん処分しています。一番の問題は保管場所です。図面はデジタル以前の紙製のものも結構あって、この部屋(ハーズの会議室)の壁面をすべて書庫にしてプロジェクトのファイルを収納していますが、これらをデジタルデータ化するとなると大変な作業量になりますね。若いデザイナーは最初からデジタル化しているでしょうが、僕らの時代はまだ図面やスケッチは紙でしたから、両方の時代を生きてきているので大変です。

ー とは言っても、村田さんらしい発想のデザインアーカイブをつくってほしいです。最後に日本のデザインミュージアムについてお聞かせいただけますか?

村田 デザインミュージアムはあって当然だと思います。かつて麻生太郎総理がマンガミュージアムを創設しようとして結局ボツになったけど、日本政府はデザインに限らず文化的なことに理解がないと思います。欧米だけでなく中国や韓国もミュージアムやデザインセンターを積極的に建設しているのに悲しい気持ちになりますね。三洋はかつて守口市に小規模だけどデザインミュージアムを持っていたのですが松下に吸収される際に移管したそうで、その後どうなっているのか分かりません。それから大阪中之島美術館がインダストリアルデザイン・アーカイブ研究プロジェクトの一環として工業デザインのアーカイブ化を進めているけど、常設展として展示はされていませんよね。

プロダクトは保管場所が問題でここを何とかしないと何も進みませんJIDAがミュージアムをつくってアーカイブ活動を行っているけど苦戦しています。長野県にあったJIDAミュージアムは賃貸契約が切れて長野県から茨城県の笠間市に移転しますが、既設の建物を改装する費用も考えないといけません。とにかくデザインミュージアムは国や行政が動かないといかんともしがたい。あるいは誰かが音頭を取って企業などに出資させてファンドを創設して具体化するという方法もあるとは思うんだけど、企業の存続も危うい時代ですからね。ただ日本の60年代から90年代のモノづくりは世界が目を見張る勢いのあった貴重な時期で、優れたプロダクトがたくさん誕生しています。その軌跡がまったく残っていないことは大問題です。

ー デザインミュージアムやアーカイブは本当に重いテーマです。村田さんのお話を伺っていると、デザインミュージアムはグッドデザインの展示だけでなく、デザインが生んだ行為や共感についても掘り下げるべきと思いました。本日は長時間ありがとうございました。

村田智明さんのデザインアーカイブの所在

問い合わせ先

ハーズ実験デザイン研究所 https://www.hers.co.jp/