日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

中川憲造

グラフィックデザイナー、クリエイティブディレクター

インタビュー:2023年7月27日 15:00~17:00

場所:NDCグラフィックス

取材先:金江秀一さん、田中あづささん

インタビュアー:関 康子

ライティング:関 康子

PROFILE

プロフィール

中川憲造 なかがわ けんぞう

グラフィックデザイナー、クリエイティブディレクター

1947 大阪生まれ

1966 大阪市立工芸高校図案科卒業後、高島屋(宣伝部)入社

1975 日本デザインセンター入社

1979 伊勢丹の新聞広告シリーズで東京ADC賞受賞

1980 ブルノ・グラフィックデザイン・ビエンナーレ特別賞受賞

1986 社内ベンチャーとして、総合グラフィックス研究所設立

1993 エクスポート設立

1994 NDCグラフィックス設立

2006 NDCグラフィックス本社を横浜万国橋SOKOに移転

2017 ヨコハマ・ブランディングマガジン『PeRRY』創刊、編集人に就任

2018 第67回横浜文化賞受賞

2019 逝去

Description

概要

中川憲造は「笑顔のある景色」を思い描きながら、デザインを生み出していたのではないだろうか? 横浜の魅力を存分に楽しめるグッズの数々、ユニバーサル言語としてのダイヤグラムやピクトグラム、情報を的確に整理し再構成したインフォグラフィックス、これらには「生活をより楽しくするデザイン」という中川の一貫した哲学が込められている。

1980年代後半、中川はいち早くデザインにコンピュータを取り入れ、「情報のデザイン」の重要性を認識していた。一方で、デザインがコンピュータというブラックボックスのなかで行われる時代だからこそ、親しみやすさ、分かりやすさ、温もり、遊び心のある表現にこだわった。そこには、彼特有のサービス精神から発想された「物語」が込められていた。ロングセラー「銀座カリー」のパッケージは銀座の古色蒼然とした洋食屋を連想させ、横浜の地図はまるで絵本の1ページのようにデザインされている。

そんな中川は「そのデザインに『グラフィズム』があるか」にこだわっていたという。グラフィックデザインの大部分が写真やデジタル表現に置き換わり、かっこいいけど個性が希薄なデザインが多くなっている現在、中川は本来のグラフィックデザインの正統である「グラフィズム」を探求する数少ない存在であったのだ。

中川はまた、いち早く、社内ベンチャー「総合グラフィックス研究所」を立ち上げ、ボス→スタッフというリニアな関係性でないチームによるデザインワーク、すなわち多様な個性を有する人々が参加するネットワーク型の働き方を実践した。それはやがてデザイン制作の「NDCグラフィックス」とグッズ開発販売の「エクスポート」という両輪体制を確立し、人とモノ、人と人、人と場、人と情報、人と事をつなぐコミュニティデザインへと発展した。

中川はその仕事の質と量から見ると「無冠のデザイナー」と言えるだろう。本人もデザイン賞などには無頓着であったようだ。しかし、NDCグラフィックス、エクスポートや横浜中にちりばめられた中川のデザイン遺伝子は着実に受け継がれていくだろう。

今回は、そのデザイン遺伝子の継承、発展を担う、NDCグラフィックスの金江秀一さんと田中あづささんにお話を伺った。

Masterpiece

代表作

マーブルチョコレート、明治(1988)

神戸コロッケ、ロックフィールド(1989)

スリーオクロック、明治(1989)

横浜ランドマークタワー工事現場仮囲い 三菱地所(1991)

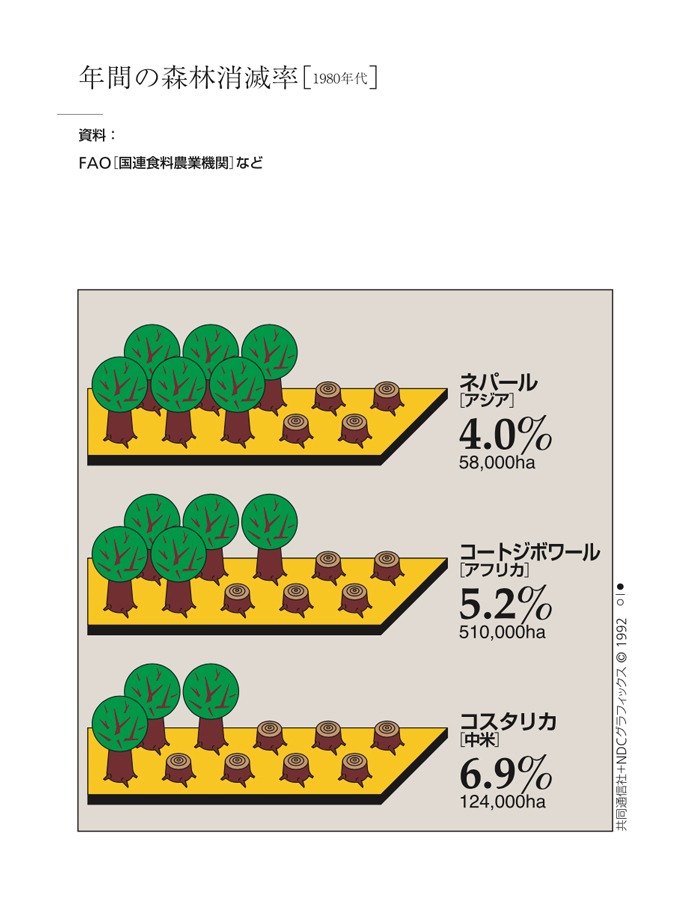

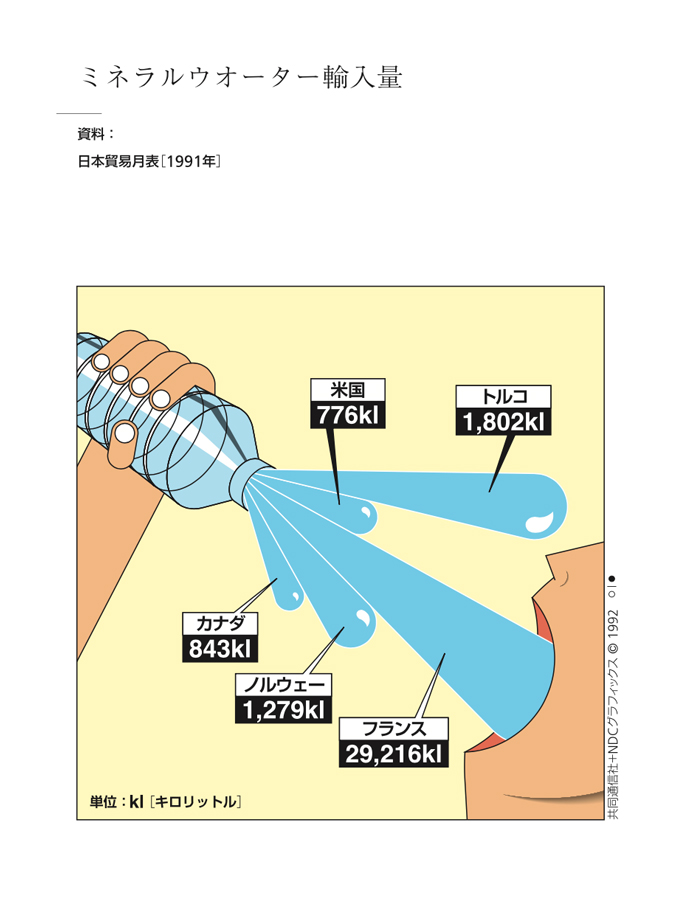

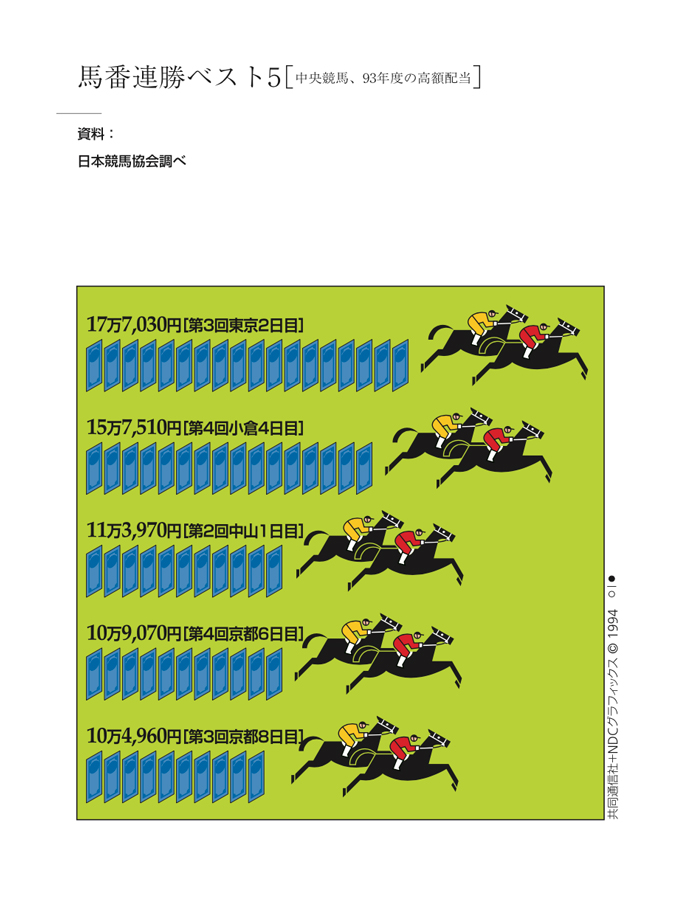

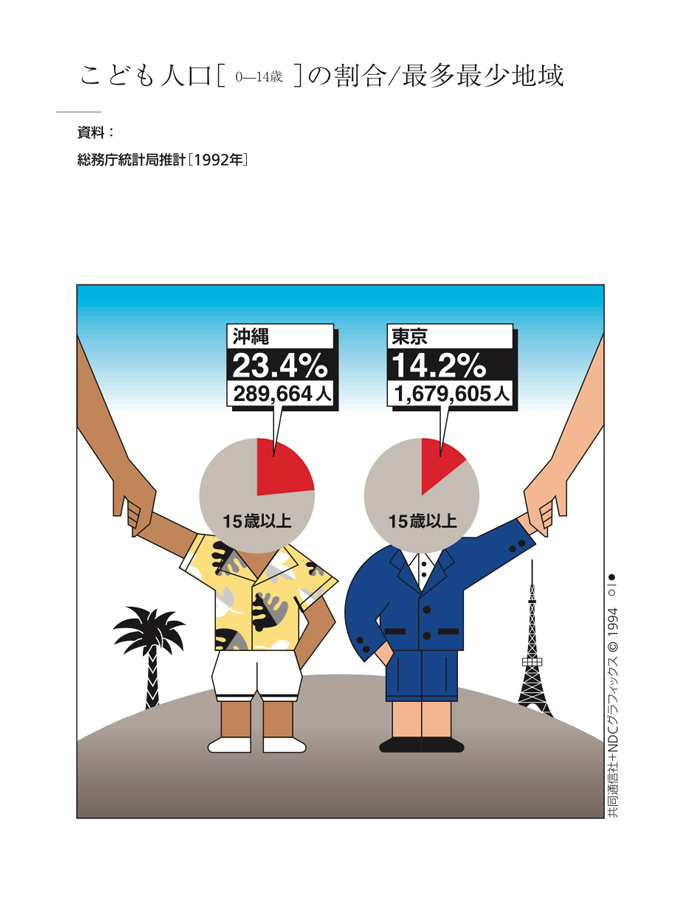

シリーズ「グラフィックス・ニュース」、共同通信社(1991-93)

廃版海図シリーズ、エクスポート(1993~)

銀座カリーシリーズ ブランディング、明治(1994~)

ピクトグラム「標準案内図記号」、国土交通省/交通エコロジー・モビリティ財団(2001)、協働:日本サイン協会

日本郵船歴史博物館オリジナルグッズ、日本郵船歴史博物館(2001~)

横浜市歩行者案内地図、横浜市(2002)

大さん橋「三塔グラフィックス」、横浜市(2002)

ブルーダル・プロジェクト、みなとみらい線都心部活性化連絡協議会(2004)

「神奈川新聞」紙面リニューアル、神奈川新聞(2004)

愛知万国博覧会ピクトグラム、財団法人 2005年日本国際博覧会協会(2005)

横浜市水道局小雀6号配水地壁面グラフィック、横浜市水道局(2007)

横浜ベイシティ交通マップ、横浜市(2007)

観光庁シンボルマーク、観光庁(2008)

ニッセイ基礎研究所が発行する月刊レポートのデザイン、日本生命(2008~)

「ポーランドポスター展」企画・運営・デザイン、ポーランドポスター展実行委員会(2012)

日本国宝展オフィシャルショップ・グッズ開発、東京国立博物館(2014)、図案:永井一正

『PeRRY』編集人・アートディレクション、横濱まちづくり倶楽部(2017)

バスラッピングのグラフィックデザイン、横浜市交通局(2018、2019)

著書

『グラフィック歳時記』、光画コミュニケーション・プロダクツ (1994)

「情報デザイン」実教出版(2015)

Interview

インタビュー

デザインの役割は、記憶に残る新しい景色をつくること……

実働を通して中川さんのデザインを残し、継承していきたい。

デザインと事業の継承

ー 1980年代終わり、中川憲造さんとは銀座の日本デザインセンターのベンチャーとして総合グラフィックス研究所を立ち上げられた頃に大変お世話になりました。なので、2019年、中川さんが72歳で逝去されたことを知りとても驚きました。仕事の引き継ぎはどのように行われたのでしょうか?

金江 中川さんはチームでデザインすることにこだわっていました。永井一正さんからスカウトされて髙島屋から日本デザインセンターに転職するときにも、自分一人ではなく延山博保さん、森上 暁さんも含めたチームで移ることが条件だったそうです。仕事の進め方はチームやグループワークが中心で、NDCグラフィックス(以下NDCG)でもプロデューサー、アートディレクター的な立場でデザインを行っていました。ですから、中川さんの死はもちろん大きな痛手でしたが、その思想やデザインは私たちみんなに確実に沁み込んでいたと思います。

ー 永井さんが中川さんをスカウトされたとのことですが、何がきっかけだったのですか?

金江 中川さんは髙島屋の仕事だけでは満足できず、延山さんや森上さんと「ボルト ナッツ スタジオ」というグループをつくって独自の創作活動をしていて、雑誌『アイデア』に紹介されたそうです。それを永井さんがご覧になって、中川さんに声をかけたと聞いています。考えてみると、日本デザインセンターは原 弘、亀倉雄策、田中一光といった一流のデザイナーが集まって、大企業の広告・デザイン制作を行い、日本のデザイン向上を目指して創業された組織的なデザイン会社です。そうした部分が中川さんの指向と合っていたといえるでしょう。

田中 金江の言う通りNDCGの日常的な業務では、中川さんはデザインディレクターとしてアイデアを出し、方向性を示しながらプロジェクトをまとめていました。中川さんは、「デザインについては、金江やスタッフたちとは仕事や経験を共有してきたので、心配していない」と語っていました。

ー NDCGはチーム制で動いていたので、中川さんのデザインを自然なかたちで継承することができたのですね。

金江 私はもともと営業やマネジメントを担当しているので、経営ということでは何とかやっています。ただ中川さんは「エクスポート」という横浜に根差したグッズ開発・販売の会社も創業し、社長を兼務していました。こちらは製造流通会社なので運営面でデザイン会社と別の難しさがあります。

田中 単品でオリジナル商品を出しているデザイナーはいらっしゃいますが、商品を企画して、デザインして、製造してショップまでつくった例はないと思います。永続的な経営のためには、ただ好きな物をやみくもに商品化することはできません。いかに効率的、継続的に生産するか、原価計算や生産体制の整備まで膨大な業務をクリアにしなければなりません。

金江 中川さんは10年間で何度か入退院を繰り返し、その度に奇跡的な回復力で復帰し、病気と闘う気力も十分でした。このような状況のなかで時間をかけて、NDCGやエクスポートの将来を考えていたに違いありません。ある日、入院中の中川さんから呼び出されて、私にエクスポートの社長をやってほしいと言われました。正直悩みましたがお引き受けして今に至っています。

田中 中川さんはエクスポートの社長は金江に引き継ぎ、NDCGは社長のまま亡くなりました。

ー 現在、中川さんに関わる作品や資料はどのような状況にあるのでしょうか?

金江 ここ(横浜シルクセンター1階)は、NDCGとエクスポートのオフィス、そしてショップですが6階に45坪くらいのスペースを借りていて、その一部が作品や資料の保管庫になっています。どこに何を納めているかはマップ化して誰もが確認できるようにしています。

ー きちんと整理されているのですね

金江 作品は残してありますが、スケッチや版下といったデザインプロセスに関わる資料の多くは、2021年に万国橋SOKOからシルクセンターに引っ越してくるときに処分しました。昔の版下などはノリが剥がれていて破棄せざるを得ない状態だったのです。だた、日本デザインセンターにも作例が保管されており、デジタルデータ化されたと聞いています。

田中 中川さんは1980年代後半からいち早くコンピュータを取り入れてデザインのデジタル化を実践していたので、幸いにも多くの作品やデザインプロセスはデジタルデータとして残っています。

ー デジタルデータも含め、以前から作品や資料は整理していたということですか?

金江 そうですね。担当者がそれぞれ整理していました。ただコンピュータの場合、OSが代わるとデータが開かないという事態が起こります。例えば、中川さんは初期にイージーワード(EGword)というソフトを使っていたので書類やテキストは開くことができず、本人のスケッチやメモもほとんど残っていません。現存するものは作品、デジタルデータ、写真類、蔵書などです。中川さんらしいものとしては、1年に一度、NDCGとエクスポートのメンバー全員を撮った記念写真で、アルバムになっています。

メンバー全員の記念写真、2018年万国橋SOKOにて

田中 蔵書も大量にありましたが、引っ越しの際に選別し半分に絞り込みました。

ー 作品にはエクスポートの商品も含まれるのですか?

金江 エクスポートの商品はイコール中川さんの作品です。製造し続けているものやサンプルなどもすべてあります。食品に関してはパッケージやボトルが作品として保管されています。

エクスポートの商品「横浜ポートサイダー」「ブルーダル縫いぐるみ」「タワーキャビネット」「横浜チョコレート」

ー 食品は中身から企画しているのですか?

金江 基本はOEMです。例えば「横浜ポートサイダー」の場合は、コンセプトに合う飲料メーカーを探して商品化を依頼しました。

ー 中川さんは古今東西のグッズが大好きで収集していたと記憶していますが、パーソナルコレクションはどうなっていますか?

金江 ご家族が持ち帰られたものありますが、ここに展示されているグッズは中川さんのコレクションです。いつも「僕は公私混在だ」と言っていました。

ー グッズを通して中川さんに見守られているようですね。ところで、美術館や大学での作品の収蔵や寄贈はどうですか?

田中 中川さんはもともとアート志向のデザイナーではなく、「生活のなかのデザイン」にこだわっていました。「アート」と「デザイン」をはっきり分けていたのです。ですから美術館に収蔵されることは喜んだと思いますが、自らアプローチしたり、収蔵を目指してデザインすることはなかったです。

金江 チーム制を重視していたことからも、そこから生まれた作品が個人名で美術館に収蔵されることを良しとしていなかったかもしれません。ただ、私たちは実働を通して、中川さんのデザインを残し、継承していきたいと考えています。

銀座と横浜の2拠点で活動

ー ここからはクリエイターとしての中川さんについてお話を伺いたいと思います。

中川さんは大阪市立工芸高校図案科を卒業後、髙島屋堺店の宣伝部に所属してデザイナーとして活動されていた。1975年に永井さんからスカウトされて日本デザインセンターに移籍して、1986年に社内ベンチャーとして総合グラフィックス研究所を立ち上げ、それがNDCGにつながるわけですが、その経緯をお話いただけますか?

金江 私が日本デザインセンターに入社したのは1984年で中川さんとは別の部署で働いていましたが、彼の働き方を見ながら、「中川さんと自分は反面教師、水と油だな」という印象をもっていました。

その中川さんが日本デザインセンターに移って10年間「伊勢丹」を担当していた頃に、ルーティンワークやクライアントとの関係性を見直したい、デザイナーとしての可能性を見出したいと考えるようになった。当時の日本デザインセンターはクライアントごとに専属チームが編成されてデザイン業務にあたっていました。中川さんはそのような状況に疑問を感じていたのだと思います。

そして、ここからが中川さんの真骨頂なのですが、デザイナーが主導して広告から環境まで総合的なデザインを実現するための理想的な組織の在り方を書類にまとめて、当時の鈴木松夫会長にプレゼンしたのです。鈴木会長は厳しい方でしたが、「そこまで言うならやってみろ、その代わりクライアントは自分で探せ」ということで、「総合グラフィックス研究所」という研究所スタイルの社内ベンチャーが誕生しました。日本デザインセンターにとっても初めての試みでした。そのときに私は別部署から移って中川さんと同じチームで仕事をすることになったのです。

ー 最近は社内ベンチャーとか、チームやユニットタイプのデザイン会社が増えましたが、総合グラフィックス研究所は画期的な出来事だったと記憶しています。

金江 今でこそ、日本デザインセンターでも管理本部、制作本部、原デザイン研究所のような制作研究本部の3体制になりましたが、中川さんがその先鞭をつけたと思います。

ー その後、社内ベンチャーから別会社として独立されたのですね。

金江 横浜の仕事の増加にともない、1994年に「NDCグラフィックス」として独立しました。但し、日本デザインセンターが半分出資してくれ、永井一正さんが今でも顧問を引き受けてくださっています。同時期にエクスポートも設立しました。

ー 中川さんというと、横浜を拠点に活動されているという印象があるのですが、横浜にも事務所を開設されたのは1990年代初めでしたよね?

金江 そうです。たまたま知人の紹介で横浜市の都市デザイン見学会に参加したことがきっかけでした。そのときに「みなとみらい21」を開発中だった三菱地所の担当者と知り合って、工事中だった「横浜ランドマークタワー」の工事現場の仮囲いのグラフィックを依頼されたのです。それを機に横浜中心エリアの案内地図や交通マップ、大桟橋をはじめとした公共施設のサインやピクトグラム、ブルーダル・プロジェクト、横浜で開催されるフォーラムやイベント関連のグラフィックス、地元企業や施設のロゴやマーク、神奈川新聞のリニューアルのディレクションなど、横浜にまつわる多くのデザインに関わりました。

「みなとみらい線開通フラッグ」、「横浜水道局配水地壁面グラフィック」「横浜ベイシティマップ」など、さまざまな横浜をデザインした。

田中 中川さんはもともと横浜にお住まいでしたので、親近感をお持ちだったと思います。

ー デザインだけでなく、「横浜グッズの積み出し港」としてエクスポートという会社を設立するところが中川さんのユニークなところですね。

金江 エクスポートは、「せっかく横浜に来てくれたのだから思い出を持ち帰ってほしい」という実に中川さんらしいサービス精神からの発想です。当初は横浜ランドマークタワーの5階と69階展望フロアに「タワーショップ」という店舗がありました。

田中 とは言え、ビルオーナーである三菱地所からは、デザイン会社が単独で商品開発から小売りまでを担うのはハードルが高いから、百貨店などのプロと組んでほしいと言われました。

金江 そこで、かつての上司で日本デザインセンターの元役員でいらした蟻田善造さんが乃村工藝社の創業家だったことから同社が共同出資してくれることになり、さらにそのネットワークから有能な人材を集めることができたのです。

ー 生前、中川さんはエクスポートの経営には気にかけていたと思いますが、実際にコロナ禍が3年も続いて大変だったのではないですか?

金江 その通りです。中川さんが亡くなって半年後の2020年春からのコロナ禍によって世の中は激変しました。エクスポートは壊滅的な打撃を受けましたが、3年間辛抱してこの春ようやく黒字に回復しました。

ー 中川さんと横浜というとキャラクター「ブルーダル(BlueDal)」のデザインとその展開も印象深いです。

金江 2004年のみなとみらい線開通の際に「横浜を盛り上げよう」というプロジェクトが発足して、中川がデザインディレクターになりました。そこで彼が考えたのが海外でよく見かけるウェルカムフラッグで、そのデザインイメージがブルーのドット。でもただのドットではつまらないので写真に写ったダルメシアン犬のドット部分をブルーに加工してみたらと意外とおもしろい。こうしてブルーダルという魅力的なキャラクターが誕生したわけです。足の速いダルメシアン犬は、欧米では消防車の先導犬として活躍していたそうで、みなとみらい線開通のキャンペーンにぴったりでした。以降、ブルーダルは横浜のいろいろな場所に出没してガイド役を担い、ブルードットも横浜を象徴するデザインモティーフとして、さまざまに展開されるようになったのです。

「横浜高島屋で展示されたドット柄のBMWmini」など、ブルーダルは横浜中に出現した。

ー 今ではブルーが横浜のシティーカラーとして認識されるようになりました。中川さんは横浜のイメージデザインに寄与されてきたのですね。

金江 中川さんが横浜に関わるようになって四半世紀、たどり着いたのがコミュニティデザインでした。2009年に設立された「横濱まちづくり倶楽部」のメンバーとしてピクニックなどのイベントを企画し、横浜密着の文化誌『PeRRY』の編集人を務め、2012年には自ら実行委員を買って出て「ポーランドポスター展」という国際的な展覧会の運営を担うなど、コミュニティデザイナーとして大いに活躍していました。

ー 活動の軸を銀座から横浜に移すとは、実に大胆だなと思っていました。

金江 当初、横浜の帝蚕ビルに居たときはサテライトスタジオという位置付けで、本拠は銀座にありました。全拠点を横浜に移したのは2006年の万国橋SOKOへの移転したときで、横浜と銀座チームが一つになり、私もそのときに銀座から引っ越してきたのです。中川さんは横浜でのネットワークが広がり、都市デザインやコミュニティデザインに関わるようになって、この街が内在する磁力を理解し、深く愛するようになったのだと思います。 そういう意味で、2018年に「第67回横浜文化賞」を受賞したことは大変喜ばしいことでした。なぜならこの賞は、デザイナーや芸術家に限らず横浜の文化向上に貢献した人ならだれもが受賞できるものだからです。中川さんは翌年の2月1日にお祝いの会を開くことを決めて、体力的にきついにもかかわらず準備に頑張っていました。その会を無事に終えてからも仕事場に来て膨大な書類の整理をし、6月11日に取材を受けてその5日後に入院して帰らぬ人となりました。

文字や写真、スケッチなどでデザインアイデアが記された手帳(『PeRRY』中川憲造・追悼号より)

ジャーナリスト発想のデザイナー

ー 中川さんと言うと、コンピュータが道具としてデザインに導入されて間もない1980年代後半から、数値や文字情報をグラフィックでわかりやすく伝えようと、「インフォメーションデザイン」「インフォグラフィックス」を提唱されていました。デザイナーは「先を読む力」が不可欠ですが、中川さんの先見性と実行力はどのように生まれたのでしょうか?

田中 中川さんのデザイナーとしてのルーツは中学校1年生のときに自主制作した「学校新聞」でした。一度廃刊になった新聞を自分がディレクターとなり、記事を書く人、レイアウトする人、印刷を担当する人など役割分担を決めてまとめ上げる。この経験から「自分は何か楽しいことを企んで、適材適所の配役を考えて全体を引っ張って行くことに向いている」と自覚したそうです。絵が上手だとか、工作が好きといったことからデザイナーを目指す人が多いなか、中川さんは違っていた。現場でも社会的な課題を見つけ、その本質を分析し、解決の糸口を推理することを重視していました。

金江 「自分はデザイナーでなければジャーナリストか刑事かどちらかになりたかった」と聞いたことがあるので、デザインの着想はジャーナリスティックだったのだと思います。「インフォグラフィックス」も数値やテキストではわかりづらい事柄を図案化することで、誰にでもわかりやすくすると言っていました。

インフォグラフィックスについては1991年から共同通信社の栗生将信さんと協働でさまざまなデータを「グラフィックス・ニュース」という「見るニュース記事」として3年間制作して配信され、それをまとめた『グラフィック歳時記』(光画コミュニケーション・プロダクツ刊)が書籍化されました。中川さんはその本の中で「文字でもない、写真でもない、第三の情報――グラフフィクスによる『見るニュース』記事だ。難解なデータや潜航している事象が、新しい視点で図や表によって記述され、ニュースとして浮上するわけだ」と記しています。1990年代初頭、コンピュータの普及とともに情報化が加速する時代を先取りした視点だったと思います。

共同通信に連載され、後に本にまとめられた『グラフィックス・ニュース』。

ー そして、現在も社会のさまざまなデータを視覚化、ダイヤグラムやピクトグラムで表現することは、NDCGが得意とする領域ですね。

金江 雑誌のインタビューで中川さんはインフォメーションデザインについてこのようなことを言っています。「これからはジャーナリストならぬ『グラフィスト』が必要だと思うんです」(『+DESIGNING』2009年11月)と。続けて、美しい地図も間違っていたら役に立たないし、製品マニュアルもわかりづらかったら事故につながる、要は情報をわかりやすく的確に伝える「情報デザイナー=グラフィスト」が不可欠だと。ピクトグラムもダイヤグラムも、インフォグラフィックスは誰もが理解できるグローバルかつユニバーサルな言語と言えます。難しいことをわかりやすく美しくデザインすることは、中川さんがもっとも大切にしていた信条でした。

ー 今から思うとSDGSの先取りだなと思うのが、破棄される海図を使った一連のグッズ開発です。個人的にとても印象に残っているのです。

田中 あれは、1993年頃でした。横浜のプロジェクトのときに海上保安庁を見学して初めて海図に出合った。ところが海図は毎年アップデートされるので、廃版になったものは産業廃棄物としてお金を払って処分していると聞き、とっさに「捨てるくらいなら譲ってほしい」と。こうして海図をリサイクルしたレターセットや紙袋ができ、廃版海図シリーズは今もエクスポートの人気商品でアイテムも増え続けています。

金江 「海図ってきれいだ。これを捨てる? もったいない。それなら僕にください」という発想、そして言葉に発する行動力はすごい。まさに生まれ持った直観力です。

田中 現場からの発想ですね。中川さんは「何でも机上で考えるだけでなくて、現場に足を運ぶことが重要だ」と言っていました。「横浜かすてら」を商品化する際にも製造ラインを見学して、例えばカステラはこういうサイズで焼かれてカットされるから、パッケージの大きさも自然とこのサイズなら無駄がないよねと判断するわけです。

ー そのデザイン対象は生活のあらゆるものだったのですね

金江 そうですね。さらに言えば「気持ちのいい生活デザイン」「楽しい生活のため」ということ。それは現在のNDCGも変わりません。先述しましたが、中川さんはアートとデザインを分けて考えていました。アートは問題提起、デザインは問題解決であり、出発点が違うのだと。もちろんアートもリスペクトしていましたが、彼のスタンスは、社会のさまざまな問題や課題を発見し、掘り下げて、デザインという方法で解決することでした。

これからのこと

ー 今振り返って「中川さんのここはすごかったなあ」ということをお聞かせください。

田中 私にとっては、「ただじゃ起きない人」ということですね。中川さんは何と、退院するときにその病院の仕事をとってきたんです。病院の巨大な吹き抜け空間のグラフィックスでした。

金江 それ以降もその病院のサイン計画もやりました。

ー すごい。先ほどの海図ではないけど、ただでは起きないって本当ですね。きっかけは何だったのですか?

田中 聞いた話ですが、担当の看護師さんに「病院のサイン計画がめちゃくちゃでわかりづらいから、張り紙だらけになっている。そもそも手書きの張り紙は美しくない」と話していたらしいのです。その話を聞いた医師が中川さんに相談を持ち掛けて話がトントンと進だそうです。普通の人なら治療で精一杯のところ、中川さんは病院のデザインについて考えていた……すごいなあと感服しました。

三階吹き抜けのスペースのグラフィックデザイン

金江 見るもの経験することすべてをより良いデザインとしてアウトプットする、そのパワーは本当にすごかった。私は中川さんと2回海外研修に行きましたが、外国でも湧き出る好奇心で何にでも興味を持つ一方、モノをなくしたりカメラをすられたり。興味のあるものに集中するあまり他には注意が向かない、子どもの純粋さを持ち続けた人でした。

ー 目に浮かぶようです。

金江 それからプレゼンテーションの上手さです。エイズが社会問題だった時期、神奈川県からエイズへの意識改革を啓発するプロモーションの相談がありました。いよいよプレゼンというときに、中川さんは神奈川県の要人たちにいきなり握手を求め、とっさのことだったので相手も握手を返してきました。そしていよいよプレゼンを始めるときになって、「今僕は皆さんと握手しましたけど大丈夫ですよね」と念を押してから、「握手をする手」を表現したデザイン案について説明するわけです。その意図は「エイズへの偏見をなくす」。県の皆さんは「握手」という行為によって完全に中川さんの流れに飲まれていて、我々の提案は無事に通りました。私は、彼の意表を突くプレゼンに毎回感心していました。とにかく自分の思いを伝えたいという情熱、丸腰さ、忖度のない純粋さ。あれは天性のものであって他者が継承することは難しい。

ー プレゼンの際にはいくつかの案を持参されたのですか?

金江 ケースバイケースです。ただ、全面的にクライアントの要望を取り入れた案、こちらの提案を混ぜた案、クライアントの予測を超えたこちら側の案など、相手を予測して準備していました。ただ、自分がやりたいものに決めるという意思は強く、打率も高かったです。

田中 でも中川さんが自由に大胆に振る舞えたのは、その後ろに金江やスタッフがしっかり控えていたからで、その信頼は大きかったと思います。

ー 最後に今後について伺わせてください。

金江 私は経営的な視点からの話になりますが、エクスポートはこの春ようやく黒字に戻せたのでそのまま維持発展させていきたい。NDCGはコロナ下でも大きなダメージはなく、在宅勤務などの新しい働き方を導入しながら、若手の育成が重要だと考えています。そのためには私たちが彼のスピリットやデザインを伝えながら、しっかりした基盤を構築しなければならないと考えています。コロナは在宅勤務だけでない発想転換を私たちにもたらしました。以前は9時から22時まで当たり前に働いていたけど、今はもっと生活を楽しむことが当たり前になりました。

ー NDCGのモットーは「楽しい生活のデザイン」ですから、本人も生活を楽しまなければ。

田中 本当にそうです。ただ、中川さんは「公私混在」の人だったので、今の状況はちょっと寂しいかもしれません(笑)。

ー NDCGのデザインの特徴は、社名の通り「グラフィックス」にあると思います。最近のグラフィックデザインは写真やCGが多用されていて、タイポグラフィやダイヤグラムといった本来のグラフィックスが薄まっているように感じます。そんななかで、NDCGのグラフィックスへのこだわり、手づくり感、ちょっと懐かしいレトロ感は新鮮です。

金江 確かに中川さんは現場で「そのデザインには『グラフィズム』があるか」にこだわっていました。レトロ感ということでは、中川が亡くなってから2019年8月発行された京急グループの機関誌『なぎさ』に掲載されたインタビューに彼の考えを見ることができます。質問に対して、「(横浜のデザインで)大切にしているのは、その建物や地域の記憶を取り入れること。過去の痕跡を活かすこと、更地にしてデザインするとつまらなくなってしまうから」「逆を言えば最初にちゃんとしてものをつくると、古びるほどに味が出て100年は残る。記憶は今日、明日にはつくれない。デザインの役割は、記憶に残る新しい景色をつくること」(一部編集)と述べています。

ー レトロフューチャというアプローチもあります。私は『銀座カレー』のあのレトロな感じが好きです。

田中 あれは1994年に発売されてシリーズとして30年続いています。実はパッケージは何度かリニューアルされているのですが、ブランドイメージは変わらないようにアップデートされています。

ー 多くのデザイン事務所はボスが亡くなると事務所も解散してしまいます。アーカイブという視点でいうと、会社が存続して、生きたかたちで亡きボスのデザインが継承されることが最強だと思います。

金江 ふつうのデザイン事務所だったら、ボスがいて、スタッフがいて、事務担当がいていていという感じですが、NDCGとエクスポートという二つの会社があるので、デザイン業務だけでなく、幅広い人材、活動の可能性、取引先ネットワークを活かしながら、中川さんの意志を続けていければと思います。

ー 本日は長時間ありがとうございました。

中川憲造さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

NDCグラフィックス http://ndc-graphics.jp/