日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

戸田正寿

アートディレクター

インタビュー:2024年6月9日 10:00~12:00

場所:ブリリアント・ハート・ミュージアム

取材先:戸田正寿さん

インタビューアー:久保田啓子、関 康子

PROFILE

プロフィール

戸田正寿 とだ せいじゅ

アートディレクター

1948年 福井県生まれ

1970年 髙島屋宣伝部入社

1973年 日本デザインセンター入社

1976年 戸田事務所設立

2015年 Lightoda設立

2018年 福井県坂井市にBrilliant Heart Museum

(ブリリアント・ハート・ニュージアム)を開館

Description

概要

日本の広告デザインが花開いた1960年代を経て、広告デザインが輝いていた1970~90年代、テレビ、雑誌、新聞などのマスメディアが大きな影響力を発揮していた時代、アートディレクター戸田正寿が世の中に送り出した宣伝広告の数々は、日本の広告デザインを新たな次元へと導くこととなった。換言すれば、戸田の出現によって広告デザインは「商業デザイン」から「映像芸術」へと飛躍したと言えよう。戸田の代表作「サントリー・ローヤル」は、フランスの詩人ランボーやスペインの天才建築家ガウディの摩訶不思議な世界観を見事に視覚化し、その圧倒的なインパクトで高級ウィスキーの広告をアートへと昇華させた。

戸田の広告の特徴は理屈や説明を超えて人間の根源を揺さぶる「何か」が表現されていることにある。それは何か? 戸田の才能を見抜き、アートディレクターへの道を開いた永井一正は「現代性、アート性、挑戦性はその後の戸田のデザインに一貫して流れている」(『戸田正寿 アート・ディレクション』六耀社刊)と述べている。戸田にとってデザインとアートは「創造」という行為において、区別できないひとつの領域なのだ。

その戸田の現在の活動拠点は、ふるさとの福井県坂井市に自ら創設した「ブリリアント・ハート・ミュージアム」である。このミュージアムは、永井が指摘した、戸田の底流にある現代性(自然や環境、脱都会へのまなざし)、アート性(ミュージアムという新たな領域)に対する挑戦と言うことができる。戸田は70歳を機にクリエイターとして第二の人生を踏み出している。東京とニューヨークというメトロポリタンで「時代のエッジを狩猟」してきたハンターは今、日本海を臨む新たな拠点でさまざまな「未来へのデザインの種」を蒔いているのだ。

今回はブリリアント・ハート・ミュージアムで、戸田さんご本人に自身のアーカイブと創造の源泉について語っていただいた。

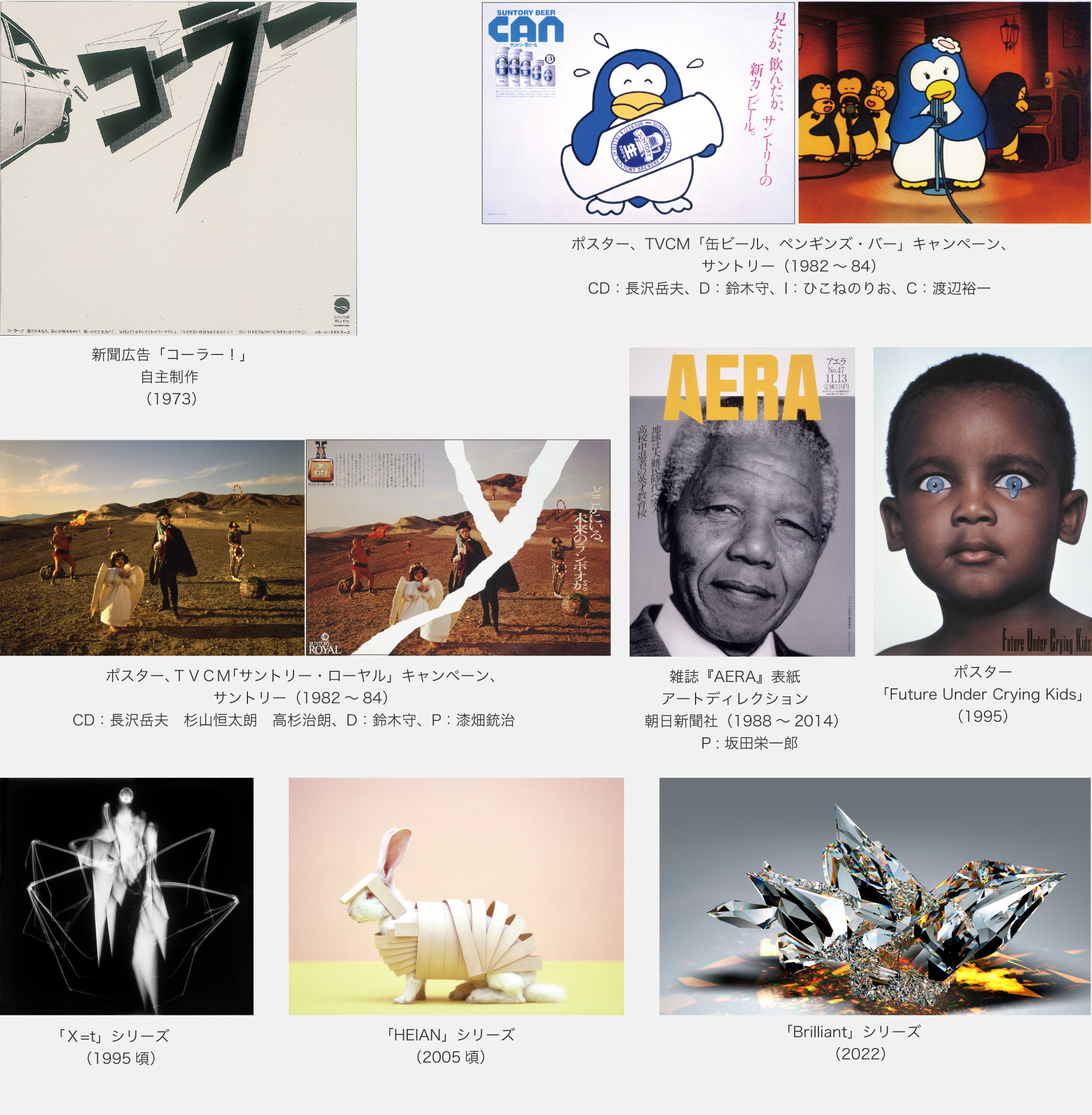

Masterpiece

代表作

1976 「純ロック・ジャパン」キャンペーン、宝酒造

1979 缶ビールキャンペーン、サントリー (~81)

1982 缶ビール「ペンギンズ・バー」キャンペーン、サントリー(~84)

1982 「サントリー・ローヤル」キャンペーン、サントリー(~84)

1983 PARCO ファッションキャンペーンとロゴマーク、パルコ (~87)

1986 伊勢丹ファッションキャンペーンとCI、伊勢丹(~95)

1988 雑誌『AERA』表紙 アートディレクション 朝日新聞社(~2014)

1994 黒澤明ドローイング展、キュレーション (~2010まで巡回)

1995 小堀遠州没後350年記念展、キュレーション、MOA美術館

2003 六本木ヒルズ開業キャンペーン、森ビル 協働:村上隆

2008 北海道支笏湖サミット 会場アートディレクション

2006 ヴィム・ヴェンダース写真展および作品集、朝日新聞社 スプーン

2017 ミラノサローネ「ライトハウス」ブースディレクション

2017 アイヌ文様によるプロダクトのディレクション 丸井今井

アート活動

1995 X=t

2003 HEIAN

2016 Lightface

書籍

『Tokyo Grafica-2』六耀社(1991)

『X=t The Art of X-Ray Photography』Hudson Hills Press/アメリカ (1995)

ggg Books 33『戸田正寿』ギンザ・グラフィク・ギャラリー(1997)

『戸田正寿的設計世界』広西美術出版社/中国(2000)

『HEIAN』Hudson Hills Press/アメリカ(2003)

Interview

インタビュー

裏切りこそ人生、裏切りこそがクリエイティブの源泉

故郷につくったミュージアム

ー 戸田さんと言えば、広告界の伝説であるサントリー・ローヤル、朝日新聞『AERA』などのアートディレククターとして時代のエッジを走り続けておられます。今日は戸田さんがプレイべートに創設された「ブリリアント・ハート・ミュージアム」を貸し切りという贅沢な状況でインタビューさせていただきます。まずは、このミュージアムをつくろうと考えた背景から伺いたく。

戸田 ここ福井県坂井市三国町は僕のふるさとです。そしてミュージアムから臨む雄島は僕の人生に大きな影響を与えた場所です。話は遡りますが、坂井市には江戸から明治時代にかけて北海道から東北、北陸を結んだ北前船を采配していた森田家という豪商一族がいて美術に造詣が深く、サム・フランシスやジャスパー・ジョーンズといった現代アートのコレクターとして知られていました。僕が高校生だった頃、そのコレクションを見るために出光興産の創業者の四女で映像作家の出光真子さんとパートナーでアメリカ人アーティストのサム・フランシスさんが坂井に来たことがありました。僕は森田家の息子さんの後輩だったので一緒に東尋坊と雄島を案内したのです。真子さんは雄島の美しさにたいそう感動していて、当時の僕はそのわけがわからなかったのだけど、雄島には芸術家を魅了する何かがあるのだと記憶に刻まれました。70歳を迎えて新しいことに挑戦しようと考えていたら、ふとそのときのことが蘇ってきたのです。

ー それがなぜミュージアムをつくることになったのですか?

戸田 僕のなかでは自分の回顧展や作品集をつくろうという発想はなかった。もちろん先輩たちの回顧展などを観てすごいなあと感心しましたが、僕の場合は空しさが残るだけと言うか。だから同じパワーを使うなら過去を振り返るのではなく未来を向きたいと。そして高校時代から気になっていた雄島で自然や環境をテーマにしたミュージアムをつくろうと思いたったのです。

ー 戸田さんほどのデザイナーなら、自分の作品を展示するミュージアムやアーカイブをつくろうと考えるのが普通だと思いますが。

戸田 それだけは絶対嫌だ、絶対にしないと決めていたね。

ー それは戸田さんの美意識ですか?

戸田 そう。今さらなんで自分の作品を展示しなければならないの? マチスのロザリオ教会とか、年齢を超えてチャレンジした精神や作品ってすばらしいじゃない。ああいうのがいいなあ。

ー では、戸田さんの作品や資料は今、どうなっているのですか?

戸田 それはそれとして整理して倉庫を借りて保管しています。今、香港の美術館から展覧会の相談を受けています。そうした話があればきちんと対応していくつもりですが、僕自身が積極的にやろうとは考えていません。僕は自分の作品よりもここ「ブリリアント・ハート・ミュージアム」をこそ、残ってほしいです。

ー とは言え50年ぶりの故郷での新たな挑戦は冒険だったのでは?

戸田 もちろん僕一人ではできなかった。ここでペンションとレストランを経営している森岡雅男さん、その妻でアーティストでもある千代子さん夫妻の理解と協力を得て、地元の皆さんとの地道な交渉を重ね、さらに建設車両が入らないという敷地での難工事を克服してようやく完成にこぎつけることができた。

ー 本当に、雄島を一望できるすばらしいロケーションですね。一歩ミュージアムに入ると室内は若芽のような明るい薄緑色に統一されていてとても新鮮で、戸田さんのこだわりを隅々に感じることができます。

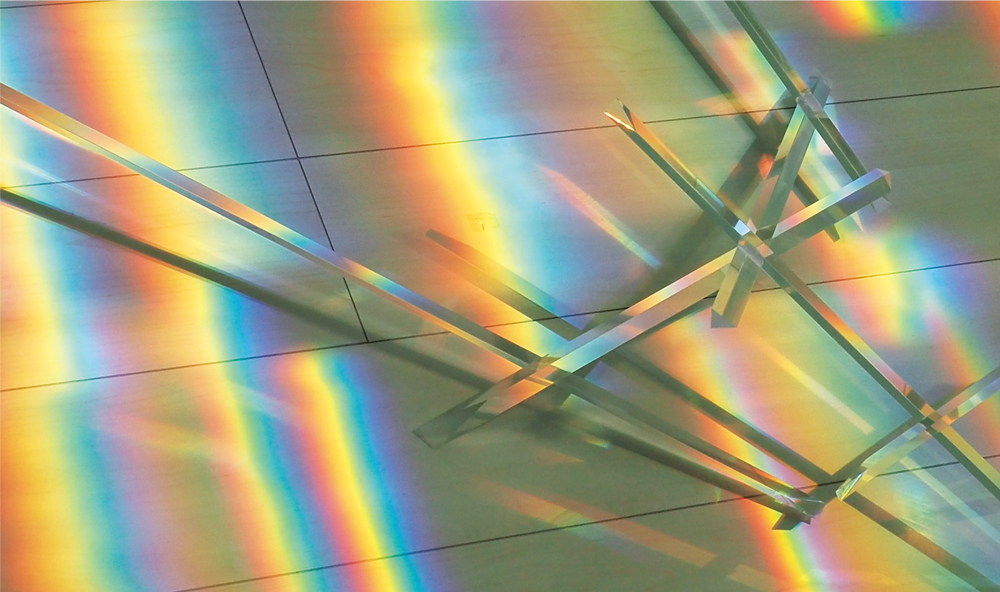

戸田 ここは、僕が雄島と海と空だけを眺められる土地を探し、建物を設計し、昔ながらの漁村の風景に溶け込むような外観にデザインしました。展示品は、大きな窓を額縁とみなした雄大な雄島と日本海の風景、僕が収集していた縄文土器の破片を使ったオブジェ、刻々と変化する雄島を映した映像の3点だけです。加えて僕が独自開発した「Seijuカット」という一種のプリズムが生み出す光の饗宴も見ものです。壁を白ではなく薄緑にしたのはプリズムが生むブリリアントな光をひき立たせるためで、晴れた日の午前中がもっともきれいに輝きますが、今日のような曇りの日の鈍い光もすてきです。このミュージアムの最大の魅力は、時間、季節、自然の移ろいを体感して丸ごと味わえること。ぜひともここに来て一期一会の時をすごしてほしいですね。

大きな窓からは雄島と日本海を一望できる。昼間と夕景

縄文土器の破片を再利用したオブジェ。植物は森岡千代子さんが制作

Seijuカットが生み出すブリリアント空間

戸田さんが開発した3種類のSeijuカットは特許も取得した

ー 世界的にも珍しい環境を楽しむ美術館なのですね。「Seijuカット」についてもう少し詳しくお話いただけますか?

戸田 「Seijuカット」は光を当てると美しい虹を生み出すプリズム効果のあるオブジェです。その制作過程はエンジニアに協力してもらって、コンピュータ上で計算して導き出した造型です。「Seijuカット」は3種類あって、それぞれ違う虹を映し出します。僕は長くアートディレクターとして活動してきたけど、未来に向けて今までにない「物」を発明したいと願っていたので、これができたときに「Seiju」という僕の名前からネーミングにして特許も取りました。このミュージアム空間に組み込んで、唯一無二の空間をつくることができました。

ー Seijuカットがつくる光の饗宴は、デジタル映像にはない移ろいやはかなさを感じさせます。

デザイナーへの道

ー さて話を替えて、戸田さんのデザイナーへの道のりについて伺いたく。

戸田 何といっても、芸術家であり高校時代の美術の先生であった小野忠弘さんとの出会いです。

ー どんな方だったのですか?

戸田 小野さんは青森県出身で前衛芸術家として知られた方でした。ところがアーティストとしての活動だけでなく、僕が通っていた福井県立三国高等学校で美術を教え、福井大学でも非常勤講師をしていました。そのため県内の文化人として一目置かれた存在だったのです。僕は美術に興味があり、小野先生の評判を聞いていたので美術部に入りました。

ー 小野先生とのエピソードはありますか?

戸田 入部からしばらくして、美術部から福井県総合美術展に作品を応募することになり、部員はそれぞれ作品を仕上げて先生が審査をすることになりました。僕はベニヤ板に小野忠弘風の前衛的な絵を描いてドキドキしながら見せると、先生は僕の作品をなんと雨降る戸外に蹴っ飛ばしたんです。僕がずぶぬれになって作品を拾ってくると、「前よりいい作品になっただろう」と一言。僕はあっけにとられるわ、感動するわ、ボーっと突っ立ていると、先生が「君は才能があるから、1年生だけど美術部の部長をしなさい」と、たくさんの先輩の前でいきなり言うわけです。この事件は僕に「アートとは何か」という啓示をもたらしました。その後、蹴られた作品は美術展で教育委員長賞を受け、2年生のときも同賞をもらい、3年生で最高賞の知事賞を受賞しました。

ー 先生からの影響は他にもありますか?

戸田 先生は美術に限らず新しい世界を見せてくれる「窓」のような存在でした。彼は岡本太郎ら同時代の芸術家とも交流していて、時々東京に出かけては見てきた展覧会や音楽会の話を僕らにしてくれました。印象的だったのはジョン・ケージのコンセプチュアルなコンサートの話で、僕らはそれに刺激を受けて文化祭でビー玉を使った「たらいとバケツの音はどう違うか」というパフォーマンスとエレキギターで「ベンチャーズ」を弾きまくるというとんでもない演目をやりました。当時、福井のような田舎では「エレキギター=不良」と見なされていたのですが、小野先生がそんな意識は壊してしまえ、その先に真の芸術はあるんだと僕らの背中を押してくれたのだと思います。

先生は三国にあった映画館の上演作品の選択も任されていて、ブニュエル、ゴダール、ヴィスコンティ、フェリーニ、黒澤明といった一流の映画監督の作品を上映してくれ、文学ならランボオ、建築ならル・コルビュジエやガウディといった芸術のすばらしさも教えてくれた。高校では図書として高価な美術書の購入に尽力してくれて、僕がガウディに傾倒したのも先生が買ってくれた本のお陰でした。高校生という多感な時期に、僕は小野先生から芸術の啓示を受け、それが僕の創造の基となっています。

ー そうして、戸田さんは東京を目指したのですね?

戸田 そう。ただ高校時代は美術と音楽にのめり込みすぎて成績がダメだったから、大学を受験するなら勉強をし直しなさいと言われて迷っていたときに、新設の東京デザインカレッジ(現目黒ゼミナール)に推薦入学できることになったんです。これも小野先生が福井大学で教えていらしたことが縁でした。どういうことかと言うと、当時福井大学の工学部長は吉田宏彦さんという丹下健三の国立代々木競技場の構造設計に携わったという人でした。その吉田さんが東京デザインカレッジの学長に就任することになって僕を入学させてくださったのです。この学校は他に手塚治虫さんや亀倉雄策さん、山城隆一さんといった方々も関係していました。

ー そして無事に入学してデザインの勉強を始めたのですか?

戸田 1966年僕は無事に入学して建築科に入り、2年目からグラフィック科に移ったんだけど、作品が前衛的すぎたのか評価が低くて迷路に入り込んだ気持ちでいたのです。しかし文化祭に出展した「バケツの水は水滴になる」というタイトルのコンセプチュアルアートが転機をもたらしてくれました。それは水を入れたバケツと水槽を並べて置いただけの作品なんですが、水槽の水滴は樹脂で人工的につくったものでした。これを見た手塚さんと山城さんが評価してくれて、山城さんは僕に銀座の画廊を紹介してくれて初個展まで開くことになったのです。そんなことで学校での評価も変わり、僕自身も表現者として自信がついていきました。

ー 高校時代はアートを思考していた戸田さんがデザインにシフトしたきっかけは?

戸田 実は卒業時に日本デザインセンターを受けたのですが落ちました。それを知った山城さんが「君は日本デザインセンターに入ったとしても最初はアシスタントだよ。髙島屋なら最初からクリエイターとして仕事ができる」と宣伝部に推薦してくれたんです。ところが髙島屋に入ると周りは美術大学出の優秀な人ばかり、一方僕はアート志向が強すぎて叱られてばかり。そこで一発逆転を狙って業界の権威だった朝日広告賞に応募して3回目の挑戦でグランプリを受賞できた。

ー どんな作品だったのですか?

戸田 コカ・コーラをテーマにしたもので、車からコーラの空き缶を捨てる写真と、「コーラー!!」というコピーをリキテンスタイン風にレイアウトしました。このアイデアは高校の同級生と三国の温泉で雑談しているときに思いついて、「コーラー!!」は「コーラ」と重ねた一種のダジャレなんだけど、このコピーがすばらしいと審査員から評価されました。それを見た日本デザインセンターの永井一正さんから「うちに来なさい」と誘われたのです。うれしかったですね。

ー 1973年に晴れて日本デザインセンターに入ったわけですね。

戸田 永井さんからは、「君はデザイナーではなくアートディレクターとして仕事をしてください。そのために3人のアシスタントをつけますから選んでください」と夢のような条件をいただき、その一人が鈴木守さん。日本デザインセンターでは伊勢丹などの仕事を担当しましたが、三年後の1976年に彼と共に独立しました。ただ僕はアートディレクターとしての仕事をしながらアート活動も続けていました。原美術館が主催した1980・1981年のハラ・アニュアル「80年代への展望」では川俣正さんや岡崎乾二郎さんらと選ばれて、原俊夫館長から「どうしてアートの世界に来ないのか」と言われました。

ー どうしてアートではなくデザインだったんですか?

戸田 貧乏したくなかったから。どんなに有名で尊敬されたとしても芸術家で食べていくのは並大抵のことではない。だから多くの芸術家は学校で教え、他の仕事をしながら芸術活動をしています。僕はそういう人生を送りたくなかったので、表現活動とお金を得ることを両立できるデザインを選びました。

ー とは言え、戸田さんはその後もアート活動も続けたのですね?

戸田 はい。ニューヨークやソウルでアートの展覧会を開催し、作品集もつくりました。思い返すと1980年から90年代は恵まれた時代でした。僕らのアート活動のスポンサーをしてくれる個人や企業があって、創造行為に対する敬意は現在よりも高かったと思います。

「驚きを与える裏切り」をデザインする

ー ある本を読んでいたら、戸田作品の神髄は「驚きを与える裏切りだ」という一説があって、これだ!と思いました。戸田さんは独立以降、世の中をアッと言わせる広告を多く手がけていますが、まさにこの言葉に尽きると思います。

戸田 それこそアートでしょう。

ー 広告とは製品やサービスを分かりやすく伝えることが第一で、「裏切り」とは一線を画したものだと思うのですが……。そこでこの言葉を軸に代表作を通して戸田さんのクリエイションの秘密に迫りたいと思います。

戸田 僕の仕事ではサントリー缶ビールの「ペンギンキャラクター編」が裏切りを意識した最初のプロジェクトでした。実はこのシリーズが始まる前の3年間、僕は同じサントリー缶ビールの広告を担当していました。80年代初頭はまだ瓶ビール市場が中心で、新参のサントリーがキリンビールの牙城を崩すのは難しかった。そこでサントリーの経営者は缶ビール市場で勝負をかけようと判断し、一大キャンペーンのアートディレクションを僕に依頼してきたのです。そのときの条件が「おいしいビールという表現はキリンの専売特許だからやめてくれ」と言うもので、僕はとても驚きました。僕らチームは東京と大阪という都市部にターゲットを絞ぼり、「かっこよくビールを飲のむ」というコンセプトでキャンペーンをうった。これが功を奏してサントリー缶ビールは3年間で3から8パーセントまでシェアを拡大したんです。

ー 「かっこいい」から「ペンギン」とは、確かに裏切りですね。

戸田 そう。背景には、「東京・大阪の都市部から日本全国へ」とターゲットの拡大があった。ただこの仕事をゲットするにもおもしろいエピソードがあったんです。このプロジェクトは広告業界で大きな注目を集めていて電通や博報堂なども狙っていましたが、サントリーは3年間の僕の実績を評価してくれて、まずは僕のアイデアを見たいと言ってくれた。

僕は、今回はアートではダメだと直感していたのだけど、どうしてもアートになってしまう。1週間悩みに悩んでいたらフッとあることに気づいたんです。アートだらけの僕の部屋のなかにひとつだけベッドサイドに「まんが日本昔ばなし」の作図で知られるひこねのりおさんのゆるキャラのカレンダーを見つけたのです。僕はこれだ!とひらめき、一晩で手描きのアイデアスケッチを描いてプレゼンに臨みました。

ー ひこねさん的世界の発見が驚きであり裏切りだったのですね。それでプレゼンはどうだったんですか?

戸田 お偉いさんが勢ぞろいしていて一通りの説明が終わると当然みんなの視線は僕に集中するわけですよ。緊張のなか、僕が胸ポケットからペンギンのスケッチを出すと……、しばらくの沈黙の後「これで行きましょう」という担当者の一言。これこそ裏切りでしょ?

ー そのペンギンのCMソングは松田聖子さんでしたよね?

戸田 「SWEEET MEMORY」という彼女の代表作なんだけど、ここにも裏切りのエピソードが隠れている。その曲は聖子ちゃんの14枚目のシングルのB面で、A面が「ガラスの林檎」という曲でした。彼女はすでに大スターだったからA面はダメだけどB面なら許可しますと言われた。僕はB面の方が好きだったし、B面は宣伝されていなかったせいで誰が歌っているんだ?と評判になった。「松田聖子」だとわかるとさらに話題になって宣伝効果を上げてくれたわけです。これも裏切りだよね。

ー 裏切り二重奏だったのですね。では従来のイメージを完全に裏切った「サントリー・ローヤル」の広告についてもお聞きしたいです。

戸田 この広告は当時の電通のプランナー杉山恒太朗さんからの依頼で制作されました。それは当時売れていた「角瓶」や「オールド」ではなく「ローヤル」だった。ローヤルは贈答用の高級品だったので一般家庭のサイドボードに飾られるウィスキー。売り上げの伸ばすためにサイドボードからローヤルを出してもっと飲んでもらわなければならない、というのが広告のコンセプトで演出は高杉治朗さんにお願いしました。

ー それがどうしてランボーやガウディになったんですか?

戸田 もう単純なアイデアで、高級品ならアートだろう、人々の記憶に残して、知名度上げて、どんどん飲んでもらおうと。そこで蘇ってきたのが、高校時代に出会って大好きだった詩人のランボー、建築家のガウディ、作曲家のマーラー、そして昆虫の美しさに魅了されたファーブル。そして4人をモティーフにした広告をつくることにしました

ー 最初にランボーの広告を見たときはとにかく衝撃的でした。あの映像イメージの源泉はどこですか?

戸田 フェリーニ映画の『8 1/2』です。

ー 新聞広告は完成された絵柄をあえて破ったデザインですね。あれも衝撃的でした。

戸田 ロケはアメリカのラスベガス郊外でやって、カメラマンも登場人物も全員アメリカ人で、映画「スター・ウォーズ」のR2-D2ロボットの中の人も登場しています。

新聞15段の広告としてきれいに仕上がったけど今一つインパクトが足りないと、とっさに刷り上がった広告をバーンと破ってみたらこれが意外にいい。周辺からは勝手に破ったら訴訟されると反対されたけど、僕はこれしかないと腹を括りました。結果、このキャンペーンは大評判でニューヨークADC銀賞を受賞しました。これも裏切りだよね。裏切りこそ人生、裏切りこそがクリエイティブの源泉。

ー そういう意味で雑誌『AERA』は新聞社の仕事であり、いわゆる裏切りとは対極にあるのかなと思いますが。

戸田 『AERA』は朝日新聞が出す『朝日ジャーナル』に代わる週刊誌として社内外で注目されて、社内から俊英6人が選ばれて創刊準備をしていました。そんなとき僕にアートディレクションの相談が来たんです。後で知ったんだけど田中一光さんや小池一子さん、三宅一生さんが僕を推薦したそうです。その後、僕がチームに加わって「7人の侍」が定期的に集まって検討を重ね、社内の優秀な記者から雑誌のタイトルが幾つも提案されてきました。ところがアートディレクターの僕がピンとくるものがないので、「言葉のプロに頼もうよ」とコピーライターの真木準さんを推薦しました。彼はたくさんの案を出してくれて、その中にラテン語で時代という意味の「AERA」があった。ちょうど「Asahi shimbun Extra Research and Analysis」というコンセプトの頭文字にもマッチするし、AERAに決まりました。ところがタイトルに「朝日新聞」が入らないのは問題だと言うんで、AERAの横に「朝日新聞ウィークリー」と小さく入れた。1年経って内緒で取ったんだけど、誰も何も言わなかったからそのままにしました。

ー 『AERA』の表紙はその時代を象徴する人物のポートレイトというシンプルなデザインで、今も変わっていません。

戸田 アメリカの『TIME』誌の表紙が念頭にありました。僕は、『AERA』は筑紫哲也さんが編集長を務めた硬派なイメージを裏切る雑誌でなければならないと考えていました。そこで、時代を象徴する人物をスタジオできちんとライティングして、モノクロで4×5カメラで肖像画のように撮りたいと提案しました。そしたら社内のカメラマンで撮るという話が持ち上がったので、僕はニューヨークで修行を積んだ坂田栄一郎さんを推薦しました。

ー 撮影でのエピソードとはありますか?

戸田 撮影では立合者が来ていろいろ意見をはさんでくることもありました。イギリスのサッチャー首相の撮影では彼女のマネージャーが口出ししてくるわけ。そしたらサッチャーさんは「Shut up!(シャラップ)」と一言、スタジオはシーンとしてしまって愉快でした。これには後日談もあって、ご自身から「すばらしいポートレイトありがとう」という礼状が届きました。実は、僕が、サッチャーさんが自然に美しく見えるように坂田さんの写真をレタッチしていたのです。鉄の女と言われたサッチャーさんだけど仕上がりを気にしていたんだなあと、うれしかった。吉永小百合さんのときはやたら立合者が多くて、坂田さんもいつになくそわそわしていて挨拶したときは本当に感動していた。吉永さんは僕らの世代では特別な存在なんだな。それから石岡瑛子さんも愉快だったね。スタジオに入ってくるなり、「きれいに撮ってよね」っていつものハスキーな声で一言。僕は仕上がってきた写真を眺めながらどこをレタッチするか考えて長体をかけたわけ。文字には長体や平体をかけるけどポートレイトは初めてだった。発売後に彼女から「戸田さん、私の顔に何したのよ?」と電話がかかってきて、「長体かけたんですよ」と言ったら、「そんなことするのはあなただけよ。でもありがとう」って喜んでくれた。長体に気づいた石岡さんがさすがだし、やっぱり女性なんだなって思いましたね。

ー ポートレイトの最終調整も戸田さん自身がなさっていたんですね。

戸田 そりゃそうよ。坂田さんから「あとはよろしくね」と預かったネガをより良く仕上げるのは僕の仕事だったからね。ポートレイトのできが表紙のすべてだったし、登場してくれた方々のすてきな表情を引き出すのはアートディレクターである僕の役割でしょう。

ー これで行こう!という判断の基準は何ですか?

戸田 AERAの表紙に関しては「好き/嫌い」ではなく、「いいか/悪いか」で選んでいました。自分の好みや趣向はあるけど、アートディレクターとしては客観的に判断することが重要。注文してくるマネージャーもいたけど、最終決定は僕の役割ですからと言って一線を引いていました。

ー 戸田さんの仕事は才能ある人々とのコラボレーションも重要だったのだと思いました。互いにワクワクしながら、裏切りながらプロジェクトを進めていくような。

戸田 1988年から始まった伊勢丹のキャンペーンは、ニューヨークで活躍するスティーヴン・マイゼルというカメラマンと組みたかった。たまたま友人が彼を知っていたので僕のポートフォリオを持っていって打診してもらったら、すんなりOKしてくれました。そしてすべての準備が整っていよいよ撮影という2、3日前になって、彼が突然モデルを変えたいと言ってきた。僕以外のみんなは「無理だから断れ」と言ったけど、僕は今さらこんな無茶を言ってきたマイゼルは本気だなと受け取りました。そして背水の陣で伊勢丹の担当部長に相談したら「責任はとるから、戸田さんの思い通りにやってください」と即決してくれて、何とか撮影もできた。実はマイゼルが連れ来てたのはブレイク寸前のナオミ・キャンベルで、この1年後には超売れっ子になり、いち早く彼女を使った伊勢丹の評価も上がった。これも裏切りがもたらした成功でしょう。

ー パルコのキャンペーンは石岡瑛子さんから引き継いだのですね。

戸田 石岡さんがアメリカに行ってしまったので僕が後を継いだのだけど、イラストレーターの山口はるみさんとどのようにコラボレーションするかが課題でした。いろいろ考えて彼女にすべてを任せるのではなく、僕のイメージで撮った写真をなぞって描いてもらうことにしました。山口さんにはニューヨークで撮影した写真をスーパーリアリズムで描いてもらい、そのイラストをさらにシルクスクリーンで白っぽく刷ってポスターに仕上げました。端っこに入れた赤いシミは女性の血を象徴したものです。MoMAがこのポスターを永久コレクションにしてくれて、同時に正面のショーウインドウでイサムノグチ、倉俣史朗、田中一光とこれをジャパンデザインとして展示しました。次の年には女性がプールで泳ぐというCMを制作してこれも話題になりました。

ー 70年代に石岡さんがつくったパルコのイメージを裏切ったわけですね?

戸田 70年代に石岡さんがつくったパルコのメッセージは強烈だった。だけど時代も変わり、女性像も変化し、パルコのイメージも変わらなければならなかった。だから僕は山口さんに石岡さん時代とは違った表現を求めたのです。その後山口さんに会ったらこの仕事がきっかけで違った依頼が来るようになったと言っていました。

ー 村上隆さんを使った六本木ヒルズのオープニングキャンペーンも戸田さんの仕事ですね?

戸田 あれも国内外の広告代理店がコンペに参加していました。博報堂は真木準さんを中心にしたチームをつくってコンペに臨んでいました。2002年、バレンタインデーの日に突然真木さんから電話をもらって銀座ウェストで会いました。何の話かと思ったらコンペの相談で、「森稔社長が最初のプレゼンを気に入っていないので、1週間で巻き返し案をつくらなければならい。助けてくれ」と言うことでした。そのとき僕はブレイク寸前だった村上隆はどうかな?と提案したんです。六本木ヒルズはアートを志向していたし、村上さんの作風はグラフィックとも相性がいいし、イメージにぴったりだと直感したんです。村上さんは2002年にパリのカルティエ財団で個展をして、それを機にルイ・ヴィトンとのコラボレーションも決まっていた。プレゼン当時村上さんはあまり知られていなっかたけど、森社長は「これだ!」と言って即決してくれた。結果、真木さんを中心として博報堂チームで、僕もアートディレクターとしてプロジェクトに参加することになったのです。

デザインを未来につなぐ

ー 先ほどからニューヨークの話がよく出ますが、戸田さんは東京とニューヨークの二拠点で活動されいた時期があったのですね。

戸田 たしか1990年から2003年くらいまでだと思います。アート好きの僕はアートディレクターの仕事とアートの制作を同時にやっていて、東京は仕事の場、ニューヨークは遊びと創作の場という感じで、当時の僕にはニューヨークという空間が必須でした。ニューヨークは不思議な都市で人々は金持ちか有名人しか尊敬しない、なのにアーティストには貧乏で無名でも敬意を表してくれる。アートや文化が大事にされ、刺激的で、アートの世界は常にビリビリしている。

ー ニューヨークではどんな活動をしていたのですか?

戸田 1994年に黒澤明監督のドローイング展を企画しました。友人であり俳優の油井昌由樹さんが監督の息子の久雄さんを紹介してくれて了解を取り付けました。準備中はドタバタがあったけど、展覧会は『ニューヨーク・タイムズ』でも取り上げられて話題になったし、展覧会図録として監督の仕事をまとめられたのは良かったと思います。それから1995年にシカゴ、アトリウム美術館でレントゲン写真を使ったアート作品「X=t」の展覧会を開催し、作品集も出版しました。

ー ニューヨークの拠点はどんな空間だったのですか?

戸田 場所は5番街38丁目あたり。近くにユニオン・スクエアやワシントン・スクエアがあって、ソーホーも歩いて行けるとても恵まれた場所でした。部屋も広くてアトリエと住まいとして使っていました。この頃は本当に忙しくて世界中を飛び回っていて、ケネディ空港からコンコルドでパリまで出張することもありました。ただ、2001年に「9.11」が起きて、引き払うことに決めたのです。いい思い出です。

ー 日本がもっともパワーのあった時期でしたね。

戸田 そうね。あの頃日本はバブル景気だったこともあって、最高な商品のためには最高の広告をつくる、最高の広告のために最高の体験をすべきだという考えがまかり通っていた。僕ら制作チームも名のあるホテルに滞在し、三ツ星レストランで食事をしたりして向学を積みました。最高の広告をつくるために才能のあるプロフェッショナルが集結し、クライアントの信頼に応えるべく力の限りを尽くしていたよね。だから僕の事務所は築地の狭い場所で最少スタッフしかいなくて、僕はほとんど外で仕事をしていた。

ー 戸田さんが70歳を機に新しいことを始めた背景には、現在のデザインに対して何か思うことがあったのでしょうか?

戸田 クリエイティブに素人が参加しすぎる、もっとプロフェッショナルに頼むことが必要だと思う。デジタル技術の発展で誰もがクリエイションができることはすばらしいけど、一方で、プロフェッショナルやプロフェッションに対する尊敬や敬意が失われつつあります。感動を与える仕事はプロでないとできない。僕にとって現在のクリエイション、デザインは無個性でおもしろくない。

ー 「驚きがある裏切り」がない?

戸田 それって「感動」と言い換えることもできるよね。

ー お話を伺ってきて、戸田さんは高校時代に小野先生と出会ってアートに目覚め、東京に出て手塚治虫さん、山城隆一さん、永井一正さんに認められて広告デザインの世界で活躍するきっかけをつかみ、サントリー、伊勢丹、パルコの仕事で広告業界のトップを走り続けている。その出会いは、このままではいけないという危機感を跳ね返すためのチャレンジ、すなわち福井県総合美術展、デザイン学校の文化祭、朝日広告賞でした。こうしてみると戸田さんの歩みそのものが「驚きがある裏切り」です。そんな戸田さんは今、未来のクリエイティブを生み出すために、「北陸三県高校生現代アートビエンナーレ」を主催されているのですね?

戸田 僕自身、今があるのは数々の出会いと挑戦のお陰。だから若い人たちに出会いと挑戦の機会をつくろうと思い立ったわけです。このアートビエンナーレは富山、石川、福井三県の高校生を対象としていて、恩師の小野先生の記憶を継承するためにつくられた「ONOメモリアル」を中心に坂井市内の歴史的な場所でインスタレーションを創作してもらい、名のあるクリエイターに審査をお願いしています。

ー 戸田さんはその主旨をウェブでこう述べていらっしゃいますね。「この企画は北陸の高校生に、現代アートの面白さと自分達の才能を発見するチャンスを与え、それが将来の仕事への夢と希望につながるきっかけになるようにと、考案されました。このビエンナーレに参加した若者達は、自分自身の未知なる力と才能を発見して、一人一人の出発点とすることでしょう。無限大の可能性を信じながら」。

戸田 僕自身、たくさんの人に才能を認めてもらったことで自信がついたからね。これで娘さんが賞をとったというお母さんから「変わった娘だと心配していたが、自信がつきました」という手紙をもらって、僕自身が励まされたよ。

ー ブリリアント・ハート・ミュージアム、アートビエンナーレの次は何をなさりたいですか?

戸田 ひとつは教会をつくりたい。僕はクリスチャンではないけど、マチスが晩年につくった教会は彼の最高傑作だと思います。二つ目は作品のないミュージアム。

ー 作品のないミュージアムってどんなイメージですか?

戸田 20年ほど前に友人がマイクロソフトのビル・ゲイツさんに会うことになって、何かプレゼントしたいけどどんなものがいいかなあと相談を受けました。いろいろ考えて、彼はダ・ヴィンチの手稿のコレクターだからダ・ヴィンチの鏡文字を組み合わせて「Bill Gates」という名刺をつくってあげたの。その後、友人からゲイツさんがその名刺をとても喜んでくれたし、宝物にすると言ってくれたと報告がありました。デジタル時代の今、文字もフォントばかりになってしまった。そのアンチテーゼとして、ピカソ、レンブラント、アインシュタイン、葛飾北斎といた偉人たちの直筆文字を組み直してつくったアートを展示するとか、おもしろいんじゃないかな。これも驚きのある裏切りだと思わない? 要は文化の文脈を変えるような美術館をつくれたらいいなあと思う。

ー どこまでも、少年のような夢をお持ちの戸田さんにパワーをいただきました。教会と新しい美術館、楽しみにしています。今日はありがとうございました。

戸田正寿さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

ブリリアント・ハート・ミュージアムまで

https://www.brilliant-heart-museum.jp/