日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

山名文夫

イラストレーター、グラフィックデザイナー

インタビュー:2022年6月20日13:30〜15:30

場所:SHISEIDO THE TABLES(東京、銀座)

取材先:天野幾雄さん

インタビュアー:関 康子、涌井彰子

ライティング:涌井彰子

Profile

プロフィール

山名文夫 やまな あやお

イラストレーター、グラフィックデザイナー

1897年 広島生まれ

1923年 プラトン社入社。文芸雑誌『女性』のイラストレーターとなる

1929年 資生堂に入社(第1期)※1932年に退社

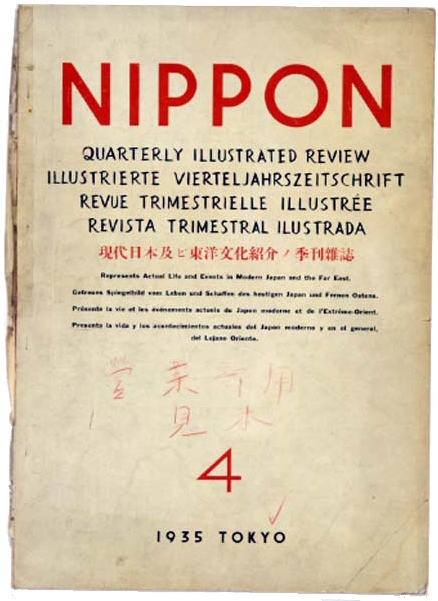

1934年 日本工房に参加。対外宣伝誌『NIPPON』のエディトリアルデザインを担当

1936年 資生堂に復職(第2期)※1943年退社

1940年 報道技術研究会結成。委員長に就任

1947年 多摩造形芸術専門学校(現多摩美術大学)図案科教授に就任

1948年 資生堂に再復職(第3期)宣伝文化部嘱託となる

1951年 日本宣伝美術会の創立(初代委員長)

1955年 第1回毎日産業デザイン賞功労賞受賞

1959年 資生堂顧問に就任

1965年 日本デザイナー学院開校。初代学院長に就任

1966年 資生堂宣伝部制作室長に就任

1967年 勲四等瑞宝章受章

1969年 資生堂宣伝部制作室長を退き顧問に就任

1980年 逝去

Description

概要

山名文夫は、河野鷹思、原弘と並び、戦前からデザイナーとしての活動を始め、戦中、戦後と日本のグラフィックデザインの基礎づくりに尽力した。その特徴は、繊細な線で描かれたイラストによる広告表現で、資生堂デザインの一時代を築いたクリエーターである。資生堂への最初の入社は32歳、以降83歳で永眠するまで二度の入退社を経ながら42年間にわたり、同社のデザイナー、イラストレーター、後進の指導者として同社で辣腕を振るった。生涯現役を貫いた山名の創作活動のなかで、もっとも長い時間を費やしたのが資生堂の仕事だが、それ以外にも多摩美術大学(多摩美)や日本デザイナー学院で教鞭を執ったり、数多くのデザイン論を発表し、日本宣伝美術会(日宣美)の創立に尽力したりするなど、じつに多面的な活躍をした。その全貌は、晩年に著した労作『体験的デザイン史』に綴られている。

山名が手がけた作品のほぼすべては、1993年、資生堂企業資料館に収蔵された。山名は、デザイン活動を始めた早い時期から亡くなる数年前まで、作品集をはじめとした多数の著書を出版し、自身のアーカイブを後進のために残すことに力を注いでいた。そして、生前から資生堂に作品が残され活用されることを願っていたという。その希望は、1992年に資生堂企業資料館が開設されたことにより叶えられたのである。

山名が逝去して、すでに40年以上が経った今、氏の実像について語れる人はごくわずかとなった。今回取材した天野幾雄さんもその一人で、山名が資生堂宣伝部制作室長になった年に新入社員として制作室に配属された人物である。もう一人は、多摩美で山名に師事し、資生堂で20年*以上広告の仕事の指導を受けた水野卓史さんだが、ご高齢ということもあり取材は実現できなかった。しかし、水野さんが執筆あるいは編纂した書籍には、生涯の師と呼ぶ山名とのエピソードがつぶさに語られており、ご本人からも「すべて本に書いてありますので、それを自由に使ってください」との丁寧な手紙をいただいた。

本稿では、お二人が体験した山名とのエピソードを交えながら氏の足跡をたどり、アーカイブを残すことの意義について考えることとした。

* 水野さんが資生堂宣伝文化部大阪分室から東京の宣伝部デザイン2課に異動した1959年から起算。

Masterpiece

代表作

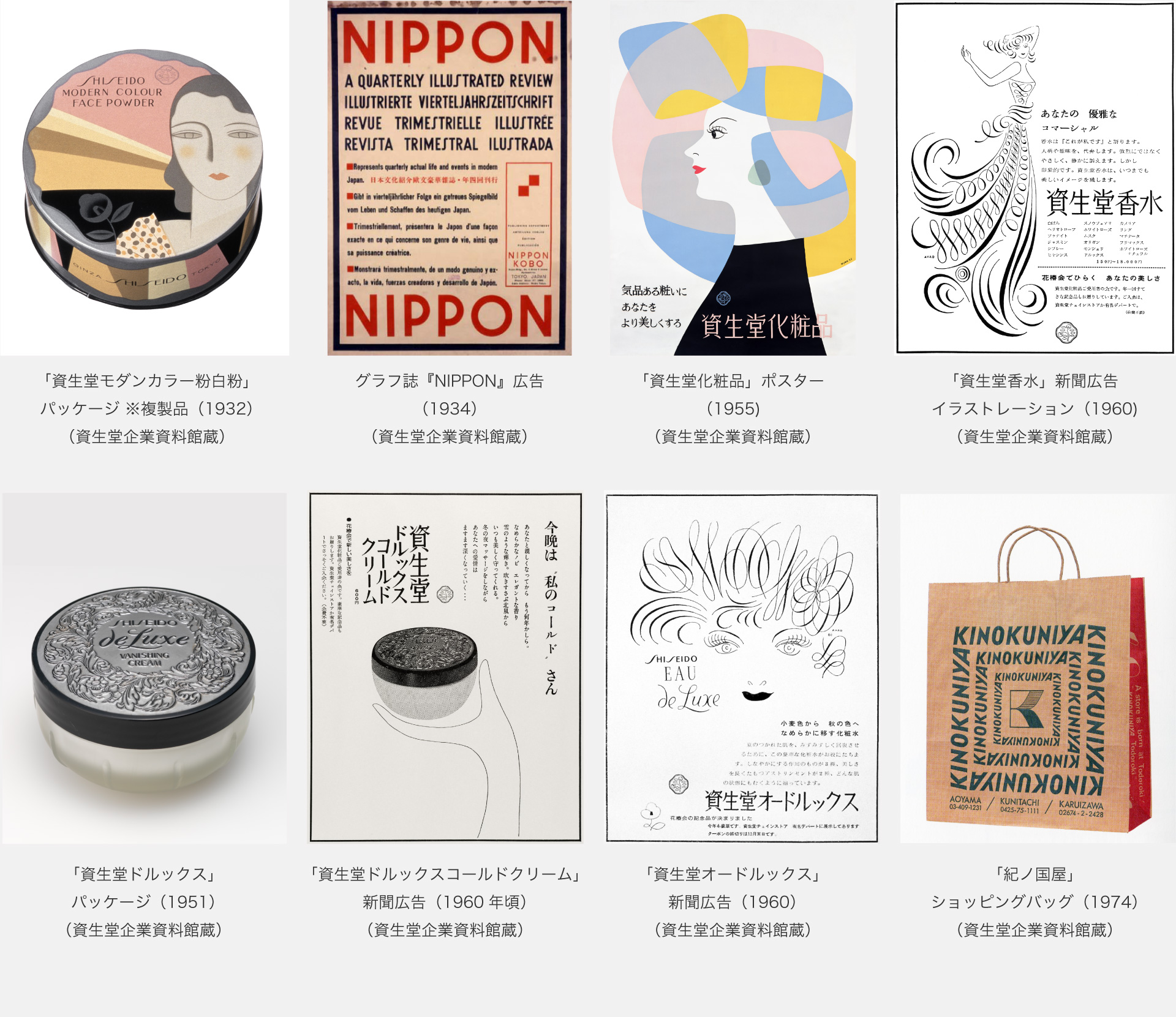

広告デザイン

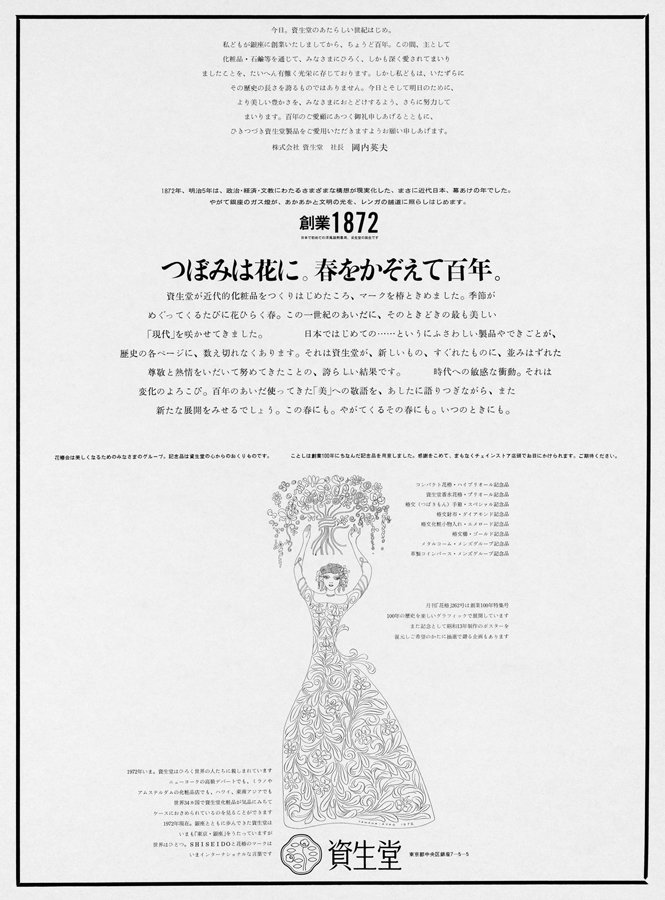

「資生堂クラブ白粉」新聞広告イラスト(1932)、雑誌『NIPPON』広告(1934)、「資生堂コールドクリーム」ポスター(1937)、「資生堂オードルックス」新聞広告(1950)、「資生堂香水」新聞広告(1952)、「資生堂化粧品」ポスター(1955)、「資生堂ドルックス」新聞広告イラスト(1955〜1959)、資生堂創業100年記念新聞広告イラスト(1972)、資生堂新聞広告<私の美人像>シリーズ(1979)

パッケージデザイン

「資生堂モダンカラー粉白粉」(1932)、「資生堂ドルックス」(1951)、紀ノ国屋包装紙(1963)、紀ノ国屋ショッピングバッグ(1974)

雑誌デザイン

グラフ誌『NIPPON』表紙、レイアウト、広告ページ制作(1934〜1937)

挿絵・カット

『女性』扉絵、カット(1923〜1928)、『苦楽』表紙、カット、挿絵(1924〜1928)、『サンデー毎日』装画(1926)、『週刊朝日』新春映画号挿絵(1938)

ロゴタイプ

紀ノ国屋(和文・英文)(1968)、鐘紡(1934)、雑誌『平凡』(1945)

書籍

『女性のカット』(山六郎との共著)プラトン社(1928)

『カフェ・バー喫茶店広告図案集』誠文堂新光社(1930)

『花の図案集』衣装研究所(1948)

『Yamana-Ayao装画集』美術出版社(1953)

『漢字の話』日本デザイナー学院出版部(1969)

『広告のレイアウト』ダヴィッド社(1962)

『山名文夫新聞広告作品集』ダヴィッド社(1963)

『山名文夫イラストレーション作品集』私家版(1976)

『体験的デザイン史』ダヴィッド社(1963)

『唐草幻像』私家版(1973)

『PROFILE 』私家版(1977)

Report

レポート

デザインポリシーとは「企業理念のビジュアライゼーション」であり

「企業を文明史の中に位置づける能力と方法を持つこと」である

多面にわたり能力を発揮した稀代のクリエーター

1897年生まれの山名は、少年時代に竹下夢二やオーブリー・ビアズリーの描く神秘的な女性像に惹かれ、旧制中学卒業後は、洋画家・赤松麟作の画塾に通い画家を目指した。20歳になると詩誌『CHOCOLATE』の同人として装画や詩を発表し、同誌の編集発行人となる。

そして1922年、洋画だけでなく広告図案にも興味を抱いていた山名は、大阪のプラトン社が同年に創刊した雑誌『女性』、翌年に創刊した娯楽雑誌『苦楽』で図案家としてのスタートを切る。プラトン社で、山六郎からイラストレーションや漢字のレタリングを学んだ山名は、「AYAOの文字を紙に書いて飲み込むと、モダンガールになれるなんてお嬢さん方に騒がれた、だろうと思われるほど、氏が描く女性は挿絵界ではもっとも新しい感覚」(『広告界』昭和4年4月号)と評されるほど注目された。

しかし、プラトン社は1928年に解散。その翌年、資生堂に入社したが、3年後に同社を退社しフリーランスとして独立した。

その後、報道写真家・名取洋之助が主宰する日本工房(第2期)で対外宣伝グラフ誌『NIPPON』の編集に河野鷹思らと携わった山名は、写真のトリミング、編集レイアウト、欧文レタリングなど、名取がドイツで学んだ前衛的な技法を習得する。これまでデザインを職人的な経験値で会得してきた山名にとって、日本工房での仕事は「最も張り合いのある勉強の時代」(※2)だったと記している。

雑誌『女性』の扉絵(左)(1927)とカット(右3点) (1928)(資生堂企業資料館蔵)

左/グラフ誌『NIPPON』1号表紙(1934)(資生堂企業資料館蔵)

右/グラフ誌『NIPPON』4号表紙 ※参考作品(1935)(資生堂企業資料館蔵)

そして1936年、資生堂の福原信三社長に請われ同社宣伝部に復職。福原信三の美意識と経営理念に心服していた山名は、それまでに培った力を大いに発揮し、水を得た魚のように活躍を始めた。しかし、戦争が激化していくなか、広告の仕事はなくなり、1943年に再び資生堂を退職。その3年前に新井静一郎と報道技術研究会を立ち上げた山名は、戦時下で唯一残された広告宣伝であった国策宣伝に携わる。

終戦後、資生堂に呼び戻された山名は、同社の再生を賭けた「ドルックス化粧品」のリニューアルデザインに挑み、それまでの資生堂デザインを引き継ぎながら、山名スタイルを確立させていく。福原信三の亡き後は、信三の理念を長きにわたって継承するために、その理念を資生堂のデザインポリシーとして後進に説き、それを視覚表現することが資生堂のデザインなのだと厳しく指導した。

その活躍は、資生堂の仕事に留まらない。多摩美では20年にわたり教鞭を執り、日本デザイナー学院の初代学院長に就任するなど、教育者として多くのデザイナーを育て上げた。さらに、日宣美の創立に向けて全国を奔走し、多くのデザイン論を発表するなど、デザイン界をよりよき方向に導くために心血を注いだ。

寡黙な山名のアドバイス

「今回のインタビューをお受けしたのは、私が山名文夫さんの活躍された時代と、今の若い世代のちょうど真ん中で、両者のことを少しずつ知っているので、その間をつなぐかたちでお話させていただきたいと思ったからです」

そう語る天野幾雄さんは、1966年に資生堂に入社した。ちょうど山名文夫が資生堂の宣伝制作室の室長になった年である。3年後の1969年に山名は室長を退き、同じく資生堂の一時代を築いた中村誠にその座を譲った。以降、亡くなる1980年まで顧問として資生堂デザインの方向性を示し続けたのである。

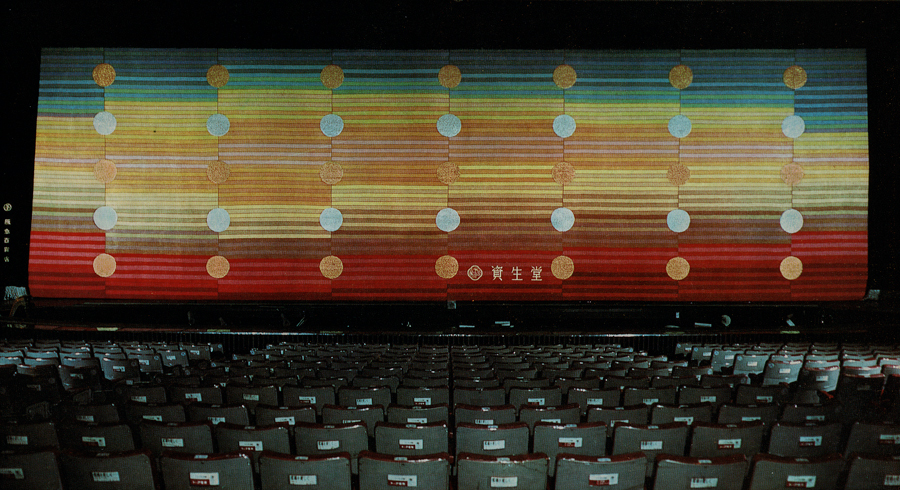

「山名さんと私のもっとも大きな接点は、1977年に私が阪急宝塚大劇場の緞帳をデザインすることになったときです」と天野さん。当時の宝塚劇場の緞帳は、洋風(抽象・具象)と和風の3枚の緞帳を演目に合わせて使い分けており、それぞれ資生堂(抽象)、鐘紡(具象)、東洋紡(和風)の3社が制作・寄贈していたという。天野さんは、社内コンペに参加し、山名の後を継ぐかたちで緞帳をデザインすることになった。

「当時、宝塚劇場の緞帳は、約5年ごとに新たに制作していました。1971年に寄贈した緞帳は、山名さんがデザインされていて、私はその次に担当することになったのです。そのときに山名さんのご自宅に伺って、アドバイスをもらったり、原画を見てもらったりしました」

山名のアドバイスは、細かなものではなかったという。資生堂の緞帳のテーマは“抽象”と決まっていたこともあり、山名から「資生堂なのだからアール・ヌーヴォー、曲線をテーマにしてやったらどうですか」と助言を受けた天野さんは、コーヒーにミルクを落としたときに描かれる自然な曲線をヒントにするなど、試行錯誤を繰り返しながら作成したのだそうだ。

阪急宝塚大劇場のための緞帳。左は山名の作品(1971)、右は山名のアドバイスを受けて制作した天野さんの作品(1977)

(株式会社丸昌の図録集『緞帳』(年代不明)より引用)

「山名さんは、とても寡黙な方でした。あれほど優しい線を描く一方で、とても厳しい方だということも、中村誠さんや水野卓史さんなどから伺っていました。中村さんはすでにお亡くなりになっていますし、今もっとも山名さんを語れるのは水野さんだと思います」

水野卓史さんは、イラストレーション表現から写真表現へと移り変わる1960年代の資生堂の広告デザイン制作の中核を担った一人で、学生時代の水野さんのイラストを評価した山名が資生堂への入社を後押しした人物だ。多摩美で師事して以来、山名を生涯の師として慕い心服している水野さんは、自著『資生堂宣伝部日記』(文藝春秋企画出版部、2008)のなかで、山名とのエピソードを数多く紹介している。

その著書のなかで水野さんも「アドバイスらしい言葉をもらった記憶があまりない」とたびたび述べている。スケッチをつくって山名を訪ねても、表現以前にデザインの元となる考え方についてじっくり問われるのだという。山名は亡くなるまでそうした姿勢を貫いた。それは、資生堂に対する理解、商品に対する想い、それをどう把握しているのかを確かめるためだったのだろうと水野さんは解釈したという。やがて、「だめだね」のひと言しか発しない山名の真意は、「福原信三社長なら、どうこれをみるかという意味で、判断をしているようだった」と当時のことを回顧している。

人に対する優しさと気遣い

山名は、繊細なイラストからは想像できないほど、大柄でがっしりとした体格であった。水野さんは山名の第一印象を「今まで会ったどんな人ともちがった、なぜか底知れぬ恐ろしい人に感じた。特徴のある黒いロイドメガネの奥に、静かに輝く目がある。それから28年間、私は先生が亡くなるまで、身辺でその人間性に心酔していくことになる」と述べている(※1)。

多くの人を魅了したのは、作品だけでなく人柄でもあった。仕事には厳しいが、人に対しする細やかな気配りを怠らない人物だったという。天野さんも、それを実感していた。

「山名さんは、仕事に対しては非常に厳しい方でしたが、人に対する優しさや気遣いをたくさんもっていらっしゃる方でした。それは、デザインからもちょっとした文章からも感じられるのです」

そのことをよく表しているものがある、と天野さんは1枚のカードを見せてくれた。それは、山名が宣伝制作室のメンバー全員を自宅に招くために作成した案内状だった。感動してずっと手元に残しておいたという案内状には、住所、電話番号、最寄り駅、そこから乗るバスの番号と行き先、降りる停留所、さらに最寄りのバス停からどの方角に向かって歩けば自宅に到着するのかが、端的に書かれている。そして裏面には、表書きを補完するかたちで、初めて訪問する人の目線に寄り添いながらデザインされた地図が記されている。

「デザインの基本はコミュニケーションです。けれども最近は、目的地にたどり着けないような地図をつくるデザイナーがたくさんいます。この地図からは、伝えるということの大切さ、伝えたいという想いがつぶさに感じ取れるんです」

天野さんが言う通り、部下に渡す案内状にも、山名は全力で自らのデザインポリシーを注ぎ込んでいたことがわかる。デザインに関する具体的なアドイスをほとんどしなかったという山名だが、この1枚の案内状が自宅への道筋だけでなく、デザインのあり方をも雄弁に語っているのだった。そして、天野さんはその意図を汲み取り、50年以上経った今でもこの案内状を、山名の想いとともに大事に保存している。

修正なしに描きあげる集中力

「2004年にギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)で開催された『もうひとりの山名文夫 1920s-70s』展で、山名さんの原画を見て驚きました。あれだけ細かいイラストをフリーハンドで描く場合、ホワイトの修正がたくさん入るものなのですが、原画にはそうした痕跡が一切なかったのです。どれほど集中して描かれたのかがわかりました。おそらく頭に思い描いた絵に魂が宿って、それが腕に降りて来るかのように、一気に描いていらっしゃったのだと思います」と天野さん。

まさに、そうした姿を水野さんは目にしており、山名はいつも机に覆いかぶさるような姿で描いていたという。

「アトリエに会いにいっても、背中を向けたまま一言も発しないで、ずっと描いている。どんなふうに描いているかも見えない。こちらに背を向けて作品をつくりながら息を吸い、息をとめる状態が感じられる。そばに近寄れないし、こちらも先生と呼吸を合わせて待っている。終生そんな姿を見ていた」(※1)。

そして、ホワイトの修正について、水野さんは山名に注意されたことがあるという。

「『ペン画で描いたあと、ホワイトで気に入らないところを消すのかね、君は』と指摘されたことがある。『そうです』と答えると、『ホワイトを使わなくてもいい描き方をしなさい』と釘をさされた。若い頃、本格的に絵を勉強した人だから、ホワイトも絵の具のひとつだと考えると、修正に使うことには抵抗があったのかもしれない。デザインを見てもらうときも、色見本をつけたままだと『そんなもので納得できるのかね。やっぱり絵の具で色をしっかり確かめるのが本当だろう』と渋面であった。あたり前のことかもしれないが、いつの間にか適当に済ませるクセがついてしまう。つい油断して同じことを何度も注意された」(※1)

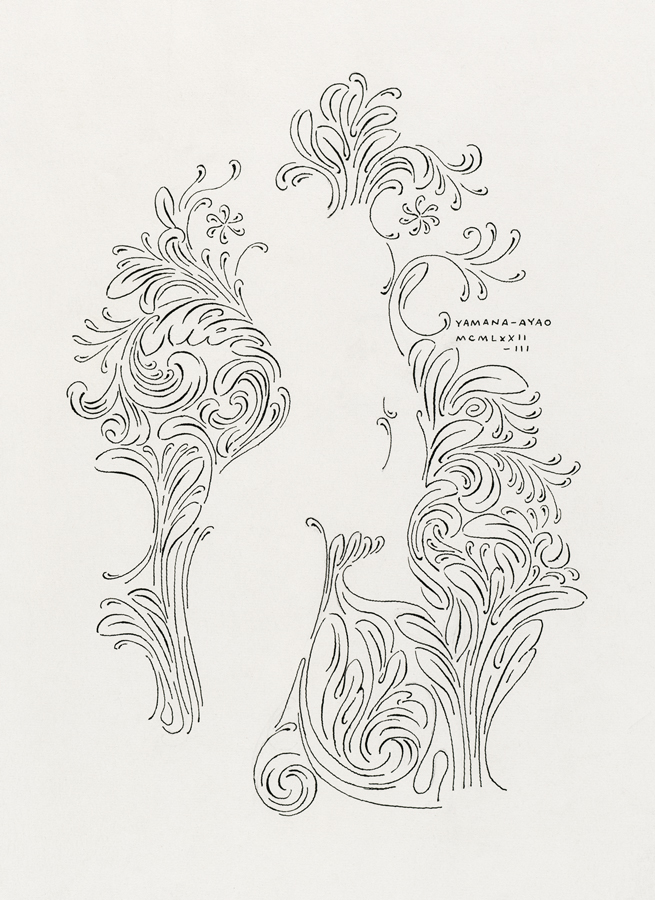

唐草に対する探究心

唐草は、福原信三社長が資生堂デザインの核に据えたモチーフで、「唐草文様は、表現手段の要素としてでなく、資生堂のポリシーとしての精神的なものにまで高められた存在である」と山名は述べている(※2)。

1932年、前田貢がパッケージデザインを手がけた「ドルックス化粧品」は、伝統的な唐草模様をモダンに洗練したデザインで、「資生堂唐草」のひとつの到達点といわれるものである。山名も、「前田貢ほど、むずかしい唐草文様をこなせた者はいないであろう。精緻なコピーをするものはざらにいるが、彼は資生堂のイメージを代表する唐草をつくりあげた。(中略)いわゆる資生堂調というデザインのフォーマットは、おもに前田貢の仕事から生まれたと思う」(※2)と評している。

そのドルックスのリニューアルデザインに挑んだのが山名だった。山名は、前田のデザインを継承しながら、フランス・ロココ調の唐草文様をベースに新たな資生堂唐草を生み出した。だが、そこに至るまでの道のりは険しかった。

「これは、山名さんが1951年にペンで描いた唐草です。これがドルックスの原案になりました。山名さんは、唐草を習得するまで相当な時間を要したようです。若い頃から、ミュシャやビアズリーの影響を受けていた山名さんですが、唐草はまた別のところから学んでいて、それを資生堂のなかでひとつの線にするのは、ものすごく大変だったと思います」と天野さんが話すように、著書には唐草に挑む山名の記述が散見される。

「資生堂に入ってから最初の試練は、この唐草と取り組むことであった。学校で基本を修めなかった私は、手がつけられなかった(中略)丸ペンを握る指が痛み、曲線の描出に難渋し、形にならない唐草に手を焼き、ペンを投げて、またコーヒーをごちそうになりにいくことになるのが、そのころの日課だったのである」(※2)

「この唐草をかく仕事は、さすがに『性に合った』などと言っておれないめんどうなトレーニングが必要でしたが、おかげで曲線のリズムといったものが少しは分かるようになり、私のイラストレーションに大きく作用しました」(『山名文夫イラストレーション作品集』、私家版、1971/※3)。

「ドルックス化粧品」シンボルパターン原画(1951)

(資生堂企業資料館蔵)

私家版『唐草幻像』(1973)のイラスト原画(左は扉絵)

(資生堂企業資料館蔵)

山名の唐草に対する追求心は、並々ならぬものであった。ドルックスのリニューアルデザインを仕上げてから20年近い歳月を経た1970年、初めてのヨーロッパ旅行にでかけた山名は、唐草の根源を求めてレバノンまで足を伸ばし、ベイルート近郊のバールベックにある古代ローマの遺跡を訪れている。さらに、そこで撮影した写真に説明文を添えた小冊子を制作し、その2年後には唐草のイラスト作品集『唐草幻像』私家版(1973)を出版した。

水野さんは、晩年の山名の唐草にまつわる話しを次のように記録している。

「もう80歳を越えておられたと思うのだが、いつものように呼ばれて書斎に入ると、これ以上うれしいことはないといった表情で、『やっと、唐草がわかったよ』と言われた。『今ごろ、先生にそんなことを言われて、これから先、我々はどうしたら良いのか、もうわかりませんよ』と答えると、ますますうれしそうだった」(※1)

資生堂のデザインポリシーの継承

「私は、山名さんが制作室長になられた年に入社したのですが、その頃、さかんに『資生堂のデザインポリシー』という言葉を使っていらっしゃいました」と言って、天野さんは山名が書いた「資生堂のデザイン・ポリシーについて」というタイトルの文書を見せてくれた。内容を見ると、創業100周年という大きな節目を目前に控えた頃のもので、創業からの歴史を振り返りながら福原信三社長の理念を共有し、次のステージに引き継ぐために著されたものであった。

そこには、デザインポリシーとは「企業理念のビジュアライゼーション」であり「企業を文明史の中に位置づける能力と方法を持つこと」であると記されている。そして「企業は単に経済的な役割を果たすだけでなく、文化的な価値で支えられているべき」であると続く。

そして、資生堂が福原信三社長の「RICHなもの、RICHであること」というデザイン理念を企業の柱としてきたこと、RICHとは心の豊かさであり、卑俗=POORなものや表層的な華やかさを徹底して排除してきたこと、そうした理念の集約が資生堂のマークやロゴタイプであり立ち戻る原点であることなど、次の時代を担うクリエーターに向けた指針が綴られている。

天野さんがもっとも心に残ったのは、正月の新聞広告を紹介した一節だという。

「正月の各新聞に資生堂化粧品の広告が載った。<美しさには歳月がある>という見出しで『お宅にはお祖母さまがいらっしゃいますか?それでは、もう3代ということになりますね。……』とコピーがつづく。こんな広告が出せる企業を、われわれは誇りにしてよい。同時にこの誇りを失うまい」

山名は、この広告を取り上げながら、歳月によって培ってきた資生堂のイメージは消費者の心に浸透していること、それはクリエイティブな仕事にブレーキをかける枷ではなく、技術を超えた企業の体質、人格と呼んでもよいもので、軽視してはならないこと、それをベースに発展していくことが必要だと伝えている。

水野さんも「戦後の先生は信奉する福原信三のデザイン・ポリシーを復権させようとした偉大なディレクターとの印象が強い」(※1)と述べている。終戦を迎え、資生堂がようやく再出発できる環境が整いつつあった頃、福原信三社長は病に倒れ1948年に他界した。山名は、信三社長の理念を絶やすまいと考え、「これこそが資生堂だという信三イズムを後輩たちにつたえ、それを戦後の自らの復活への叫びとしたかったのではないか」(※1)と水野さんは考察している。

「私は先生のそばに長くいて、資生堂のグレートディレクターたる決意のほどを、これから幾度となく実感させられることになる。とりわけ強く印象づけられたのは、ことあるごとに先生から諭された『はじめに商品ありき』と『社長になりかわって理念のビジュアライズをはかる』のふたつの言葉である。ともに福原信三社長の持論であった。戦争が終わって広告宣伝活動に活気が満ちてくると、どうしても華やかなポスターや広告に気持ちがいってしまう。『はじめに広告ありき』になりがちだった。ポスターづくりに没頭していた多摩美時代の私もそうだった。しかし先生はそうした風潮に決して流されず、また資生堂は流されてはいけないという後輩たちへの戒めも込めて、あくまで商品から出発することを口にされた」(※1)

「資生堂創業100年記念新聞広告」(左)とイラストレーション原画(右)(1972)

(資生堂企業資料館蔵)

晩年の著書『体験的デザイン史』

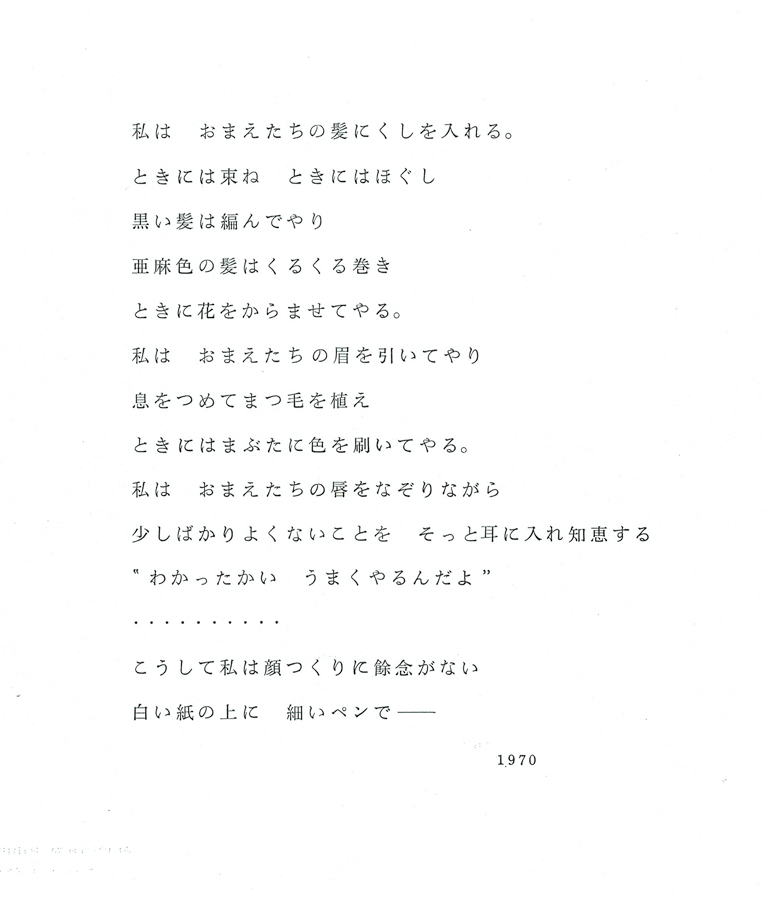

「山名さんは、若い頃、詩人として活動していた時期がありました。だから、絵だけでなく文章や詩もすばらしい」と天野さんが言うように、山名の作品集にはイラストの横にたびたび詩が添えられている。水野さんも「まれにキャッチフレーズやボディコピーの文案も自分で考えてしまう」(※1)と語っているように、山名は絵のみならず、文章による豊かな表現力をも持ち合わせており、生前に出版した主な著書は私家版を含め11冊にも及ぶ。

私家版『プロフィール』の詩(『プロフィール』より引用)とイラスト原画(1970)

(資生堂企業資料館蔵)

なかでも、晩年の著作『体験的デザイン史』(ダヴィッド社、1976/(新装復刻版)誠文堂新光社、2015)は、山名の足跡をたどるうえで最も重要な文献である。同書は、山名が1955年から足かけ9年にわたって、さまざまな雑誌に連載された記事を自身で再編した500頁にも及ぶ大作だ。そこには、竹下夢二やオーブリー・ビアズリーの描く神秘的な女性像に惹かれた少年時代や、画家を目指した画塾生時代、デザインの世界に目覚めたプラトン社での仕事、「最も張り合いのある勉強の時代」と記している日本工房での仕事など、資生堂以外の仕事についても語られており、広く知られる資生堂の「山名スタイル」の背景をうかがい知ることができる。また、そこに綴られたさまざまな群像やデザイン論は、そのままデザインの草創期の動向と重なっており、日本の近代デザイン史を紐解くうえでも貴重なアーカイブとなっている。

資生堂企業資料館に収められたアーカイブ

山名の作品と関連資料は、1993年に静岡県掛川市にある資生堂企業資料館に収蔵された(※4,5)。山名は生前、自分のアーカイブが資生堂に残され、活用されることを望んでいた。その思いを橋渡ししたのが、水野卓史さんだ。山名の妻・美佐子夫人も、作品を託せるのは資生堂しかないとの考えだった。そこで水野さんは、福原義春社長に手紙を書き、承諾をもらったという。こうしてアーカイブの保管と作品の使用権は、すべて資生堂に任せることになった。このときの社長への手紙には、「その時が来たら山名文夫生誕百年の作品集をつくらせて欲しい」(※1)としたためたという。それが生前の山名との約束だったからだ。

作品の整理作業は、当時顧問だった中村誠とともに立ち会い、「資生堂関係」「それ以外」「『体験的デザイン史』執筆用の戦前からの膨大な資料」に大別。作品だけでなく、愛用のペンや硯、机上の小物など思い出の品も保管されることになった。

亡くなる前年、山名は「もう1冊本を作りたい」と水野さんに話しており、そのために少しずつ資料をまとめていた。それらは、「先生らしく引き出しの中に整理されていたが、亡くなったあとの資料提供などで入り混じってしまった」(※4)という。

「オリジナル作品は、白い紙にスミで描いたペン画だったが、それと見紛うようなスミの一色刷りがあったり、出版物や新聞の校正がたくさん混じっていたりと、よりわけるのに困難をきわめ」、オリジナル作品をチェックするだけでも延べ4日間かかった(※1)。

しかし、重要なオリジナル作品が数十点見つからない。水野さんは山名が逝去した年に資生堂を退職しており、自分で探すこともできなかった。そこで、企業文化部の担当者に相談して社内を探してもらうことにしたという。すでに山名が亡くなって長い歳月が経過していたが、担当者の丹念な捜索により、約3ヵ月後それらは宣伝部の資料室で発見された。

「数十点のオリジナル作品が入った、プラスチックケースが見つかった。ひとつずつケント紙のマットがついて、同じ大きさでまとめられている。このプラスチックのケースも誂えたものだろう。まことに奇跡的な発見だった」(※1)。

それらは、おそらく後輩たちのために、山名自身がこっそり資料室の片隅に置いたに違いないと、水野さんは推測している。なぜなら、ケースに入っていたのは、どれも資生堂で使用された作品で、なおかつそれぞれの時代における重要な作品ばかりが選ばれていたからであった。それを見た水野さんは、後に続く人たちに対する山名の思いの大きさを実感したという。

そして、このとき発見された「お宝」を含めたアーカイブをもとに、『山名文夫イラストレーション回顧展・アール・ヌーボー画帖から』が開催され、山名との生前の約束どおり『山名文夫生誕百年記念作品集』(山名文夫、資生堂、求龍堂、1998)が発刊された。

最晩年の作品「資生堂企業広告<私の美人像>シリーズ(新聞)イラストレーション(1979)

(資生堂企業資料館蔵)

天野さんは、長年自宅に保存してあった山名に関する膨大な資料をキャリーケースいっぱいに詰め込み、取材に応じてくださった。いつか役立つ日が来ると考え、資生堂に入社した当時からさまざまな資料を残してきたという。水野さんが著した『資生堂宣伝部日記』も、山名が永眠してから28年後に出版されたものである。それらはすべて、時間の経過を感じないほどリアルに語りかける力をもっていた。それは、単に記録・保存していただけでなく、受け継いできたものをことあるごとに思い返し、何度も咀嚼しながら自らの仕事に活かし、次世代につなげようとしてきたからなのだろう。これこそが活きたアーカイブであり、それを残す意義なのだと実感した。

<参考文献>

※1『資生堂宣伝部日記』(水野卓史、文藝春秋企画出版部、2008)

※2『体験的デザイン史(新装復刻版)』(山名文夫、誠文堂新光社、2015)

※3『山名文夫1897-1980』(著:山名文夫、編:川畑直道、DNPグラフィックデザイン・アーカイブ、2004)

※4『山名文夫生誕百周年記念作品集』(画:山名文夫、求龍堂、1998)

※5『山名文夫のグラフィックデザイン』(水野卓史、ピエブックス、2004)

山名文夫さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

資生堂企業資料館 https://corp.shiseido.com/corporate-museum/jp/