日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

藤塚光政

写真家、編集者

インタビュー:2024年1月16日14:00~15:30

2024年3月13日13:30~15:00

取材場所:Helico(ヘリコ)事務所

取材先:藤塚光政さん

インタビュー:久保田啓子、関康子

ライティング:関康子

PROFILE

プロフィール

藤塚光政 ふじつか みつまさ

写真家、編集者

1939年 東京都生まれ

1961年 東京写真短期大学卒業後、日本室内設計研究所入社

月刊『インテリア』編集、撮影に携わる

1965年 独立 フリーランスで活動

1973年 白鳥美雄とZOOM共同設立

1987年 写真事務所Helico(ヘリコ)設立

日本インテリアデザイナー協会賞受賞

2018年 2017年度毎日デザイン賞特別賞受賞

Description

概要

写真家、藤塚光政が撮影してきた写真を時系列に並べると、それはまさに日本の建築とデザインを総観することになる。雑誌の全盛期、建築誌やデザイン誌で藤塚光政のクレジットを見ないことはないほどであった。換言すれば、藤塚は誰よりも多くの建築家やデザイナーと対峙し、作品の本質を突き、写真として記録してきたと言えるだろう。つまり藤塚の写真は日本のデザインアーカイブにとってかけがえのないものだと言える。

建築や製品などの実物が失われても、写真が残る。そのことを誰よりも意識していたのが倉俣史朗だ。自らのインテリアデザインを幕間劇に喩え、その存在ははかないのだからせめて写真として残したい、人々の記憶にとどめたい……と倉俣は撮影にこだわっていた。その倉俣作品をもっとも多く撮影しているのも藤塚光政なのである。

彼はまた、その留まるところを知らない好奇心と野性的な直観力によって、日本の木造建築、世界の神聖空間、子どもの空間、飛行機の保管場所へと撮影対象を広げるだけでなく、『どうなってるの? 身近なテクノロジー』という自然や科学、工作や実験の楽しさを満載した遊びの本の執筆にも挑戦している。そのあとがきに「テレビゲームやコンピュータが全盛である。略 バーチャルな世界に慣れしてしまうと、いざ現実の戦争に関わった場合でも、実際には人間の内臓と血が四散しても、現場と離れた場所からミサイルを発射した人間は、単なる画面を見ているだけだから、匂いも感じないし、手も汚れない。ゲーム感覚でボタンを押すだけでは、罪悪感や後悔の念も起きないだろう」と記していた。今から30年前の藤塚の予感はまさに現実となっている。

建築でもデザインでも、自然でも、目前にある対象をいかに広く、遠くを見据え、知覚して、切り取り、定着させるか……、藤塚の写真のぶれない強さはここにある。

Masterpiece

代表作

『神聖空間縁起』住まいの図書館出版局(1989)共著:毛綱毅曠、装幀:横尾忠則

『建築リフル』10シリーズ、TOTO出版(1992-1995)

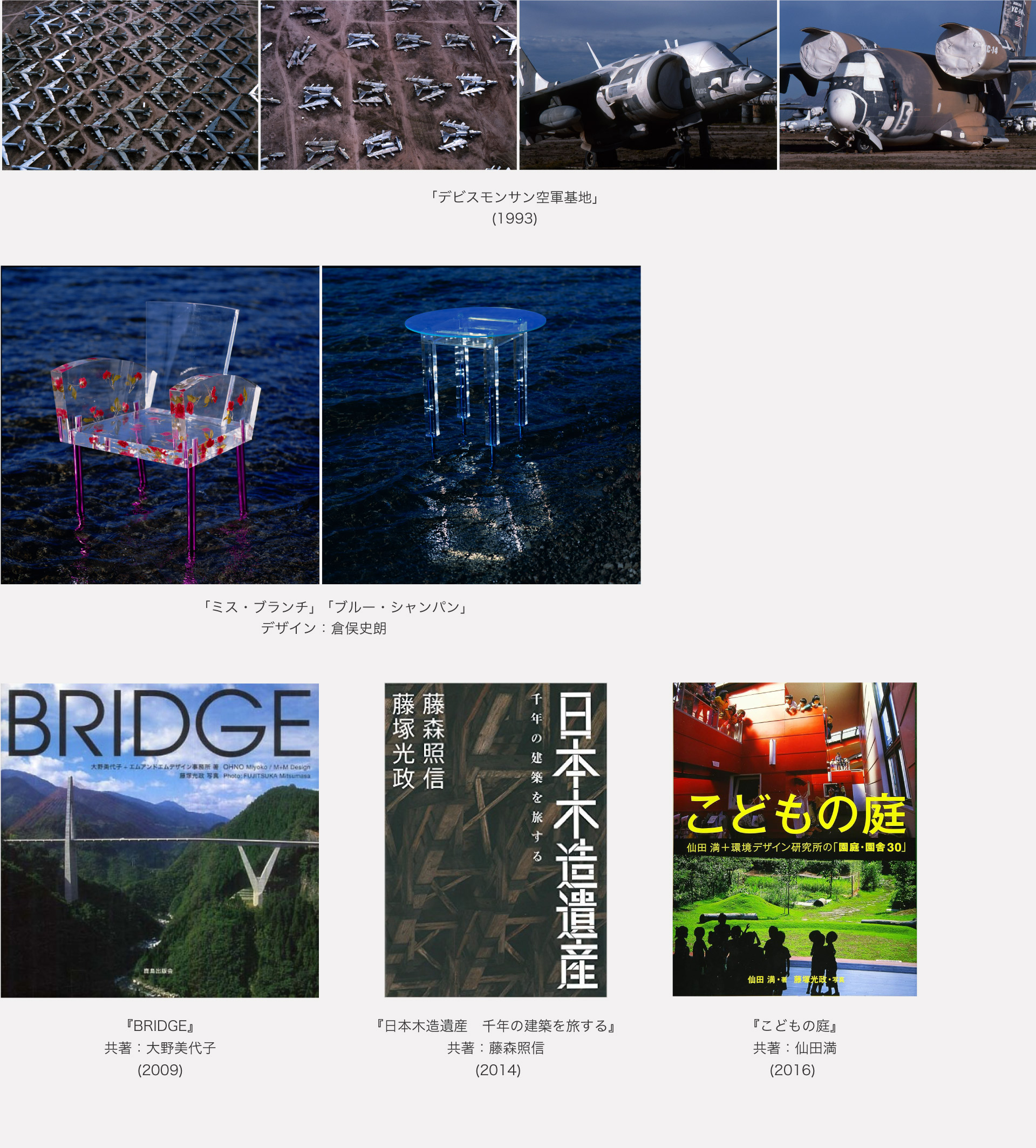

「デビスモンサ空軍基地」シリーズ(1993)

『不知詠人 詠み人知らずのデザイン』TOTO出版(1993)共著:毛綱毅曠

『BRIDGE』鹿島出版会(2009)共著:大野美代子

『日本木造遺産 千年の建築を旅する』世界文化社(2014)共著:藤森照信

『こどもの庭』世界文化社(2016)共著:仙田満

『日本の住宅遺産 名作を住み継ぐ』世界文化社(2019)共著:伏見 唯

書籍

『どうなってるの? 身近なテクノロジー』 新潮社(2002)

Interview

インタビュー

写真を撮るときには、いつも自問自答する。

つくった人は何を考えてこれをつくったのか、と。

建築写真家の誕生まで

ー 藤塚さんが写真家を目指したきっかけは?

藤塚 僕は1939年生まれの戦中派です。子どもの頃は軍人、特に戦闘機のパイロットに憧れていました。自分で描いた飛行機の絵を天井に張り付けて、寝るときも眺めていたくらい飛行機が大好きだったので、それを操縦する軍人、パイロットになりたいと考えていたんです。

ー 戦中派というと、むしろ軍人や兵器を嫌う人が多いよう思いますが。

藤塚 たしかに。戦時中、すでに小学校にあがっていた兄たちは疎開して東京にいなかったけど、小さかった僕と弟は親元に残って空襲で防空壕に入ったこともあります。怖い思いもしただろうけど子どもだったから、はっきり覚えていません。ただ僕は、軍人、なかでもパイロットは死と紙一重の職業だから精神的に嘘がない、信用できる人なのだと子ども心に感じていました。実際、僕は写真家になってよく空撮をするけど、今まで出会ったパイロットで嫌な奴はいなかった。撮影の前にこんな写真が撮りたいと相談すると、できることとできないことを率直に語ってくれる。もちろん命に関わることだから当然ではあるけれど、一瞬の判断を求められる仕事だからこそ、邪な心持ちの人では務まらないんじゃないかなと思います。

ー そんな藤塚さんがパイロットから写真家に方向転換されたのはなぜですか?

藤塚 小学生のときに結核性の関節炎にかかって足を悪くして、パイロットになることは難しかったし、子どもの頃から飛行機と同じくらいカメラが好きだったから。実は父親がカメラ好きでよく家族写真を撮っていたので、カメラが身近にあって自然に写真をやろうかなと考えるようになった。そこで、高校卒業後に中野坂上にあった東京写真短期大学に入学しました。当時、機材は十分ではなかったけどカメラの基礎を学べたし、同じ志の級友と出会えて刺激を受けたことが励みになった。けれど、写真とは最終的には自分で考えて撮るしかない、卒業してからが本番なわけです。

ー 学校を出てから、どういう経緯で雑誌『インテリア』の編集部に入社したのですか。

藤塚 僕は1961年に当時『インテリア』の出版元の日本室内設計研究所に就職したんだけど、それは写真家の土門拳さんのお陰です。就職試験を受けた会社を全部落ちてしまい、これからどうしようかと考えていたところ、土門さんの内弟子をしていた友人の牛尾喜道君が僕に土門さんを紹介してくれたのです。その頃、土門さんには内弟子と外弟子がいたんだけど、牛尾君は土門さんが給料を払って雇った初めての内弟子で、学生時代から土門さんの弟子になることを目指して勉強していた。その彼が、土門さんが持っていたカメラ、例えば当時は高価だったリンホフ・テヒニカを僕の就職試験の準備のために許可をとって土門さんのお宅で触らせてくれた。就職のためにはリンホフを使えることは重要だったし、カメラの原理や操作は基本的に同じだから、とてもいい勉強になったんです。そんなある日、土門さんが『インテリア』という雑誌でアシスタントを募集しているからと紹介してくれて、ようやく職を得ることができた。当時、土門さんの弟の牧直視さんが『インテリア』の写真部長をしていたんです。すべては土門さんと友人の牛尾君のお陰です。

ー 『インテリア』は『ジャパンインテリア』の前身ですが、当時はどのような雑誌だったのですか?

藤塚 『インテリア』は産経新聞の広告部にいた人が広告媒体として創刊した雑誌です。当時の日本は1964年に東京オリンピックの開催が決まって活気づいていて、外国人向けのホテルや商業施設の建設ラッシュで建築やデザインが注目されるようになっていたのです。広告業界も大いに盛り上がっていて、広告を載せるためのメディアが一斉に創刊され、『インテリア』もそのひとつだった。出版元の日本室内設計研究所は月刊誌『インテリア』しか出していなかったけど、広告ページを高く売るために雑誌の内容や印刷にはとても力を入れていました。写真部は牧さんを中心に、僕を含めて4人体制でした。

ー 贅沢な状況で撮影できていたとは言え、4人でこなすのは大変だったと思います。いくら土門さんの口利きとは言え藤塚さんは建築やインテリアの撮影は未経験だったと思いますが、撮影技術はどのように身に付けられたのですか?

藤塚 入社当初は建築やインテリアを撮っていたわけではなく、最初の大きな撮影は本阿弥光悦の国宝「舟橋蒔絵硯箱」でした。今から考えると信じられないけど、当時はいい意味で鷹揚だったよね。学校出たての若造に国宝の撮影を許可してくれるんだから。ただ、本物を目の前にしてしびれましたね。本当に美しかった。有名な美術品だからみんな知っていると思うけど、金蒔絵が施された硯箱のほぼ中央に、橋に見立てた鉛板が3分の1くらいのボリュームで貼り付けられた大胆な意匠で、今見てもすごいインパクトがある。僕は最初、金と鉛の対比を狙ったデザインなのかなあと推察したんだけど、実際に手に取ってみたら、木製の軽い硯箱に鉛板を貼ったことで心地よい重量感があって、手中にスッと納まるわけ。たぶん、光悦は硯箱を納めるときに鉛の重さでスッと蓋が閉まるところまで考えていたのではないかな。そんなことを手に持ってみて初めて知ることができたし、こうした発見こそが撮影にはとても大切なんだと思う。

ー 蓋が鉛の重みでスーと自然に納まる、光悦は人の振る舞いにまで思いを巡らしていたんですね。

藤塚 そう、見ているだけではわからないけど、手にして初めて知る光悦の手腕。これは「日本の美」というシリーズのための写真で、今でもとても印象に残っています。

ー 藤塚さんはプロダクトの写真も撮っておられますが、ここに原点があったのですね。そして、建築とインテリアの撮影のきっかけは何だったのですか?

藤塚 入社してしばらくたった1963年に撮影した菊竹清訓さんの「出雲大社 庁の舎」が、初めて撮った建築です。好きな建築だったけど、すでに解体されています。後に聞いた話だけど、当初菊竹さんはプレキャストのコンクリート部をガラスで構想していたようで、すばらしいセンスだなあと感心したことを覚えています。これは建築界では菊竹さんの初期の代表作として知られているけど、出雲大社側からは愛されていなかったのかなと想像します。結局、建築はいかに愛されるか、いかに大切に扱われるかということが、長く存在できるかできないかに関わってくる。メンテナンスされないとどんな名建築でも後世につながっていかない。それはともかく、僕にとってはこれが建築写真デビューだったんです。

ー それ以前は、建築写真は撮っていなかったということですか? 意外です。

藤塚 喫茶店や店舗のインテリアは撮っていたけど、建築はそれまで一度も撮る機会がなかった。

ー その建築撮影の現場はどんなでしたか?

藤塚 二川幸夫さんたちも含めた報道各社一斉の撮影だったから、新参者の僕としては大変な撮影だったけど、緊張することもなく自然に撮ることができたと思う。

ー 出雲大社以降、藤塚さんは写真家としてさまざまな建築と対峙していくわけですが、どのような視点で撮影するのですか?

藤塚 写真というのは建築を二次元であるグラフィックで伝えていくものだから、映画のように場面転換を考えながら撮っていきます。また、1960年代はモノクロ印刷が主流だったし、そうしたさまざまな条件のなかで、いかに建築や空間をとらえて誌面上に展開させるかが大きな課題でした。

ー 映画的とはいうのは、視線の流れ、時空間の体験ということでしょうか?

藤塚 僕が撮った写真は最終的には本という形、要はグラフィックとして表現されるわけだから、ページ割とか、ページをめくったときの展開、どんなレイアウトになるのかを想定しながら撮影します。写真は言説や理屈ではないので、見た瞬間に読者がまるで建築空間を体験しているように、あるいは写真を通してその人なりの発見があるように、建築全体を想像できる写真を撮ることが大切なんだと思う。だから『インテリア』の写真ではページ割を意識して撮影することは当たり前で、当時は後に編集長になる森山和彦さんがアートディレクターだったので、撮影者と森山さんが話し合いながらレイアウトを進めていました。

ー 藤塚さんは編集者の一面があるという文章を読んだことがありますが、まさにその通りですね。

藤塚 『インテリア』では記事の企画から撮影、レイアウトまでやっていたのでね。自分が担当する企画では僕が編集長のつもりだった。ここでの経験が僕の基礎になっています。

ー (『インテリア』のページを手繰りながら)それにしても1960年代の印刷技術は今ほど発達していなかったにもかかわらず、モノクロでも深い陰影が表現されていて、空間の奥行きと広がりを感じ取れますね。当時の印刷職人さんたちのこだわりが読み取れます。

藤塚 『インテリア』の印刷は光村印刷や東京グラビアといった一流の印刷所だったし、表紙は日本デザインセンターの亀倉雄策さんや田中一光さんがデザインしていて、大判のB4変形判という贅沢な体裁、価格は当時では破格の550円だった。記事も国内だけでなく海外の建築も扱っていたし、建築評論家の川添登や浜口隆一、民藝の柳宗理など、名だたる人たちが文章を書いていた。

ー 広告媒体として創刊されたとのことでしたが、内容的にも充実した雑誌だったのですね。

藤塚 雑誌の肝は最終的には編集、つまり編集者の力にかかっているんじゃないかなあ。そういう意味では最近は経費節減が優先されて、撮影はカメラマンだけが現場に行って撮ってくることが多いようだけど、それってどうなんだろう。単にお金の問題なら、僕が編集者だったら自腹を切ってでも同行するけどね。だって、建築に限らず、撮影の現場はいろいろなことを学べる絶好の機会で、誰もが立ち合えるわけではないし、編集者の特権なんだから、そんなチャンスをみすみす逃しているなんてもったいないなあと思う。

ー 最近は編集者とライターやカメラマンが一度も会うことなく、記事ができてしまうことが普通になってしまいました。ところで、藤塚さんは建築とインテリアの両方を撮られますが、違いはありますか?

藤塚 ないね。細かい話を言えば、インテリアはミリ単位の仕事だし、建築はもう少し鷹揚というのかな、そういう違いがある。だけど、一番大切なのは建築家やインテリアデザイナーのセンスであって、領域にかかわらず、デザイン思想が明快な人がつくったものを撮るのはおもしろいね。どのように構想して実現していったのかを考えていくのが楽しいから。

倉俣史朗との出会い

ー 藤塚さんが出会ったなかで、センスの良さで印象に残っている方はどなたですか?

藤塚 倉俣史朗さんは一流だったね。最初の出会いは1963年に銀座四丁目交差点にできた「三愛ドリームセンター(以下三愛ビル)」の撮影だった。これは日建設計の林昌二さんの代表作で長年銀座のシンボルだったけど、老朽化のために現在解体中です。当時、倉俣さんは三愛の宣伝課に在籍していて、ここではショーケースやウインドウディスプレイのデザインを担当していました。アクリルを使ったショーケースが大きな話題になっていたけど、これは倉俣さんがアクリル素材を使った初めてのプロジェクトだった。

ー 倉俣さんの初対面の印象は?

藤塚 それが意外なことに、強烈な印象というのはなかったんだよね。倉俣さんは江戸っ子で口数が少ないし、あっさりした人柄だから……。だけど、発する一言一言は独特で、対象を的確に衝いている人だなあと感心していました。

ー 倉俣さんと言えば、作品と同じくらい珠玉の言葉がたくさんありますよね。まさしく本質を衝いているような。

藤塚 「重力から解放されたい」という言葉には、倉俣さんが目指していたことが簡潔に語られているし、強い意志が込められていると思う。特に晩年の作品は「ミス・ブランチ」とか「ブルー・シャンパン」といった作品名から彼の思いやイメージが伝わってきます。そういえば「ソラリス」という棚があるけど、当初は「足長の棚」みたいなシンプルな名前だったのが、「ソラリス」という名前に変わったのは、僕が撮影した写真を見てひらめいたと聞いたことがあります。「ソラリス」というのは、倉俣さんが好きだったタルコフスキー監督の「惑星ソラリス」から取ったものだけど、僕が浜辺の波打ち際で撮った棚がまるで他の惑星から着水して上陸してきた異物のように見えたのかもしれない。倉俣さんの作品名は言葉もそうだけど、物語や詩を感じるものが多い。

ー 倉俣さんは撮影に関して何かおっしゃるのですか?

藤塚 まさか。倉俣さんは何も言わない。だからこそ、こちらがいろいろ考え、想像しなければならないんだ。倉俣さんが何を考えてつくったかをね。倉俣さんは僕にとって特別な人です。初期から晩年までの作品を一番多く撮っているのは、たぶん僕だと思う。

ー 今、「倉俣史朗のデザイン」展(2024年1月)が開催されていて、藤塚さんの写真が再び注目されています。なかでも印象的なのは浅瀬に置いて撮影した一連の写真です。あれは藤塚さんしか撮れないと思いますが、扱いが大変な倉俣作品を水辺に運んで撮影しようと考えたきっかけは何だったのですか?

藤塚 撮影場所として何度か選んだのは本栖湖です。水面が広いから。海もありかと思ったけど、塩水は作品を傷めてしまうから基本的にボツ。ただ、「硝子の棚」や「硝子の椅子」、「ソラリス」など、70年代の作品のいくつかは海で撮影したものもあるけど、どれもイシマルや三保谷硝子のスタッフたちが身を粉にして手伝ってくれたから実現できた撮影で、今撮ろうとしても絶対できないだろうね。できるときに思い切って撮影することが大切なんだよ。

ー それにしても水の中とは……

藤塚 あの写真の発想は、倉俣さんの「重力から解放されたい」というコンセプトをいかに表現するかに尽きるね。地球上にある限り、重力から解放されることはないけれど、倉俣さんのイメージに少しでも近づきたいと考えたときに水面を思いついたんだ。水辺というのは四元素(火、空気、水、土)のなかで空気、水、土が交わる接点であり、異界に通じる場所だと考えると、「ミス・ブランチ」にふさわしい背景ではないか、と。それに「流体中の物体は、その物体が押しのけている流体の質量が及ぼす重力と同じ大きさで上向きの浮力を受ける」(Wikipediaより)というアルキメデスの原理にも通じるから。

ー 水辺の写真は「ミス・ブランチ」や「ブルー・シャンパン」など、倉俣さんの晩年のアクリルの作品にも多いですが、これらも同じ発想からですか?

藤塚 当時のことはよく覚えてないけど、確かこの2点は『家庭画報』のために撮影したもので、他の作品は1996年の原美術館で開催された「倉俣史朗の世界」展の際に撮り下ろしたものです。水辺の写真は染色アルミ製のベッド「ラピュタ」、アクリルのキャビネットやスツールなど、いくつかあるけど、「ミス・ブランチ」ばかりが取り上げられることが多い。

ー なぜなのでしょう?

藤塚 それだけ革新的でショッキングな作品なんだよ。ミニマルアートに共鳴して装飾から遠いところにいた「倉俣史朗が薔薇とは‼」と。

レンズを通して対峙した建築家と建築作品

ー 話は前後しますが、藤塚さんは菊竹さんの「出雲大社 庁の舎」の撮影を機に建築写真を多く撮るようになったわけですが、その続きをお聞かせください。

藤塚 1965年に独立してからは、『インテリア』以外の仕事もするようになりました。一方、『インテリア』は出版元が代わり、1968年には桑沢デザイン研究所で倉俣さんと同期だった森山和彦さんが編集長に就任し、1970年には雑誌名が『ジャパンインテリア』に代わった。編集部にそれぞれ武蔵野美術大学と明治大学で建築を学んだ川床樹鑑と秋元潔が入ってきたのもその頃で、新しい企画が次々に誕生しました。例えば、「建築・作品と方法の追跡」という連載が始まって、多木浩二といった論客たちが執筆し、僕たちが撮影を担いました。それがきっかけで僕は1970年代中頃から当時の若手建築家たちと出会い、彼らの作品を通して建築写真を撮る機会が増えていったんです。

ー 槇文彦さんが「平和な時代の野武士たち」という言った方々ですね。まだ大規模な公共建築を手がけていなかった面々が各自の建築思想を反映した個性的な住宅を発表していた時期ですね。

藤塚 僕が会った建築家は誰もが自分の思想というのかな、世界観をもっていてすごい奴らだなあと感じた。だけど当時は、もちろん建築家もおもしろかったけど、彼らに自邸の設計を依頼した施主の方がすごかったね。だって、当時の施主たちは、便利だ、掃除がしやすい、使いやすい間取りといったことに重点を置いていなかった。むしろ、「本当にこんなことしていいのか?」と躊躇する建築家たちを叱咤激励していたほどだから。

ー そんななかで、藤塚さんにとっての当時の名作といえば何だったのですか?

藤塚 毛綱毅曠の「反住器」、石山修武の「幻庵」、それから長谷川逸子の「焼津の住宅2」、仙田満の「片瀬山の家」かな。

ー 藤塚さんは特に毛綱さんとは気が合ったようですね。毛綱さんと共著で『神聖空間縁起』『不知詠人 詠み人知らずのデザイン』を出版されていますし、「出会ったその日に親友になった」ともおっしゃっていますね。

その出会いについて、藤塚さんは言葉では語れないと文章を寄せてくださった。

「毛綱毅曠との初日 1977年1月17日 釧路。早速、日の暮れた「母の家・反住器」に着いた。

これが反住器か、と見ていると、開口部の一部が開き、「おぅ!」と毛綱らしいオヤジ面が顔を出した。生意気そうなツラをしていやがる。一発かましてやるか!『これが、釧路の入れ子のイカサマサイコロか』と言うと、顔が膨れるほどムカッとした毛綱は、『何をコノヤロウ』と言い、『寒いだろ、入れ』とアゴで玄関口を指した。

手応えあったぞと入ると赤い鉄階段の上に、オヤジツラが立っている。質の良い着物を着ているが、ラクダのモモヒキ丸出しである。それが初対面だった。「寒いだろ」というので「あぁ、体の芯まで凍ったぞ」と答えると、「まぁ、上がって酒にしよう」だと。コイツはイイ奴だな、と瞬間的に友になった。

二階の居室に行くと、おっかさんが宴会の支度をしていて、鍋ものや、白身魚昆布締め、漬け物、ハタハタの飯寿司などで、酒を飲み始めた。瞬く間に大宴会である。不思議と初めてのような気がしない。昔から知っている家に来たようだった。

遠慮などしない。ビールから始め、酒に突入。全て旨い。食べては呑みで、酒を催促し、あきれるほど呑んだ。毛綱は母親に向かって、『しかし、あきれるほど遠慮しないで、こんな奴は、初めてだな!』と言っている。『カズヒロ(昔の本名)今日は珍しく客にヤラレテいるぞ』と母親も負けずに叱咤し、檄を飛ばしている。マザコン野郎は、おっ母さんの前でコテンパンにするに限る。

しかし、コイツと終生の親友になり、世界中を旅して、臨終を看取るようになるとは、その時は分からない。寒い釧路の夜の桃源郷だった」。

ー まさに運命的な出会いだったのですね。

藤塚 そうだね。これをきっかけに『神聖空間縁起』では日本中の神社仏閣を、『不知詠人』では世界中を回ったからね。毛綱と初めて会ったのはお互い30代半ば。「反住器」訪問の翌日には、毛綱の出世作になった「埋蔵文化財調査センター」を見に行った。これは後に建築学会作品賞をとった「釧路市立博物館」の前哨戦ともいえる建築で、毛綱が釧路で活躍するきっかけになったものだ。「反住器」は毛綱が母親のためにつくった住宅で、一見ヘンテコな建物だけど、実際に行ってみると三重の立方体構造の住宅建築で、極寒の地で暮らす母親が幾重にも包まれた部屋で暖かく暮らすための「器」なんだってことが実感できるんだ。

「反住器」建築デザイン:毛綱毅曠

ー 1975年に発表された石山修さんの「幻庵」も小規模ながら破格の建物ですよね。

藤塚 愛知県の山中にある「幻庵」は工業資材であるコルゲート板を曲げてつくった建築で、内部には鉄製のブリッジや色ガラスでできた窓が配された、別荘兼茶室です。石山は「幻庵」の前に同じ愛知県にすでにコルゲートパイプで建築をつくっていたから、ある程度の確信をもってこの建物をつくったんだろうと思う。茶室という特別な空間だけれど、その常識破りの異次元な空間がすごすぎて、石山にとってあれを超える詩的建築をつくることは難儀だったのではないかな。

ー 本当にこの時期は、安藤忠雄さんの「住吉の長屋」、伊東豊雄さんの「中野本町の家」など、異色の住宅や小建築がたくさん建てられました。この方々は藤塚さんと同世代でもあったわけですが、どのようなお付き合いをされていたのですか?

藤塚 対等だったね。写真家は建築家が建築をつくってくれなければ仕事にならないんだけど、彼らに対して「建築写真を撮れるもんなら撮ってみろよ」みたいな啖呵を平気で切っていたし、気に入らないなら自分で撮ってみろと本気で思っていた。僕は写真家としていい写真を撮るという自負をもっていたから、建築家と写真家の間に変なヒエラルキーがあるのは良くないと考えていたし。実際に写真で建築空間を伝えることは難しいんだよ。

ー いい写真のためには互いに理解を深めることが大切なのですか?

藤塚 関係を深めることが写真のクオリティを向上させるかというと、そんな単純な話ではない。それよりも、「こいつは何を考えながら、これをつくったのか?」と想像力を働かせることの方が大切です。特に70年代に僕が出会った同世代の建築家たちは、それぞれ人間性も、思想も、建築も全然違っていて、それがおもしろかったし楽しかった。六角鬼丈も邪なところがなくて愉快な奴だったし、石井和紘もぶっ飛んでいたけど天才だった。もちろん、安藤忠雄も伊東豊雄も個性が光っていたよね。

日本の木造建築に傾倒

ー 藤塚さんは毛綱さんとタッグを組んだ『神聖空間縁起』『不知詠人』など、現代建築以外の写真も撮り続けておられます。2014年に発行された『日本木造遺産』はベストセラーですね。伝統建築や木造建築に興味をもたれたきっかけは?

藤塚 1980年代の初めに、随筆家であり一流の編集者でもあった山本夏彦さんが主宰する『室内』という月刊誌で、毛綱が後に書籍化された『神聖空間縁起』という連載を始めることになった。毛綱が文章、僕が撮影という役割分担で、おかげで日本各地の神社や寺を撮る機会に恵まれたんだ。これをきっかけに、西洋のロジックから誕生した近代建築とは違う、日本の、いやアジアの広大な土地と多様性に富んだ気候風土や民族から生まれた土着の建造物のすごさに気付いた。例えば、ヒマラヤ山脈から流れ出てインドシナに至る雄大な河川が氾濫して水浸しになっても、再生を繰り返す集落と人々の暮らし。洪水は田畑を肥沃にし、簡易な木造住宅は比較的簡単に再建ができて、しばらくたつと何事もなかったかのように生活が復興するたくましさ。そんな現実を垣間見ると、自然にあらがうようにコンクリートで強固な構造物をつくる現代建築は正しいのか?って思う。

ー そうですね。

藤塚 一方、『不知詠人』は世界中のトンデモ建築や建造物を取材した雑誌の連載をまとめたものだけど、やっぱり宗教とか王様とか圧倒的な権力でつくられたものにはすごいパワーが込められているんです。そこには理屈を超えて、何百年、何千年も存在し続けているオーラがある。つまり『不知詠人』は世界中のパワースポットを集めた本です。

ー 当時、藤塚さんは現代建築もバンバン撮影されてましたよね。一方でその対極になるものにも強く惹かれていたんですね。

藤塚 もともと自然よりも人間がつくったものに興味があるし、もちろん現代建築も大好きだよ。仕事でイギリスに行って産業革命時にできた鉄製の橋が200年以上たっても現役であることを目の当たりにして深く感動したこともあるけど、その一方で、日本の現代建築はせいぜい100年ほどの寿命しかない。菊竹さんの出雲の庁の舎や林さんの三愛ビルも解体されたし、日本では名作と言われる建築でさえ、いとも簡単に壊される。でも、日本各地にも千年以上生き続けている建築がたくさんある。『神聖空間縁起』の撮影を通してあらためて木造建築に魅了されたんです。

ー そういう意味では『日本木造遺産』は、『神聖空間縁起』の続編という位置づけですね。

藤塚 日本の木造建築というテーマは一貫しています。僕は、2001年に毛綱が亡くなった以降も、一人で撮影場所のリサーチを続けていました。そうしたら、2012年に『家庭画報』が「日本木造遺産」というシリーズとして連載してくれることになったのです。

ー それが後に書籍化されたわけですね。同書は建築史家、建築家の藤森照信さんとの共著ですが、撮影場所は藤塚さんが決められていたということですね。

藤塚 そうです。「撮りたい!」というパッションが一番大切だから、撮影場所は僕が決めました。文章は藤森さんが歴史的な観点から、東京大学教授の腰原幹雄さんが木造建築の構造について解説してくれました。藤森さんの文章は僕の血液型に適合するというのかな、共感できるんだよ。たぶん、言説ではなくて感覚、無意識のレベルで通じているんだと思う。彼の建築も藤森さんにしかつくれないよね。藤森さんが世界中の建築を見て体験して、初めて見えてくる建築や空間をつくっているからだと思う。たぶん、建築を心底楽しんでいるのだろうね。

ー 選定されている建物が唐招提寺や桂離宮といった木造建築の定石ではなく、土着的というか日本人の情念を感じさせる建物が多いという印象があったのですが、その訳が分かりました。

藤塚 僕たち日本人の建築の原点はここにあります。でも日本の木造建築に目覚めるきっかけをつくってくれたのは毛綱です。

ー 藤塚さんにとって、現代建築も木造建築も写真を撮るということでは同じスタンスですか?

藤塚 そう、撮ってるのが僕自身だからね。近代建築でも伝統的な木造建築でも、基本は「これを建てたやつは何を考えてつくったのか?」という問いが動機になっています。

ー レンズを通して、撮影中はつくり手と対話しているという心持ちですか?

藤塚 実際に神社に行くと神様と対面しているから、畏れ多いという気持ちになるね。北欧や東欧にも木造の教会建築はあるけれど、その佇まいは『日本木造遺産』で取り上げた神社仏閣とは全然違う。それは気候や植生の違いからくるんだろうと思います。日本は北海道から沖縄までさまざまな気候があり、雨が多く湿潤で、火山性の地質だから植生が実に多様で、まさに森羅万象。だから日本人は豊かな自然のもとで木材となる森林を育て、建物の修理や補修を怠らず、まるで自分の体をいつくしむように何世代にもわたって目配りし、維持し、継承してきた。要は建造物が自然の循環システムの一部に位置付けられていたんだよ。もっと言うと、日本人は木や草花を知性あるものと認めて対話していた。この自然や生態に対する畏怖の心こそが、日本の木造建築の根底にあるんだと思う。

ー 本当にそうですね。日本には伊勢神宮の式年遷宮のように自然や人間の営みの循環のなかで成立している建造物がたくさんあります。藤塚さんは『日本木造遺産』の巻末に「現存する木造建築は決して古臭い過去のモノではなく、連綿と生き続ける現代建築であり、同時に、後世に引き継いでいく『未来建築』でもあるのだ」と記されていますね。

藤塚 僕は写真家の特権で、一般人では立ち入れない領域にも入って撮影しているから、そこで感じ取った何かを写真に定着させなければならないと責任を感じています。

ー 藤塚さんは空撮も多いですね。パイロットを目指されていたという理由からですか?

藤塚 飛行機が好きということはもちろんだけど、建築を天から俯瞰して見てみたいという気持ちもあるかな。建築はそこにポコッとあるではなく、都市や自然との関係性の中に在るわけだから、そうした鳥瞰的な視点も大切です。(『日本木造遺産』の「平等院鳳凰堂」の空撮写真を見ながら)平等院鳳凰堂を空から撮った写真はこれが初めてだと思うけど、鳥瞰すると本当に鳳凰の形をしていることが分かる。平等院は国宝だからドローン撮影は禁止だし、どうしても自分の目で空から見たかったので、セスナを飛ばして撮りました。

ー 奈良吉野の金峯山寺蔵王堂はいかにも修験道の聖地を感じさせる写真ですが、これも空撮ですか?

藤塚 空撮のように見えるけど、山に登って撮ったものです。撮影前日の晩に酒を飲んで寝て、目が覚めたら一面雪が降っていたんです。まるで中国の天山山脈を彷彿とさせるような雄大な雪景色が撮れた。建築写真は事前に計画を立ててこう撮ってやろうと狙っても、結局は天候次第なところがあるし、逆に予測を超えた写真になることもあります。そういうところがおもしろいなあ。ということで、この続編が2024年の6月6日に発売されます。

藤塚さんの写真アーカイブ

ー さて、藤塚さんは写真家としての60年以上のキャリアのなかで、実に多く建築家やデザイナーの作品、日本や海外の貴重な建築物を撮影されてきました。それらは藤塚さんの作品であると同時に日本の貴重なデザインアーカイブでもあります。その辺をどのようにお考えですか? 例えば、インテリアデザインは倉俣さんに限らず、すでに取り壊されて写真しか残っていないものも多いわけです。

藤塚 僕が撮った写真が建築やデザインのアーカイブという意識はあまり持っていないです。終わったことはそれまでという感覚だし、今も昔も同じ心持ちで撮影に臨んでいます。第一、僕はまだ生きているし、100歳まで撮るつもりだから真剣に考えたことがないです。

ー では、質問を変えて、今まで撮影された膨大な写真は現在どのように保管されているのですか? 他の方にアーカイブについてお尋ねすると、現物の保管は大変なので最終的には写真や画像データとして残す、記録するという回答がほとんどです。アーカイブというと写真の存在がとても大きいです。

藤塚 フィルムは温度管理をしながら、事務所で作家別に分類して保管しています。頭の中ではデジタル化すべき写真をリストにしているけど、実行はできていません。でも2年半前くらいからスタッフの佐藤央基君が少しずつ古い写真や雑誌を整理してくれています。そういう意味では、1980年代に僕が使っていたコダクロームはとても丈夫なので助かっています。最近「日本の世界文化遺産」という展覧会に参加したときに、35ミリのコダクロームで撮った長崎県の軍艦島の空撮写真を1.5×1メートルに拡大プリントしたけど、問題ない精度でした。昔からコダクロームは『ナショナルジオグラフィック』の公認フィルムとして世界中で使われていたけど、それは大型カメラを持っていけない場所で撮影するなら、精密に撮れる小型カメラに高品質のコダクロームというのが常識だったからです。

ー 藤塚さんも小型カメラを愛用されているということですね。

藤塚 僕は大体、一眼レフの小型カメラで撮っています。軽いし、瞬間をとらえることができるから。特に、その時代、その時を切り取りたい建築写真には、「よし!」と感じた瞬間にシャッターを押せる小型カメラが合っています。息を止めながら連続シャッターを切るときなどは、まさに無のトランス状態だね。そこが大型カメラと違うところです。

ー とは言え、時代の流れとして写真や映像もデジタル化して、撮影後にいくらでも加工できるようになっています。一瞬を切り取ると考える藤塚さんはこのような変化をどう考えますか?

藤塚 僕もデジタルで撮っているし、人が撮影をする限りにおいては何も心配ないよ。ただ、下手をすると写真家の仕事がイラストレーターのようになってしまうかもしれない。でもそれは仕方ないことかもしれません。僕はやらない、それだけ。

ー 佐藤さんは藤塚さんの写真などを整理されているとのことですが、作業を通じて何か気付いたことなどありますか?

佐藤 倉俣展の開催に際して藤塚さんの写真や雑誌の整理を進めて、倉俣さんを知り、写真家としての藤塚光政から学ぶこともできて貴重な経験でした。そして、気付いたのは、藤塚さんは対象をとらえることがとてもじょうずだということです。

藤塚 写真を撮ることとハンティングは共通しているからね。

ー 藤塚さんは狩猟をされるのですか? 初耳です。

藤塚 数年前に辞めたけど、40年以上やっていました。最初は台湾リスから始めて、最後はエゾシカを狙った。大きさは全然違うけど不思議と共通していることがあってね。だいたいエゾシカはオスとメスがつがいで行動しているんだけど、最初にメスを狙うんだよ。そうするとオスはオタオタするんで、そこを撃つ。最初にオスを撃つとメスは躊躇なく逃げてしまう。まるでオスは他にもたくさんいるんだから、っていう感じね。それを見ていると人間と同じだなあとシミジミ感じるよねえ(笑)。

ー そうですか(笑)。ハンティングはなぜ始めたんですか?

藤塚 子どもの頃からやりたかったから。

ー ハンティングと撮影には共通点があるということには納得です。

藤塚 僕は遠くにいる獲物を狙って撃つんだけど、それは安全確認と獲物の行動が予測できて、ゆっくり確実に狙えるからなんだ。ハンティングも撮影も、二度とない瞬間を狙うことで直観力というか、センスを養うことができる。そうそう、倉俣さんも若いころに射撃をしていたんだよ。

ー 本当に? 驚きました。話をアーカイブに戻して、篠山紀信さんが逝去されましたが、一般的に写真家のアーカイブはどうなっているのでしょうか? 美術館に寄贈するとか。

藤塚 そういった話は聞いたことがないなあ。篠山さんくらいになると誰かが整理して保管するだろうと思うけどね。土門拳さんは出身地である山形県に土門拳記念館があって、13万点以上が収蔵されています。ただ、土門さんや篠山さんといった巨匠たちの写真以外でも、社会的・歴史的に価値ある写真は近代美術館などが収蔵したり、画像データ化したりするといいのになあとは思います。美術作品としての写真は収蔵されても、それ以外は行き場所がないのが現実です。

ー 最後に、藤塚さんは先ほど100歳まで撮るとおっしゃっていましたが、これからチャレンジしてみたいこと、撮ってみたいテーマはありますか?

藤塚 いつか挑戦したいのは自分の写真集を出版することですね。撮ってみたいテーマはイタリアの石造建築。初めてヨーロッパに行ったのは1969年、『ジャパンインテリア』のスカンジナビア特集の撮影のときでした。アリタリア航空の協賛でマルコポーロのように南回りでイタリアにも足を延ばして、ミラノのヴィットーリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアには感激したなあ。あれは街路の建築でしょ? もう一度撮りたいねえ。それからローマのパンテオンは行ったことがないんだけど、撮ってみたい。他の人が撮った写真は見ているけど、ちょっと違うんじゃないかと感じているので。ギリシアのパルテノンはそうでもないけど、パンテオンはぜひ撮りたい。

ー 藤塚さんのパンテオンはぜひ見たいです。100歳までまだまだ時間があります。これからも藤塚さんがどんな写真を撮られるか楽しみです。本日はありがとうございました。