日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

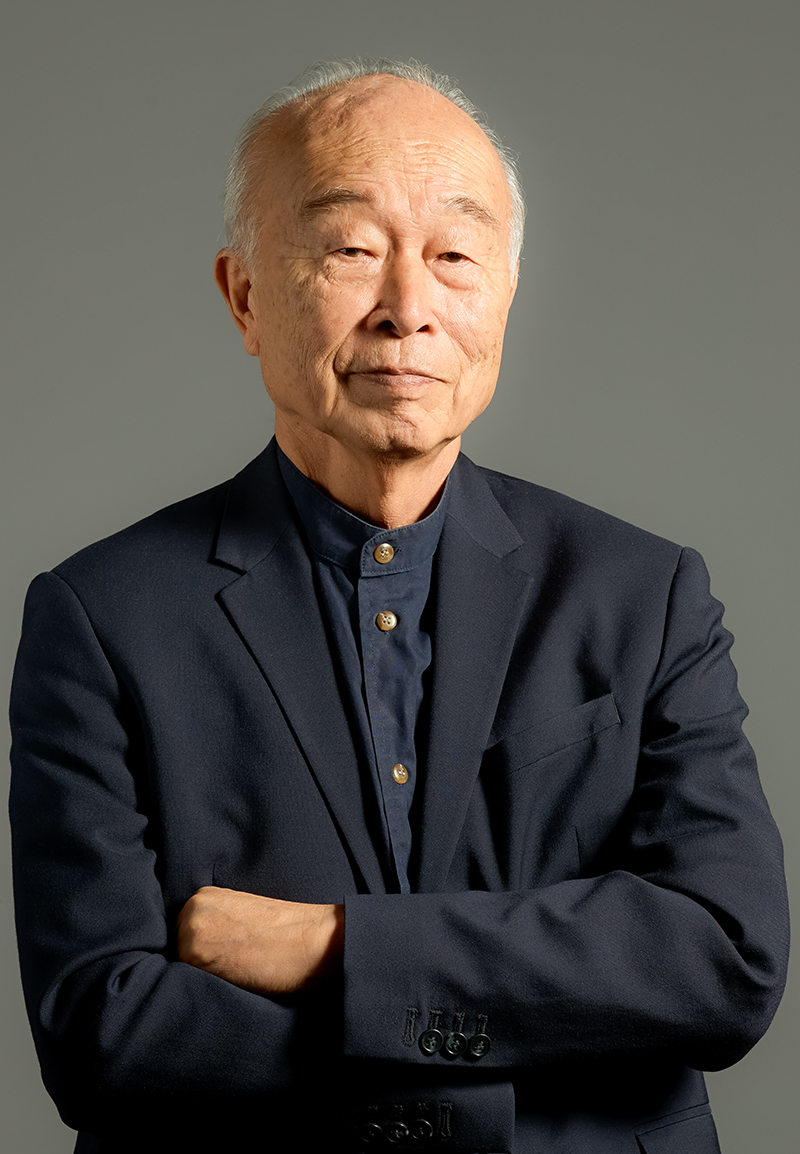

蓮池槇郎

デザイナー、クリエイティブディレクター

インタビュー:2022年10月25日17:00〜18:30

場所:オンライン

取材先:蓮池槇郎さん

インタビュアー:関康子、高橋美礼

ライティング:高橋美礼

PROFILE

プロフィール

蓮池槇郎 はすいけ まきお

デザイナー、クリエイティブディレクター

1938年 東京生まれ

1962年 東京藝術大学卒業後、セイコーにデザイナーとして勤務

1963年 イタリアへ渡り、ロドルフォ・ボネットのオフィスで働く

1968年 ミラノでMakio Hasuike Designを設立

1982年 バッグとアクセサリーブランド「HM WAY」を創業

2016年 イタリアにおけるデザインの最高峰コンパッソ・ドーロ経歴賞受賞

2022年 イタリアデサイン協会ADI名誉会員

ミラノ工科大学のマスター課程ストラテジックデザインの設立メンバー。同大学工業デザイン学部、ドムスアカデミー、ラッフェルズインスティチュートにて教鞭を執る。

Description

概要

蓮池槇郎は海外で活躍する日本人デザイナーの先駆者である。現在もスタッフをかかえ、デザインスタジオのあるイタリア・ミラノでの人生も60年目になった。

東京藝術大学在学中から毎日デザインコンペで輝かしい結果を残して多くの注目を集めたが、一流のデザイナーになるために海外で経験を積もうと考えた当時から、蓮池の目指す先には世界があった。その前に1年だけ、という約束で1962年にセイコーへ入社。プロとしての初仕事は、1964年に開催が決定していた東京オリンピックで公式採用される競技用の時計、20種類のデザインだった。目標どおり1963年に日本を発つと、最初に訪れたイタリアですぐさま巨匠ロドルフォ・ボネットのデザイン事務所に在籍することになったのは、単なる幸運というよりも実力の証だろう。個人的に制作していた模型がミラノの老舗百貨店リナシェンテの目にとまり、ジオ・ポンティらと並んで評価されたこともある。独立し、1968年に設立したMakio Hasuike Designは、イタリア国内でも初期のインダストリアルデザインデザイン事務所と位置づけられている。生活用品から大型ヨットまで、企業のオーナーと直接やりとりしながら彼らの“夢”を具現化する役割は、幅広い領域で求められてきた。

こうした活動と並行してさらに、蓮池はオリジナルのバッグブランド「MH WAY」でも知られる存在となった。1982年、自らデザインした画期的なバッグを発売すると瞬く間に人気を博し、ヨーロッパのファッションシーンにも大きな影響を与えてきたのである。

イタリアにおいて最も権威のあるデザイン賞コンパッソ・ドーロを授与され、いまなおデザイン教育にも力を注ぐ。現役のデザイナーである蓮池に、過去の仕事を整理する必要性について、そしてイタリアにおけるデザインアーカイブの現状について伺った。

Masterpiece

代表作

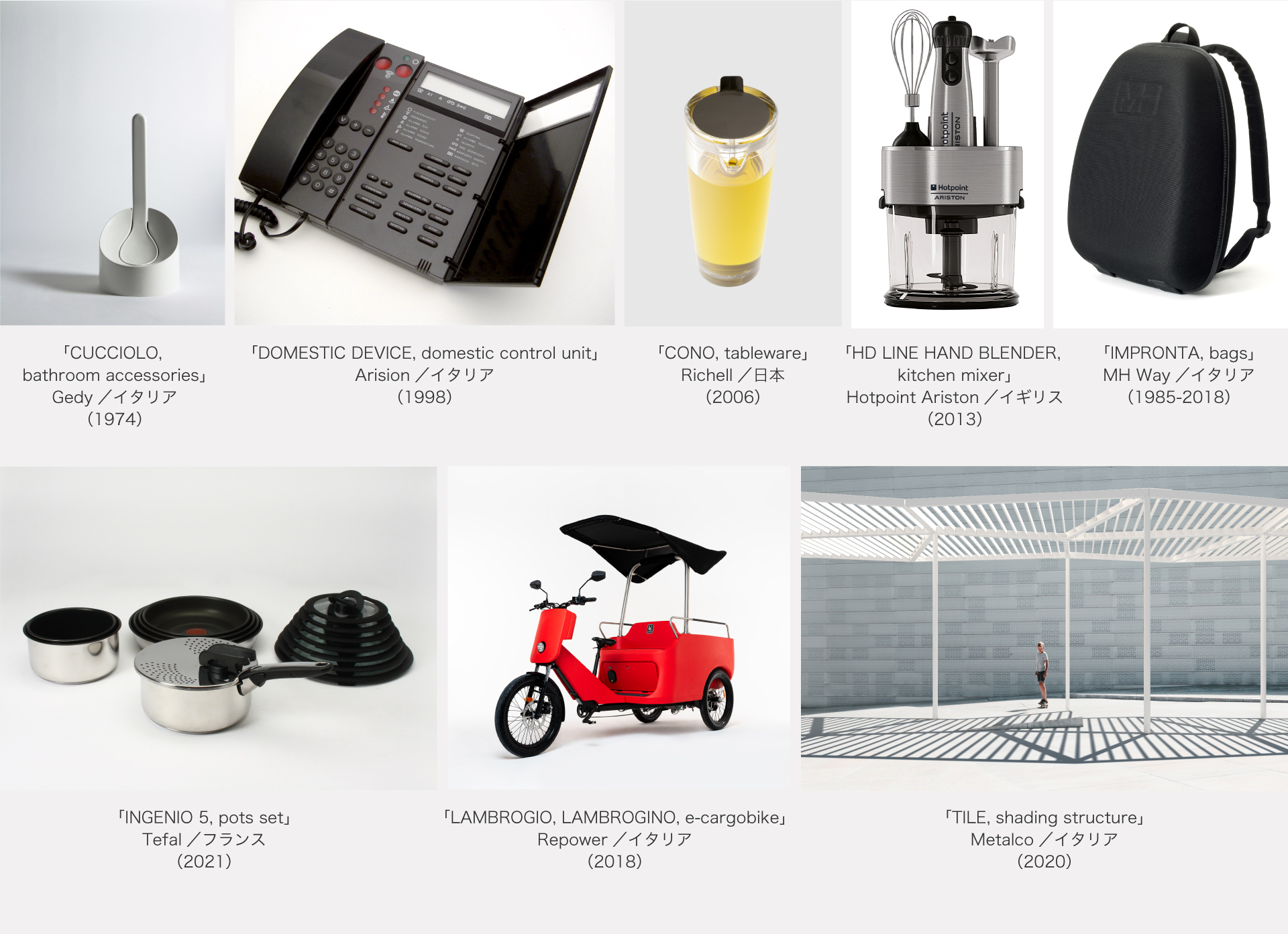

「SAKURA, tea set」Ceramica Franco Pozzi/イタリア(1967)

「CUCCIOLO, bathroom accessories」Gedy/イタリア(1974)

「CANADOS 65, yacht」Canados/イタリア(1981)

「PIUMA, briefcases」MH Way/イタリア(1983)

「ZOOM, drawing holder」MH Way/イタリア(1986)

「BACIONE, packaging」Perugina/イタリア(1988)

「AUTOTUNE, car radio」Panasonic/日本(1990)

「OPERA, thermal carafe」 Alfi Zitzmann/ドイツ(1991)

「DOMESTIC DEVICE, domestic control unit」Arision/イタリア(1998)

「CONO, tableware」Richell/日本(2006)

「HM LED, table lighting」Yamagiwa/日本(2007)

「INGENIO 5, pots set」Tefal/フランス(2012)

「HD LINE HAND BLENDER, kitchen mixer」Hotpoint Ariston/イギリス(2013)

「IMPRONTA, bags」MH Way/イタリア(1985-2018)

「LAMBROGIO, LAMBROGINO, e-cargobike」Repower/イタリア(2018)

「TILE, shading structure」Metalco/イタリア(2020)

「KSD, engine」Kholer Engines/アメリカ(2021)

Interview

インタビュー

イタリアでのデザイナー人生60年

現役のうちに過去の仕事を振り返る意味

学生時代の受賞が契機

ー まず、蓮池さんのデザイン人生についてお聞かせください。東京藝術大学では石井幹子さんと同級生で、お二人とも現役のデザイナーでいらっしゃいますが、そもそも蓮池さんがミラノへ渡ることになったのはなぜなのでしょうか。

蓮池 東京藝術大学では情熱をもってデザインを学んでいました。当時の先生にはGKデザイングループを発足して世間でも非常に注目を集めていた小池岩太郎さんもいらっしゃって、学生時代からとても刺激を受けた世代だったと思います。大学では3年生になるまで、外部のコンペに参加したりデザイン系の仕事をしたりしてはいけないといった決まりがありました。私は早くデザイナーになりたいと望んでいたので、先輩がコンペに参加するのを手伝っていましたね。

大学3年生の時、ようやく「毎日デザインコンペ」に参加しました。当時有名なデザイナーも作品を応募していましたし、ソニーやホンダなどの大企業も関わっているコンペだったのですが、私が特選1席という最も良い賞を受賞してしまいまして……。受賞したのは、ヤシカ8ミリズームカメラのデザインです。

それが大きなきっかけになりました。学生だったために、大勢に騒がれていくつもの雑誌に取り上げられ、企業からの就職の誘いもあちこちからきたのです。その中で、最も自由があって給料も良くてという会社がセイコーだったので入社することに決めました。

会社へ入る前から、こんな大きなデザイン賞を受賞してしまって、しかし、うかうかしているとせっかくの受賞歴も忘れられてしまうとも思いました。それなら、一流のデザイナーなれるように他のところで経験を積みたい、そのためにはおそらく海外へ行くのがいいだろうと考えたわけです。その気持ちを正直に入社前に打ち明けたところ、それならぜひ海外へ行きなさいと言ってくれ、1年間の約束で入社することになりました。1年間というのは、海外へ行く前に、デザインの仕事というもの、会社というものを経験したいと考えたからです。

セイコーに入社した年、非常に運が良かったのは、一般的な時計はおそらくマーケティングの範疇が大きくて手応えのない仕事かもしれないと感じていた私にとって、ちょうど1964年に開催が決まった東京オリンピックの仕事が入ったのでやりなさい、と命じられたことでしょうね。そこで初めて、競技ごとに時計は違うのだということを知りました。例えばボクシングのように、選手が見えないような状態だけれど、審判や観客には見えるといった仕様の時計を20種類くらいデザインしました。1年足らずでその仕事が終わりましたので辞表を出し、ちょうど1年でセイコーを辞めました。

辞めた後は少しの間、ヤマギワなどの仕事を受けたり、夜学へ教えに行ったりしながら準備を進めて経済的な条件も整えて、1963年の秋、10月に日本を発ちました。イタリアでの人生も来年で60年目になります。

日本ではなくイタリアで独立した理由

ー 最初からイタリアで独立しようと考えていたのですか。

蓮池 実は、イタリアについてそれほど知らずに行きました。1963年の秋に日本を出発し、ヨーロッパからアメリカまでひと回りして、2〜3年で帰国する考えだったのです。

まずイタリアのローマに着き、当時まだデザインの気配がないと感じていたところ、芸大で友だちだった建築家の林寛治氏がローマで仕事していましたが彼にミラノへ行くべきだと教わりました。ミラノには、後にデザインジャーナリストとして活躍する佐藤和子さんが国費留学生として滞在していて、デザイン事務所で働いていましたので、知り合いに電話番号を教えてもらって彼女に電話したら、いらっしゃいよと言ってくださって。というのも、佐藤さんは辞めることになったから代わりに事務所へ入らないかということだったのです。それが、ロドルフォ・ボネットの事務所でした。

私は何もわからずに訪ねたわけですが、デザインを見せろと言われたので持っていたものを見せ、何をやりたいか聞かれたので、イタリアのデザインを『domus』などの雑誌で見ていて不思議と惹かれたデザイナーがいると答えたら、誰だと聞かれて。うかつにも「ソットサスだ」と言ってしまって、当たり前ですが彼はムッとしていました。でも、もし可能ならここで働かせてくれと話すとすぐに、ちょうどそばにいた他の所員の下宿に部屋があるか確認し、私はそのまま荷物を持ってそこに住むことになりました。そして、翌朝からボネットの事務所で働き始めたというわけです。

私の考えているデザインとボネットの考え方とは、違いもありましたが、4年間が過ぎてしまいました。なぜかというと、プロダクトデザインは特に、着手してから結果を得るまでかなり時間がかかる。しかし、ボネット事務所で4年間過ごす間にイタリア企業のオーナーたちと知り合えたことは、良い経験になりました。こちらから何か提案して話し合うような場にも、ボネットはそういう機会に私を参加させてくれましたから。彼の事務所はボネットを含めて4人だけだったのですが、当時はオリベッティの仕事をはじめいろいろな種類のデザインを引き受けていました。相手先の担当者がどうこうではなく、企業のオーナーが直々にデザイナーと会い、製品に対する自分の気持ちを伝えて、デザイナーは彼らの夢を形にしようという時代だったもので、ただ単に売れればいいというのではなかった。私はそのことに感激していました。イタリアには良質なデザインが多くて刺激的ですが、それはデザイナーだけではなく、企業のオーナーたちが素晴らしいのだと気がつきました。ここにはデザインが生まれるための良い土壌があります。

ー 数年で帰国する計画がミラノで働くことになり、そのまま独立したのは、どういういきさつがあったのでしょうか。

蓮池 ボネットの事務所でつい4年ほど経ってしまいましたが、2から3年と言い残して日本を出てきたので、待ってくれているメーカーもありました。例えば、当時の山際電気(現YAMAGIWA)では小長谷兵五さんが私を非常に信用してくれ、こちらの提案や意見に耳を傾けてくれていました。ヤマギワは、海外の照明メーカーの専売を取り付けたり、日本のエキスポなどに関わったり、それと同時に、私とは大学で同学年だった伊藤隆道の助言、国際デザインコンペの実現によってヤマギワもだんだんと変わっていっていた時期ですが、そんな背景から、私が日本へ帰国したら仕事をしましょうと声をかけてもらって。ミラノでうかうか4年も過ごしていたら忘れられてしまうのではないかと思い、夏休みに帰国したときに顔をだしたこともありました。

ところがですね、日本へ一時帰国したのは8月でしたが、暑い日本で強く感じたことがありました。4年間ミラノで集中していろいろな仕事をしていました、ちょうどその時期にテレビをひとつデザインしていたのですが、日本の空間を見て、自分はまったく違うことをしていたと気づいたのです。建築や住環境、あるいは人間とスペース、モノとの関係が、当時の日本とイタリアとでは、かなり差があるな、と。ミラノで良いと考えてデザインしているものも、日本では良い製品にならないだろうという考えに至りました。もういちどやり直すのは大変だという思いも生まれましたね。

ミラノで感じていたデザインへの情熱、企業のオーナーが抱える熱い思い、審美的に優れたものへ憧れるイタリア人の気持ち……。どれも捨てられないけれども、イタリアにいれば自分がこれまでにしてきたことが続けられそうだと実感して、ミラノへ戻りました。しかし、そのままボネット事務所にい続けてもしょうがないので辞表を出したところ、あと6カ月間いろと言われ、その期間が過ぎた翌年の春に辞めました。自分の家で仕事をスタートさせたのは1968年春です。

幸運な出会いと人の縁

ー 外国人としてミラノで独立するのは容易なことではなかったと想像します。すぐに仕事に恵まれたのでしょうか。

蓮池 その時にも非常に幸運にチャンスを掴んだ、不思議なエピソードがあります。

日本へ一時帰国する前に、イギリスのデザインコンペに参加するつもりで、ティーセットというテーマでひとつ模型をつくってありました。ところが、発送する前にもういちど要件を読み直してみたところ「銀食器であること」と書いてあり、そうとは理解せずに陶器として進めていたので、これはダメだと提出することなく、自宅のデスクの上に置いたままにしてあったのです。

日本から戻り、私の小さなアパートに夜、集まっていた仲間のひとりが模型を見つけて、「これは何だ」と聞いてきました。コンペのことを説明したら、「おもしろいからボスに見せたい」と。そのボスというのがミラノの老舗百貨店であるリナシェンテの責任者だったのです。

そのまま見せたところ、良いデザインだからリナシェンテの下請けをしていたメーカー、フランコ・ポッツィ社につくらせたいという話になりました。そこは2人の兄弟でやっている会社で、ひとりがデザイナーであるアンブロージョ・ポッツィで、当時からジオ・ポンティの陶器も手がけているメーカーでした。実際に完成した私のティーセットは、イタリアのデザイン賞を受賞し、ジオ・ポンティとアンブロージョ・ポッツィ、そして私の3人展がミラノで開かれました。

その評判から仕事の声をかけてくれた会社が2つありました。ちょうどボネット事務所を辞めてすぐの頃です。ひとつは、イタリアの中心部にある、当時はそれほど有名でもありませんでしたが、アリストンという家庭用電気機器メーカー。もうひとつは、バストイレタリーのメーカー、ゲディ社。すぐに仕事を始めることになり、人生というものは人との関係が大切だと痛感しました。

アリストンの社長、ヴィットリオ・メルローニは非常にイタリア独特のコミュニケーションが得意なオーナーで、私が仕事をするようになった当時まだ若くて30代半ばだったのですが、すでに父親の会社を手伝う2代目として中心にいた人物です。彼とのその関係はその時から始まり2014年まで続いたので、46年間も付き合いがあったことになりますね。

私の立場は常に外側の、フリーランスなわけですけれども、それだけ長い仕事したというのは他にちょっと例がないと思います。家庭用電気機器だけじゃなく、彼が所有するヨットもデザインしたことがあります。30メートルほどの大きなクルーザーをデザインし、サルデーニャ島まで見に行ったらば、ヨットの後ろに「マキオ・セコンド」という私の名前が大きくつけられていたこともあります。彼とはしょっちゅう会って話をしながら仕事をしてきた仲で、感謝の手紙をもらったこともありました。「マキオはデザイナーであるだけじゃない、彼はストラテジーの男だ。ビジョンがあり、それを実現する人間だ」と。彼は後にイタリア経団連の会長になった立派な経営者でした。亡くなってブランドは別会社に吸収されましたが、若い頃から一緒に、インターナショナルな会社へ成長する46年間も仕事をしたわけです。彼のビジョンを尊重してデザインしたから成功したと評価してくれました。

ー そういったオーナー達との良好な関係性の他にも、イタリアのデザインで独特だと感じる部分はありますか。

蓮池 デザインはただ形をつくるだけではなくて、なぜすべきか、という部分が大切です。ミラノ工科大学の先生であるエツィオ・マンズィーニと共に、1990年代の終わりに「ストラテジック・デザイン」を教えるコースを設立しました。デザインはストラテジックでないとビジョンにつなげることが難しく、また大きな環境問題などにも対応出来ないからです。私の場合は、気持ちは大学にいる頃から変わらず、デザインというものは、バウハウスなどの功績も思い出されますが、インダストリーという大きな力を使いながら人々の生活をより良くする大事な仕事だと解釈しています。

イタリアに来た当初、ちょっと驚いたのは、建築やデザインに興味をもつ人々はノーブルというか、ぜいたくな暮らしに慣れているリッチでハイクラスな人たちが多かったことです。彼らの仕事は、大金持ちの家のインテリアを手がけるようなことが中心で、つまり、スタイルやエレガンスが大事なことだったわけです。美しい、あるいは、エレガンスのことをイタリア語では「bello(ベッロ)」と表現しますが、そこには「おもしろい、興味深い」というニュアンスも含みます。私は、デザインには美しさ以外の要素が多くあると考えていますので、イタリア人には素晴らしい面もあるけれど、おかしい面もあるなと感じていたわけです。

ところが、ある程度時間がたって、なるほど彼らの言うことは間違っていないと感じるようになりました。なぜなら、デザインには夢がなければいけないから。ぜいたくかぜいたくでないかどうかより、もっと大事なものです。デザイナーは、その夢をどこまで人々が使えるものとして形にできるか。単に普遍性があればいいとか、機能性が優れていればいいとか、デザインしていないほうがスマートだと考えたくなる気持ちはわかるけれども、それ以上にもっと夢のあるもの、満足感のあるものをつくるのがイタリアのデザインなのです。

それにプラスして、どうやったらそれがもっていけるか、という点においてはストラテジーがないと難しい。なぜかというと、会社はみんな競争で、採算合わないと死んでしまうという苦しい状態では、夢を忘れてしまいがちだから。そのときにデザイナーが大切だということです。デザインというのはヘビーな領域だけれど、この仕事がなければ私の人生はないから楽しんでいると言えるかもしれません。でもまあ、かなりエネルギーを注ぎ、場合によっては戦うようなやりとりを繰り返してここまできました。

ー とても自然にミラノで成功してきたように感じられますが、特に苦労したことなどはありますか。

蓮池 いろいろとあったはずですがいやなことは忘れてしまうたちなので急には思い出しませんが、

つい10日ほど前、ミラノの大学で日本とイタリアというテーマのコンベンションが開かれた時デザイナーのジョルジェット・ジウジャーロと会ったのでひとつ思い出しました、だいぶ前のはなしですが……。私は家電メーカーのアリストン社がまだ小規模な頃からさまざまなデザインをしていましたが、20年くらい経つとその会社が国際的になり、次第にいくつかのブランドを吸収していったんですね。私としては、全部できるつもりで3ブランドをひとりで抱えていましたが社長がジウジャーロを呼んだんです。「世界でいちばん有名で優秀なデザイナーに頼みたい」と。

彼はもちろん、車好きが注目するイタリアでスターデザイナーとして誰もが知る存在です。カプリ島でお披露目のパーティーまで開いたのです。その時、それまで一緒に仕事をしてきた会社の人々まで皆が、彼のことをチヤホヤするようになって、何だこれは!? と感じました。競争というか、自分はそれまで競争心で仕事をしないタイプだったのですが、悶々とした心持ちは1年くらい続きましたね。とはいえ、仕事の成果が出て充分に私の領域をとりもどした頃には、ジウジャーロとも良い関係になっていましたよ。

オリジナルブランド「MH WAY」

ー 蓮池さんというと、ご自身のバッグブランド「MH WAY」が有名です。デザイナーがブランドを立ち上げ、グローバルに展開していった考えはどういったものだったのでしょうか。

蓮池 バストイレタリーのメーカー、ゲディ社の仕事を始めて、その会社のオーナーとも友達のような関係になって10年くらい経ったとき、「きみのおかげでこのバストイレタリー業界でNo. 1になったよ」と言われたことがありました。そこで私は、「その成功理由のなかには、デザインがどれくらいの比重があるのか」と尋ねたら、彼はしばらく考えて「20%かな」と。なに? 80%くらいかと自負していたのに? と。それがきっかけになって、自分でやったらどうなるんだろうと思ったわけです。

それともうひとつ個人的な理由もありました。

私はミラノで結婚し、子どもが2人産まれて10年経った頃に、離婚しました。その理由はいろいろあるのですけれども、その後に出会った女性がいまの妻で、彼女が何か製造してみたいと言っていたんですね。じゃあ何をしようかと考え、先ほどのゲティの話が私の頭にもあったので、自分でやってみる考えが浮かび、その気持ちと作戦とビジョンを一緒にしてみました。

その当時、カバンというと、リュックより手提げ鞄のほうが多く、そのほとんどがアルミフレームの重厚なビジネスバッグでした。自分だったらもっと軽い鞄を持ちたいと考え、日本人だからかかもしれませんが、折り紙のような構造で、軽いプラスチックを使ってつくってみたわけです。

私自身が、どこかのデザインの仕事をしたときにその軽くて薄いカバンに図面を入れて持っていき、そのカバンごとあげてしまおうと目論んでいましたが、果たして他の人はどのように使ってくれるのだろうかと考え、図面入れと手提げタイプで、最初は8つのバリエーションをつくりました。同じ材料で、技術は単に折り曲げてボタンで止める簡単な仕様。シンプルだとすぐイミテーションが出回るから、ハンドルと閉じる部分にはお金をかけて、金型をつくってインジェクション成形したオリジナルを使いました。

最初は楽観的に、ミラノで開催される文具などが集まる見本市でブースを借りて出展したところ、初日に世界中から人が来て、オーストラリア、マレーシア、アメリカ、十数カ国から注文が入ったと聞いて驚きました。それが本格的になって、私のイニシャルからMHのマークをつくってブランド化しました。

ミラノですぐに使ってくれたのは、特に建築家、グラフィックデザイナー、ジャーナリストといった大人たち。瞬く間に、街を10メートル歩けば必ず持っている人に出会うくらいに増えたわけです。

次はまた違うことをしようかと思っていたのですが、私はデザイナーであるために気がつかなかったのは、文房具の世界にいったん入ってしまうと、その世界につながれてしまうというか、販売する人、取引先の人たちが、文房具を専門にしているからその世界で売れるものをつくってもらいたいと依頼してくる。そうか、それじゃあ次も同じ業界で売れるものをつくるしかないな、と。最初につくった商品が流れを決めてしまったようなところもあります。

ところが、パソコンが普及すると紙を使う機会が少なくなり、紙で図面を描く必要性も減ってしまいました。当初のカバンは、発売から1年くらい経った頃には、イタリアでも十数社ほど似たようなものをつくるメーカーが出てきて、例えば子どもたちが図画のために使うカバンなどに変わっていきました。

会社を経営するというのは、単に良い製品であるということだけではなくて、人間関係、経理、流通、税金、下請けとの問題、製品管理……厳しい問題がいくつもあることに実感を持つようになりました。そのなかで、「20%くらいのデザイン」とされたのは、寛大な評価だったといまは実感できます。そうした経験からも、企業への理解は深まりました。

ー 日本の仕事は多くありませんが、何か理由はありますか。

蓮池 あるとき、「蓮池は日本を嫌ってイタリアへ渡り、日本の仕事は絶対にしません」というような記事が日本で出たことがあり誤解を受けていますが、そんなことはありません。十数年前からいまでも、従兄弟が会長を務めるリッチェルでは新しいデザインもしていますし、デザインプロデューサーの桐山登士樹さんに依頼されて、キヤノンの仕事をした年もありました。

イタリアのデザインアーカイブ事情

ー ここからはイタリアのデザインアーカイブについて教えていただきたいのですが、各デザイン機関は、具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。

蓮池 イタリアの場合、デザインは特にミラノに集中しています。そのミラノには現在2カ所、複数名のデザイナーの実績を保管する機関があります。

ひとつがミラノ・トリエンナーレ(トリエンナーレ・デザイン・ミュージアム)。一人ひとりのデザイナーの経歴を俯瞰するのではなくて、イタリアのデザイン史に参加させるという観点で、時代ごとに作品を選出し、歴史上で大事なデザインを選択して保管するという手法をとっています。

もうひとつがイタリア・インダストリアル・デザイン協会(ADI= Associazione per il Disegno Industriale)。イタリアで最も権威のあるデザイン賞「コンパッソ・ドーロ」を運営する団体で、日本の日本デザイン振興会みたいなものです。そこがミラノ市の支援も受けながらデザインミュージアムとして規模を拡大し、コンパッソ・ドーロ賞の受賞作を管理したり、特別な展示を行ったりしています。最近では、古い協会の建物を活用して、過去のデザイナーたちの記録を残し、近年亡くなったデザイナーの作品も保管することをスタートしました。

ミラノでも、デザインアーカイブの問題が大きくなってきたタイミングにあり、はっきりした実績はまだないけれども、着手しているという段階です。

それぞれの団体で選定委員会のような集まりが形成され、時々入れ替わりながら毎回10人ほどで保管するデザインの選定を進めています。個人のデザイナーに対してシステマティックにオーガナイズする計画は、ADIの方が一歩踏み出したように感じられますね。ADIはこれまでも、1950年代から継続しているコンパッソ・ドーロ賞と重要なデザインを保管しているので、それをミュージアムへまとめようとしています。トリエンナーレも同じように過去数十年のコレクションをしており、私がデザインしたものも含まれています。

あるいは、個人のデザイナーでは、例えばアキッレ・カスティリオーニやヴィコ・マジストレッティらのように、遺族が代表となって財団を設立して保管している状況もいくつかあります。

ー イタリアにはB&Bやカッシーナ、カルテルといった重要な家具メーカーがいくつもありますが、そういった企業主体のデザインミュージアムの活動は盛んではないのでしょうか。

蓮池 カルテルはミラノ郊外にミュージアムを構えていますが、そういったケースは多くありません。一方で、個人のコレクターは確実にいます。ちょうど昨夜の展覧会オープニングでも個人コレクターのひとりに会いましたが、展覧会のために貸し出したのはほんの一部分で、その100倍以上はコレクションしていると話していましたから。しかし聞いていると、1960年代以降のイタリアのデザインから彼の趣味で集めたもので、歴史的な意味があるアーカイブとは少し違いますね。

事務所での保管と将来に向けたアーカイブ化

ー 蓮池さんの事務所では現在も、化粧品から家具やインテリアまで本当に幅広くデザインを手掛けていますが、そういった仕事の資料やスケッチ、図面、模型などはどういった状態で保管されていらっしゃいますか。

蓮池 ご存知のように、私もだいぶ歳をとってきて、仕事はしていますけれど、これから先について話し合うことも増えました。過去のデザインが1000点あるとすれば、その中の1/10、100点でも多すぎるけれども、30点くらいでもなんとか保管しておきたい。デジタルにすることも可能ですが、物として、つまりプロトタイプや製品そのものを残してあります。実際にこの1年ほどはミラノ大学の方々にも加わってもらい、どのような方法が良いか検討しています。スケッチだけでも数万点もあると思いますので、ようやくこれから、という現状です。

私の場合は、ひとつのセクションに限らずいろいろなデザインをしてきましたので、たとえばインテリアのように大きなものはもちろん実物を集めることができず、図面やスケッチ、レンダリングみたいなもので残っていますが、おそらく1990年くらいがひとつの境目になっています。というのも、それ以前は紙が多く、図面なども手で描いていたものがコンピュータへ変わったのが90年頃です。デジタルデータはどこかに残っているはずですけれども、紙なら見つけやすいのにデータだとどこにあるか見つけ出しづらいのも、またひとつの問題でしょうね。90年以前のものは紙も、物もわりに見つけやすい。混乱あるけれども、どこかに確かにあるはずです。

ー 事務所の中にストレージのようなものがあるのですか?

蓮池 私の事務所は建物が大きくて1000平米くらいあります。その半分くらいを倉庫に使っているような状態ですね。仕事も時期によってかなり変わってくるので、この事務所を構えた当時は20人くらいのスタッフがいましたが、最大で50人くらいはゆっくりと仕事ができる環境を考えていました。そういうイメージでこの場所に事務所を決めたのですが、現在のスタッフは数人ほどなので、スペースは非常に余裕があり、保管場所になっているのです。

ー 蓮池さんの意思を受け継ぐスタッフの方々はいらっしゃいますか。

蓮池 私が元気なうちに、それぞれの仕事について、なぜこのようなデザインになったか、何を目的にしてきたか、などを語っておきたいと考えています。ただ形にしただけでデザインが成立しているわけではありませんから。そういうことを念頭に、いまは娘のナオミの事務所での比重が大きくなっています。

最初にミラノで仕事を始めた時に4年間もひとのところで仕事をさせてもらったので、だいたい検討はついていましたけれども、当時、外国人でミラノに独立した事務所を構えたのは、私が初めてだろうと思います。まるで忍び足で入った感覚でしたが、2016年には私の経歴で最も輝かしいコンパッソ・ドーロ賞を受賞し、もうそんな年齢になったのかと自分でも感慨深いものがあります。その後もずっと仕事を続けて、2022年にももうひとつコンパッソ・ドーロ賞をいただきました。まだエネルギーが続く限りはデザインしていきたいと思っています。

ー これからも新たなデザインの発表を楽しみにしています。本日はありがとうございました。

蓮池槇郎さんのデザインアーカイブの所在

問い合わせ先

MAKIO HASUIKE & CO https://makiohasuike.com