日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

皆川魔鬼子

テキスタイルディレクター

インタビュー:2024年12月5日 16:00〜17:30

取材場所:株式会社イッセイミヤケ

取材先:エグゼクティブアドバイザー 「HaaT」ディレクター皆川魔鬼子さん

インタビュアー:関 康子、石黒知子

ライティング:石黒知子

PROFILE

プロフィール

皆川魔鬼子 みながわ まきこ

テキスタイルディレクター

京都市生まれ

京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)美術学部 染織科卒業

1971年 三宅デザイン事務所にて「ISSEY MIYAKE」のテキスタイルを

2000年秋冬まで担当

1984年 Vepar社(インド)とのコラボレーションによる

「ASHA BY MDS」企画担当

(2000年以降は「HaaT」の中で展開)

1988年 作品集『TEXTURE』(講談社刊)出版

1990年 第8回毎日ファッション大賞における第1回鯨岡阿美子賞受賞

ギャラリー間にて「MAKIKO MINAGAWA FABRIC展」開催

1995年 英国のテキスタイル・インスティテュートのコンパニオン会員となる

1996年 第42回毎日デザイン賞受賞

2000年 株式会社イッセイミヤケからブランド「HaaT」誕生、

トータルディレクション担当

2002年 多摩美術大学美術学部生産デザイン学科テキスタイルデザイン専攻

教授就任

(2008年7月任期終了、客員教授として現在に至る)

2005年 ボストン美術館にて

「Contemporary Cloth Stoles by Minagawa Makiko」展 開催

2007年 第25回京都府文化賞功労賞 受賞

西川リビングと三宅デザイン事務所の共同開発ブランド「mayu+」

デザインディレクション開始

2014年 ラ コレッツィオーネにて「Heart in HaaT」テキスタイル展開催

(2015年福岡・レソラ天神、大阪・阪急うめだホールに巡回)

2018年 21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3にて

「Khadi インドの明日をつむぐ – Homage to Martand Singh – 」展

の企画監修担当

Description

概要

日本を代表するテキスタイルデザイナーであり、世界の評価も高い。1971年より三宅デザイン事務所に参画し、「ISSEY MIYAKE」のテキスタイルを長年にわたり手がける。素材開発から構想を始め、三宅一生の衣服に欠かせない数多くのオリジナルのテキスタイルを生み出してきた。2000年には自身のブランド「HaaT」を立ち上げ、現在もクラフツマンシップと革新性を融合させたテキスタイルの探求を続けている。国内外で展覧会多数。著書に『TEXTURE』(講談社、1988年)。毎日デザイン賞、鯨岡阿美子賞、京都府文化賞功労賞など受賞歴多数。

日本のファッション業界はパリに大きな影響を受けてきた。三宅一生や山本寛斎らを皮切りに、70年代に入りデザイナーが次々ブランドを立ち上げ、プレタポルテが浸透、80年代には誰もがファッションを楽しめる時代を迎えていた。

三宅一生は「一枚の布」をコンセプトにシンプルな服を志向した。それゆえ素材にオリジナリティがあることにこだわってきた。三宅にとってテキスタイルはデザインの起点にもなっていた。独自の世界を創造する三宅に対し、皆川は日本やインドの産地を訪ね、失われつつある伝統技法や手業を現代的に応用し、各地に伝わる技術や素材の研究を重ねながら、糸をつくることから始まるテキスタイルデザインに挑んだ。「ISSEY MIYAKE」で使える素材になるまで3カ月から半年、時には一年かかるものもある。加えて次シーズンの三宅の志向を予測し提案しなければならないという難しさもともなう仕事であった。

天然素材や伝統技法に造詣が深いが、1991秋冬コレクションで世に出たポリエステル・トリコット・プリーツ、のちの「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE(プリーツプリーズ)」は、その誕生のきっかけから開発、仕組みづくりまで皆川が深く関わってきた。

「ISSEY MIYAKE」をはじめとする三宅一生のデザインアーカイブは、2004年に設立された三宅一生デザイン文化財団が担っている。「HaaT」などのブランドについては、2019年に株式会社イッセイミヤケ(以降、イッセイ ミヤケ)内に設けられた資料室で保管し、過去の仕事を財産としてとらえて設計データやプロセスもデジタル化しており、実際のものづくりの資料として保存、日々、教育や実践の場で活用されている。

Masterpiece

代表作

(衣服は写真番号を参照。数多くの作品から選び、その解説を付した)

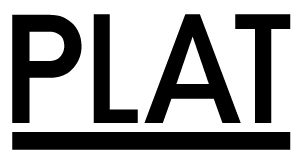

①ISSEY MIYAKE「タトゥ」(1971年春夏):刺青の手法で描きプリントした綿ジャージーのドレス(コットン100%)/② ISSEY MIYAKE「タトゥ」(1971年春夏):平和のシンボルである鳩をタトゥ柄のプリントにした(コットン100%)/③ ISSEY MIYAKE「組みがすり」(1985年秋冬):京都の伝統である、組みがすりを表現。三つ編みにしてむら染めにした、太く節のある糸を使って織られた厚手木綿を用いている(コットン100%)/④ ISSEY MIYAKE「シカーダ・プリーツ」(1989年春夏):蝉の羽のような透明感のあるオーガンジーのシャツ。一枚のスカーフを四角形に折り、斜めにランダム・プリーツをかけ、それを広げて縫い合わせている(シルク75%、 ポリエステル25%)/⑤「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」(1994年春夏):1本の糸から素材を開発し、「製品プリーツ」という服の形に縫製したあとでプリーツをかける技法により、機能性の高いプロダクトとしての衣服が実現した(ポリエステル100%)

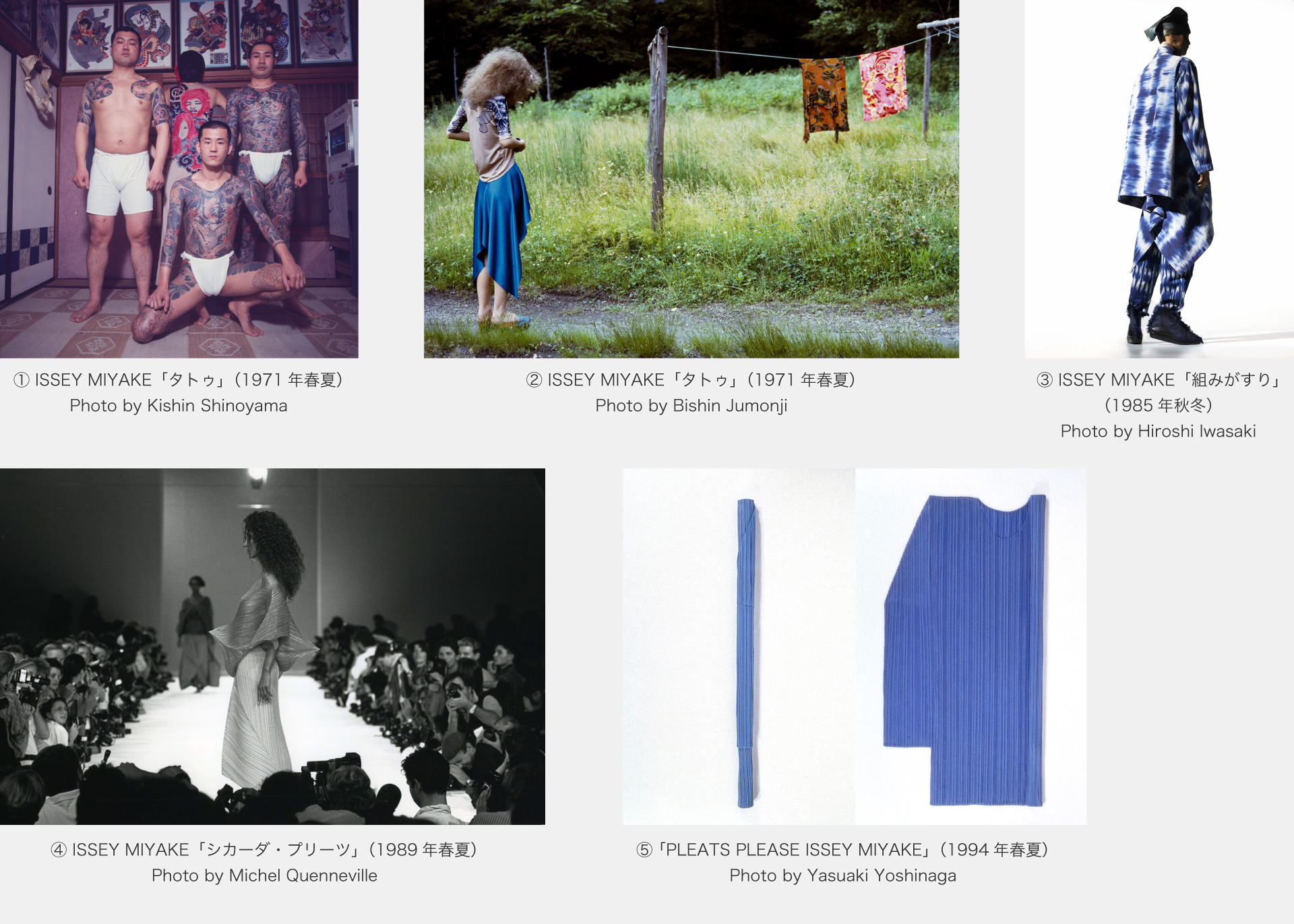

ASHA BY MDSのテキスタイル

⑥「ASHA BY MDS」(1987年):インドタッサーシルクの素材にハンドカビラステッチを施したコート。中綿はコットン100%の綿を入れている/⑦「ASHA BY MDS」(1987年):コットンサテン地に、インドの職人がハンドカビラステッチを前面に施したセットアップ

HaaT のテキスタイル

⑧ HaaT「DOUBLE TARTAN SKIRT」(2004年秋冬):スカートは、表と裏で異なる色柄のタータン柄入りのジャカード織りで、両面着用可能(コットン54%、シルク38%、ナイロン7%、ポリウレタン1%)。クレープタータン柄入りの風通ジャカード織りを開き、倍の大きさに仕上げたストール(ウール38%、シルク15%、コットン44%)/⑨ HaaT「FIRE+CHECK」(2007年秋冬):キュプラとコットンの格子地に、ウールで炎の柄をジャカード織機で織り、ウールの部分に縮絨(ウールなどの織物を縮めて厚みや風合いを出す加工)を施すことで服のフォルムをつくり出した(キュプラ52%、コットン26%、ウール22%)/⑩ HaaT「Khadi: Indian Craftsmanship" at ISSEY MIYAKE / NEW YORK」:写真は展示風景(2019年)。手紡ぎ手織りの薄手平織りをインドの熟練した職人が織り上げた生地とドレス (コットンカディ100%)/⑪ HaaT「KYO CHIJIMI HEM LINE FRINGE」(2023-2024年秋冬):軽くしなやかな肌触りと、独自のシボ感が特徴のKYO CHIJIMI。肌に当たる接点を少なくするために緯糸に撚りを多くし、かつ隙間を空けて織られるので、水を通すと幅が凝縮される。それゆえ服に凹凸が生まれ陰影ができる(コットン100%)/⑫ HaaT「KUMO SHIBORI PARKER(2025年秋冬):高密度タフタの素材に、伝統的な絞り染めの産地である愛知県有松にて蜘蛛絞り加工を施した。衿や袖口の布の一部を手で括り、さらに全体を球状にぐるぐる巻きに紐で縛り、高温高圧で形状記憶させている。最後に蜘蛛絞りで括った部分をほどくと、美しい立体的な突起が生まれる。

展覧会

ギャラリー間「MAKIKO MINAGAWA FABRIC展」(1990)、ボストン美術館「Contemporary Cloth Stoles by Minagawa Makiko」(2005)、ラ コレッツィオーネ「Heart in HaaT」(2014、 2015福岡・レソラ天神、大阪・阪急うめだホールに巡回)、21_21DESIGN SIGHTギャラリー3「Khadi インドの明日をつむぐ -Homage to Martand Singh-」(2018)

書籍

作品集 『TEXTURE』(講談社刊、1988)

Interview

インタビュー

自分が見たことがないものだったら、何でもトライしてつくってきました。

オリジナルの素材を開発する

ー インタビューに応じていただき、ありがとうございます。本日は皆川魔鬼子さんのこれまでの歩みとブランド「HaaT」について、またご自身のアーカイブについてもお伺いしたいと思います。

皆川 私自身は過去を振り返るのは得意ではないので、これまでの資料を見返しながらお答えできればと思います。以前にやったものがいいと感じるのが嫌で、資料も一切取っておきたくなかったというのが私の本音なのです。後ろを振り返るような行為に思えて、アーカイブという言葉も好きではなかったんです。

ー 常に前進しているクリエイターの方は、そうおっしゃる方も少なくありません。皆川さんは、30年にわたり三宅一生さんのテキスタイルを手掛けてこられました。

皆川 三宅は、常々服づくりの仕事は一人ではできない、チームワークでスタッフとの共同作業から新しい服が生まれるということを言い続けてきました。スタッフが三宅との作業の進め方について語ることも許されていました。包容するというか、私たちのような裏方のスタッフについては、何でもやりたいことをやっていいと口にしていました。とにかく前に、前に、向かっていかないと気が済まない人です。

ー 皆川さんは京都の家に生まれ、京都市立美術大学(現・京都市立芸術大学)美術学部染織科を卒業しています。在学中からご自身のアトリエをもち、染織作家として活動していました。

皆川 学生時代から小さな染色のアトリエをもち、テキスタイルの制作をしていました。当時、ポップアートが日本に入ってきて新しい芸術がどんどん出てきていました。私も一点限定でしか制作できない従来の染織のやり方ではなく、「テキスタイル」にいろいろな量産化できるアイデアを盛り込みたいと考えていました。ロンドンに留学しようと伝手を探していたのです。

ー 三宅さんとの出会いについて伺います。三宅さんは1965年にパリに渡り、パリのモードがオートクチュールからプレタポルテに移行する時代を経験しています。68年には五月革命にも遭遇しています。そこで立ち上がる人々の姿を見たのが服づくりの原点だとのちに語っています。

皆川 三宅はパリ、ニューヨークで服を学び、自分で衣服を発表していきたいと日本に帰国しています。1970年に京都で複数のデザイナーが発表する東レ主催のショーがあり、三宅も参加していました。それを私は見たのですが、三宅の服はずば抜けていました。感動して楽屋を訪ねたのです。そのときに、ロンドンに行って学びたいと考えていることを口にしたところ、「これからは日本だ、僕には生地のデザイン、テキスタイルをやってくれる人が必要だ」と言い出し、「ジーンズに代わる丈夫な野良着を開発したい。手伝ってほしい」と頼まれました。それで私はロンドンに行くのは見送り、最初は京都在住で単発的に仕事を受けるかたちでスタートしたのです。その後、三宅から「あなたはテキスタイルの担当です」と言われました。

ー 1970年4月に三宅さんは三宅デザイン事務所を設立し、皆川さんは71年からブランド「ISSEY MIYAKE」のテキスタイルを担当されます。

皆川 当時はまだテキスタイルデザインという言葉は一般的ではなく、専任のテキスタイルデザイナーを抱えたデザイナーは他にいませんでした。生地屋さんが用意した生地から選びデザインする時代でした。三宅はいち早くファッションデザインにもオリジナルのテキスタイルが必要だと感知していて、オリジナルの布地をつくりだすことからデザインしていきたいと言うのです。つまり私の仕事はこれまでにない、オリジナルの素材をつくるというもので、オリジナルの素材づくりという仕事を三宅は見出したわけです。

ー チームワークという視点もあり、三宅さんはスタッフがどのような仕事をしているのか具体的に語ることはほとんどありませんでしたが、三宅さんご自身も、皆川さんのテキスタイルの表現に衣服の新たな可能性を見出していたのだと感じます。

皆川 テキスタイルデザイナーと言われても、衣服のためのテキスタイルをつくっているのだから、とつねづね言っていましたね。誰が何を担当したのか、三宅はそれを後ろに隠したりするようなことは一切ない人でした。1985年には、当時のスタッフ全員のインタビューを収録した『一生たち』(旺文社)という本を、三宅デザイン事務所の著書として刊行しています。

そこで私が語ったことですが、三宅はできるだけ最短距離で進んでいきたい人なので、禅問答のように質問を投げかけていくことになるんです。「冬に白」と三宅が言うと、私はどんな白なのか尋ねて絞り込んでいきます。

ー 言われたことをそのままやるのではなく、それぞれが新しいものを探求していかないとできないチームワークなのですね。

皆川 私もいつも新しい素材をつくりたかったのです。仕事は糸の色を決め、番手を決め、糸をつくることから始まります。どういう組織で織るかを決め、柄を決め、糸を染め、織り上げていく。それから後加工を施し、表面処理を決めます。私のアイデアスケッチから原料が紡績され、糸が染織され、織られてファブリックになる。そして三宅のデザインで衣服になっていくというプロセスです。

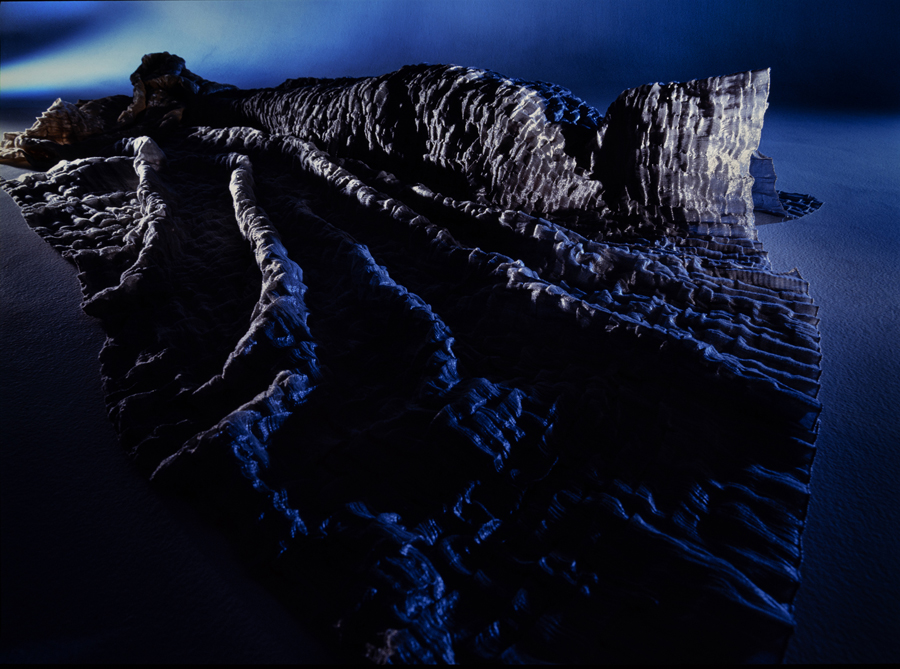

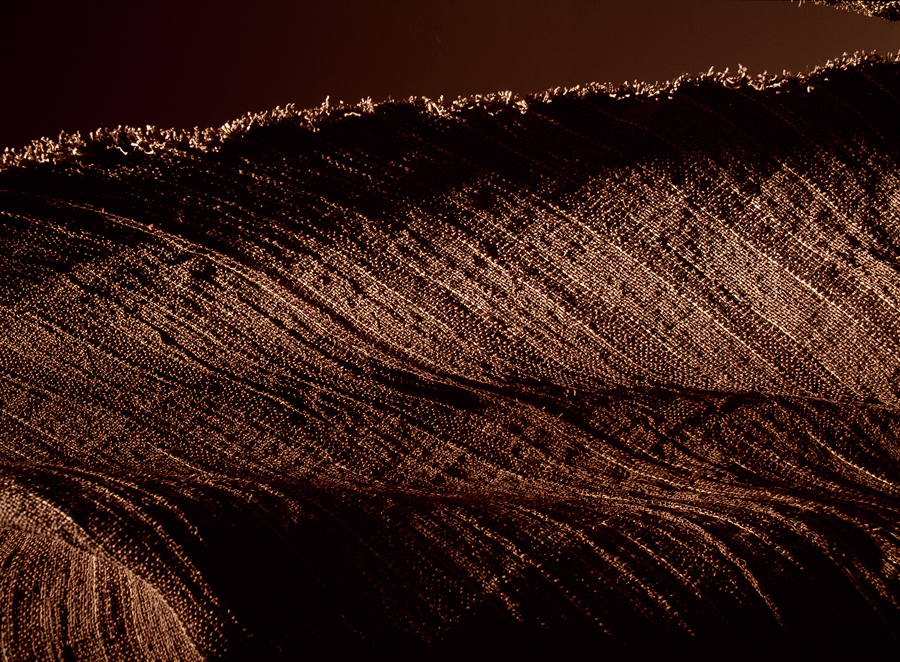

ラメとウールの糸を用いた風通織(表裏で異なる模様を織り出せる二重織の技法)。

バナナの茎の繊維を再現した、擬麻加工(麻のような風合いをコットンに施す加工技法)のコットン素材。

ルームヤーン(loom=織機の糸)とシェットランドウールの格子に縮絨をかけたテキスタイル。

3点とも1984年に制作したテキスタイル Photo by Keiichi Tahara

先駆けて提案する難しさ

ー テキスタイルのデザインができてから衣服のデザインが始まるのですか?

皆川 その当時はそうでした。ですからなおさら大変です。

ー 次のシーズンのためにテキスタイルを開発し、三宅さんに提案されてきたのですね。先駆けて準備しなければなりません。

皆川 三宅は来シーズン、来年、どんなことに興味を持っているだろうかと予測することが一番重要でした。興味がないようなものを提案してつくっても無駄になってしまいますから。どんな音楽やアーティストを好むだろうか。地域ではアジアなのかアフリカなのか。どのような自然か?色は?など、直感的でアンテナの感度が鋭い人でしたから、今現在、興味がある人はどんな人なのかを探り出し、それをヒントに考えていきます。

コレクションに向けた最初の仕事は、入れ墨の「タトゥ」でした。三宅は伝統文化としての入れ墨が好きで、当初からボディへの意識があり、何年かに一度、ボディがテーマとして出てくるんです。大和田光明さんという彫師のところにいきなり連れて行かれ、これをテーマにTシャツをつくりたいと言われました。私は経験もなく、何をしたらいいのかさっぱりわからなかったので、京都の撮影所に行き、「遠山の金さん」とか富司純子(旧芸名・藤純子)さんの任侠映画とかで入れ墨の化粧を施す人を見つけ出して、くまなく見学させてもらいました。そこでグラデーションのつくり方などを学んだのです。

ー ジミ・ヘンドリクスとジャニス・ジョップリンをモチーフにした「タトゥ」ですね。その後も、浮遊する翼竜とマリリン・モンローをモチーフにしたドレスも。いきなりの三宅さんからの難題に対し、皆川さんがどう対応してきたのか、興味深いお話です。

皆川 三宅が何を考えているのか、私は想像する必要があるんです。どんなことに関心があるのか、それに沿ってテキスタイルを発想していきます。そうでないと、方向がずれてしまいます。ファッションは時代を正確にキャッチしないとつまらない。また、年に2回のサイクルで一新しなければいけない世界です。1年間で500素材ぐらいつくっていました。

私をはじめ、他のスタッフもみな三宅に喜んでもらいたくて、一生懸命考えて、何かを提案していくのです。そういう関係でした。男女の差別などない人でしたから、力があれば女性でも若手でも登用されました。そのかわり毎日、忙しい。モデルや中心となるスタッフたちと新宿に繰り出して夜遅くまで話していましたね。仕事なのか遊んでいるのかよくわからないけれど、24時間営業しているような日々でした。

日本の生地で日常着を提案したい

皆川 三宅は、日本でしかできない丈夫な木綿の生地を開発して、パリコレで発表したい、そして日常着を提案したいと言います。私は京都でテキスタイルを学んできたので知り合いの職人もいたため、あちこちに連絡して会いに行きました。足袋の生地から、刺し子、青森のこぎん、楊柳、男物の正花(しょうはな)木綿とかを研究し、新たに素材をつくっていただいたのです。70年代はまだ「ISSEY MIYAKE」の知名度も高くなくロットも限られていたので、発注するのも大変で、工房にお酒を持っていってお願いしたりしました。

日本は当時、服地よりも着物地の幅で織る機屋さんが多かったので、そういうところにもお願いしていました。着物にふさわしい目付(単位面積当たりの重量)の生地は、私たちにとっては当たり前なんですが、海外の人たちにとっては珍しい厚さの生地でもあったわけです。欧米の服は、シャツ地、ジャケット地、コート地でそれぞれ何グラムなのか、基準が決まっていて様式化されています。決まった基準でテキスタイルを見る人たちなので、日本の着物地のように中加減の厚さの生地は珍しかった。海外でも大きな反響を呼びました。

ー 海外販売を意識して日本の生地を選ばれたのですね。

皆川 ですから日本中の工場を巡って、いっぱい探しました。絣、絞りの技術や、日本ならではの捺染の技術、後加工の技術までさまざま試しました。そのままの技法ではなく糸使いを変えたりしながらそこにデザインを入れて素材開発をします。80年代90年代は世界に日本ブームが巻き起こり、「ISSEY MIYAKE」もひじょうによく売れました。服をつくっても、つくっても、売れていく。

70年代の後半には横尾忠則さんとのコラボレーションも始まりました。横尾さんに絵を描いていただき、イタリアのコモ湖で染めて、それを日本の技術で抜染して仕上げたりしました。横尾さんはそれからパリコレクションの招待状もずっとつくり続けてくださっています。

ー 好景気もあり、日本のものづくりやデザインが世界に羽ばたいていった時代でもあります。

皆川 私にとって見るものは何でもテーマになり、身の周りのすべてがインスピレーションの源でした。日常のなかで感動したものを素材として生かしていくこと、特に自然から気づくことが多かったですね。それが銀杏やゴザのようなものまで、外国人は知らなさそうな日本のものは何でもテーマにして素材づくりをしました。芭蕉布の麻の感覚をウールに置き換えてみたり、なんでもないものを掘り起こしていくのです。繊維工場の倉庫にはよく通いました。試作で失敗したものなどが置かれているのです。そうした倉庫の片隅に置かれた布くずにも可能性と、人間くさい愛着のようなものを感じていました。

ー 工場に捨て置かれたものから発見するというのは、イッセイ ミヤケでは慣習になっていると聞いたことがあります。多忙を極めていたかと思いますが、その当時のことはきちんと記録に残しているのですね。

皆川 次第に規模が拡大していき、工場とのやり取りも変化していきます。どんな場合も機屋さんとのコミュニケーションは重要で、機械をどう使いこなすか、一方的ではいいものは生まれません。量産するにあたりどう発注してどう仕上げていくか、その細かなやり取りはすべて保存してあります。だいたい20年前ぐらいからでしょうか。アーカイブという言葉が出だして、私はこの言葉が本当に嫌で、どうしても受け入れられなかったんです。

ー そうですよね、わかります(笑)。

皆川 皆さんにはできたものだけ見ていただきたいですから。やり取りで一番情熱的かつ大切な部分は、メモ書きみたいなものでぐちゃぐちゃになっていて、人には見せたくない。格闘している工程は出したくないし、クールでいきたいじゃないですか。だからそういうファイルをぜんぶ捨ててほしいと掛け合ってきましたが、アーカイブの担当者は頑として聞かずに、捨てずにとっておくのです。

ー ご自身からすると、本当に嫌ですよね。でも、見る側はできたもののすばらしさはもとより、その裏にある試行錯誤を見ると物語を感じるんです。より一層、感動します。

皆川 毎日何かと、慌ただしくやり取りが発生します。1970年から「HaaT」ができる2000年までの約30年間、「ISSEY MIYAKE」でのテキスタイルの仕事は、そうやって財団に保存されてきているのです。

インドの伝統技術を再生する

皆川 1985年にフランスで「インド年」というイベントが開催されることになり、それに向けてインド政府から三宅に連絡が入り、服をつくってほしいと依頼してきました。そこで三宅と一緒にインドに行き、生地をつくるために私たちはインドをいろいろと回ることになったのです。三宅はインドが好きになり、そのものづくりにも興味をも抱きました。インドの手仕事や手紡ぎ綿布「カディ」を調査してまわるなかで、キャリコ美術館を保有するサラバイ夫人(アシャ・サラバイ)と出会います。クラフトマンとハウステーラーの技を軸にブランドを立ち上げた方で、その仕事を見て、三宅とインドでファッションをやっていきたい、共同でものづくりをしないかともちかけたのです。それからインドでのものづくりが始まりました。

ー 1984年から始まるブランド「ASHA BY MDS」ですね。皆川さんは15年間このブランドを手がけられました。

皆川 1999年、三宅は「ISSEY MIYAKE」のデザイナーを滝沢直己に交代すると決めました(2007年春夏コレクションまで)。私がそのまま滝沢とテキスタイルの仕事を続けるのはよくないと考え、そのタイミングで2000年に「ISSEY MIYAKE」の仕事から退くことにしました。そこで今のブランド「HaaT」を立ち上げることになったのです。滝沢は合成繊維のデザインが得意なため、それまで綿布を中心とした産地とものづくりを行ってきましたが、それ以降は合成繊維の使用が増えてくるでしょう。何十年も続けてきた機屋との仕事がなくなってしまう。それは寂しいと思い、新しく天然繊維中心のブランドを始めることになりました。

HaaT 「PRE OUTER KABIRA」2024年秋冬

ー 染色や織りなどの技術も仕事がなければつながっていきません。見方を変えれば機屋や職人の技術や知識そのものが大切なアーカイブとも言えるのです。皆川さんは最初にアーカイブという言葉は苦手だとおっしゃいましたが、技術や知識をつないでいくことの重要性は強く認識されていました。そしてテキスタイルデザイナーとして、それを実践していく新たな一歩を踏み出されたのですね。

皆川 現実的な課題もありました。同じ体制が何十年も続くと、さすがにアイデアが枯渇してくることもあります。振り返ると、1985年のフランスの「インド年」の経験は、そういう意味で転機点になりました。

また時代の流れとして、メーカー自身も立派な生地を使うのには抵抗を感じるようになってきていたのです。ポリエステルの「トライアスロン用」という軽くて通気性、伸縮性を備えた生地がつくられるようになり、重厚な生地を引きずるような気分ではなくなっていたのもあるでしょう。1988年パリの装飾美術館で「Issey Miyake A-ŪN(あうん)」展が開催されましたが、あれは三宅の80年代の仕事の集大成であるとともに、70年代から80年代にかけての高級感、複雑さ、重厚さを志向する服づくりの終止符でもありました。

こうした流れのなかで「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」が誕生します。プリーツ加工の研究は88年から始まっています。じつは私は、ここでも仕事をしてきました。

「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」の起源

ー 93年にブランドが誕生した「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」は、ファッション界にもデザイン界にも大きな衝撃を与えました。

皆川 素材をプレスしてつくり上げる仕組みから、糸は東レにするとか、編むのはどこに依頼するとか、ロットについて企業と交渉するとか、立ち上げ時のほとんどを担当しました。その頃、自分のなかでも手の込んだ「ご立派」な素材ばかりつくることに飽き始めていたというのもあります。新しく仕組みをつくることにおもしろさを感じていました。それまでの100メートル単位のものづくりから、2000メートルにもなる単位へと拡大し、新しい機屋さんとの仕事が始まりました。コストを下げて量産体制にして、どういう仕組みでテキスタイルをつくるか、最短距離でできる会社を決めてきました。その仕組みが今も機能していて、「つくっておいてよかった」と今、実感しています。 三宅自身もこれまでのものづくりをさらに発展させていきたいと考えていました。たまたま私が、後加工の製品プリーツ、縫製してからプリーツをかける方法でスカーフをつくっていたのですが、三宅がそれを見て気に入って、これ一枚で服になると言いだしたことがきっかけでした。

「PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE」 1994年春夏カタログ

ー 皆川さんがプリーツの発想の出発点のひとつを担い、その仕組みの土台も形づくられていたのですね。

皆川 でも服になるとは露とも考えませんでしたから。スカーフは折り畳んでおけば、広げたときにシワにならないぐらいのことでやったものです。これを服にすると、いろいろな方向に動くといった、面白いフォルムも生まれます。合成繊維は天然素材より安価とはいえ、プリーツ加工するには通常の3倍の分量が必要になります。スカーフならできても服では高価になりすぎる。現場はシビアなので三宅もいつも「さらに安くできないの?」と言ってきます。私もどうしたらコストを下げられるか、リサーチをかなり行いました。

ー その小さなきっかけが革命的な製品になるには、創意工夫の積み重ねがあるのですね。そのプロセスに驚きました。

皆川 軽くて旅行にもっていける。シワにならない。「PLEATS PLEASE」は三宅が望んだジーンズに替わる存在になりました。でもじつは、開発当初、ビジネスの男性幹部たちはこの価値を理解していなかったんです。私や女性たちが「これは絶対に売れるから、ブランドにしてほしい」と陳情したんですけど、それでもブランドとして独立できるまで3年かかったのです。

「HaaT」の誕生

皆川 2000年以降の「HaaT」では、私は技術の人たちと話しながら、トータルディレクションを手掛けるようになりました。熟練したつくり手から生まれたオリジナルデザインを提案する「EVERY MONTH」、機能性があり活用しやすい高品質な「EVERY WEEK」、季節や気温変化に対応した日常着の「EVERY DAY」という切り口でデザインしています。細い綿を用いて200回強撚糸した生地など開発しています。

ー すでにテキスタイルデザイナーとしての知名度もあった皆川さんですから、そこでイッセイ ミヤケから独立して新たなブランドを立ち上げることもできたと思います。そうしなかった理由は?

皆川 余裕がなかったと言えばいいのか、それまでの30年で得たテキスタイルに関する知識や経験は「ISSEY MIYAKE」のなかで生まれたものなので、それは私の自由に扱えるものではないと考えていました。それで新たなブランドをこの会社から立ち上げることを選んだのです。

ー ご自身のブランドとなると、これまでとまた変化が生じますね。

皆川 それまでは「世の中にないもの」をつくればよかったのが、自分のブランドをもつと売る責任も伴います。コロナ禍を経て、日常的に着てもらえる服であることが大切だと感じるようになりました。 「HaaT」は、服の形はシンプルながら、そこに多彩な職人技の素材を注ぎ込んでいます。また、くるくる巻いてレジ脇に置いて、思わず手に取りたくなるような工夫を凝らした商品づくりにも取り組んでいます。インドのサラバイ家の工房の、熟練した職人による手業を生かした、インドでしかつくれないシリーズも「HaaT」の特徴です。

イッセイ ミヤケのものづくり

ー 三宅さんが2000年春夏から「ISSEY MIYAKE」のコレクション制作を次世代に託したのは、何か理由があったのでしょうか。

皆川 理由はわかりませんが、プリーツを生み出し、視点がより広いデザインやプロダクトの方へと移行していたのかもしれませんし、どんどん新しい知らない世界を覗いてみようと、それまでに種を蒔いていた若い人たちの台頭を望みつつ、彼らと歩むことを選んだのかもしれません。ただ、いつもずっと先を見ていて終わりはない人でしたから、自分がいなくなってから先のことも考えていたのかもしれませんね。

またこれを境に、いろいろな変化もありました。イッセイ ミヤケの拠点が新たに整えられたのも2000年で、そのときから技術者全員がCADを使い始めました。そのおかげでパターンがぜんぶデジタル化し、そのデータは財産としてアーカイブされるようになりました。一からドレーピング(パターンをつくる工程)などしなくても、CADに蓄積されたデータを参照しながら、過去の知見を踏まえて新しいパターンを考え出すことができるのです。こうしたCADデータだけでなく、ここではすべてプロセスを共有しているので、クリエイティブは個人に負うのではなく、みんなの共有財産という考え方です。

ー それはすばらしいですね。どのような体制でアーカイブを保管しているのでしょうか。

皆川 三宅との仕事は公益財団法人三宅一生デザイン文化財団(2004~)が管理し、「HaaT」の仕事は2019年から株式会社イッセイミヤケの資料室で保管しています。財団に保存のノウハウを聞きながらそれに照らし合わせて、写真を撮りデータのデジタル化も行っています。資料室の担当が5人ぐらいいるでしょうか。データ用の撮影場所も確保しています。人員も予算もアーカイブのために確保しているのです。

基本として社外には公開しないデータ資料なのですが、収納方法や収蔵庫の温度・湿度、防虫対策も厳しく管理されています。私たちがデジタルデータを見て、何年のサンプルが欲しいと伝えると、次の日にはそれが届くのです。それを着用したらクリーニングして戻します。アーカイブは嫌だ、嫌だ、と言いながらも、実際にこのシステムを使ってみるとすばらしいことがわかります。アーカイブによって過去の仕事から学び、ヒントも得ることができるのです。

ー それは三宅さんの発案で始まったのでしょうか?

皆川 彼だけではありません。この会社の人たちが、自分たちがやったことは財産だから共有しようという考えを早くからもって始めたからでしょう。

ー ファストファッションが席捲する昨今、皆川さんの丁寧なものづくりは貴重なものになっています。最後に「HaaT」の今後についてお伺いしたいと思います。

皆川 ありがたいことに、そういうものづくりを好きな方もいて、手を伸ばしてくださる方がいる。また、まだまだ知られていない日本のすばらしいテキスタイルの技法や、インドの優れた手業もあります。そうした技術を少しずつでも紹介していけたら、と思っています。基本的に受注生産なので、シーズンが終わるとゴミになって廃棄されるようなものづくりはしていないのですが、やはり環境にも負荷をかけないことも考えていかなければなりません。

ファッションのサイクルは早いですから、生産の現場にとって負荷は大きく、納期に間に合わせるために大変な思いをしている工場も少なくありません。工場に過剰な負荷をかけたくないという思いから、生産開始はできるだけ早く設定しています。準備と時間配分など、感度を高めて三宅の目指す「先」についていく。それは今も変わらずイッセイ ミヤケで受け継がれる財産となっています。

ー こんなにもアーカイブを活用し、ものづくりに実際に生かしている事例はこれまでありませんでした。大変に参考になるお話をありがとうございました。

皆川魔鬼子さんのデザインアーカイブに対するお問い合わせは、

NPO法人建築思考プラットフォームのウェブサイトからお問い合わせください。