日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

佐藤 卓

グラフィックデザイナー

インタビュー:2025年2月13日 13:00〜15:00

場所:株式会社TSDO

取材先:佐藤 卓さん

インタビュアー:関 康子、石黒知子

ライティング:石黒知子

PROFILE

プロフィール

佐藤 卓 さとう たく

グラフィックデザイナー

1955年 東京生まれ

1979年 東京藝術大学形成デザイン科卒業

1981年 同大学院修了後、電通に入社

1984年 佐藤卓デザイン事務所設立

2007年 21_21 DESIGN SIGHT ディレクター

2017年 21_21 DESIGN SIGHT館長

2018年 株式会社TSDOに改名

日本グラフィックデザイナー協会(JAGDA)会長(〜2024年)

芸術選奨文部科学大臣賞(2018年度)

2021年 紫綬褒章

2025年 京都芸術大学学長

Description

概要

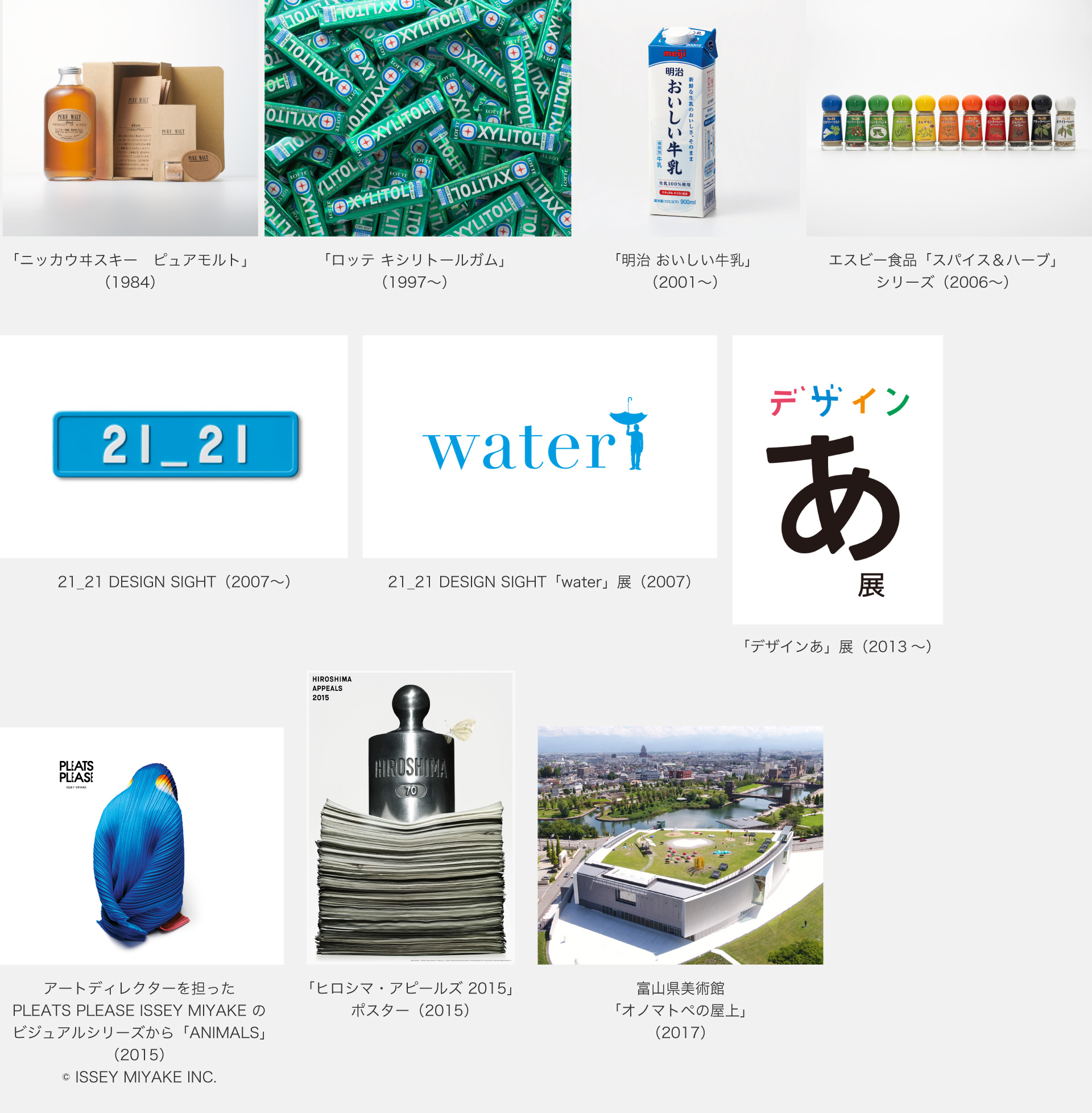

デザインとは、「ものごとを適切につなぐための技術」であると佐藤卓は形容する。商品パッケージを筆頭に、ブランディング、展覧会ディレクション、教育、テレビ番組制作など、多様な領域で活動を展開してきた。「ニッカウヰスキー ピュアモルト」、「ロッテ キシリトールガム」、「明治 おいしい牛乳」などの代表作は、いずれも生活のなかに自然と入り込みながら、確かな存在感をもつ造形で広く知られる。

佐藤のデザインは、造形の巧みさにとどまらず、その背景にある「考え方」への関心と実践に支えられている点に特徴がある。デザインを「水のようなもの」と捉えており、装飾や美しさを追求することに留まらず、モノと人、社会と生活をなめらかにつなぎ直す働きとみなしている。課題に対する対症療法としてのデザインではなく、構造を見直し、問いを立てるところに重きをおく姿勢が見て取れ、グラフィックというジャンルを超え、深い思想性を帯びている。

その姿勢は、著書『塑する思考』(2017年、新潮社)に明確に表れている。「塑性」という概念を、思考や行動に適用することで、状況に応じて自らを変形しながらも本質を失わない態度を提唱した。自我を押し出すのではなく、環境や他者に対する観察と応答を通じて新たな価値を見出す。これは彼の言う「やりたいことではなく、やるべきことをする」という信条とも結びつく。

教育・社会啓発の分野でも、その貢献は顕著である。NHK Eテレ「デザインあ」「デザインあneo」では総合指導として番組づくりに関わり、子どもにもわかるかたちで「デザインの目線」を伝える試みを行った。また、「デザインの解剖」プロジェクトでは、日用品の構造や流通、表記や素材などを徹底的に分解し、普段は見過ごされがちな仕組みとしてのデザインを可視化した。これらの活動は、専門家の手にあったデザインを社会に開き、「誰にでも関係のある思考」として再定義した点で重要である。

2025年より京都芸術大学学長に就任。デザインを「誰かのために考えること」と位置付け、観察・思考・変容の力として社会に届けてきた佐藤の活動は、今後ますます教育と実践をつなぐ場面でその意義を増していくだろう。

Masterpiece

代表作

パッケージデザイン

「ニッカウヰスキー ピュアモルト」(商品開発 1984) 、「大正製薬 ゼナ」(1992)、「ロッテ キシリトールガム」(1997-)、「ロッテ ミントガム」シリーズ(1993-2013) 、「カルピス」 (1993)、「明治 おいしい牛乳」(2001-)、エスビー食品「スパイス&ハーブ」シリーズ(2006-)、KIRIN「生茶」(キリンビバレッジ、2020-2023)

CI ・VI(コーポレートアイデンティテイ・ビジュアルアイデンティティ)

金沢21世紀美術館(シンボルマーク 、2004) 、国立科学博物館(シンボルマーク、 2007) 、全国高等学校野球選手権大会(シンボルマーク、2015) 、クリンスイ(CI 、2009-)、21_21 DESIGN SIGHT(ロゴほか、2007-)、PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE(グラフィック、2005-)

プロダクト&空間デザイン

「FOMA-P701iD」(NTTドコモ、2005)、「Optimus LIFE L-02E」(LG Electronics Japan、2012)、武蔵野美術大学美術館・図書館(ロゴ、サイン、家具設計、 2010-)、沖縄(空の森)クリニック(クリエイティブディレクション、2014-)、富山県美術館「オノマトペの屋上」(設計、アートディレクション、2017)

メディア・教育プロジェクト

NHK Eテレ「にほんごであそぼ」(アートディレクション、 2003-) 、「デザインあ」「デザインあneo」番組・展覧会(企画・総合指導 、2011-、「デザインあ展」は2013、2018-2021、「デザインあ展neo」は 2025)、ほしいも学校(2007-)

展覧会ディレクション

佐藤卓展「日常のデザイン」(水戸芸術館現代美術ギャラリー、2006)、「water」展(21_21 DESIGN SIGHT、 2007 )、「デザインの解剖展」(松屋ギャラリーほか、 2001-2003、2016)、「縄文人展」(国立科学博物館、2012)、「コメ展」(21_21 DESIGN SIGHT 、2014)、「ゴミうんち展」(同、2024)、「ラーメンどんぶり展」(同、2025)

著書・メディア出演

『クジラは潮を吹いていた。』DNPコミュニケーションデザイン(2006)、『デザイナーと道具』美術出版社(2006)、『塑する思考』新潮社(2017)、『大量生産品のデザイン論』PHP新書(2018)、『マークの本 MARKBOOK』紀伊國屋書店(2022)、『Just Enough Design』Chronicle books(2022)

東京ADC賞、毎日デザイン賞、芸術選奨文部科学大臣賞、紫綬褒章など受賞多数

Interview

インタビュー

関わるすべてのものごとがおもしろく見え、

そこからやるべきことが浮かび上がってくる

自在に形を変えていく

ー 佐藤さんは、今日のようにデザインが人々に身近なものになってきた立役者の一人です。著書『塑する思考』も読みやすい文章で綴られ、一般の人にもデザインが生まれる背景が理解できるようになっていました。

佐藤 いや、難しい言葉を知らないだけなんですよ。デザイナーは専門的な言葉をよく使いますが、僕はそういうことは得意ではないから。高尚な言葉使いを身に付けてこなかったのが、かえってよかったのかもしれません。デザインに特に興味がない一般の方や子どもたちにも、デザインに興味をもってもらい、少しでも「デザインおもしろい!」と感じて欲しいというのが根底にあります。今では割り切っていて、あまり難しい言葉は使いたくないと思っているんです。

デザイナーになっていなかったら、僕はデザイナーやデザインを苦手に感じていたことでしょう。説教くさいデザインとか、好きじゃない。自分自身も、できるだけ普通の人間でいたいという気持ちがあります。

ー そこにはアーカイブとしての、本を書くことでご自身の足跡を残していきたいというような発想もあったのでしょうか。

佐藤 いえ、その意図はまったくなかったですね。2004年にギンザ・グラフィック・ギャラリーで「佐藤卓展 PLASTICITY」を開催しました。その際、仕事の背景を言葉にして書き上げていたら、読んだ編集者が「本にしたらどうか」と薦めてくれたんです。それがきっかけで少しずつ書き始め、結果的に『クジラは潮を吹いていた。』という本になったという流れでした。

その後出版した『塑する思考』は、編集者と何度も飲みながら雑談して、その雑談のなかで自然と方向性が見えてくるようなやりとりでした。「何でもいいからまず書いてみて」と言われて、日々考えていたことを書き溜めていくうちに本になったんです。こちらの本は約2年かけて書き上げました。

ー 塑像や可塑で用いられる「塑」をタイトルに使われています。塑は粘土を捏ねて物を形にすることを言い、可塑は形を変えられる性質、変形しても壊れない特性を意味します。なぜこのタイトルを付けたのですか?

佐藤 2004年の個展のサブタイトルにPLASTICITYと付けています。塑です。その当時から自分の社会に対する態度として可塑的でありたいというのがあったんです。デザインとは何か、デザイナーは何をやっているのかと問うたとき、自分の場合にはスタイルをつくるという手法ではなく、完全にその都度その都度、環境に合わせていくことであり、それは可塑性そのものだと思ったんです。

ー この『塑する思考』と同様に、「『付加価値』撲滅運動」の文章も印象に残っています。

佐藤 広告業界や商品開発などではかつてやたらと「付加価値」が重んじられ、その言葉が氾濫していました。「大切なのは付加価値だ」とか言っていて、世の中で重宝がられて使われた。でも例えば路上の石ころを拾ってペーパーウェートにしたとする。それは、人が価値を付けたのではなく、自分と石の関係性の中で価値を発見したにすぎません。それなのに付加価値を付けろと言う。そういう捉え方だからだめなんじゃないかと、怒りのようなものを抱いていました。そういう思いを書いては編集者に見せ、飲みながら議論してということを2年ぐらい続けて仕上げました。

アーティスト指向からデザインへ

ー お父様はグラフィックデザイナー。子どものときは図工と体育が得意で、中学生からロックを聴き、アルバムジャケットに憧れたそうですね。東京藝術大学に通いながらバンドを組み、パーカッショニストとして活動していました。卒業後は電通に入社し、ニッカウヰスキーを担当されました。

佐藤 父親がデザイナーだったからか若い頃はデザインに興味はありながらも、そんなに突き詰めようとはしないで、どこかでアーティストになりたいという気持ちを抱いていました。夜に帰宅してから絵を描くのが習慣になっていたりしたんです。この世界に入る人は、だいたい自分を表現したいと願っているものです。でもニッカウヰスキーの仕事の手応えから、アーティストを目指してもがくのはやめようと、吹っ切れました。

ー そのニッカで担当したのが「ピュアモルト」。どのようないきさつで担当されたのでしょうか。

佐藤 40年以上も昔のことで、まだ広告代理店が商品開発まで携わることなどない時代でした。あるとき、自分が飲みたいウイスキーがないと上司に伝えたところ、「じゃあ、どういうウイスキーなら飲みたいのか」と言われ、だめもとでニッカウヰスキーさんにプレゼンすることになったんです。もちろん、大量生産品をつくるのですから、無責任に提案することなどできません。そこでニッカウヰスキーの歴史や技術を勉強しようと工場を訪ね、ピュアモルトという樽から出したばかりのモルトに出会いました。その原酒そのままの味を若い人向けに商品化してはどうかと提案し、ボトルやパッケージ、広告展開、店頭POPなどすべてをデザインしました。

ー 大ヒットし、シンプルなデザインはこれまでにないと大きな反響を呼びました。

佐藤 ピュアモルト開発の経験が本当の意味でデザインのスイッチになりました。使用後のボトルはラベルをはがせばまた使えるよう意図してデザインしましたが、そういうことを考えるのがはたしてデザインの領域なのかわからず、実験するかのような思いでやってみたところ、大きな手応えが返ってきました。「そうか、やっぱり考えていいんだ」と自覚でき、デザインはおもしろいと、一気にデザインのほうへ意識が向いていきました。

退職し、フリーランスになってからピュアモルトは世の中に出ていきました。これをきっかけに、パッケージデザインの仕事が舞い込み、目まぐるしい日々を何年か過ごしました。化粧品のリップスティックのデザインも依頼され、女性はこれをどんなふうに使っているのか頭を悩ませました。何もかも知らないことだらけで、無我夢中でいただいた仕事に応えていました。

ー 1990年に佐藤さんにとって最初の個展「NEO-ORNAMENTALISM」をAXISギャラリーで開催しています。

佐藤 メディアアーティストの藤幡正樹さんとは予備校に通っていた当時から同期で、彼に手伝って貰ってCGの実験的な作品と仕事として携わったパッケージを並べました。こういうデザイン、こういうデザイナーがいることを世の中の人々に少しでも知ってもらえればという想いもありましたが、あらためて思うと、自分が一体何をやっているのかを確認する機会になっていましたね。日々デザインと格闘しながら、一つひとつが世の中で形になっていく。それを並べて見ることにより、自分を客観視することができます。

僭越ながら、この個展のご案内をお会いしたこともなかった亀倉雄策さんにお送りしたところ、なんと見に来てくださったんです。会場にいるスタッフから連絡を受け、タクシーに飛び乗り馳せ参じました。若造の私にとって亀倉さんは雲の上の存在です。まったく面識もありませんでしたから、緊張して何を話したかも覚えてないのですが、興味をもってくださったのはうれしかったです。

AXISギャラリー「NEO-ORNAMENTALISM」のポスター

旧来のデザイン領域を超えていく

ー 仲條正義さんを取材した際、自分たちの時代は、「このパッケージ、この包装紙をデザインしてください」という仕事だったが、佐藤さんをはじめ今の時代はそうでなく、もっと根本的な商品の企画や開発に踏み込んでやっているから、まったく異なってきているとおっしゃっていました。自分の個性を前面に押し出すというよりも、企業や製品のテーマを重視していると評価していらっしゃいました。

佐藤 いやいやいや、仲條さんに名前をあげていただけるのは光栄です。仲條さんとはNHKの番組「にほんごであそぼ」でずっとご一緒させていただいたのですが、作品はすばらしく、心から尊敬しておりました。

ー 中身まで考えていくという、デザインする内容の変化は感じられていますか?

佐藤 すごく思います。 私は高度成長期のなかで育ち、大人になりました。だから物心ついたときには身の回りに冷蔵庫、テレビ、洗濯機もあれば、家電も似たり寄ったりの中から選べる時代になりました。まさに付加価値のような、わずかな差別化で商品が山ほどあふれる資本主義社会の到来でした。それ以前の物がない時代に生まれて、物に対してありがたいと思う世代とは、スタート時点が違うわけですよね。われわれは、何でこんなにいっぱいある必要があるのかという疑問を投げかける世代です。高校生ぐらいになって、光化学スモッグで都会の空気が汚れて、環境問題がだんだんとニュースになっていって、資源をふんだんに使って物をつくりまくり捨てていくことを繰り返していていいのか、と問われるようになりました。すべてポジティブに捉えられるような世代とは異なり、「そもそも」というところに立ち返らざるを得ない。

ニッカウヰスキーを電通時代に手がけたときには、その考えがすでにベースになっていました。私にはニッカがサントリーのあとを追いかけるようなことをやっているように思えていました。ニッカの売りは何かと考えると、ウイスキーの味や物づくりの姿勢だと見えてきた。実際に、 物づくりの現場に足を運んでみたらそのよさがわかり、そのすべてが財産だと感じたのです。それを当時の若い世代に伝えるときに、広告ではなく、商品を通して伝えるしか術はないんじゃないかと考えたわけです。広告の仕事をしながら、問題は広告ではないんじゃないかという疑問が湧いていました。それは高度成長期に育った経験が背景にあると思います。

「そもそも必要なのか?」という問いが生まれるのです。ロックが好きな生意気な歳でしたから、上の世代からすれば「何を言っているんだ」と思われたことでしょう。もともと天邪鬼なところがあるので、このままでいいのか、何で同じようなものがあふれているのかと、どうしても引っかかってしまうんですね。

デザイナーとしてやるべきこと

ー そういう佐藤さんの思想に共感して、クライアントからは根本的なところから変えたいといった発注が続いていくのですね?

佐藤 最近はほんとうに仕事が動き始める状態からお声がけいただくことが多いですね。組み立てていくような仕事が増えました。もちろん若いときは、そのような依頼はほとんどないわけですよ。中身も名前も決まっていて、パッケージデザインをやってくださいと依頼される。「そもそも」へさかのぼれる場合もあれば、ある程度範囲が決まっていてそのなかでできることを見出す場合もあるので、自分のやり方やスタイルはいっさいもたないで、その時々に合わせていくようになりました。

でも、思ったことは素直に言います。ある商品デザインを依頼された際に、その会社のロゴが私にとっては残念なものに思え、企業理念を表しているとは思えない、パッケージに社名ロゴは入るのだから大きな要素であり、これも再考すべきだと伝えることがあります。社名のロゴは会社の顔で、とても重要であると丁寧に説明したのですが、「それは自分の担当の範囲を超えてしまうのでできない」と困惑され、その仕事は結局なくなりました。

ー それは残念な経緯ですね。

佐藤 こんなうるさいことを言う人とは一緒に仕事はできないと判断されたのでしょう。でも、そういうことも素直にお伝えするんです。何も仕事が欲しくて言うのではなく、よくない理由もしっかりお伝えしないと、納得して仕事を進められないじゃないですか。ロゴはパッケージの要素の一つで、我慢して使う、気にしないように置いておく。そういう目をつぶるようなことができない。若いときはとりわけ熱い気持ちが強かったと思います。これと同じような事例で、最初は小さなデザインの仕事だったのが、問題点を素直に伝えたら理解していただき、コーポレートアイデンティ(CI)全体を考えていくプロジェクトに発展したこともあります。

ー 「ロッテ キシリトールガム」や「明治 おいしい牛乳」に代表される商品デザインだけでなく、NHK Eテレ「にほんごであそぼ」「デザインあ」で子どもたちにもデザインを伝え、さらに水戸芸術館「日常のデザイン展」(2006年)をはじめとした展覧会のディレクションにも力を注いでいます。広範囲な活動ですが、ご自身のなかでは、どれもデザイン活動の一環なのか、それともデザイナーとして社会を変えていきたいというお考えで発信しているのか、どうなのでしょうか。

佐藤 その境目はないんです。一つひとつの仕事は、きっかけが外からなのか自分からなのかという違いはありますが、やるべきことをやるだけ。自分ができること、そこにデザインのスキルが求められていて、私にそのスキルがあるのかはわかりませんが、それを生かせるのであればという気持ちでやっているだけで、何も変わらないんです。先ほどの話のように、ある前提でしか関われないことであっても、やるべきことだと思うと、奥まで入っていっちゃうわけなんです。商品開発を依頼されるとどういう技術でそこに至っているのか興味をもってしまう。おもしろくなって、工場に行ったり、研究所の人に話を聞いたりしてしまうんですね。そこに関わるすべてのものごとがおもしろく思えて、そのなかで私がやるべきことがだんだん浮かび上がってくる。そういう意味では、他発的な仕事も自発的であり、変わらないですね。

人を楽しませたい

ー それをデザイナーとして表現していくわけですが、その表現が佐藤さんの場合は社会への訴求力が高く、インパクトがあり、伝わるものになっています。

「明治 おいしい牛乳」は、ネーミング案として明治から提示された際に当初は困惑されたそうですが、ともすると反感を買いそうなネーミングを潔いデザインでまとめることで、反発することなく受け入れられるものにしています。NHKの「デザインあ」も、真面目にやるとお勉強のようになるところを、楽しいものにしている。そのスキルがすばらしいと思います。それは意識しているのでしょうか、それとも、もって生まれたものなのでしょうか?

佐藤 意識はしてないです。たぶん意識していたら違うかたちになるでしょう。自分で自分のことはわからない。なにしろ、小さい頃から周囲の人たちを喜ばせることが好きでしたから。いたずらが好き、楽しいことが好き。勉強しないでいたずらすることばかり考えていました。ちょっと笑わせたり、驚かせたりしたい。小学校でも友だちが落ち込んでいたら、そいつを元気にさせたい気持ちになっちゃう。自然と笑わせたくなるんです。そういうのは、人に教わることでもないので、何なんでしょうかね。

ー 人を楽しませたい、そういうマインドが佐藤さんのデザインの核にありますね。

佐藤 意識はしていないんですけどね。「ロッテ クールミントガム」は 5体並んだペンギンの前から2番目だけ手を挙げさせています。あれもいたずら的なもの。いい意味でのいたずらをどの程度入れていいのか、自分のなかでそれを探る気持ちはあります。これは真面目にしなければいけないのか、どっちでもいいなら遊ぼうよ、と。それはいつも探っています。これは10段階で3ぐらいまでいいのか、6、7まで行けるのか、とかね。自分のなかでの物差しはある気はします。

ー 21_21 DESIGN SIGHTで行われた「ゴミうんち展」は、まさしくそれです。重要なテーマを絶妙なタイトルで表現し、多くの人々が興味をもち、来場しました。世の中に捨てるものなどない、すべては資源だとあらためて知ることができました。

佐藤 深刻なテーマなので、深刻なタイトルやデザインにしたらに誰も来てくれないでしょう。どうしたら興味をもってもらえるか。不特定多数の人にどうメッセージを送ったら興味をもってもらえるのか。そこにいたずら心の物差しが1本あって、それを使わないときもあれば、ちょっと使うときもあります。

スタイルはもちたくない

佐藤 デザインの仕事とは、間をつなぐことだと思っているのです。よりよい方向につないでいく。「ゴミうんち展」もそうでしたが、世の中に考えるきっかけを準備することぐらいしか、できないから。ミクロの視点では、一つの商品をどうするか、できるだけ資源を使わない方法はないかとメーカーと一緒に考えます。いろいろ向き合わねばならず、これからのものづくりは 難しいですよね。できるところから、少しでもやっていきたいという気持ちがあるから、きっかけを提示したいという意味でも見えるところにスタイルをもってないんですよ。むしろ もちたくない。

ー 形のスタイルはなくても、思考のスタイルはあると思います。佐藤さんの個性と感じます。

佐藤 それは自覚していないんです。どうしても出てしまうものが個性だとすると、客観的に見ていただくと、そこに個性があるのかもしれません。

ー また経験を重ねながらも、いつまでも好奇心をもち続けていらっしゃいます。

佐藤 NHKの「チコちゃんに叱られる」じゃないですけれど、世の中、知っているようで知らないことばかりじゃないですか。知らないことに気が付くのはたぶん、好奇心から来るのだと思います。自然にそうなっているのか、誰かの意図でそうなっているのか、世の中、わからないことが多いじゃないですか。その好奇心はすべての原点のような感じはしています。

ー 佐藤さんは展覧会を多く企画し、また多くの人を呼び込んでいます。美術館や博物館などのアーカイブの魅力を引き出す術もおもちなのではないかと感じます。

佐藤 どうなんでしょう。2012年に国立科学博物館で私の提案による「縄文人展 芸術と科学の融合」を開催しました。同館のシンボルマークをデザインした縁があり、ちょうど縄文学者の小林達雄さんの本を読んで感動していたので、科博の収蔵庫を訪ねたんです。各時代の人骨が箱に入っていて「これは縄文人です」と、頭蓋骨が出てきました。縄文時代について興味をもっていたので、人骨を目にしたら「この人たちなんだ」と、ほんとうに言葉が出ないぐらい感動したんですね。それでその写真を上田義彦さんに撮ってもらい、写真展のような展覧会を開催しました。サブタイトルにした「芸術と科学の融合」は、芸術・科学が分けられていることに対する問題意識から付けたものです。

国立科学博物館「縄文人展」(2012)ポスター

©YOSHIHIKO UEDA

科博は収蔵する2体の人骨だけで構成した。

©︎SATOSHI_ASAKAWA

解剖し独自のものにしていく

佐藤 そのときに展示したのは、縄文人骨2体だけ。あとは写真と研究者の文章だけです。ああいう場所での展覧会は、持っているものをできる限りたくさん展示するのが当たり前で、2体の人骨だけで成立させたのは前代未聞、国立科学博物館始まって以来だと言われました。つまり何か1点だけでも展覧会を成立させることはできる。 例えばルノワールの絵画1枚でもいい。いろいろな見方で解析することができるわけですから。何か物が一つあれば展覧会ができるという気持ちがあり、情報をさまざまな角度から引き出して見ると、誰も気が付いていないような情報まで引き出されてきます。それをどう可視化して、体験する場にしていくか考えられれば、もしかすると誰もやったことがないことが可能になるかもしれない。解剖することをやり始めて、無限の可能性を感じているんです。

ー 点数を並べるのではない。そこがまさにデザインでね。

佐藤 そうです。まだ引き出されていないものを引き出して可視化する。その解剖の手法で展覧会の準備をしたりしています。例えば、自分の関わったチューインガムは、私がやったのは表面のグラフィックデザインだけです。その手前に多くの人がいて、その上に私のデザインが皮膜のように載っている。私だけがデザインしているのではないことを多くの人たちに知ってもらいたく、「デザインの解剖展」(2001年から松屋銀座デザインギャラリーなどを巡回、2016年に21_21 DESIGN SIGHTで「デザインの解剖展:身近なものから世界を見る方法」開催)を企画しました。

チューインガムの研究者に会ったら、誰も知らないようなおもしろい情報が次々に出てくるわけですよ。もう私はおもしろくなっちゃって、 広告宣伝でタレントを使っている場合じゃないと感じるんです。この情報を伝えれば物がよりわかるし、物の奥に潜んだ情報に感動するんです。おもしろさが魅力に拍車をかけるのです。世の中におもしろくないものは何一つないという気持ちに至ってしまうのです。

デザインの解剖シリーズとして第1回目「デザインの解剖=ロッテ・キシリトールガム」(2001)、第2回「デザインの解剖=富士フイルム・写ルンです」(2002)、第3回「デザインの解剖=タカラ・リカちゃん」(写真、2002)、第4回「デザインの解剖=明治牛乳・おいしい牛乳」(2003)と連続して開催した。

©︎大久保歩

ー そんな佐藤さんご自身の作品とアーカイブはどう管理されているのでしょうか。

佐藤 倉庫にありますが、ほんとうにそれをこれから考えなきゃいけないと思っているところです。作品から写真、設計図をはじめ、展示用にお金を出してつくった造作物がたくさんあり、すべて倉庫で眠っています。笑われるぐらいつくってしまうので、たくさんあります。

ー どこかに寄贈されるとか、収蔵できるとよいですね。

佐藤 島根県の石見銀山の近くに工場の巨大な建物があり、私のアーカイブも含めそこを島根県のデザインミュージアムにしたらどうかと提案したことがあります。この実現は難しそうですが。

ー プロジェクトごとに資料などもファイリングされているのですか?

佐藤 スタッフに頼んでデータは保管してあるので、それをしっかり整理整頓するにはさらなるマンパワーが必要になります。

ー 作品集をつくることは考えていらっしゃらないのですか?

佐藤 集大成としてまとめて何かを語っても、次の日にはもう古くなってしまう。一番新しいものはそこにもう載りません。 だから作品集は必要ないと感じてしまうのです。いずれにしても何か形として見えるものがあればいいとは思います。地域の活動などもしていますが、語らないとなかなか伝わらないことを実感しています。

ー 茨城県で「ほしいも学校」という干し芋文化の振興プロジェクトを皮切りに、愛媛県で「真穴みかん」のブランド構築、岐阜県・美濃焼「セラミックバレー」プロジェクト、宮城県・木の屋石巻水産の復興支援、そして先ほどの島根県・石見銀山地域のアーカイブ支援をされています。

佐藤 収集つかないぐらいになっているので、これらの活動についてもまとめておかないといけないと思っています。でも作品集は、なんだか照れくさいし恥ずかしい。活動を振り返るのにも少し抵抗があります。

「ほしいも学校」 LLPほしいも学校(2007〜)。本とほしいもをパッケージにし、地域資源を見直すきっかけを提示した。

「セラミックバレー」ロゴ、セラミックバレー協議会(2017)。美濃焼で知られる岐阜県の東濃地域(多治見市、土岐市、瑞浪市、可児市)を「セラミックバレー」と名付け、ブランディングや産業発展を考えるリーダーとして参画。ロゴのデザインも手掛けている。

ー デザインの重要な転換期も含まれるので、佐藤さんのアーカイブや作品集は残さないといけないと思います。

佐藤 恐縮です。パッケージも無数にやってますが、1箱ずつぐらいはすべて保存していますが、メーカーでは年間何億個もつくるのに、ラインから外れると1個もなくなったりしてしまうんです。だから消耗品はお金を出しても手に入らなくなる。その一つひとつを語ろうと思うと、想いが形になっているわけだから、いくらでも語れます。でも、自分の過去という後ろを向く時間があったらほかにやりたいことがあるので、なかなか手を付けられない。でもこの取材のお話をいただいて、いいタイミングだからアーカイブをどうすべきか、考えたいと思います。

デザインミュージアム考

ー デザインミュージアムを日本でつくるべきかどうか、議論がありますが、どうお考えですか?

佐藤 人が関わったものは、すべてがデザインと見ることができる時代になっています。もしデザインミュージアムをつくるならば、日本のデザイン哲学やそこから浮かび上がってくるものを世界にどう伝えるかということには価値があると思います。それは絶対にやったほうがいい。各国にデザインミュージアムがそれぞれあるとすれば、この国のデザインミュージアムもつくるべきで、そのときにモダンデザイン、近代モダンデザインだけでいいのか、100年あまりのデザインだけを取り上げればいいのかという課題も出てくる。

縄文、旧石器時代にすでに道具が生まれています。替刃の仕組みが旧石器時代に見つかっています。それはデザインです。欠けたところの刃だけ取り替えればいいというシステムが、旧石器時代からすでにある。歴史的な捉え方をどうするかは課題としてあるにせよ、この大地で育まれてきたことで、西洋のデザイン概念が日本に入ってきたときにどう変わったか、きっちりわかるようにしておくべきだと思います。

ー デザインの名品を集めるようなミュージアムとは異なりますね。

佐藤 デザインの定義により、ミュージアムのあるべき姿が変わってきますよね。近代モダンデザインは100年ちょっとしか経っていませんが、そこだけでいいのか。でもそれ以前にさかのぼると、江戸時代には資源の循環サイクルがあり、そのシステムそのものが大きな意味でデザインです。当時はデザインと捉えていなくても、今ならそれをデザインとして捉えられる。それなのに、名作椅子をポンと置くのでいいのか、20世紀的なデザインミュージアムに止まっていないか、体験的なインタラクションが必要ではないのか。デザインミュージアムそのものの考え方も新しくしていかないといけない。デバイスもすぐ古くなるのでアップデートを前提にしていますが、デザインミュージアムのデザインこそ、新しい時代の考え方にアップデートして、進化しないとだめだと感じます。

日本という国そのものが、すばらしいデザインと捉えることもできます。国がまるごとデザインミュージアムであるという考え方もできますが、そんな考え方をもてる政治家は一人としていないですね。

ー 先の見えない時代に、大きな箱物をつくるのはリスクがあります。

佐藤 ありえないことがこれから起きる可能性もありますよね。でも国民から声が上がらないと動かないので、まずは国民のデザインマインドが高まることが必要だと思います。デザインに関わりのない生活はあり得ないので、どんな仕事、どんな生活であっても、デザインマインドはもってないよりももっていたほうがいいと感じるように、世の中が少しずつ動いていくのではないかと思い、NHKの「デザインあ」を始めたんです。14年前のことです。

ー デザインの思考方法を伝える番組をやりたいと、番組制作者にかけあって始まったのですよね。放映すると子どもから大人まで熱いファンを獲得しました。展覧会になったり学校の教材になったりと、人気は今も高く、広く活用されています。

佐藤 展覧会の企画をもって行った際に、最初のNHKさんは二の足を踏んでいたんです。でも行列までできた。あの番組を小さいときに見ていて、そこら中にデザインはあるぞと擦り込まれた子たちがものごとを判断する立場まで成長したときに、デザイン的な思考で判断していく人が少しでも増えていくと、世の中も変わっていくんじゃないか。そういう想いをもっていました。

ー 2025年4月に京都芸術大学の学長に就任されました。今後の抱負を教えてください。

佐藤 東京での仕事も続けつつ、月に2回ほど京都に通うというかたちで関わっています。京都は、街全体が文化のアーカイブみたいなところがあるでしょう。そういう場所で教育を考えるのは意味がある。私は答えを教えるというより、学生と一緒に問いを見つけていくタイプなので、対話を重ねながら、その場その場で必要な関係性を育てていきたいですね。

ー 最後の質問になります。今、AIが進化しテクノロジーが人間の根本的な創造の部分まで入ってくるような時代になりました。そういう時代におけるデザイナーの仕事をどうお考えなのか、お聞かせください。

佐藤 よく尋ねられます。デザインは間をつなぐことだと思っているので、どんな時代になっても間は、そこら中にあります。AIが入り込む勢いは止められないけれど、それによる間は変わるでしょう。間とは関係性のようなもので、その間を調整し直すなど、やるべきことは山ほどあるはず。AIに騙される可能性もあり、それを見極める能力もシビアに求められるでしょう。その感覚や地頭をどう養えばいいのか、新たな課題になってくるでしょう。

ー 佐藤さんが著書で書かれている「身体感覚」が求められます。

佐藤 AIは、人間の体をできるだけ使わないように仕向けます。そうすると、人がどうなっていくのか。明らかに身体性は退化していくでしょう。退化してしまうと、根本的な人間とは何かというところが問われてくるようになる。災害時など、より厳しい状況になると顕著になります。これからは生き延びるための身体的な能力が試されるようになるでしょう。AIは鍛えてくれません。だからより厳しい環境になると思っていたほうがいい。そのために、身体も脳みそも鍛えておかなくちゃいけない。

ー とても興味深いお話をありがとうございました。

佐藤卓さんのアーカイブの所在

株式会社TSDO