日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

University, Museum & Organization

資生堂企業資料館

インタビュー:2020年7月30日 13:30〜16:30

取材場所:資生堂企業資料館

取材先:小泉智佐子さん

(資生堂企業資料館 学芸員/資生堂 社会価値創造本部アート&ヘリテージ室ヘリテージマネジメントG)

インタビュアー:関康子、涌井彰子

ライティング:涌井彰子

Description

概要

資生堂企業資料館(以下、資料館)は、1992年、資生堂の創業120周年を記念して、静岡県掛川市に開設された企業博物館である。地上4階建ての建物は、1・2階が常設展示室、3・4階が収蔵庫となっており、商品、広告、映像・音声、写真、文書、書籍、服飾など、約20万点の資料が収蔵されている。その一部を一般に公開するとともに、資生堂のアーカイブを集約する拠点の役割を担っているのが同館の特徴である。

資料館が創設された背景には、1990年、福原義春社長(当時)が資生堂に創設した「企業文化部」の存在がある。「企業文化」とは、一般には企業風土や社風を示すことが多いが、同社では「有形・無形の知的・感性的資産の蓄積」と定義している。つまり、コーポレートアイデンティティを培う核は、生産技術、特許権、ブランド、ノウハウなどの「知的資産」と、社内で培われてきた美意識などの「感性的資産」から成り立っており、それらが企業の創造活動をさらに高める、という理念を表しているのである。

企業文化部は、こうした理念を実現するためにできた組織で、資料館はこの組織のもとに誕生した。そして2019年、社会価値創造本部の「アート&ヘリテージ室」に改組され現在に至っている。こうした背景から資料館は、資生堂のコーポレートアイデンティを継承し、社内のイノベーション力を高めるためのアーカイブ活動に従来から重きを置いていたのである。

資料館のアーカイブは、資生堂の事業活動全般を対象としているため、収集する資料の形態は、一般的な美術館や博物館と比べると、きわめて広範にわたる。それらをアーキビストとしてマネジメントしているのが小泉智佐子さんだ。今回は、その膨大な企業アーカイブの中からデザインに関連する内容を中心に、その収集・管理・活用法などについて話を伺った。

Interview

インタビュー

資生堂のデザインは、質感、感触、風合いなどが大切

それらを継承するには、現物として残すべきものが多い

中間資料を含め約20万点の資料を収蔵

― 日本では、アーカイブの専門家であるアーキビストを擁する美術館や博物館は、ひじょうに少ないと聞いています。そんななか、資生堂企業資料館には小泉智佐子さんというアーキビストの方がいらっしゃると伺ったので、資生堂のデザインアーカイブの収集や活用方法とともに、企業アーカイブ特有の課題や、アーカイブ全般に関して専門家としてのご意見をお聞かせいただきたいと思います。

小泉 まず、今日お話しさせていただくのは、企業アーカイブの中におけるデザインアーカイブについてなので、一般的な美術館や博物館よりも、かなり広義の意味でのデザインの話になります。美術館や博物館のアーカイブは、一つひとつの作品に関してそれぞれの資料があるのに対して、資生堂のデザイン資料は、さまざまな企業資料の中のひとつという位置づけになります。かなりボリュームもありますし、それらがフラットな構造の中に同時に存在している、というところが異なる点です。

この資料館は、1992年、資生堂120周年を機に開設されました。それ以前は、当館と同じ敷地内にある資生堂アートハウス(1978年開館)に広告など一部資料が収蔵されていました。百年史編纂のために集めた約2万点の資料の散逸を防ぐことを目的に、アーカイブ機能を強化・再編し開設されたのが当館です。現在は、約20万点の資料が収蔵されています。

収蔵資料は、企業資料については収集ガイドラインに則って各部門から継続的に収集しているものや、OBからの寄贈や退職する社員から譲り受けた資料、そのほかにもテーマコレクションとして収集された銀座や化粧文化関連資料などがあり、その中の一角としてデザイン領域がある、というかたちです。

― デザイン領域というと、どのようなものまで含まれるのですか。

小泉 デザイン資料の多くを占めているのは、プロダクトや広告ですが、当館のミッションは、経営資源として資料をアーカイブすることなので、なぜこれがつくられたのか、どのような時代背景のもとなぜこういう動きをしたのか、というところまで含めなければなりません。ですから、企画から商品になるまでの中間資料も含めて収集の対象としています。 また、広告以外にもスペースや店頭デザイン、コーポレートで使用する封筒やレターに至るまで、ありとあらゆるものをインハウスデザイナーがデザインしているので、これらもデザイン資料の領域に含まれます。組織アーカイブ資料とデザイン資料の両要素がかけ合わさっているものが多いという点で一般的なデザインアーカイブとは異なる部分も多いのではないかと思います。

デザイン部門と協働で収集ガイドラインを作成

― それらを全部残そうとすると、保管するスペースの確保や、管理したりデジタルデータをつくったりすることも大変ですね。

小泉 おっしゃる通りです。ブランドや権利関係などはそれぞれの事業部が管理をしていますし、また、海外事業所と国内を比較しても組織の運営方法は一様ではありません。企業資料館の一館だけでアーカイブ資料を一括管理してコントロールするのには限界があり、それぞれ違う場所で分散管理するネットワーク型のアーカイブを目指そうとはしていますが、それでも物理的なスペースはやはり必要です。特に資生堂のデザインの特色は、質感、感触、風合いなどを大切にしているので、そうしたものも含めて継承するには、現物のマテリアルとして残すべきものが多いという印象です。

また、デザイナーへのヒアリングの中では、製品素材のトライアルなど試験品も含めて残すべきという考えも聞かれ、収集ガイドラインをつくるときには、デザイン部門の担当者と何度も話し合いをしながら協働で収集基準を組み上げることもありました。その際には、残すべき資料がどれだけ次代のイノベーションや経営資源として活用される見込みがあるのか、スペースや費用の問題も含めてチェックをかけて絞り込んでいます。

恣意的要素が入ることによって将来的に失われるものがあるというのは、アーカイブとしては怖いところではありますが、現実的にすべてを残すことは不可能です。その時代に価値をどう捉えたかということ自体もアーカイブのひとつになるので、その時点でのベストなチョイスを考えてフィルターをかけざるを得ないと考えています。

― それらの情報を共有できるように、どこかがコントロールしているのですか。

小泉 企業資料館がガイドラインとしてまとめ、社内に案内しています。ガイドラインに掲載されている収集基準については、われわれが各事業部の資料を調べ、これは当館で収集すべきものなのか、そのまま事業部で持つべきものなのか、データベースの棲み分けをどうするかなどを調査した内容をまえたものになります。すべての事業部に対して完璧に整備できているわけではありませんが、アーカイブとして重点的に収集すべき資料を定め、収集活動を続けています。

当館は、アーカイブでありミュージアムでもあるのですが、事業の一部門でもあるので、ほかの部門と有機的にからむ部分がとても多く、アーカイブだけで完結して現用・非現用や公開基準の区分を決めることも難しいと言えます。それが一般的な美術館・博物館と大きく違う点です。

デジタル化計画がコロナ禍により中断

― こちらで言うところのデジタルデータとは、具体的にどういうものを指すのですか。

小泉 収蔵資料をデジタル化したものやボーンデジタルなどすべてです。コーポレートアーカイブの対象は多岐にわたるので、プロダクト、広告、文書、映像・音声資料などさまざまなものがあります。プロダクトや広告作品は開館してから継続的にデジタル化しているもののほか、予算がまとめて付くタイミングで対象資料を広げてデジタル化作業を続けているので、かなりの量になります。時代を経て、フォーマットやニーズが変わり、再撮影が必要な資料も発生しているのが現状です。直近では、3カ年計画で集中的にデジタル化を進めていた資料群もあったのですが、コロナ禍で中断したため、現在計画の見直しを進めているところです。

― それだけ広範囲になると、デジタルデータで保存しておくものも選別せざるを得ませんね。

小泉 そうですね。化粧品の点数は圧倒的な量なので、どこかは諦めないと一向にデジタル化が進まなくなるので、1点1点丁寧には撮れません。原資料とひも付けている管理台帳も、コンディション情報を残すためには1資料ごとに1レコードをつくりたいところなのですが、そこまでいかないものが多数ある状態です。

ただ、昔のプロダクトのなかには、どういう使われ方をしていたのか想像できないものもあるので、形状・色に加えて、できるだけ機能もわかるよう撮影して残す方針にしています。また、部分的に別撮りして後で合成するなど、大量資料を対象とした場合のデジタル化ということでさまざまに工夫を凝らしています。

― 化粧品は中身も残しているのですか。

小泉 多くが残っています。パッケージの劣化の影響もあるので、中身が捨てられるものについては捨てるのですが、その作業も大変手間です。過去に別の担当者が、生産ラインから空の容器を収集するルートを構築しようとしましたが、うまくいきませんでした。

資生堂スタイルの継承にはモノを残すことが重要

― アーカイブは、どのようなかたちで事業に活かしていらっしゃるのですか。

小泉 デザインの領域に限って言うと、デザイナーが資生堂のデザインスタイルを学ぶためのほか、新しいデザインアイディアを練るために参照したり、プロダクトの新規開発やブランドのリブランディングの際にもよく参照されたりします。企画書など文書資料も含め開発プロセスを振り返ると、そこにどういう想いが込められ、なぜこの色や形状が選ばれたのかというブランドとしての大事なエッセンスが見える。すると、次のデザインに「らしさ」というものを継承しながら新たなデザインを生み出すことができます。インハウスのデザイナーだけでなく、外部から招聘したデザイナーにも活用されています。

資生堂のデザインスタイルは、長年にわたりデザイナーたちによって意思をもって引き継がれてきました。そして、時代が変わり、人も変わるなかで、それまで暗黙知で伝えられてきたことを、アーカイブにおいて形式知化しながら蓄積し、それを活用することで新たな文化が生まれ、それをまた蓄積していくという仕組みで、今日まで続いています。

― そのためには、やはりモノがないと伝えにくいですね。

小泉 そうですね。プロダクトもグラフィックも、実物がもつ質感や風合いなど、デジタルでは置き換えられない、肉眼でしか感じられないものがあります。そういうものも含めて見ていただかないと伝わらないと思います。以前、あるデザイナーから「お客さまの肌に触れる商品をお届けしているので、持ったときの重さや、開けたときの感触もエレガンスを感じるかどうか、という部分も含めてデザインしている」という話を聞いたことがあります。

それを体験できるのはやはりモノだけで、ほかに置き換えることはなかなかできません。特に、デジタルだと細かい描写がつぶれてしまうので、逆に加工を加えないと表現が伝わらないということも多いのです。有名な前田美波里さんの「太陽に愛されよう」というポスターも、オリジナルを見たときの迫力は、デジタルで見たときとはまったく違います。モノとデジタル両方がうまく共存し、それぞれが自由に参照できるアーカイブが必要なのだろうと思います。

― 昔、福原義春さんが「ミーム」*という言葉を使いながら、デザインは重要な経営資源だということを発信されたことによって、その思想がデザイン界に広がり、ミームブームが巻き起こりました。最近は、そういう話をあまり聞かなくなって残念だったのですが、資生堂ではきちんと継承されているのだな、と改めて実感しました。

小泉 「商品の芸術化」「商品をして、すべてを語らしめよ」という言葉が残されているように、草創期からデザインに注ぐ熱量が多かったようです。それが、現在にも引き継がれているので、次の世代に残していきたいというデザイナー自身の思いがとても強いと感じます。以前、退職するデザイナーから、ジュラルミンケースに入れられたデザイン資料をお預かりしたことがあります。その中には資生堂書体で描かれた自社商品のブランドロゴの資料なども入っていて、覚悟をもって資生堂スタイルを受け継いできたという意志を感じました。そうした熱い想いに支えられて、多くの資料が資生堂のアーカイブに残されてきたのではないかと思います。

― 資生堂出身のデザイナーの方から、資生堂書体を体で覚えるために何百回も描かされたというエピソードを聞いたことがあります。

小泉 じつは現在も続いていて、新人デザイナーは入社してから1年間、先輩部員から資生堂書体を手描きするレッスンを受けているんです。YouTubeに書体の描き方がアップされているので、ぜひご覧になってください(https://www.youtube.com/watch?v=32d91e9UN6A)。

中間資料から見えるデザイン・アイデンティティ

― オーラルヒストリーも収集されているんですか。

小泉 デザインに限らないものでしたら、現在、150年史の編纂を担当しているグループが実施しています。また、当館で実施していたものとしては、過去に『おいでるみん』という研究紀要を編纂発行しており、そちらに社内関係者のインタビュー記録や執筆原稿が残されています。

― 関係者が亡くなられて、アーカイブとして記録したい情報が得られなくなった、間に合わなくて残念だった、という話をよく聞くので、オーラルヒストリーの重要性を感じていました。

小泉 私にとっては、中村誠氏がそれにあたります。入社以前に、中村誠氏と仕事をされていたあるプリンティングディレクターの方からお話しを伺っていたのですが、私が資生堂に入社して間もなくお亡くなりになられてしまい、直接話を聞くことができず間に合わなかったという思いがあります。幸いにも、「中村誠の資生堂 美人を創る」という回顧展のキュレーションを担当することになったので、ご子息でフォトグラファーの中村成一さんから、いろいろな資料を見せていただくことができました。それを見て、中村誠氏がコーポレート・アイデンティティをどう視覚化するかという命題のもとに、デザインと向き合っていたことがわかりました。多くの講演録も残されており、資料を掘り起こす中で、中村誠氏の思考や想いを辿り、ご本人と対話をさせていただいたような気がしています。

― 中村誠さんというと、デザイン界ではミスター資生堂ともいうべき存在でしたよね。そのときの資料は、こちらの資料館に収蔵されたのですか。

小泉 はい。ご厚意で一部、ご寄贈いただきました。その当時のほかのデザイナーもそうですが、中村誠氏も印刷実験をたくさんしていて、校正過程のなかで色の重ね方などを何度もトライアルしている様子がわかりました。例えば、網点のフィルターをかけて表現するなど、完成形ではわからなかった部分まで残っていたんですね。そこまでの資料を保持するのは、正直なところ大変なのですべての資料に対してはできませんが、印刷技術の発展史としての記録資料にもなるので、残しています。

― それは、すばらしいですね。亡くなったデザイナーの遺族の方が、残された資料の引受先がなくて困っているという話をよく聞くのですが、資生堂に関わるものをこちらで預かってもらえるものなのでしょうか。

小泉 寄託ではなく寄贈を基本としており、かつスペースの問題や条件等もありすべての資料を収蔵させていただけるわけではありませんが、弊社関連のデザイン資料は企業史のひとつとして重視していますし、次世代への継承や、未来創造の資源として活用できるものについてはぜひ検討させていただきたいと考えています。

デザイン資料特有の問題とデジタル化の課題

― さまざまな分野のアーカイブを扱われるなかで、デザイン特有のアーカイブの難しさや問題点とは、どのようなことだと思われますか。

小泉 ひとつは、美術品や古文書と違って、大量生産品である化粧品や複製品である広告は、保存科学の観点から見ればひじょうにフラジャイルで安定性にも欠け、長期保存には向かないものが多いという点です。コンディションよくそれらを残していくためには、費用も手間もかかります。それも残しにくい要因ではないかと思います。ですから、プロダクトを扱うさまざまな博物館は、どこも試行錯誤しながらやっていらっしゃるのではないでしょうか。

― そういう意味ではデジタルアーカイブも新しい分野ですし、壊れたら一瞬ですべてがなくなる可能性もあるので、どのように維持すればいいのか、その費用はどれだけかかるのか、という問題がありますよね。

小泉 デジタルアーカイブやデータは、メディアを乗り換えながら保存するマイグレーションという作業を行わなければなりません。けれども、そうした作業や保存処置そのものは直接的に事業への貢献が見えにくく、その費用を確保するのが難しいように感じます。

アーカイブの領域が長期スパンでものごとを見るのに対して、事業は今何をお客さまに提供すべきかがもっとも重要であり、時間感覚の差のようなものがどうしても発生しやすい。その点、資生堂は社員が歴史をとても大切に思う社風が根底にあるのでひじょうに恵まれていると思いますが、それでも困難に感じることはあります。

― アーカイブの仕事は、何人で行っているのですか。

小泉 今現在は、企業資料館にはマネジメントが3名、収蔵整理担当者が8名います。目録作成など収蔵関連作業以外にも、調査や社内外への貸出対応なども多く、忙しい毎日を送っています。

デザインミュージアム構想を実現するには

― 日本に公的なデザインミュージアムが設立されることを望む声が、さまざまなところで上がっています。その実現に向けて、今やるべき取り組みはどんなことが考えられるか、一人のアーキビストとしてのご意見を伺えますか。

小泉 難しい質問ですね。まず、現在の社会史や生活史の中において、デザインが負うところがひじょうに大きい、という認知を広げないといけないかもしれません。デザインはあまりにも身近すぎるがゆえに、そこにどんな創意工夫があるのか、それが及ぼす影響、大切さに気付きにくいということがあるように感じます。まずは、ミュージアムやアーカイブ、学問領域で深めていきながら、そして同時に共有、発信を続けていく。その二つを並行して行うことで社会全体での認知や気運も上がっていくように思います。

― たしかに、身の回りがすべてデザインされているものなので、ビンの重さやフタを開けるところの感触まで、多くの人は気付かないで日常を過ごしてしまいますからね。

小泉 その気づきを掘り起こすことも大事だと思います。デザインされた完成品に加え、その背景にある文脈を少し見せることで、ものの見方が変わりますよね。コーポレートアーカイブも、コンテクストとともに資料を残すことを重要視しています。それが気づきや知的な刺激となって、次の経営資源につながっていくことをわれわれは目指しています。

― 将来、アーカイブの世界に、資生堂モデルというものが出来上がるのを期待しています。コロナ禍で厳しい状況が続いていますが、今後ともぜひよろしくお願いいたします。本日は、ありがとうございました。

*ミーム(MEME):文化の情報を持ち、模倣を通じて人間の脳から脳へ伝達・増殖する仮想の遺伝子。実体のない遺伝子。イギリスの生物学者リチャード・ドーキンス博士が命名。geneと、ギリシャ語で模倣の意のmimemeの合成語(『imidas現代人のカタカナ語辞典』(https://imidas.jp/katakana.html)より)

ミニインタビュー

デザイナーの視点から資生堂のアーカイブを語る

資生堂では、古くからデザイナーの間で暗黙知として資生堂スタイルが継承されてきたという。では、実際どのようにして伝えられてきたのだろうか。そして、デザインアーカイブをどのように残し、どう活用していたのか。1960年代から長きにわたり資生堂宣伝部で活躍されていた天野幾雄さんに、当時のお話を伺った。

プロフィール

天野幾雄(あまの・いくお)

アートディレクター/グラフィックデザイナー

東京藝術大学美術学部卒。1966年、資生堂宣伝部入社。役員待遇宣伝制作室長、宣伝部顧問を歴任。 各シーズンキャンペーンのほか、「ベネフィーク」「インウイ」「グローバルオイデルミン」などの主力ブランドのアートディレクションおよびデザインを手がける。現在、天野幾雄クリエイティブ・スタジオInc.代表。

Q デザイン資料を残そうとする姿勢は、どのようにして生まれたのでしょうか?

初代社長の福原信三さんは、パリに滞在してアール・ヌーヴォーを学んだり、花椿マークをデザインしたりした芸術に精通している人で、「ものごとはすべてリッチでなければならない」「商品をして、すべてを語らしめよ」「ブランドは世界に通用しなくてはならない」という言葉を残しています。そして、福原義春さんは資生堂が培ってきた「美」と「知」を次の世代に伝えるために、文化遺伝子、ミームという言葉を使って文化を経営資源として位置づけていました。ですから、宣伝部の前身である意匠部を1916年に福原信三さんが創設した頃から、そうした理念が受け継がれ、徹底されてきたのだと思います。

理念の継承は、宣伝部に限ったことではありません。創業125周年のときには、社長だった福原義春さんが「伝承・文化塾 SHISEIDO 百二十五年の編集」という小冊子に、資生堂が今日までどのように築かれてきたのか、という大事なことをすべて文章にまとめて、社員全員に配っています。また、その冊子の中でも「限りなく遠い過去を見られる人は、限りなく遠い未来を見渡せる」というイギリスのチャーチル元首相の言葉を引用しながら、歴史を振り返ることが未来のために大切であることを説いています。こうした積み重ねによって、アーカイブとして残そうという意識が浸透したのでしょう。

Q 資生堂書体は、なぜ手描きで伝承するのですか?

私が資生堂に入社した1966年は、前田美波里さんを起用した夏のキャンペーンのポスターが発表された年です。当時は、広告が大変な勢いをもっていた右肩上がりの時代で、すでに大先達がたくさんの作品を残してくれていました。そうしたデザインを受け継ぐために欠かせないのが「資生堂書体」です。この書体は、1920年代に日本画家の小村雪岱*先生が中心となって発案した社名のロゴを原点として、資生堂の「美」を表現するためにつくったオリジナルの書体で、山名文夫先生が完成させました。以来、約100年にわたって社内に伝承されてきました。

資生堂書体は、手本を忠実に再現するのではなく、一定のルールをふまえながら、ある程度は自分で自由に描くものなので、極端に言うと一人ひとり違う書体なんです。これを毎日手描きで練習することで、資生堂に受け継がれてきた美意識、遺伝子とはどういうものなのかを体で覚え、自分なりの新しい資生堂スタイルがつくれるようになるのです。

ですから、昔も今もデザイン部に配属された新入社員は、1年間、毎日手描きで書体の練習をします。今は、新しいフォントもたくさん出ていますから、キャッチコピーは必ず資生堂書体を使わなければいけない、というわけではありません。けれども、たとえ別のフォントを使ったとしても、資生堂書体を体得していることで、全体を通じて資生堂らしさというものが響き渡っていくようになります。

また、手描きの練習とは別に、小林豊さんという数年前に退職したデザイナーが、在職中ずっと若い人たちに資生堂書体をバトンタッチする役割を担ってくれていたんです。彼は、資生堂書体に対して強い信念をもっていて、若手デザイナーたちが描いたさまざまな資生堂書体を本にまとめたり、小村雪岱先生の絵に資生堂書体で言葉を添えたカレンダーをつくったりしていました。

*小村雪岱(こむら・せったい・1887-1940)/装幀、挿絵、舞台美術など多方面で才能を発揮した日本画家。1918年から1923年にかけて、資生堂意匠部(現・クリエイティブ本部)に所属し、資生堂書体の基礎を築いた。

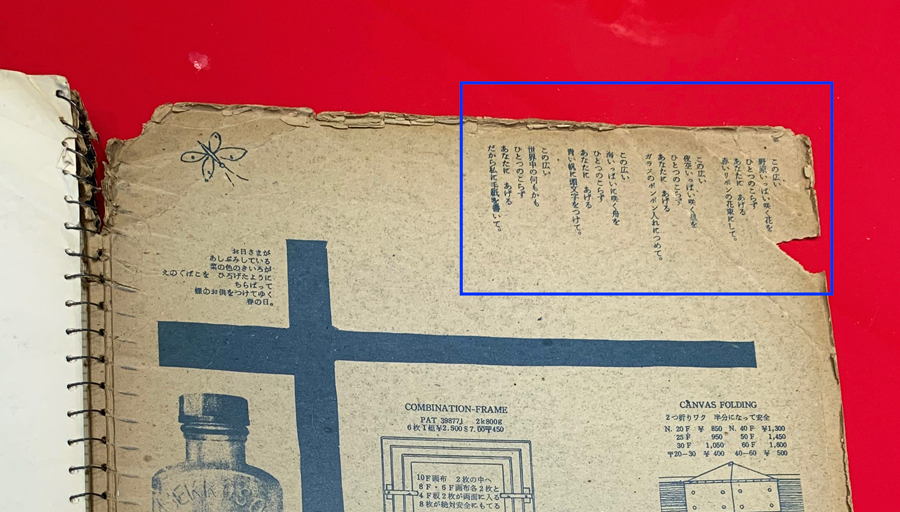

天野さんが入社時に練習した資生堂書体。スクラップに使用した銀座の画材店「月光荘」のオリジナルスケッチブック(1967年)には、のちに森山良子のヒット曲になる「この広い野原いっぱい」の歌詞に使われた小薗江圭子の詩が掲載されており、これ自体も貴重な資料となっている。

Q 当時、アーカイブとして残すものはどのように選別していたのですか?

当時の宣伝部は、毎月、役員にむけて主な活動を報告する会議を開催していました。その宣伝会議で報告したものを、自動的に企業資料館に発送するようになっていたのです。あの頃は、今のような多様性の時代ではなく、キャンペーンをひとつ当てると、人がそこに集まり、みんなが使い、大量生産、大量消費につながる時代だったので、宣伝会議ではキャンペーンの広告を中心に、その周辺のブランド広告を含めるかたちで報告していました。

特に印象に残っている会議は、1980年に資生堂がヨーロッパに進出するときに、フランス人クリエーターのセルジュ・ルタンスさんを起用したときのことです。その頃はアメリカナイズされた広告が日本にどっと入ってきた時代で、リアリティを軸足にした広告があふれていました。そうしたなかで、リアリティとはかけ離れたセルジュの世界観を役員全員に理解してもらう必要があったのです。ただ、福原義春さんは広告や美の世界にも精通していましたし、セルジュの才能をよくご存知でした。それで、私がアートディレクターとしてどのように彼を活かし、これまでの資生堂にない新しい美をつくるか、という話をして、ほかのみなさんにも納得してもらうことができました。

Q 企業資料館の資料をどのように活用していましたか?

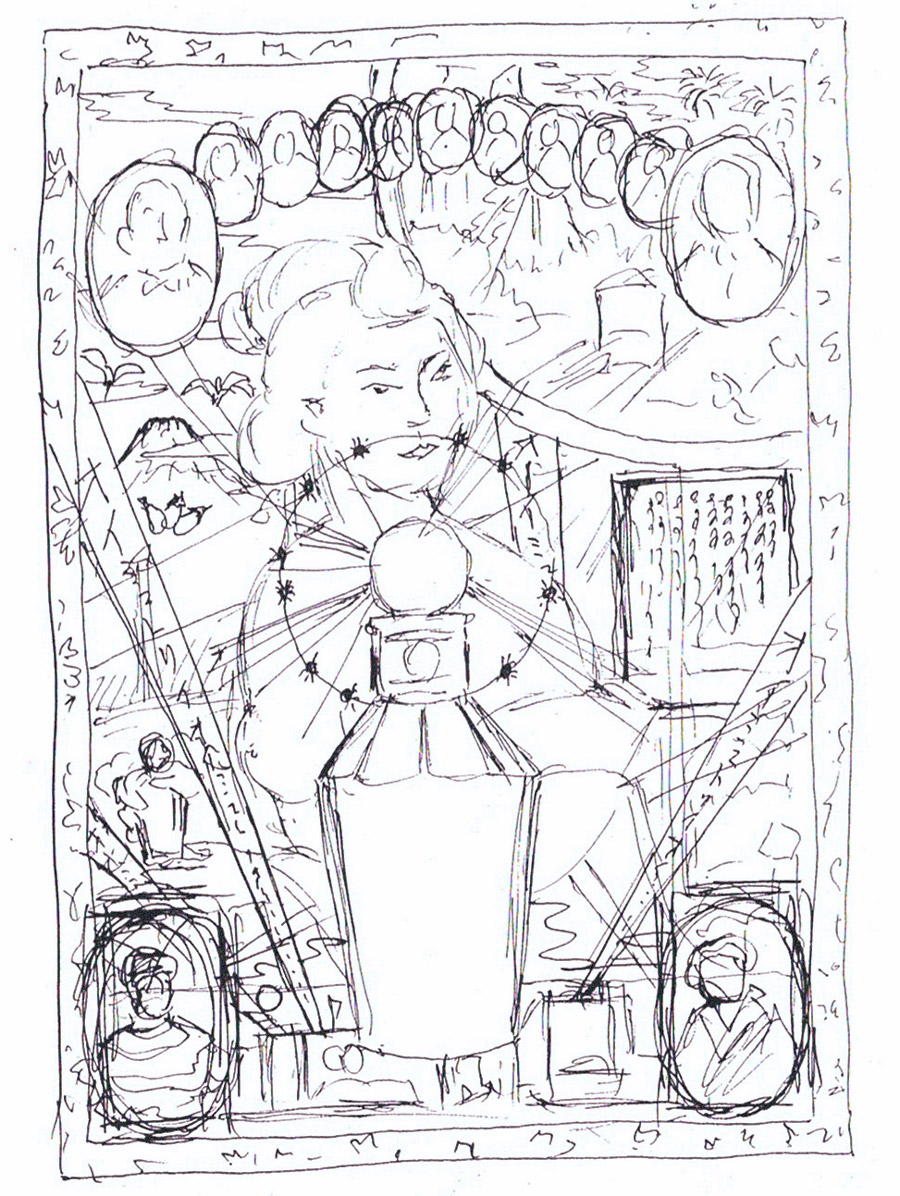

これは、1997年に横尾忠則さんがデザインされた資生堂オイデルミン*のポスターです。オイデルミンは、1897年に資生堂が初めて製造販売した化粧品で、その100周年ということで100年前の商品を再現しています。このポスターは、横尾さんから、ご自身の個展用につくりたいと依頼されたものです。きっかけは、横尾さんから私のところに「今回の個展は、クライアントから依頼された仕事ではなく、自分がお願いしてつくらせていただくポスターを展示するという企画なので、その第一弾として資生堂に協力してほしい」と相談をもちかけられたことでした。

このとき、横尾さんがオイデルミン誕生後の大正時代の女性像など、当時の資料が見たいということで、一緒に資生堂企業資料館にモチーフを探しに行きました。そのときに見つけたのが、ポスターに使われている錦絵です。もとの絵は、手に別なものを持っていたのですが、それをオイデルミンに置き換えて驚きました。

文字は、資生堂書体をもとにしています。下の女性の写真は、当時、先端モデルとして活躍していた芸者さんの写真で、これも資料館で見つけたものです。1997年は、資生堂の創業125周年に当たる年でもあったので、上に歴代の社長の顔写真を並べ、下には創業家の名字である「福原」の「福」をなぞらえた「お多福」の絵が入れてあります。そんなアイデアは横尾さんでなければ思い付きませんし、また、横尾さんでなければ歴代の社長の顔写真を預けることなどできませんでしたね。今では資生堂の貴重なアーカイブとなっています。

*オイデルミン/ギリシャ語の「EU=良い」と「DERMA=肌」を合わせた「良い肌」を表す造語。

横尾忠則が自身の個展用に作成したポスター「資生堂オイデルミン」(1997)。

ラフスケッチ(右・個人蔵)からはどれほど緻密な計算をしているかがうかがえる。

横尾忠則著『横尾忠則 ポスタア藝術』実業之日本社(2000)p132-133より引用

Q デザインアーカイブを活用した展覧会について教えてください

1998年に六本木のオリベホールで開催した「美と知のミーム、資生堂展」は、創業時から培ってきたデザインを集積した展覧会で、私はクリエイティブ・ディレクターとして関わっていました。この展覧会は、「1997-1998フランスにおける日本年」の公式行事のひとつとして、1997年にパリ装飾美術館で開催した「PARIS-TOKYO-PARIS SHISEIDO 1897-1997 LA BEAUTE」の凱旋展という位置づけで、「美(アート)と知(サイエンス)のミーム(文化遺伝子)」というテーマで新たに構成したものです。

展示内容は、創業者の福原有信さんがパリ万博に行ったときの様子やアール・ヌーヴォーが流行していた時期を再現したものをはじめ、資生堂書体や花椿マークの変遷、商品、広告、パッケージの変遷など、日本初の民間洋風調剤薬局として銀座で創業した1872年から1998年までの126年の軌跡をまとめたものです。

ただ単に昔のデザインを並べるのではなく、例えば広告なら新聞広告から始まり、次にポスターが登場し、そのポスターもイラストの時代から写真の時代へと移り変わる様子などを追うことができますし、女性の社会進出によって化粧品は鏡台の上だけに置くものではなくなり、持ち運びやすさを考えたデザインに商品も変化していったことがわかります。つまり、日本の社会の変遷や、広告史、ファッション史など、さまざまな歴史をひもとくための貴重な資料だということがわかるのです。さらに展示では、照明デザイナーの藤本晴美さんが、黒塗りの壁面を生かし、光ファイバーを使ってみごとに光を演出してくださいました。アーカイブ資料を引き立てる、見事な展示空間デザインでした。

商品もポスターもパッケージも、次から次へと変わる、いわば消費されていくものですが、こうした展覧会をやることによってアーカイブの大切さを知り、それを守ることができるのだと思います。

「美と知のミーム、資生堂展」の展示風景。藤本晴美さんの光の演出が見事にアーカイブ資料を引き立てている。

【インタビュー日時・場所】

・2020年8月27日 13:30〜15:30(資生堂 汐留オフィス会議室)

・2020年9月30日 13:30〜15:00(SHISEIDO THE TABLES)

・取材先:天野幾雄さん/オブザーバー:小泉智佐子さん

・インタビュアー:関泰子、涌井彰子

資生堂企業資料館

〒436-0025 静岡県掛川市下俣751-1

Tel:0537-23-6122 Fax:0537-23-6640