日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

須藤玲子

テキスタイルデザイナー

インタビュー:2024年6月17日 10:30〜13:00

取材場所:NUNO(AXISビル)

取材先:須藤玲子さん

インタビュアー:関 康子、石黒知子

ライティング:石黒知子

PROFILE

プロフィール

須藤玲子 すどう れいこ

テキスタイルデザイナー

1953年 茨城県石岡市生まれ

1971年 茨城県立土浦第二高等学校卒業

1975年 武蔵野美術大学短期大学工芸デザイン学部専攻科修了

武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科テキスタイル研究室助手(-1977)

1983年 テキスタイルメーカー 株式会社布の設立に参加

1984年 六本木AXISビルにNUNO本店オープン

1987年 NUNO代表、ディレク—就任

1988年 武蔵野美術大学非常勤講師(-2007)

1993年 群馬県桐生市に布研究所説立

2002年 東京造形大学特任教授(-2007)

2004年 UCA芸術大学名誉修士号

2007年 東京造形大学造形学部デザイン学科教授(-2019)、名誉教授(2019-)

2016年 株式会社良品計画アドバイザリーボード

ロンドン芸術大学セントラル・セント・マーチンズ客員教授

2019年 金沢美術工芸大学客員教授(-2022)名誉客員教授(2022-)

2022年 多摩美術大学客員教授

主な受賞

ロスコー賞(クーパー・ヒューイット・スミソニアン・デザイン博物館、1994)、2006毎日デザイン賞(2007)、円空大賞(2022)、令和5年度芸術選奨 文部科学大臣賞(美術部門、2023)

永久保存

ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館、クーパー・ヒューイット・スミソニアン・デザイン博物館、ニューヨーク近代美術館、メトロポリタン美術館、東京国立近代美術館ほか

Description

概要

テキスタイルがもつ無限の可能性を可視化してきた人である。テキスタイルは衣服やインテリアのデザインを助けるためにあるのではなく、テキスタイルがファッションや空間デザインの創造性を刺激し拡張させることもあると、生み出した多様な「布」によって示してきた。その成果は、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された「構造と表層:現代日本のテキスタイル」展(Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles)をはじめ、ガラスで覆われた空間に二枚重ねのオーガンジーのカーテンで壁をつくった伊東豊雄のせんだいメディアテーク、「森と水」をテーマにエントランスからレセプションロビー、179ある客室の家具や床、壁に至るあらゆるものをデザインしたマンダリン オリエンタル東京(2005)などで知られている。

小さな田舎町で育ち、幼き日に楽しみにしていたのは小売行商が訪ねてくることだった。座敷に並べられた着物の反物を大人たちの陰に隠れて見入っていたという。そこから友禅作家を目指し日本画を習得するが、やがて興味は織物へと移行していく。ノコギリ状に研いだ爪先を用い、経糸を緯糸で包むようにして織る平織技法の綴織は、緻密な作業が求められ一日に数センチしか織ることができない。この綴織を身につけ織物作家として歩み始めたが、新井淳一と出会い、NUNOの立ち上げ期から参画。自ら織るのではなく、テキスタイルの開発全般へと活動域を広げていく。新井と赴いたイギリスで、ヨーロッパでは日本と異なり工芸の手織が工場生産と結びついていることを知り、織物の組織図を学び始める。1987年からは代表としてNUNOを率いている。日本画、綴織、組織図と折々で深く学んだことが彼女の礎となっている。さらに伝統的な染織技術から現代の先端技術までを視野に探求し、折り紙プリーツや裏も表もないジャカード綿の多重織、ニードルパンチ技法を応用したフェルト布など、独自のテキスタイルを世に送り出してきた。これまで全国26の産地115社の染織工場と共創し、オリジナルの図案から3700点を超えるテキスタイルをつくりだしている。その作品は国内外で高く評価されている。

Masterpiece

代表作

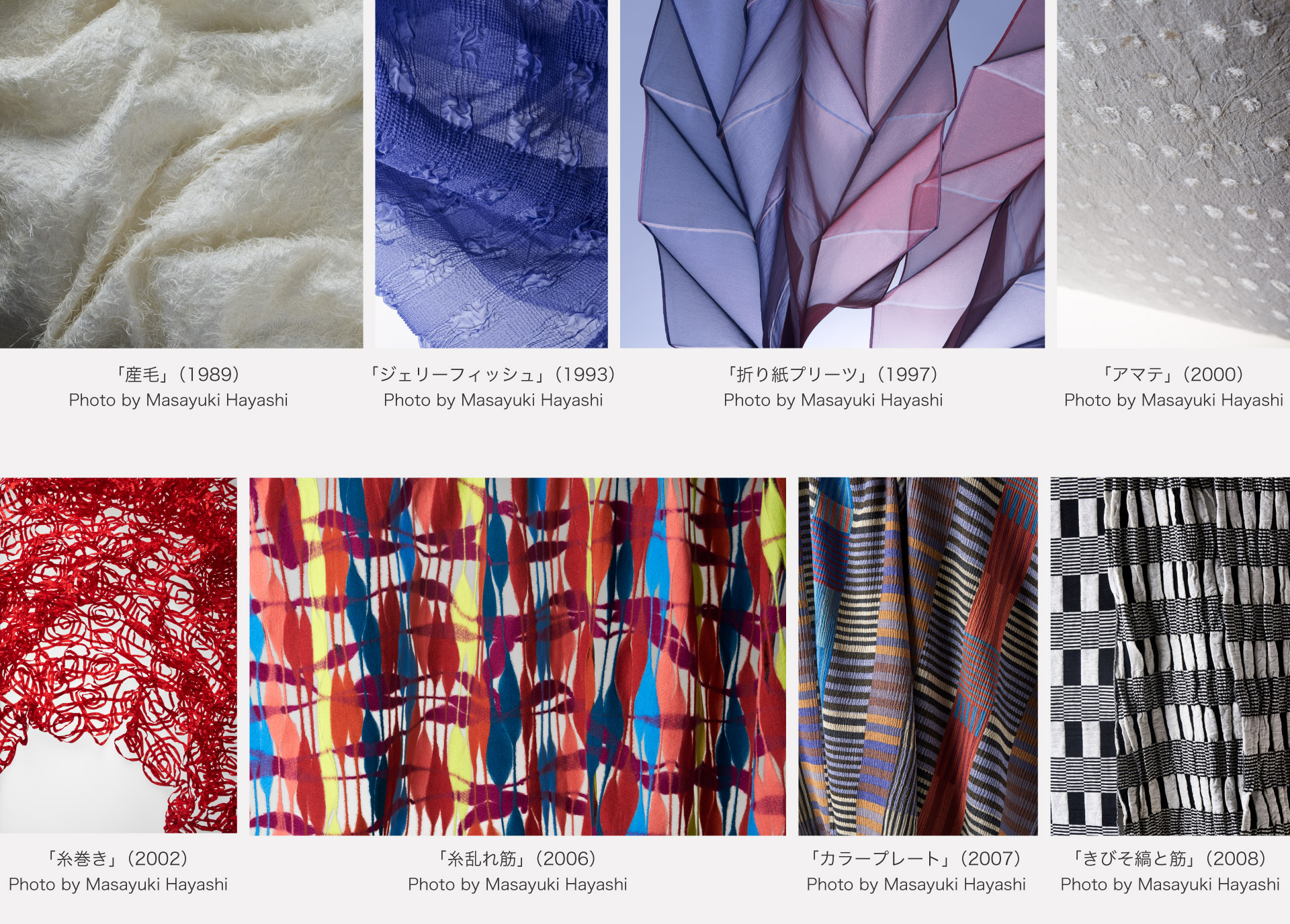

テキスタイル

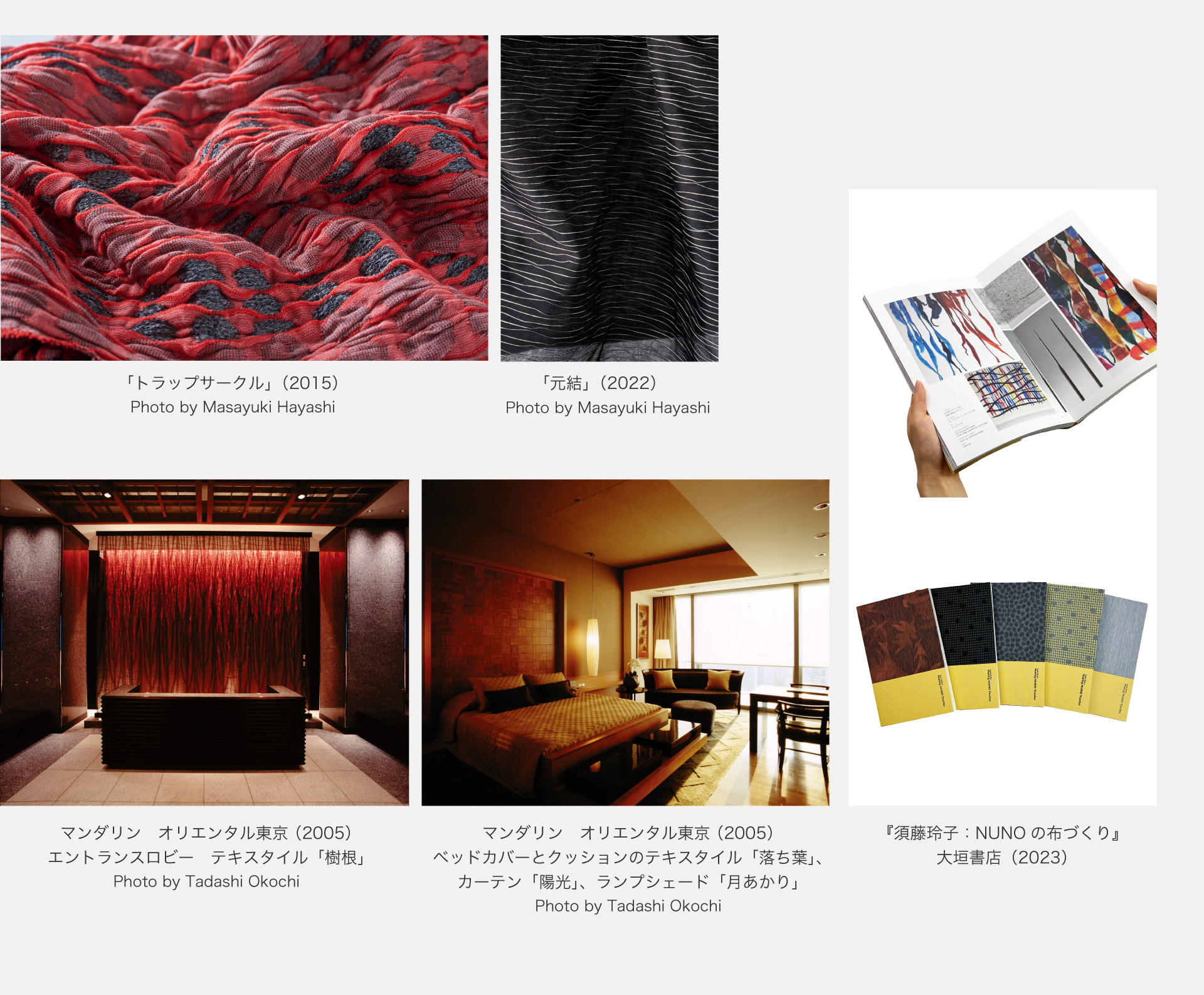

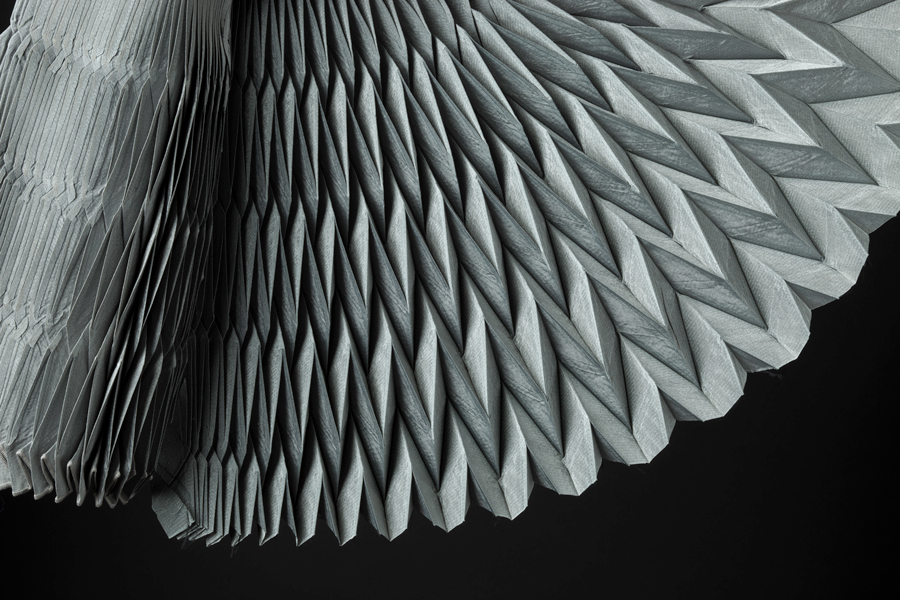

「80縞」(1984)、「産毛」(1989)、「ジェリーフィッシュ」(1993)、「錆染め 鉄板」(1994)、「折り紙プリーツ」(1997)、「アマテ」(2000)、「紙巻き」(2002)、「ティギー」(2003)、「布つなぎ」(2004)、「糸乱れ筋」(2006)、「籠の目」(2007)、「カラープレート」(2007)、「スイング・□」(2008)、「きびそ縞と筋」(2008)、「泡」(2009)、「ぜんまい」(2009)、「ポリ折り紙織」(2010)、「枝に雪」(2012)、「天窓ポッケ」(2012)、「きびそカット」(2013)、「かまぼこ縞」(2014)、「トラップサークル」(2015)、「おがらみちょしシート」(2015)、「木片」(2017)、 「元結」(2022)

建築プロジェクト

レストランバー・ノマド 伊東豊雄設計事務所(1896)、せんだいメディアテーク 伊東豊雄設計事務所(2000)、まつもと市民芸術館 伊東豊雄設計事務所(2004)、マンダリン オリエンタル東京 インテリアデザイン Lim + Teo Wilkes Design Works(2006)、多摩美術大学図書館 八王子キャンパス 伊東豊雄設計事務所(2007)、TORAYA TOKYO 内藤廣建築設計事務所(2012)、大分県立美術館 ユーラシアの庭「水分峠の水草」 坂茂建築設計(2015)

主な個展

「布・技と術 NUNO - Sense and Skill」京都芸術センター (2001、ほか巡回)、「21 : 21 -The Textile Vision of Reiko Sudo and Nuno」ジェイムズ・ホッキー・ギャラリー・アンド・ホワイエ・ギャラリーズ、ファーナム、サリー、イギリス(2005、ほか巡回)、「Japan!: culture + hyperculture」ジョン・F・ケネディ舞台芸術センター、ワシントンDC、アメリカ(2008)、「Do You Nuno?須藤玲子とNUNOの世界」松屋銀座デザインギャラリー1953(2013、ほか巡回)、「Fantasy in Japan Blue」ジョン・F・ケネディ舞台芸術センター、ワシントンDC、アメリカ(2017)、「こいのぽりなう!須藤玲子×アドリアン・ガルデール×齋藤精ーによるインスタレーション」国立新美術館(2018)、「織り道シルクロード布地美術」敦煽研究院、敦煌、中国(2018)、「NUNOー現代を生きる布の詩(うた)」ジャパン・ハウス サンパウロ、サンパウロ、ブラジル(2019)、「Sudo Reiko: Making Nuno Textiles」CHAT (Centre for Heritage, Arts and Textile)、香港(2019)、「MAKING NUNO: Japanese Textile Innovation from Sudo Reiko」ジャパン・ハウス ロンドン、イギリス(2021、ほか巡回)、「『NUNO - Visionary Japanese Textiles』刊行記念 nuno nuno」AXISギャラリー(2021、ほか巡回)、「サーキュラー・デザイン一kibisoはつづく一」松ヶ岡開墾場二番蚕室二階、鶴岡(2021)

主なグループ展

「Color, Light, Surface: Contemporary Fabrics」クーパー・ヒューイット・スミソニアン・デザイン博物館(1990、ほか巡回)、 「Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles」ニューヨーク近代美術館(1998、ほか巡回)、 「現代の布:染と織の造形思考」東京国立近代美術館工芸館(2001)、「現代のプロダクトデザイン一Made in Japanを生む」東京国立近代美術館(2013)、「Scraps: Fashion, Textiles, and Creative Reuse」クーパー・ヒューイット・スミソニアン・デザイン博物館(2016)、「いばらき工芸大全Ⅲ染織の巻」茨城県陶芸美術館(2018)、「DESIGN MUSEUM JAPAN展集めてつなごう日本のデザイン」国立新美術館(2022、ほか巡回)、「第11回円空大賞展 共鳴一継続と創造」岐阜県美術館(2023)、「ポケモン×工芸展一美とわざの大発見一」国立工芸館(2023ほか巡回)

書籍

『ヌノヌノブックス ボロボロ』株式会社布(以下同、1997)、『ヌノヌノブックス スケスケ』(1997)、『ヌノヌノブックス ふわふわ』(1998)、『ヌノヌノブックス しみじみ』(1998)、『ヌノヌノブックス キラキラ』(1999)、『ヌノヌノブックス ザワザワ』(1999)『森と水』マンダリン オリエンタル東京(2006、非売品)、『テキスタイル:表現と技法』武蔵野美術大学出版局(2007)、『NUNO NUNO BOOKS: ZOKUZOKU』ルシン・クラフト・センター(2012)、『日本の布1-4』良品計画(2018-2019)、『NUNO - Visionary Japanese Textiles』テームズ&ハドソン(2021)、『須藤玲子:NUNOの布づくり』大垣書店(2023)

Interview

インタビュー

デザインは一人ではなく、

いろいろな職能と一緒につくり出すもの

世の中が変わるときアーカイブが必要になる

ー 須藤さんとは1984年にここAXISビルにNUNOがオープンしたときからのお付き合いとなりますが、本日はあらためて、その足跡と創造の源について伺いたいと思います。

最近は、須藤さんの大規模な展覧会が開催され、私たちはその多彩な作品と制作現場の写真、テキスタイルの表情を捉えた写真など、さまざまなアーカイブを目にすることができていますが、そのほぼすべては株式会社 布が保管されていらっしゃいます。すばらしいアーカイブですね。2021年にAXISギャラリーで開催された「nuno nuno」展も記憶に新しいところです。

須藤 じつは、あれは自主企画の展覧会なのです。当時、コロナウイルスによるパンデミックでAXISギャラリーの展覧会活動は長らく休止していて、人の流れも止まり、ビル内は閑散としていました。日本中が静まり返っているとき、北陸地域では『北陸工芸の祭典GO FOR KOGEI」が感染対策をして開催されることになったのです。私たちは展覧会会場の一つである富山県高岡にある勝興寺の境内と回廊でテキスタイル・インスタレーションを行うことになったのです。NUNOのメンバー4名で展示準備をしながら、「コロナ禍で沈んでいる今、私たちに必要なのは、アート的なコミュニケーション。自分たちが何かやらなくちゃだめだ」と思い、その場から思い切ってAXIS ギャラリーへ電話して、展覧会をやりたいですともちかけたのです。

AXISギャラリーで開催された『NUNO-Visionary Japanese Textiles』刊行記念展「nuno nuno」

Photo by Masayuki Hayashi

ー 須藤さん主導の企画だったのですね。

須藤 展示制作には費用がかかります。それを何とか工面して開催したんです。予算は限られていましたが、何か新しいことをやりたいと思って、前から気になっていたリサーチと実験に基づいた活動をする、コンテンポラリーデザインスタジオのwe+にインスタレーションをお願いしました。

ー それまでに彼らと接点があったのですか?

須藤 彼らが2014年にミラノデザインウィークで発表した、水がテーブルの上を走る「MOMENTum(モメンタム)」など、気になっていました。ずいぶん前ですが、東京で展覧会が開催された際に観に行ったら、会場に林登志也さんがいて、直接話したことがありました。私たちのテキスタイルインスタレーションは「場」で自分が何を感じるかというところから発想することを大切にしてきたのですが、林さんはそれとは異なりロジカルで、リサーチしてデザインする手法は新しい視点を与えていて、とてもおもしろいと感じたのです。

じつはこの展覧会は、これまで日本国内で制作してきた布づくりの仕事をまとめた書籍がイギリスのテームズ・アンド・ハドソン社(以下T&H)から刊行されたことがきっかけなのです。思えば、私たちNUNOがスタートして10年目を迎えたときに、これからはデザインした布をアーカイブしていくことも大事なのではないかと思い始めていました。

ー 94年ですね。90年代初頭にバブルが崩壊し、世の中が変わり始めた頃です。

須藤 はい、90年の初め頃より、つくれなくなってしまったテキスタイルが少しずつ増えてきたのです。景気の後退や人手不足で倒産した工場もありましたし、環境に負荷がかかるので使えなくなった染料や材料も出てきていました。大きくシフトするのは2000年に入ってからですが、変化は始まっていました。

そこで、スー・マックナブというオーストラリア出身の写真家に作品を撮り下ろしてもらい始めたのです。彼女のファインダー越しに見た布の風合いは、自分がつくっているものとは違う次元にもっていくのを感じて、いつかスーの写真で本をつくろうと考えたのです。1998年から「ヌノヌノブックス」として、『ヌノヌノブックス ボロボロ』『同 スケスケ』『同 フワフワ』『同 ザワザワ』など7つの擬態語をキーワードにした本を刊行しました。私たちは布をつくるけれども、この擬態語を他ジャンルの人、考古学者のリチャード・ホッジスさん、建築家の伊東豊雄さん、小説家の村上春樹さん、ミュージシャンのアート・リンゼイさんらに音楽のセッションみたいにここから発するエッセイを書いてもらったのです。

『ヌノヌノブックス』シリーズの表紙

「スイング・□」(2008)Photo by Sue McNab

「ポリ折り紙織」(2010) Photo by Sue McNab

ー 全7冊のシリーズですね。写真から伝わるテキスタイルのテクスチャーが印象的です。

須藤 そうしたら、のちにT&Hのディレクターが、これはすばらしいから、ぜひ一冊にまとめて、私たちの出版社から出版させてほしいと言ってきたのです。2019年春にそれが具体的になってきましたが、同じものを再びつくるというのは避けたかった。

私は年に1度はセントラル・セント・マーチンズ(ロンドン芸術大学のカレッジ)へ、講義や講評などのためにロンドンに行っていました。その際に、編集長と会い、どのような書籍にするか打ち合わせをしました。『ヌノヌノブックス』のシリーズを出版してから10年以上の月日が経ち、新しいテキスタイルも加えたかったこともあり、無謀にも「撮り下ろし」で出版することを提案したのです。さて、写真家はどうするのか、書籍内に掲載するエッセイはどうするか。そこでエッセイは伊東さん、村上さん、リンゼイさんに再掲のお願いをして、いけばな草月流の家元勅使河原茜さんなどに新たに依頼して書いていただきました。

写真家は、アート作品からプロダクトや家具のスチルライフまで、幅広く活動している林雅之さんにぜひ依頼したいと思ったのです。

ー 『ヌノヌノブックス』シリーズそのままでなく、新たにスタートしたのですね。なぜ林さんに決めたのですか?

須藤 林さんのプロダクトを撮る目線で撮ってもらいたかったのです。スーさんはエモーショナルで、林さんはどちらかというと突っぱねる感じがあります。多忙な林さんに快諾を得て、撮影は2020年の1月頃から始めようとしていたら、パンデミックとなってしまって。でも林さんもロケの撮影などがキャンセルとなったので、1年かけて最終的に600点ぐらい撮影してもらいました。毎週、反物を担いで林さんのスタジオを訪ね、テキスタイルを確認しながら撮影に立ち会いました。林さんのガーっと入り込む集中力は凄かった。

ー エモーショナルからスタティックへと、どのような心境の変化があったのでしょう。

須藤 テキスタイルは、使う人によって変わるものなのです。だから違う表現を見てみたかったのです。そうやって、新たにつくった本『NUNO-Visionary Japanese Textiles』が2021年に完成しました。AXISギャラリ−での展覧会は、その出版記念にしました。林さんの写真と私たちの布を同時に展示するような展覧会です。「KYOTO nuno nuno」展として、京都にも巡回しました。

綴織の作家としてデビューする

ー 須藤さんのテキスタイルは、ともすれば消えてしまうような産地や職人との貴重な仕事を形にして残す活動とも言えます。文化的な価値を残していくことを意識されているんですか?

須藤 よくそういうふうに言われるし、多分そうだという答えをみなさんは望んでいのでしょうが、私自身は意識していません。というのも、工業製品のテキスタイルをつくるというのは、その時点で間違いなく、産地と密接に関わるものだからです。産地ぬきにはテキスタイルは日の目を見ません。

デザインは、一人ではできなくて、いろんな職能の方たちと一緒につくり出すものだということをこの仕事を通してわかりました。日本のテキスタイルは、それぞれのエリアによって得意・不得意があり、特徴もさまざまです。そもそもは和装の産業があり、さまざまな工程ごとに職人というプロ集団が連携して一つのものをつくり上げるという分業制度が徹底されていました。そういう歴史があった。日本でテキスタイルをデザインするということは、まぎれもなくそういう人たちとつながっていかないとできないし、自ずとつながっていくものでもあります。そもそも一つのものをつくるためには、産地の人たちと一緒に向かっていかなければ、テキスタイルはできあがりません。

ー 須藤さんはいつからテキスタイルの世界を目指すようになったのですか?

須藤 もともとは、友禅の作家になりたかった。着物の伝統的な染色法です。高校生ぐらいから友禅作家になるために、地元茨城で小林恒岳先生に絵を教わっていました。小林先生からは、「寝ていても花が描けるぐらいでなければだめだ」と言われたのを覚えています。でも大学受験では希望した学科には入れませんでした。それで武蔵野美術大学の短期大学に入学しました。その当時の武蔵美の短大には工芸デザイン科がありました。ろうけつ染めで知られる広川青五(省元)先生が短大で教えていました。ところが私が入学した年に、広川先生は東京学芸大学に移られてしまった。伝統的な染色技術を学ぶカリキュラムではなかったのです。それで短大に通いながら、夏休みは小林先生のところで日本画技法を学ぶのですが、次第に染めよりも織りに興味を持つようになったこともあり、短大を卒業せずに専攻科へ進学し、その後は大学の助手として働くことになります。同時に、京都の川島織物が1973年に開校した川島テキスタイルスクールへ行き、そこで2カ月間、長く伸ばした爪先で緯糸をかき寄せて織り上げる綴れ織「爪綴」(つめつづれ)と呼ぶ技法を学びました。朝の8時から夜の10時まで工房に居続けて、黙々と織り続けたのです。

綴織が身についたので、これで自分は織物の作家になれると意気揚々としていました。ところがいざ作家として仕事を始めても、建築家の友人からタピストリーのオーダーが年に一度だけ入るほどで、食べてはいけない。そこで、京都の日本画家から届く季節の花々の原画をもとに、寝具のためのテキスタイルデザインを描く「図案家」の仕事を請負って収入を得ていました。当時はコピー機がなかったので、原画から比率を合わせて拡大して写し取っていたんです。宇野千代さん、森英恵さんのテキスタイルのプリントデザインの仕事も手がけました。そんな日々を送っているときに、新井淳一さんと出会いました。

新井さんが1983年に毎日ファッション大賞特別賞を受賞して、その記念展覧会が行われていました。偶然通りかかった虎ノ門のギャラリーでしたが、新井さんのテキスタイルが所狭しと展示してあり、ご本人も在廊。いろいろな話をしている中で突然「君、手伝ってくれないか?」と、新井さんが構想しているテキスタイルを販売する店の店頭に立つというお誘いを受けました。その時は本気にはしていませんでしたが、後日、友人、知人から新井淳一さんが人材を探しているという話が続いたこともあり、NUNOの立ち上げに参加することに決めたのです。手織機はたたんで実家へ送り返しました。

表層的な絵だけではだめだ

ー どのような仕事から始めたのですか?

須藤 私は綴織と基本的な織組織しかスキルがなく。複雑で立体的な織物の構造を表す織組織図を描くことはできなかったのです。でも絵は描けた。それがおそらく魅力に映ったようです。新井さんが「こういう新しい構造を考えた」と言ってくるので、それをまず絵に描いていく仕事を行いました。

ー どのようなテキスタイルになるかイメージを描くのですね。

須藤 最初の頃は、新井さんが織りの構造をつくり、私が絵を描いていました。私は織の構造や素材、仕上げの技法などもほとんどわかっていなかった。 1987年に新井さんは英国王室芸術協会から王室名誉工業デザイナー(Hon. RDI)の称号を受けて、イギリスに呼ばれました。私も一緒にイギリスに行ったのですが、そのときにテキスタイルアーティストのアン・サットンさんと出会うのです。手織り作家が複雑な織組織を考案し制作できるようなメソッドを開拓し、教育の現場から発信してきた教育者でもあります。組織図を教育の現場で発信してきた教育者です。アンさんから「これで勉強しなさい」とテキストブックを何冊か手渡されました。「新井さんのそばにいるなら、表層的な絵だけじゃなく、組織をきちんと自分でつくれるようなデザイナーにならないとだめ」と言われたのです。実際に本を開いてみると、数百種類の織組織図が掲載されていて、手織りの組織図がつくれるし、解読もできる、そして組織図は世界共通の表記方法であることがわかったのです。

欧米の手織り作家は産業テキスタイルのデザインを当たり前のように行っています。織組織図を設計し、必要であれば手織りで織物試作をつくり、と活躍の場があります。産業テキスタイルの動力織機と手織機の織り機の構造が似ているのです。一方、日本には全国各地で伝承されている多種多様な染物や織物があり、それぞれ地域の重要な産業として発展してきています。少なくなったとはいえ、そのバリエーションは世界中が羨むほどです。また、もう一方では、動力織機で仕上げる産業テキスタイルの産地は、南は鹿児島から北は山形まで、数え切れないほどの産地で世界のラグジュアリーブランドを魅了するようなテキスタイルが今も生産されています。私たちNUNOはまさにこれらの産地で活躍する職人さんたちとの協働、共創によって仕上がっているのです。

10年かけて産地と人間関係を築く

ー 新井さんは現場に密着していた方です。

須藤 新井さんは群馬県桐生市の和装の織物を製織する機屋で生まれました。織り機の音を常に聞いて育ったと言っていました。そして桐生産地は糸、染め、織り、編み、刺繍と多様な技術が集積している染織産地です。卓越した技術を誇る職人さんたちと協働してテキスタイルを仕上げる指揮者であり、テキスタイルプランナーだったと思います。

ー そうして学んだことが、その後の須藤さんの飛躍につながっているのですね。でもまだ困難は待ち受けていました。

須藤 はい。1987年に新井さんの会社アントロジーが倒産し、新井さんがNUNOの経営から離れることになります。AXISビルを運営しているアクシスからは「3年間はなんとかがんばってほしい」と言われました。私はまだ32歳で世間知らずだったからか、その気になってなんとかできるのではないかと思っちゃったんですね。私と数名のスタッフが引き継いだのですが、実際は大変でした(笑)。

AXISビルにはデザインリサーチで海外からのお客様も訪ねてきます。あるとき、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のキュレーター、カーラ・マッカーシーとマチルダ・マクエイドが訪ねてきました。1949年にMoMAでは初のテキスタイル展としてバウハウスのアニ・アルバース夫妻を取り上げましたが、およそ半世紀経ち、再びテキスタイル展をやりたいと考えている、と。インド、アフリカ、北欧など候補はいくつかあり日本もその一つで、ぜひあなたが布をつくっている工場を紹介してほしい、と言われたのです。これをきっかけに、私は桐生以外の染織産地を巡るようになったのです。そこから10年間、毎年、彼女たちは日本を訪れてリサーチしていきました。私は山形から沖縄まで彼女たちを連れて案内したのです。この経験が産地と新たに人間関係を築くことにつながりました。

ー 1998年にMoMAで開催された「構造と表層:現代日本のテキスタイル」展(Structure and Surface: Contemporary Japanese Textiles)ですね。日本のテキスタイルのユニークさが世界に発信され衝撃を与えました。新井さんはイッセイ ミヤケ、コム デ ギャルソンなどのブランドにテキスタイルを提供し、この展覧会でも紹介されていましたね。ところで須藤さんはブランドへのテキスタイルの提供はしていないのでしょうか?

須藤 アメリカのダナ・キャラン、カルバン・クラインのための布づくりはやりました。ただ世界展開するようなブランドとの仕事は、納期や品質チェックのやりとりで問題が生じることも多く、リスクが高いのです。じつは新井さんの会社が立ちゆかなくなったのも、それが原因でした。そうなると機屋も巻き込んでしまいます。

空間におけるテキスタイル

ー 須藤さんは、建築の領域にテキスタイルを広めていったパイオニアです。きっかけを教えてください。

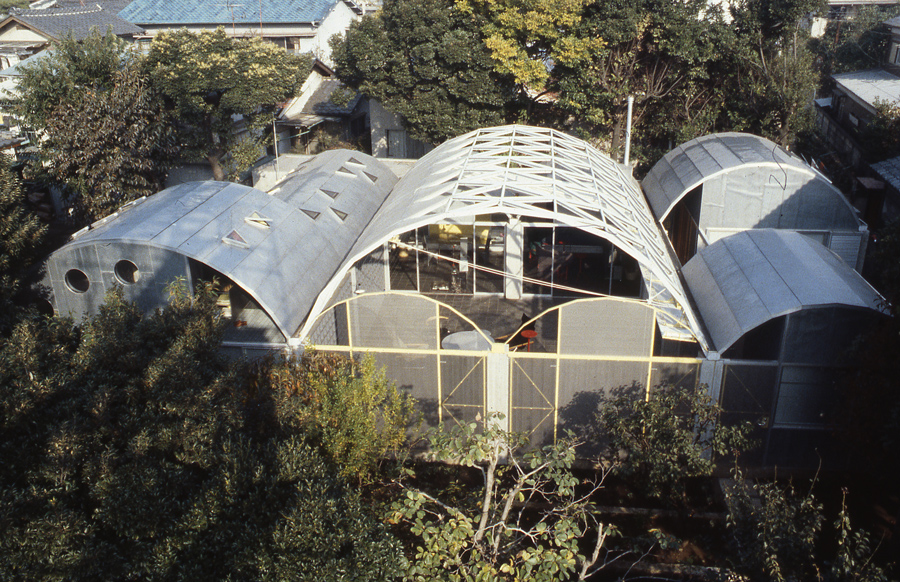

須藤 パイオニアではありませんが、伊東豊雄さんの自邸「シルバーハット」(1984)が最初です。

ー NUNOがオープンした年ですね。

須藤 はい。オープン当初、じつはお店にはお客さんが一人も来ない日もあり、厳しい船出でした。ところが新井さんたら、「売り上げがあったら、給料出すから」(笑)なんて言う。でもそれは冗談じゃなくて、大変な状況になっていたので、建築家である私の夫に誰か建築家を紹介してほしいと頼んだのです。そうしたら伊東豊雄さんを紹介してくれました。

NUNOのショップにきてくださって、ちょうど自邸を計画しているという。「子ども部屋があるんだよね、子ども部屋にはカーテンが必要かな」っておっしゃる。図面を見てみたら、窓は天井についています。「天井にカーテンを吊るんですか?」と尋ねたら、「それ考えるの、君じゃない?」(笑)と。伊東さんはおもしろいですよね。

武蔵美で基礎的なことは学んでいて、図面を描いたり模型をつくるような最低限の教育は受けていたのです。それで模型をつくり、テントを張るのはどうですかと提案したら、すごく気に入ってくれました。

そうしたら今度は「あともう一つ。ストーブがあるんだけど、熱が逃げないようにストーブの周りに囲いをつくってほしい。何か考えて」と言われて。それで消防士が使う耐熱性の高い生地を使って囲いをつくりました。その出会いから伊東さんの設計する現場の仕事に関わるようになりました。その経験から、伊東さんと親しくなりました。

「シルバーハット」外観と子ども部屋内のテント・カーテン

写真提供:伊東豊雄建築設計事務所

ー 伊東さんの初期の代表作の一つ、かつて六本木にあった仮設の「NOMAD(ノマド)」(1986)は、布とエキスパンドメタルで覆われています。布がすべてと言っても過言ではありません。

須藤 はい、ただ私がやったのは2001年竣工のせんだいメディアテークまでです。「図書館に壁が必要なのだけれど、布で壁をつくれないかしら」と言われたのを覚えています。まつもと市民芸術館(2004)の劇場の椅子ばりや、多摩美術大学図書館八王子キャンパス(2007)はキスタイルのデザインや図案を描くことはしましたが、実際に伊東さんと打ち合わせをしてデザイン提案をしていったのは安東陽子さんです。

安東陽子さんは2011年に独立して安東陽子デザインを設立しています。それ以降の伊東さんのテキスタイルは安東さんがほとんど手がけているはずです。伊東事務所出身の妹島和世さんや平田晃久さんはじめ、多くの建築家の仕事を一手に引き受けていると思います。本当に才能のある人です。

ケミカルリサイクルを考えていく

ー 日本ではやはり須藤さんと伊東さんとのコラボレーションから、テキスタイルが建築の世界に入っていきました。ほかにNUNOは、ホテルの仕事を受けていますね。

マンダリン オリエンタル東京 客室のベッドカバー「木漏れ日」、ボールルームのカーペット「胡桃」、ゲストルームの照明「月明かり」

Photo by Tadashi Okochi

須藤 2000年にマンダリン オリエンタル東京のコンペに参加し注しましたが、この仕事が質量ともに大変で、このほかに建築家との空間の仕事を一切できなくなるほど忙殺されました。現在でも、ホテル内で使われているテキスタイルに何かぶつかったり、金具を引っかけたりと、破損したり不都合が起きた時は、NUNOメンバーが手直しに行きます。

竣工は2005年でしたが、2020年の東京オリンピックに向けてリニューアルされました。ポリエステルの耐用年数はメーカー保証が7〜8年と言われています。リニューアルするというので改修することになりましたが、15年経過したポリエステルで織り上げたテキスタイルは、改修する必要もないほど綺麗で丈夫でした。メーカーの保証期間を超えて、次のリニーュアルまで持ち堪えるでしょう。メーカーの保証期間を超えているんです。

ー 2019年に香港のCHAT(Centre for Heritage, Arts and Textile)で企画・開催された大規模個展「須藤玲子:NUNOの布づくり」が、丸亀市猪熊弦一郎現代美術館を経て、2024年に茨城県の水戸芸術館現代美術ギャラリーにて開催されました。その図録もテームズ&ハドソンの本と同様に貴重なアーカイブです。この本で、須藤さんは天然繊維と化学繊維は命の閉じ方が違うと書かれていて、とても心に残りました。

須藤 私も2000年頃まではあまり意識していませんでした。天然繊維は土に還る。化学繊維は太陽光や紫外線でボロボロになるけれど土には還らない。

ただ石油由来のものは、ほとんどがケミカルリサイクルできる時代になってきています。だからつくるときに、できるだけ100%ポリエステル、100%ナイロンでつくりきっていけばいい。多分、これからは捨てることができない時代になっていくでしょう。フランスは、2022年から衣類廃棄禁止令が施行されています。回収してまた新しい繊維になっていくのが当たり前の時代になってきています。

ハイブリッドなものも分解できる技術も開発されています。まだコストは高いですが、量産するものはそちらの方に進んでいくでしょう。

ー NUNOのデザイナーとして活動していた須藤さんでしたが、その名が世に知られるきっかけは何だったのでしょうか。

須藤 最初、私はあくまでもNUNOのメンバーの一人として布づくりに携わってきました。2000年に友禅作家で人間国宝(重要無形文化財)の森口邦彦さんが京都芸術センターで企画展をやらないかと声をかけてくれました。NUNOとしてチームとして参加したいと返答したところ、「この布の柄は誰が描いたの?この色は誰が決めたの?これをデザインしたのはあなたということです。あなたのデザインとして発表すべし」と言われました。この展覧会はアメリカの芸術雑誌に掲載され、その後アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストリアでの展覧会へとつながることになっていったのです。展覧会は2001年「布・技と術(わざとわざ)NUNO - Sense and Skill」として開催されました。

NUNOは新井さんの会社で、私ではない。共有のプラットフォームといえます。私はNUNOの一人で代表でもあるけれど、自分とイコールではない。だからNUNOのメンバーとして、常にフラットでフェアでありたいです。現在、MoMAに収蔵されているNUNOのテキスタイルは、テキスタイルプランナーの新井淳一、テキスタイルデザイナーの須藤玲子、そして上野和広がデザインしたテキスタイルとしてクレジットされています。

ー 須藤さんの発想の源について教えてください。

須藤 どこかの場、何かのもの、人などに触れて、ひらめいたこと、思いついたこと、何か気持ちが動いたことから発想していると思います。

シンプルに心が動いたところから発想するのは理想ですが、そのほか建築やインテリアなどのクリエイターとの共創の仕事も多いので、外からの刺激で問題を解決し、新しいものが生まれることもあります。

あとはこういう技術があるけれどどうやって使おうか、という起点もあります。大きなターニングポイントになったのは、ナイロンとポリエステルの化学繊維メーカーが日本発信ケミカルリサイクルシステムのプラントをスタートさせたことでしょう。これはデザインの方向性やつくりの考え方を変えるものでした。ケミカルリサイクルできるものは、そのプラントに入って迷惑かけないようなものづくりにしなければならない。

私たちは80〜90年代にさまざまな新素材を使ってきました。当時、新素材は画期的だったけれども、10年20年経つとどうなるか。例えばポリウレタンはボロボロになります。当時はわからなかった経年変化するものを今の素材に変えていく必要もあると考えます。

ー 造形大学で教えていらっしゃいます。小野栞さんなど若い作家も出てきていますが、人材育成も重視されているのでしょうか。

須藤 育てるつもりは、まったくなくて。私は「教え子」という言葉は、好んで使いません。すごく尊敬している小池一子先生は武蔵美の名誉教授ですが、学生を私の友だちと呼びます。それはすばらしいな、と思って。小池先生は私のことも、「私の親友」って言ってくだったことがあり、とても感激しました。今でもそのときの言葉が耳に焼き付いています。

ー 小池さんからそう呼ばれたら、うれしいですね。須藤さんもテキスタイルを学ぶ人たちから小池さんと同じように捉えられていると思います。最後に、日本のテキスタイルの産地の現状をどう見ているか、教えてください。

新しさを求める日本のスピリット

須藤 日本のテキスタイルが素晴らしいのは間違いないです。例えば中国は日本のテキスタイルのお手本であり先生だったけれど、文化大革命ですべて消え失われました。だから日本にしか残っていない技術はたくさんあるのです。中国は現在世界の織物工場で、豊田自動織機のハイスピードでハイスペックの最上級機が入っています。日本でそんな資本力のある機屋は限られています。でも日本はそこに人間の手が入ってくる。そこが他国に真似できないところだと思うのです。ハイテク織機を手なずけ、自分たちの手で改造していく。こんなものもできるんだという、常に新しいものをつくっていこうというスピリットがある。

だから世界中のハイブランドが日本の生地を求めに来ているんでしょう。ファッションのハイブランドでは契約書でガチガチに縛られるので、このブランドをうちが手がけたとは明かせません。でも表に出ないだけで多くの工場、工房が関わっていますし、欧米で勉強してきた若手が後継となり、ブランド相手にコミュニケーションできるまでに育っているんです。

ー まだ期待できるということですね。反対に産地の課題としてはどのようなことがありますか。

須藤 専門職による分業化が成り立たなくなってきていることですね。輸送コストが高騰しているのも要因です。例えば京都からカットを群馬に出したいけれど、コストがかかるから、自分のところでやってしまおうとなる。そうすると特殊な技術を持っていた加工所が成り立たなくなってしまいます。また、自分たちでできる範囲のものしかつくれなくなってしまう。特化している人たちは、ほかにないより複雑なものを求め、磨かれていきます。それは重要なことだと思うのです。

ー 多様性を掲げながら、効率化によりつくれるものが限られていってしまうのですね。その流れはすべてのことに当てはまります。

須藤 やがては3Dプリンターにポリエステル樹脂を流し込んで、洋服を簡単につくれるようになるでしょう。ロスもないですし。味気ない気がしますけれど、それでも人間の手が関わることで、ハイテクの道具や素材もユニークに変化するものです。私はそれに期待したいと思っています。やがて、伝統工芸的なテキスタイル、手工芸的なテキスタイル、私たちがやっている産業テキスタイルの境界がなくなっていくと感じています。

ー 須藤さんはそのオーバーラップのまさにエッジに立つ方ですね。日本のテキスタイルの展望まで語っていただきありがとうございました。