日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

豊口 協

インダストリアルデザイナー

インタビュー:2022年5月11日 13:30〜16:00

場所: 取材先自邸

取材先:豊口協さん

インタビュアー:関 康子、石黒知子

ライティング:石黒知子

PROFILE

プロフィール

豊口 協 とよぐち きょう

インダストリアルデザイナー

1933年 東京生まれ

1958年 千葉大学工学部工業意匠学科卒業

松下電器産業 技術本部意匠部入社

1963年 同社退社

豊口デザイン研究所入社

1968年 東京造形大学造形学部助教授

1977年 豊口デザイン研究所代表取締役社長

1984〜1992年 東京造形大学学長

1994年 長岡造形大学学長

1999年 学校法人長岡造形大学理事長を兼任

2004〜2014年 同理事長に専任

2009年 旭日中綬章

2014年 公益社団法人日本河川協会 河川功労者表彰

現在、東京造形大学名誉教授、長岡造形大学名誉教授。また、中華民国大同工学院栄誉教授、中国無錫軽工大学(現・江南大学)栄誉教授、韓国東西大学名誉博士。

日本商業施設士会会長、日本ディスプレイデザイン研究賞選考委員会委員長、グッドデザイン賞審議委員会委員長、社団法人かながわデザイン機構顧問などを務める。

Description

概要

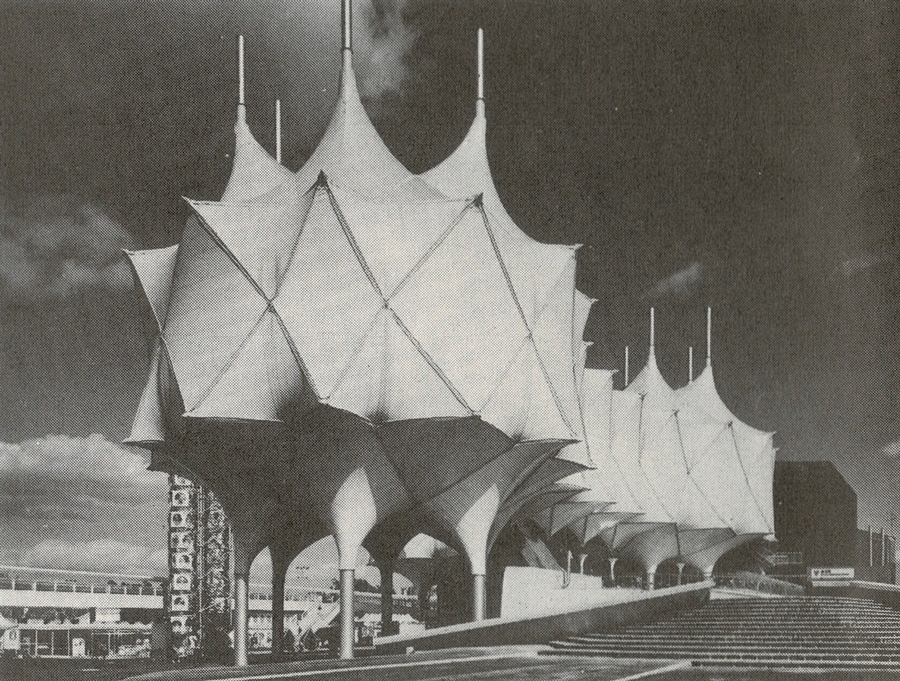

豊口協は、インダストリアルデザイナーとして、また教育者として、デザイン界に大きな足跡を残してきた。黎明期の日本のデザイン界を牽引した父・豊口克平が創立した豊口デザイン研究所は、コンサルタントの先駆けとして、さまざまなデザイン開発や基本設計、企画などを担ってきた。工業デザイン、家具・インテリアデザイン、ディスプレイデザインを手がけ、プロジェクトとしてはソニーの「トリニトロンカラーテレビ」(1971)、日本電信電話公社(現・日本電信電話)のミニプッシュホン「700P形」(1971)や公衆電話(1977)、鈴木自動車工業(現・スズキ)の50CCスクーター「蘭」(1983)など、誰もが知るような製品を世に送り出している。インハウスデザイナーを外から支えてきた仕事といえるだろう。また、1970年の日本万国博覧会(大阪万博)の電気通信館、1985年の国際科学技術博覧会(つくば万博)東芝館およびNTT INSパビリオンなど、万博の企画・基本設計や、国立科学博物館の展示室企画・基本設計など、公共性の高い空間デザインにも携わってきた。

父・克平の師である建築家の蔵田周忠(ちかだた)の進言を受けて、デザインの道に進むことを決め、都立新宿高校から父と同じ千葉大学工学部工業意匠学科に進学した。卒業後は松下電器産業(現・パナソニック)に入社している。松下では、社内のデザイン啓蒙と開発に功績を残した真野善一のもとで学び、その経験がのちの活動の礎となった。

充実した日々だったが、東京造形大学を創設する活動のために退職、そこから、豊口デザイン研究所に属しながら、インダストリアルデザイナーとして、また大学を創造する教育者として活動することとなる。当時、工業デザイン学科に芸術や工芸のように習熟が求められていたことに疑問を呈し、サイエンスの視点が必要としてカリキュラムを再考、これまでにない大学を目指し、実現させた。その経験を買われ、台湾より依頼され、中華民国大同工学院の創設に参画。さらに、60歳で長岡造形大学をゼロから創設するという大仕事にも着手し、私立として開校した同校をのちに行政にかけ合い、公立化することにも成功している。デザインを広い角度で捉え、新たな場をつくり出してきたその歩みは、アノニマスではあるが、戦後のデザインを語るうえで不可欠なものでもある。

Masterpiece

代表作

(豊口デザイン研究所)

日本万国博覧会(大阪万博)の電気通信館(1970)、ソニー「トリニトロンカラーテレビ」(1971)、日本電信電話公社(現・日本電信電話)ミニプッシュホン「700P形」(1971)、国立科学博物館 展示室企画設計(1972、73)、電気通信科学館(1974)、トヨタ開館展示ホール(1976)、日本電信電話公社 公衆電話(1977)、鈴木自動車工業(現・スズキ) 50CCスクーター「蘭」(1983)、横浜元町商店街ショッピングモール化計画(1985)、日本電信電話公社 新型公衆電話ボックス(1985)、国際科学技術博覧会(つくば万博)東芝館・NTT INSパビリオン(1985)

書籍

『IDの世界』(単著)鹿島出版研究会(1974)、『日本の企業博物館』(共著)電通出版事業部(1984)、『Gデザインマークのすべて』(単著)日本実業出版社(1985)、『ファシリティマネジメントガイドブック』(共著)日刊工業新聞社(1994)、『美術学習指導書 指導編2・3下』(共著)開隆堂(1995)

Interview

インタビュー

人がやったようなことはやりたくない、

ただそれだけなんです。

デザイナーとして教育の場もデザインする

ー 豊口デザイン研究所は、創設者の豊口克平さん、二代目の協さんが中心となり、家電や公衆電話、バイク、万博、都市計画など、さまざまなデザインを世に送り出してきました。また協さんは、インダストリアルデザインだけでなく、教育者として大学の創設にも尽力されてきました。本日は、その道のりを伺えればと思います。

協さんは、都立新宿高校からお父様と同じ千葉大学工学部工業意匠学科に進学され、卒業後は松下電器産業(現・パナソニック)に入社されています。

豊口 協 千葉大学工学部工業意匠学科は、本格的なデザイン教育を行う目的で日本で最初に創立されたデザインの専門学校、東京高等工芸学校(東京工専)を母体として、1949年に千葉大学に設置されました。僕は第6回の卒業生なのですが、1953年の第1回生に松下の菊地禮(れい)さん、第3回生に理研工学工業(現・リコー)から松下を経て独立された宇賀洋子さん、第5回生に「ウォークマン」の開発で知られるソニーの黒木靖夫さんがいらっしゃいます。僕の入社のいきさつですが、大学であるとき教授から研究室に来いと言われて訪ねたら、松下の人事担当者がいて、そこで面接となった。入社試験を経て入社しましたが、幸運なことだと思いました。競争率は40倍だったと聞いています。

ー 1951年、松下は日本で最初に社内デザイン部門として製品意匠課をつくりました。そのときに、意匠課長として呼ばれたのが当時千葉大学で講師をしていた真野善一さんで、入社後は次々とデザイン開発し、多くの意匠登録を取得されています。40倍の競争率は、松下が工業デザイン界を率いていたことを物語っています。宇賀洋子さんが意匠部発足のエピソードを記事に書かれていたのですが、千葉大学はこのときの松下からの招聘に対し、快く応じて真野さんを送り出したとありました。

豊口 有名なエピソードがありますね。松下幸之助さんが同年、初めてアメリカに視察に行き、3カ月滞在して帰国した際、空港のタラップで「これからは、デザインやで」と口にした、というものです。アメリカで製品価値を高めるうえでデザインが不可欠であることを、身をもって知った幸之助さんは、すぐにデザイン部門の人材を強化するように社内に命じます。その時の人選にはほとほと困り果てていたそうです。松下の社内に真野さんの東京工専時代の同期がいたことから、伝手を辿って推薦に至ったと聞いています。製品意匠課は、中央研究所意匠部、総合デザイン本部、総合デザインセンターへと名称を変えて拡大していきました。

ー 克平さんは、東京工専をきっかけに実験的なデザイナー集団「型而工房」に参加され、その後は産業工芸試験所に入所し、日本人の生活を近代化させるための研究を続けられました。学校とその後の職場での経験が、デザイナーとしての大きな礎になっていると感じましたが、協さんの場合はいかがでしょうか。

豊口 僕の場合も、松下で学んだ経験は大きなものでした。いいところで私は仕事をさせていただいたと思っています。最初はオーディオ事業部に配属されたのですが、オーディオだけなく、もっといろいろ見たり聞いたりできる部署に異動したいと願い出て、すぐに総合デザイン本部へ異動となりました。

仕事は厳しく、残業も多かったですが、楽しくもありました。真野大学、「魔」の大学などとも形容されていて、いろいろなことを学びました。

真野さんは、1954年に「卓上ラジオ」で、第二回毎日産業デザイン賞特選、1957年に「真野善一氏を中心とする松下電器産業株式会社中央研究所意匠部」で毎日デザイン賞を受賞されています。僕たちにも表彰されるデザインを目指せと日々、檄を飛ばしていました。

「似て非なるものはデザインするな」が口癖。売れているからといって、それを参考にしてデザインするなということです。一方、松下幸之助さんからは「売れるものはデザインしないでくれ」と言われたのを覚えています。「人が喜んで金を払ってくれるものをデザインしてくれ」という意味です。いいものを安売りするなとも学びました。

ー 松下時代はひじょうに充実した日々を送られていたのがわかります。けれども5年で退職されています。

豊口 それは、インダストリアルデザイナーの皆川正さんに、「新しい大学をつくるから手伝ってほしい」と言われたからです。桑沢デザイン研究所の創立者である桑澤洋子さんが1966年に創設する東京造形大学です。従来、デザイン教育と美術教育とで枠が分かれていましたが、その垣根を取り払い、自由で柔軟なデザインの統合性を原義に、創造を社会的営為として実践する人材を養成するというのがその理念でした。それに共鳴し、お手伝いしたいと思ったのです。

皆川さんをサポートするかたわら、カリキュラムをつくって文部省(現・文部科学省)に申請するために、さまざまな大学をまわって調査しました。そこから、工業デザイン学科は、美術大学でやるべきものではないと思うようになったのです。伝統工芸や美術は、やればやるほどうまくなる「芸」です。当時は、工業デザインも芸として習熟させることに重きを置いていました。でもそれは違うのです。炊飯器をつくるにしても、形の善し悪しだけでなく、何分で炊けるかといった機能と不可分です。科学的な要素を組み合わせてカリキュラムを組まないといけない、と気がついたのです。従来型の美術大学とは違った考え方を植え付けることができたと自負しています。

ー その経験から、インダストリアルデザインだけでなく、教育の場をデザインするという新たなフィールドを獲得されます。

豊口 デザイナー一本でない人生を選んだ、というよりも選ばされてしまったように感じます。自ら手を伸ばしたというよりも、何かの折に引っ張り出してくれる人と出会った。松下では真野さんが引っ張っていってくれました。退職したいと告げに行った際は、個人の勝手で辞めるなんてと怒鳴られましたが、新しい大学をつくりたいからと理由を述べると、そういう話だったら納得できると了承してもらいました。その後、幹部や工場に挨拶にいくと「困ることがあったらいつでも帰ってこい」と言ってくれたりもしました。その言葉に涙が出ましたね。

国際的なフィールドでの活動

ー チームでものづくりにあたっていた、よい関係性が見えてくるようです。造形大のプロジェクトが一段落されてからは、どうされたのでしょうか。

豊口 豊口デザイン研究所に在籍していましたが、当時は父が中心的に活動していました。あるとき、IMCC(国際経営協力委員会)から電話があり、中華民国(台湾)でデザインの専門大学をつくりたいので、当地の文部省に出す書類とカリキュラム、新たに着任する講師の教育を100日間でしてくれという依頼がありました。迷いましたが、海外でのそうした仕事はなかなか経験できるものではないと、決断しました。1ドル360円の時代で、月給と思っていた謝金は一日当たりの金額で、行ってみたら当時としては破格の好待遇で迎えてくれました。これはのちの中華民国大同工学院となるわけですが、その資金は大学と政府が負担していました。日本の復興を見て刺激を受けたらしく、同じようにデザインを導入しないと台湾は生きていけないと判断して専門学部の創設が決まったそうです。

ー 国を超えたデザイン教育とは貴重な経験ですね。1977年に協さんは豊口デザイン研究所の社長に就任されます。

豊口 中華民国のプロジェクトを終えた1968年に東京造形大学の助教授となり、大学の仕事と併行して、父と豊口デザイン研究所の仕事を手がけるようになりました。以前よりさまざまな企業からコンサルタントの依頼があり、それを引き継ぐようなかたちでデザイン開発などに携わりました。オリンパス、ソニー、スズキ、日本電信電話公社(現・NTT)など。電電公社は公衆電話などを担いましたが、大変でした。命をかけて研究したものだからと、受話器まわりにはいっさいさわらせてくれないのです。重さも角度も、少しでも変えてはならないと厳しく言われました。

ー メーカーでは長らくデザイナーよりもエンジニアの意見の方が重視される傾向がありました。インハウスではよく耳にする話ですが、コンサルタントをお願いしている外部デザイナーも同じような経験をされていたのですね。電電公社というと、1970年の大阪万国博覧会では「電気通信館」が話題になりました。

大阪万博の電気通信館

豊口 電電公社から依頼され、パビリオンのストーリーをつくりました。テーマは、「人間とコミュニケーション」です。さぁ大変だ、とあれこれ考えましたよ。博物館のように陳列すればいいわけではないので、軸となるストーリーは重要です。まず、コミュニケーションの原点は何か、と考えました。生まれたばかりの赤ちゃんは、言葉を発しないけれど、母親は赤ちゃんが何を言いたいのかを理解できます。それこそが、コミュニケーションの原点です。そこから、200 個のブラウン管に世界中のさまざまな人種の赤ちゃんが、泣いたり、笑ったりする映像をもっとも原始的なコミュニケーションの姿として映し出す「赤ん坊の空間」を提案しました。4つのブースを手がけました。

ー それらは、豊口さんが自らスケッチを描かれたりしたのですか?

豊口 僕のアイデアを社内のスタッフがまとめてドローイングを描き、電電公社に渡して、彼らの建築部が図面化して仕上げるというチーム体制でした。その資料は、電電公社に渡してあり、こちらの手元には残っていません。アーカイブでいうならば、コンサルティングをはじめとした仕事のほとんどはクライアントに納品してしまうので、手元には残らないのです。

ー 1984年に東京造形大学の学長に就任されます。新キャンパスも建設されました。

豊口 50歳のときに教授会で、学長候補に名前が出ていると聞かされたときは、驚きましたよ。まさか選ばれるとは思っていませんでした。新キャンパスは7年の歳月を経て1991年に完成しましたが、旧キャンパスは文化財の指定を受けており、木を切ることもできないので、移転し新たにキャンパスをつくるのは必然で、計画案はすでに進行していました。しかしそれは、こちらが提出した設計資料から割り出しただけの案で、このままでは意味のない校舎になってしまうと、いったん白紙に戻し、1986年に指名形式のコンペを行いました。「中軸施設群」「スタジオ群」「アトリエ群」と、施設を分離配置して、自然豊かな環境に埋め込む磯崎新アトリエの案を採用しました。

ー そうだったのですね。磯崎さんによる新キャンパスは、造形大の顔となっていますね。

豊口 ありがたいことに、造形大の学長任期中に、受験生を倍増させることができました。2期も務め、大学の運営はもう辞めるつもりでいたところ、長岡市長が会いに来ました。造形大は美術大学ではない新しい大学だと聞いている、その分校を長岡につくってほしい、と言うのです。長岡はかつて新潟の教育の中心地でした。何度かやりとりを重ね、造形大の分校としてではなく、自分たちで学校つくるので来てほしいと再度依頼され、そこまでおっしゃるなら参りましょう、と引き受けて長岡に居を移したのです。

私大を公立にするという高いハードルを超える

ー 長岡造形大学ですね。東京造形大や中華民国大同工学院の経験はあっても、今回は文字通りゼロから大学をつくる計画です。

豊口 公設民営方式で、私立大学として開校しましたが、そこに至るには32のハードルがありました。カリキュラムや人事に始まり、図書館の蔵書も揃えなければならない。もっとも大変だったのはカリキュラムと人事です。僕は自分の経験から一般教養と、英語以外にもう1カ国語学ばせるという第二外国語は、デザイン教育には必要ないと思っているのです。それらを廃止して、そのあいたコマで専門教育を行う方がいい。文部省は、従来の方法で学生の定員は200人、教員は72人必要だと言ってきましたが、それではとても学校経営は成り立ちません。しかし専門に特化していけば、教員はその半分まで減らすことができます。その教員は、他校から引き抜くのでは面白くないので、フリーでやっているデザイナーらをあたって採用しました。デザインはサイエンスであり、この大学は美術学校ではないということを徹底させていきました。

地方大学は市民とともにあるべきだと僕は思います。だからここには、塀も垣根もありません。食堂も、図書館も、市民に開放されています。さまざまな点で前例のないことで驚かれましたが、やりとりを重ね、認可を得ることができました。認可の際に文部大臣からは「次は大学院ですね」と言われたのです。行政も期するところがあったのでしょう。1998年に長岡造形大学大学院の修士課程を、その3年後には博士課程を開設しています。

ー 私立として開校した長岡造形大学ですが、2014年に公立大学に移行したのには驚きました。稀有な例です。

豊口 大学には越境して入学する学生も少なくなく、地元の学生が入れないほどになっていましたが、長期的には受験者は減りつつありました。創立20周年を迎え、このままでは立ちゆかなくなる、と危機感を抱いていました。私立では学費が高くてやむなく退学していく学生もいるのです。公立ならば年間50万円の授業料ですみます。しかし、私学が公立になるなんて通常はありえません。私たちはそれまでに自己資金を貯めて準備していました。目処が立ち、文部省にかけあったのです。最初はけんもほろろでしたが、定員は割らないということと自己資金が潤沢にあったため、これならば条件が整っていると了承を得ることができました。それから長岡市役所に行き、公立にしてくださいと嘆願しました。検討委員会が開かれることとなり、それは厳しい道のりでしたが、なんとか願いが通ったのです。

ー それほどまでに高いハードルをクリアできたのは、なぜでしょうか。

豊口 不思議なことですが、人がやったようなことはやりたくない、ただそれだけなんです。資金については最初に建てたときに残しておき、新しい土地を獲得したりしながら増やしていこうと当初から計画していました。長岡には大企業はありませんが、歴史が古く、がんばっている街なのです。

豊口さんは長年、長岡新聞でコラムを書いていた。新潟県の小学校校長の黒崎千賀子さんがこれに感銘を受け、自費で子ども向けの絵本に編集。『豊口協先生 「千夜一夜物語」』(2020)と題して出版した。

70年代のデザインアーカイブ推進活動

ー 豊口さんは、形になる前のルールをデザインされてきた方といえます。ご自身のアーカイブはないとのお話でしたが、新たな組織をデザインされてきた経験から、豊口さんがデザインアーカイブをつくるとしたら、どのようなものにするか、お聞かせいただけますでしょうか。

豊口 これまでの活動については、どうせつくるなら「へぇー」と唸らせるものにしたい、という一念だけでやってきました。栄久庵憲司さんがJIDA(日本インダストリアルデザイン協会)の理事長だった1973年頃より、時代を動かした画期的なものと、それが発生したプロセスがわかるものを、プロダクトやグラフィックなどジャンルを問わず総合的に残そうというアーカイブ計画への動きがありました。大阪万博で知り合った僕ら若手のデザイナーが集い、企画会議を重ねたのです。万博を経てデザインが評価されつつあるなか、今、われわれがやらなかったら、誰もできないという焦燥感に駆られていました。僕がJIDAの理事長を務めたのは1985年から90年ですが、そのときに長年の思いをまとめて経産省に働きかけてもいるのですが、残念ながら、ぽしゃってしまい実現には至りませんでした。でもそれが「国立デザインミュージアム」の設立活動にもつながったと思っています。それと併行して、父の世代のデザイナーも生活文化博物館をつくろうと試みていました。父は家庭で用いる道具や装置は、大量生産され、それが大量消費につながり、生活の変化の歴史が辿れなくなっていることを懸念していました。戦後の復興に邁進した日本の企業は、それまでの歴史的な生産品を計画的に残すという視点をもちあわせていなかった。そのほとんどが残存されていないことを憂いていました。今では企業文化として自社の歴史を記録・保存する企業もありますが、「二十世紀の生活財」を残すことの大切さを訴えていたのです。

ー JIDAデザインミュージアム発足とは別の活動があったのですね。そうした水面下の動きは「箱もの」としての形になりませんでしたが、企業やデザイナーの意識を変えていくことにはなったといえるのではないでしょうか。もう一歩のところで叶わなかった計画がいくつもあったと推察されます。最後に伺います。日本でデザインミュージアムをつくるには、何が重要だと思われますか。

豊口 一番重要なことは、主導権争いをしないことです。JIDAなのか JAGDA(日本グラフィックデザイン協会)なのかなどと言っているようでは始まりません。また、日本のデザインは経産省の管轄ですが、アーカイブ事業をするならば文化庁が中心になるところだと思います。それができるかどうか、難しいですね。

ー 豊口さんが行政の枠組みを超えて新しいデザイン学校をつくられたように、そこには強いリーダーシップが求められると言えそうです。本日はありがとうございました。