日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

内田 繁+内田デザイン研究所(長谷部 匡)

インテリアデザイナー

インタビュー:2019年6月3日(月)15:00〜16:30

取材場所:内田デザイン研究所

取材先:長谷部 匡さん(所長)、佐賀麗菜さん

インタビュアー:関 康子、浦川愛亜

ライティング:浦川愛亜

PROFILE

プロフィール

内田 繁 うちだ しげる

インテリアデザイナー

1943年 神奈川県生まれ

1966年 桑沢デザイン研究所卒業

1970年 内田デザイン事務所設立

1981年 スタジオ80設立

2002年 内田デザイン事務所から、内田デザイン研究所に社名変更

2016年 逝去

内田デザイン研究所

2016年 内田繁没後、長谷部匡が所長に就任し、

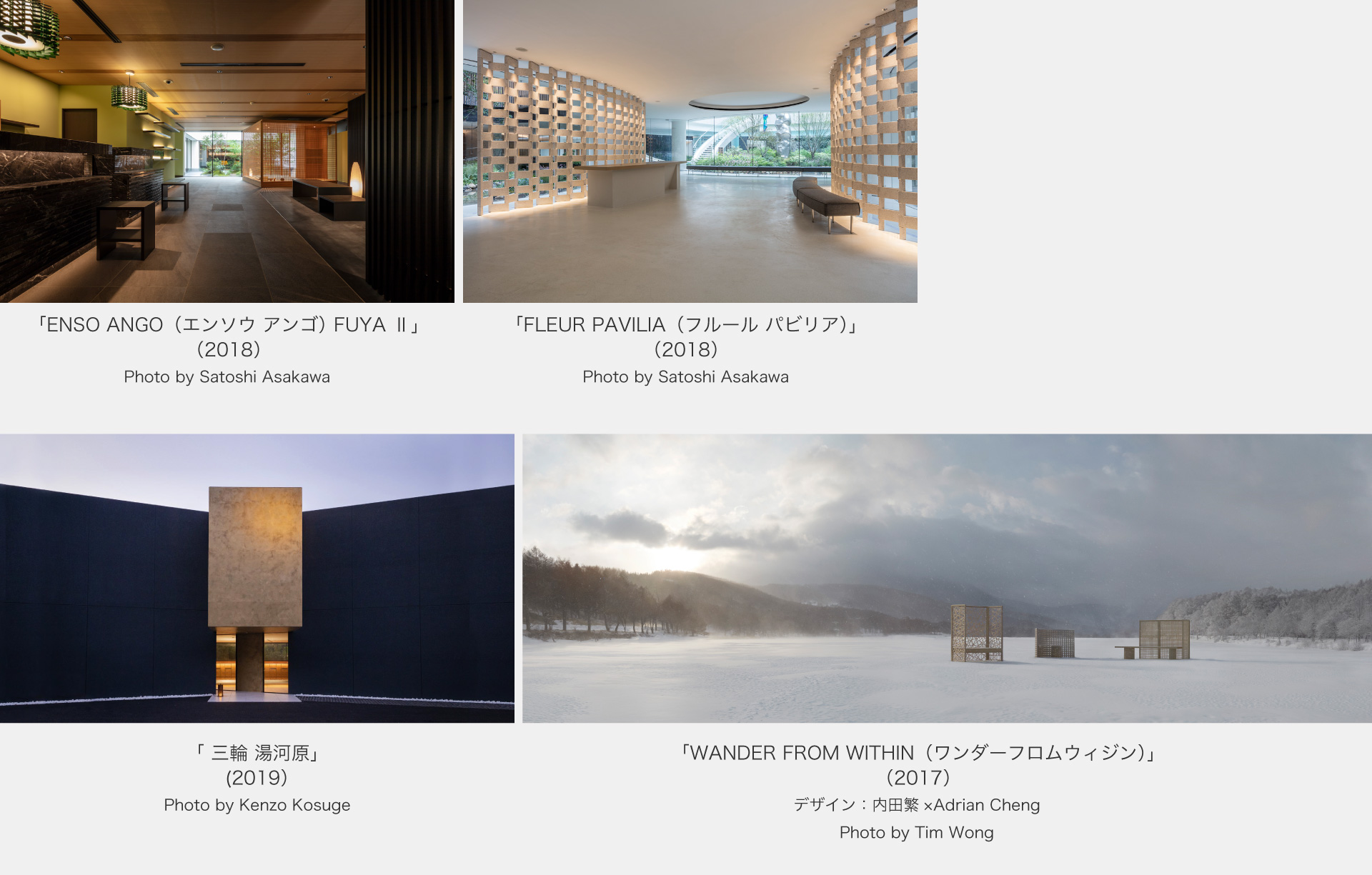

香港の高級マンション「FLEUR PAVILIA」、

ホテル「ENSO ANGO」「三輪 湯河原」などのプロジェクトを展開。

家具や腕時計などのプロダクトデザインも進行中。

イタリア、オランダ、スイスなどで展覧会を開催。

Description

イントロダクション

2016年6月、内田繁さんはとてもお元気で、デザインアーカイブのみならずデザインジャーナリズムへの想いなどを熱く語ってくださった。ところが、同年11月に逝去された。日本のインテリアデザインを牽引した大きな存在が、またひとつ旅立った。

その後、内田デザイン研究所は「内田のおもいやデザインの理念を継ぎながら、インテリアデザインのみならず、建築から家具やプロダクトまで、ジャンルにこだわらず幅広くデザインの可能性を追求しています。(中略)もうひとつのデザインへ、日々新たな取り組みに挑戦するスタジオでありたい」(同社ウェブサイトより)と想いを新たに、長谷部匡が所長を引き継ぎ、ホテルやレストラン、オフィスや住宅など、多彩なプロジェクトを展開している。

内田さんが亡くなって2年半が経った。今回の取材の主旨は、大きくは2点。ひとつは、内田さんに関するデザインアーカイブのその後について。特にインテリアデザインは取り壊されるサイクルが速いためにオリジナルが現存することはほとんどなく、図面や写真しか残らない。そのためなのか、建築やグラフィック、プロダクトと異なり、美術館や研究機関でもデザインアーカイブとして保管している例が極めて少ない。

もうひとつは、個人の名前を掲げたデザイン事務所の多くは本人が亡くなると自然消滅してしまうなか、なぜ内田デザイン研究所は活動を継承できているのか、その背景と現状を伺うことだ。個人事務所をもつデザイナーは同じような問題を抱え、今後のことを模索しているところもあるだろう。

今回は、長年、内田繁さんのすぐそばで仕事をしてきて、現在、内田デザイン研究所を牽引する長谷部所長に話を伺った。

Masterpiece

内田デザイン研究所 代表作

<インテリア>

アルテマイスター CAセンター(2017)

FLEUR PAVILIA(フルール パビリア)(2018)

ENSO ANGO(エンソウ アンゴ)(2018)

新玉川温泉(2018)

三輪 湯河原 (2019)

<展示>

WANDER FROM WITHIN(ワンダーフロムウィジン)(イタリア2017、韓国2017、日本2018)

een hommage aan Mondriaan en Rietvelt door Shigeru Uchida(オランダ2017)

Interview

インタビュー

内田は、自身の死後も研究所を遺す価値があると考えていたと思います

物としてのアーカイブのその後

― 最初に、物としてのアーカイブについて伺いたいのですが、内田さんが亡くなられてから、その後、どのようになっていますか。

長谷部 当初、私たちは大学や公的機関で半永久的に保管してくれるところがあれば、一括して寄贈したいと考えていました。けれども、日本では受け入れ先がなかなか見つからず、ちょうど香港のM+から依頼を受けたので一部を譲り渡すことにしました。それまではすべて八王子の倉庫に保管していましたが、現在は埼玉県のロジスティクスサービス付きの倉庫に移しました。その際に破損したプロトタイプなどを処分したので、今、あるのは完品と茶室、古い書類などです。

― M+には、どういった作品が引き取られたのですか。

長谷部 家具が中心で、70年代の「SEPTEMBER(セプテンバー)」のような黒いパイプシリーズの椅子などの代表作とドローイングも一部含まれています。

内田デザイン研究所の一角には、内田氏がデザインした椅子などが置かれている。

右が「SEPTEMBER(セプテンバー)」、左が「OCTOBER(オクトーバー)」。

― 内田さんは茶室もデザインされましたが、お茶の道具もたくさんお持ちではないでしょうか。

長谷部 打ち合わせルームの壁面収納には、お茶の道具が入っています。自身がデザインしたものと、各地で集めた現代作家の作品もあります。内田が逝去後に研究所を移転したのですが、既存の建物の空間をわれわれがリノベーションして、収納スペースは茶道具の量なども考えて設計しました。

じつは内田の蔵書が5千冊ほどあって、それはさすがに持って来られないと思っていたところ、恵比寿にある照明会社モデュレックスがすべて引き取ってくださいました。内田は生前、前社長の曄道伸彦さんと懇意にさせていただき、現社長の悟朗さんも子どもの頃からよく研究所に遊びに来ていました。悟朗さんも本が好きで、2016年に隈研吾さんが設計し、改築した本社オフィスの一角にライブラリーをつくられました。本は松岡正剛さんがセレクトされたそうです。そこに内田と三橋いく代のコーナーもつくっていただき、私が何回か足を運んで、若い頃に読んだものや哲学書、建築、デザインなどとジャンルごとに仕分けして、ディレクトリもつくりました。普段、仕事でよく使う本を数冊、そのライブラリーからお借りして研究所に置いています。一冊も廃棄することなく引き取っていただいたので、安堵しているところです。このライブラリーは一般にも開放されていて、貸し出しも行っているそうです。

― 今、残っているものは、家具のようなプロダクトが中心になるかと思いますが、空間に関するアーカイブとなると、図面や写真、スケッチでしょうか。

長谷部 図面や写真、スケッチのほかに、模型が少しあります。茶室の模型もいくつかあったのですが、ほとんど消失してしまいました。建築の世界では、模型だけの展覧会を開催するなど、模型を残すことは常識的なことなのでしょうが、インテリアの場合はそういう考えがあまり定着していません。

写真はすべて残っています。一部はデジタル化しましたが、70年代のポジフィルムもまだあり、かなり黄変しています。図面も100%ではありませんが、ほぼ残っています。以前、研究所のOBがボランティアで整理してくれたことがあります。Yohji Yamamotoのショップだけでも100を超える数がありますが、プロジェクトごとに図面と資料を合わせてまとめてくれました。ただし、バラバラになっていたものを整理しただけで、アーカイブ化には至っていません。

それから内田は晩年の15年間ぐらい、「ダンシング・ウォーター」のように動く作品や時間によって変化する作品をつくるようになり、それは動画で記録を残していました。ベルリンに映像を専門にしている方がいて撮りためてくれていたのですが、今年、亡くなられました。私たちのところには、展覧会や作品ごとに編集されたDVDやブルーレイディスクがありますが、ベルリンにはオリジナルのデータが残っていると思います。

また、内田は空間をデザインするときに入り口から奥へ進んでいくアプローチをとても大切に考えていたので、それもいくつか動画で記録しています。

― 内田さんは当時、ご自身の作品を何か記録として、アーカイブとして後世に遺していこうという思いがあったのでしょうか。

長谷部 動く作品は動画でないと表現できないということと、そこで記録をとらない限り、頭の中にしか残らないので取り返しがつかなくなってしまうと思ったのかもしれません。

写真については、内田がデビューした頃に、倉俣史朗さんから「店舗はあっという間になくなるから、写真だけは撮っておいた方がいい」と言われて、それ以来、内田も写真を撮るようになったそうです。ですから、写真はすべてあります。以来、写真家との付き合いはどんどん密接になっていったと思います。このジャンルで活躍する写真家も定着していった経緯があると思います。

― グラフィックデザインでは大日本印刷、建築では建築資料館のような受け皿がありますが、今は存在しませんがインテリアでそういうものをつくるとすると、どういうものが理想だと思われますか。

長谷部 前回の取材でもお話しましたが、立体物はスペースを取り、管理も簡単にはいかないので受け入れてくれる機関がほとんどなく、結局、個人で保管せざるを得なくなります。家具やプロダクトをつくるデザイナーは、みな同じ問題を抱えているのではないでしょうか。受け皿としては、やはりかなりのスペースが必要なので、倉庫のようなものが付属されていないと難しいと思います。

21_21 DESIGN SIGHTは、現在はアーカイブのコレクションをしていませんが、三宅一生さんはこれをつくる以前から、デザインアーカイブの必要性を訴えていましたね。アーカイブの社会的価値を認める気運がもっと高まれば、公共団体や企業なども考え始めるのではないかと思っています。

日本の美術館では、デザインの展覧会がなかなか開催されないということも、課題のひとつだと感じます。最近ではnendoやwe+のようなアートとデザインの中間領域で活動する人が増えていますが、そういう作品は普段、アートを見る人にとって入りやすいのではないかと思います。今、世界的にアートとデザインの境目がなくなっていっていて、デザインに対する価値や見方も少しずつ変化し始めています。今後、さらにその方向に動いていけば、アーカイブに関して日本でも何かやらなければという気運が高まるかもしれません。みなさんのようなNPOの活動でデザインアーカイブの調査をして記録を残しながら啓蒙活動をされていることも一助になっていると思います。

事務所を継承するために

― 私たちの活動は今年で4年目を迎えますが、最近、思うのは、どんなに物が残っても、それをデザインしたデザイナーが忘れられると死蔵品になってしまうのではないかということです。アートの作家や画家については、没後節目の年に展覧会や書籍の出版が企画され、その人の存在をあらためて思い出す機会があります。デザインの場合は、個人事務所はその人が亡くなったら事務所自体がなくなることもあり、展覧会のために作品を借りたいとか話を聞きたいという場合に誰に連絡をとったらいいかわからなくなってしまうことがあります。内田デザイン研究所では、長谷部さんを中心に上手く引き継がれて、内田さんのスピリットやマインドを継承されていますが、とても稀有なケースではないかと思います。それに至った背景、あるいは今後のことを念頭において、何年も前から準備をされていたのでしょうか。

長谷部 内田は個人のデザイン活動として作品を発表しながら、自分たちが手がけるデザインが社会的にどのような評価や価値を見出し、どのような世代を育成し、どのように世の中に貢献していくかという公益性的な視点を常に考えていたと思います。どこか親分肌のところがあったので、自分がひと肌脱いでやらなければと、そういうインキュベーションや啓蒙も含めて業界全体がボトムアップしていくために危機感と義務感のようなものを併せ持って取り組んでいた気がします。前回の取材で、内田が言っていた「雑誌をつくりたい」という思いも同じです。多彩な人が集まるフォーラムをつくり、みなで議論し、デザインそのものの次元を高めていきたいと考えていたということでしょう。

そういうものの考え方だったから、事務所名は、最初は「内田デザイン事務所」でしたが、その後、内田と三橋と私と3人でいろいろ議論して、「日本デザイン文化研究所」という名称が候補に挙がりました。けれども、少し大上段過ぎないかということと、やはりデザイナーの顔が見えたほうがいいということで内田の名前を入れて、また「事務所」ではなく「研究所」の方がいいということで、2002年に「内田デザイン研究所」と改称しました。研究というと、公益性のあるもののために自主的に試作するというイメージがありますが、まさに自分たちの作品表現以外の公益性のあるものや社会性のある活動も行うという姿勢が反映されています。

ですから、そういう主旨からして、内田は自身の逝去後も研究所を遺す価値があると考えていたと思います。研究所を引き継ぐことについては、以前、内田から「お前はどう考えているんだ」と聞かれたことがありますが、きちんと答えたわけではありませんでした。内田の逝去後、背負うものがとても大きいので、いろいろと悩みました。解散も考えましたが、物が散逸してしまう危惧と、今いるみんなが、意を汲んで一緒に続けていけるならそれも大切かと思っていたら、スタッフは結局一人も辞めず、背中を押された感もあります。

― 内田さんが亡くなられて、新しく始めるときに研究所名から内田さんの名前を取るという選択肢もあったと思いますが、残されたのはどうしてですか。

長谷部 内田のデザインは、例えば、表面的な形や癖というような個人の表現は、一代で終わると思います。けれども、やはりもともと内田が設立した研究所ですし、内田によって今の方向性がつくられたので、名前を残すのは当然だと思いました。最後の最後にこれでいいかジャッジする存在はいなくなりましたが、内田が社会に対して何を伝えたかったということを考え、それを軸にして次の時代に発展させることを目指しています。今いるスタッフは、新人2名をのぞいてほかはみな、内田と一緒に仕事をしてきた人間です。内田はスタッフと飲みに行ったり、自分のデザインに対する考えを話したり、コミュニケーションをよくとっていたので、彼らにも内田のスピリットやマインドは受け継がれていると思います。

― 柳宗理さんの事務所も組織業ではなく、財団法人です。デザインは個人の表現ではなく、公的なものであるという点が共通しているように感じました。

長谷部 私は柳さんにお会いしたことはないのですが、同じような思いはあったと思います。先ほども言ったように、内田は個人としての表現活動をしながら、一方で業界全体を正していくことにも積極的に活動し、2000年以降は教育に対しても情熱をもって取り組んでいました。若い人たちに何か伝えたいという思いがひじょうに大きく、桑沢デザイン研究所の所長や東京造形大学の教授も務めました。講演会をするときには、事前に自分で資料をたくさん集めて一生懸命勉強していました。そのときに話す手書きの文章や資料も残っています。

デザインに関する著書も数々出版しました。『戦後日本デザイン史』(みすず書房、2011)は、2018年に中国でも出版され、今年は韓国版が出ることになりました。ほかにも多数出版している中でこの本が選ばれたのは、おそらく中国でも韓国でも日本のデザインの歴史に興味があるのだと思います。

― その書籍は、研究者や学者が客観的な視点で書くものと違って、デザイナーである内田さんが実体験をもとに書かれているのでリアリティや説得力が感じられます。話は変わりますが、このデザインアーカイブの取材で松永真さんの事務所に伺ったときに、その空間を内田さんの奥様である三橋いく代さんがデザインされたと聞きました。三橋さんのアーカイブはどのようになっていますか。

長谷部 三橋はプロダクトをあまりつくらなかったので、残っているものもほとんどありません。引退したのは90年代で、活動期間が短かったこともあります。残っているものは、昔の作品の写真くらいでしょうか。三橋はとにかく細かくて、几帳面でした。引き出しの中には鉛筆を短い順に並べ、暮れの大掃除は3日間かけて行っていたりしました。昔、デザイナーは凝ったデザインの年賀状をつくりましたが、それをファイリングしてコレクションしていました。そういうほかのデザイナーとの交流を通してもらった自分以外のものがたくさんあって、内田のものと一緒に埼玉の倉庫に保管しています。年賀状などの一部は、ご親族がお持ちになりました。

「SUIVI 銀座松屋」(1986)

デザイン:三橋いく代

Photo by Nacása & Partners

「撫松庵・十年の証明展」(1987)

デザイン:三橋いく代

Photo by Nacása & Partners

時代とともに変容するインテリアデザイン

― 内田さんは、内田デザイン研究所の前は、「スタジオ80」という事務所名で仕事をされていましたね。

長谷部 「スタジオ80」は、もともとインテリアデザイナーの西岡徹さんと内田が立ち上げたものです。70年代に2人とも個人事務所をもっていました。当時は個人のクライアントとデザイナーが互いに夢を語り合いながら、新しくておもしろいお店や理想の家などを目指してつくっていました。「今度、バーをつくるんだけれど」とクライアントが言うと、デザイナーが「そのお店を僕にやらせてほしい」と言って、お金がないなら「どこかから工面してこよう」という具合だったそうです。ところが、70年代の後半くらいから企業がデザインの価値に着目するようになって、法人ベースで仕事を依頼するようになりました。そこでデザイナーも組織化して社会的にきちんとした立場をとることが必要と考え、西岡さんと内田は「スタジオ80」をつくったのです。その2年後くらいに三橋が加わりました。その後、バブルが崩壊して、世紀が変わる頃に内田はこの組織は一定の役割を終えたと見て、あらためて原点に戻ろうとスタジオ80を出て、個人の事務所に移行したということです。「スタジオ80」は、われわれとは別に今も残っています。

― 今、インテリアデザインの仕事は大きな組織会社が大半を占めていて、建築も同じように大手のゼネコンやハウスメーカーが手がけることが多くなってきています。最近、若いデザイナーと話をしていたときに、今は工事の納期が優先され、表現の自由がないという話になりました。

長谷部 70年代は個人のクライアントとデザイナーが組んでおもしろいと思う仕事をしていましたが、80年代にはバブル経済ということもあり、商業施設の仕事が一気に増えていきました。数年でなくなる、消費されていくデザインに対して内田は少々抵抗を感じていました。インテリアデザイン業界が商業のサイクルのなかにどっぷり浸かっていたことを批判し、当時の雑誌に掲載されている流行を追いかけるような、今がよければいいという、かりそめの華飾的なデザインを見て「情けない」とよく言っていました。長く愛されるものをデザインするべきだと言いたかったのかもしれませんし、もっと顔の見える関係のなかで仕事をすべきだとも考えていたと思います。現在はオン・ザ・ビジネスで物事が進んでいくなかに、デザインの仕事が組み込まれてしまっています。費用対効果や投資回収という考え方は大切だけれども、そこで対象となる数字は含みをもたせにくいので、もっと広範囲な見えない関係の編み目のなかの影響や意味のあるものを拾いあげるということが見えにくくなってしまっているということでしょう。つまり、長い目でみたときの価値ということです。予算やスケジュールがガチガチの状況のなかで今、自由な表現をしたい若手は、自分たちでプロダクトをつくって自主的に展覧会を催しているのだと思います。

― 一方で80年代は、日本のインテリアデザインの世界が大きく変わった時期でもありました。剣持勇さんなどの世代までは、建物の中のロビーのデザインというようにインテリアは建築の中の一部だったのが、内田さんや倉俣史朗さんの世代になってようやく独立した形になったと思います。

長谷部 私が倉俣さんにお会いしたのは、晩年の亡くなる数年前で、肩書きはデザイナーでしたが、内田はインテリアデザイナーと言っていました。倉俣さんがなぜデザイナーという肩書きにしたのか、内田がなぜインテリアデザイナーと称していたのか、それぞれに思うところがあったと思います。デザイナーというと、言葉としても手がける領域にしても広義で、アートに近いものからデザインまでを含んで可能性も広がると思います。内田も建築や家具、インテリア、アートに近いようなことも手がけましたが、インテリアデザイナーという立ち位置からものを見てプロダクトをつくるという考えをもち、そこに軸足をおいていました。

― 今、メディアに取り上げられる人は、個人名を掲げた事務所ではなく、ファームをつくってブランド化している人が増えていて、インテリアも建築もプロダクトも何でもやるという、ジャンルが幅広くなってきています。

長谷部 今の若い人は建築家だとすると、建築の分野では思うように仕事がないのでインテリアデザインの分野に流入してきたり、ファッションを学んだ人がインテリアをデザインしたりなど、多種多様な出自の人が増えています。インテリア以外の人が空間をデザインした場合でも、日本は施工技術がとても高いので、ラフなスケッチでもきちんとした図面に起こして完成させることができるのだと思います。それは私たちの力不足でもあると思いますが、施主が求めているのは新しいイメージであって、それを考えられるのだったらインテリアデザイナーでなくてもどんなジャンルの人でもいいからです。

それはある意味で時代的な必然もあるでしょうし、決して悪いことではないと思います。今の時代を生きる人の関心が、装飾品や衣服から家具や空間に広がっていくなかで、必ずしも特定の専門家だけが表現や仕事をするのではなく、抱いているイメージやクオリティが求めるものに合っているなら、専門は問わなくても成立するのだと思います。もしそこに問題があるとしたら、ものづくりの理念ということでしょうか。専門家には、専門の背景があるということです。

また、今、問題なのは、いかに効率的に最大限の効果を発揮する物を早く安くつくれるかということが求められていることです。先ほど、工期が優先されるという話がありましたが、最初に投資回収の年数を考えるのが前提になっていて、それが当たり前のようになってきています。昨今の観光産業についても、あまりにも急速に進められているので混乱状態にあります。そういう今だからこそ、流行に乗らずにきちんとした理念をもってデザイナーが提案できることが大切だと思います。

― たしかに、六本木や銀座の裏通りなどに細長い鉛筆のようなホテルが軒並み建設されていますが、流行が去れば、荒野と化してしまうのではないかと危惧します。みな、お金儲け主義に走っているような印象を受けます。

長谷部 観光文化の上に産業が成り立つ構造にならなければいけないと思うのですが、今は文化が消費される飾りのようになっていて、儲けることが第一に考えられています。明日なくなってもいいというような世界で生きる人と、デザインで何かを残そうと考えている人と、2者に分かれているのかもしれません。『戦後日本デザイン史』の本は時代の代表作とも連動していて、その時代にどのような価値が評価され、どのようなメッセージが発せられていたのかということも記されています。この種類の本が50年後にまた出版されたとして、その後の2010年から2060年まで自分が手がけたものがその本に載る価値があるかどうかと考えたときに、自ずとやるべきことが見えてくると思います。

― 何十年か経って振り返ったときに、その頃のものがなくなってしまったということが一番の問題です。すべてを残すことは難しいと思うので、せめてエポックのものはうまく後世につないでいくことが大切だと考えます。ご本人が亡くなっても続いている事務所は、建築では坂倉建築研究所や前川設計建築事務所など数多くありますが、プロダクトやインテリアでは剣持デザイン研究所や柳工業デザイン研究会なども含めて10軒もあるでしょうか。そのなかで内田デザイン研究所は、今は長谷部さんがいますけれど、内田さんの作品や内田デザイン研究所のものがこれから30年後、50年後にどのような形で後世に遺っていくかということもありますね。

長谷部 一種の実験だと考えています。実験してみたけれど、やはり違うと思ったらそこでやめてしまうかもしれませんし、さらに広がりをもてるようになるかもしれません。今の段階では、わからないですね。

今、取り組んでいる京都のホテルのプロジェクト「ENSO ANGO(エンソウ アンゴ)」は、内田が亡くなってから数カ月後にいただいた仕事ですが、今年は京都以外のプロジェクトもさらに2、3軒完成する予定です。ちょうど今、スイスで展覧会を開催していますが、展覧会については今後もやってきたいと思っています。まだまだ力が及んでいませんが、今後もデザインの仕事と、公益的で文化的な活動を両立していきたいと考えています。

― 2004年に西麻布に内田さんがつくられたギャラリー「ル・ベイン」で行われた展覧会は、まさに公益的で文化的な活動でしたね。

長谷部 「ル・ベイン」は、人が集まる拠点づくりのひとつでした。今また、このデジタル時代だからこそ、人が集まることはとても大切なことだと感じています。そこで新しい出会いやコミュニケーションが生まれ、またデザインにとって発表の場があるということも重要なことだと思います。 最近では、70年代にあったようなミニギャラリー兼ショップのような場が増えていますね。偏った好みの世界で、ある意味、サブカルチャーの延長なのかもしれないのですが、物オタクのことを昔は数寄者といったわけですからね。物数寄とか。そこに多彩な人が集まり交流が生まれていて、新しい世界が展開されているようです。

― そういう小さな塊もたくさんモザイクのように散らばれば、ひとつの大きな力になると思います。本日はありがとうございました。

ル・ベインの展示

「アンドレア・ブランジ×内田繁 MODERNITA DEBOLE 弱さのデザインを求めて」(2005)

Photo by Satoshi Asakawa

「ジョアンナ・グラウンダー + パトリシア・ウルキオラ」展(2006)

Photo by Satoshi Asakawa

山田幸泉 個展「くう」(2010)

Photo by Kozo Sekiya

内田繁さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

内田デザイン研究所 http://www.uchida-design.jp

内田 繁

インテリアデザイナー

インタビュー:2016年6月13日(月)11:00〜12:00

取材場所:内田デザイン研究所

インタビュアー:関康子 浦川愛亜

取材先:内田 繁さん、長谷部 匡さん(副所長)、佐賀麗菜さん

インタビュアー:関 康子、浦川愛亜/ライティング:浦川愛亜

Description

説明

商業・住空間、家具、工業デザイン、地域開発など幅広い活動を国内外で展開。常に時代性を見据えながらデザイン界の中心で活動し、デザインの本質を真摯に追求し続けている。

次々に新星が現われた60年代後半の日本のインテリアデザイン界において、岩淵活輝、境沢孝、倉俣史朗に続く旗手として内田が登場した。日本のファッションデザイナーが台頭した70年代には、インテリアデザイナーらも自身のデザイン空間を世界に発信。内田は「Yohji Yamamoto」のブティック一連を手がけ、精神性が深く根差した「現代の日本的な空間」と国内外から高い評価を受けた。

ポストモダンの概念が隆盛した80年代には、レストランやバー、ホテル、ショップなど、多彩な空間を手がけた。この時代の代表作のひとつが、イタリア人建築家アルド・ロッシとの福岡の「ホテル イル・パラッツォ」。空間デザインは国際的に活躍する多彩なデザイナーと協働し、「デザイナーズ・ホテル」の先駆けとも言われ、世界中から注目された。90年代には、折り畳み式の茶室「受庵・想庵・行庵」を発表。欧州の美術館でも巡回展を行い、世界に日本の伝統美を伝えた。「行庵」は、英国のコンラン財団にパーマネントコレクションに選定された。

21世紀を迎えた2001年以降、20世紀の強さの時代に対して「ウィーク・モダニティ(弱さという感覚世界のデザイン)」を提唱。卵型のやわらかな光が印象的な照明「ウォーボ」や、想像上の動物をイメージした椅子「ムー」をデザイン。2009年ニューヨークで展覧会「ぼやけたもの、霞んだもの、透けたもの、ゆらいだもの」を開催し、そのテーマの言葉の中に現代の人間が本質的につながることのできる何かがあると考える。著書も数多く出版し、自身が現場で見て、肌で感じ取ってきた出来事を書き印している。母校の桑沢デザイン研究所の所長を2008年から2011年まで務めた。

Masterpiece

代表作

<インテリア>

Yohji Yamamoto、科学万博つくば'85政府館(1986)

ホテル イル・パラッツォ、青山見本帖(1989)

神戸ファッション美術館(1997)

オリエンタルホテル広島(2006)

ザ・ゲートホテル雷門 by HULIC(2012)

<プロダクト>

椅子 September(1977)

時計「ディア・モリス」(1989)

茶室「受庵 想庵 行庵」(1993)

ロビーファーニチャー インテリアスケープ(2003)

照明器具 ウォーボ(2004)

スツール ムー(2005)

<書籍>

『椅子の時代』(1988・光文社)

『都市を触発する建築 ホテル イル・パラッツォ』(1990・六耀社)

『インテリアと日本人』(2000・晶文社)

『茶室とインテリア』(2004・工作舎)

『普通のデザイン』(2007・工作舎)

『戦後日本デザイン史』(2011・みすず書房)

Interview

インタビュー

アーカイブの内容と保管先

― 日本の戦後のデザイン界をつくってこられてきた方々がご高齢になられ、中にはお亡くなりになっている方もいます。みなさんが今、デザインアーカイブ、デザインの足跡というものをどのように保存されていて、将来、どのように残していこうと考えられているのかということをインタビューさせていただいて、記録として残していきたいと考えております。

内田 それはいいことですね。

― 今日はぜひ、戦後のデザイン界を牽引されたおひとりである内田さんが、ご自身のアーカイブをどのように保管されていらっしゃるのか、また今後、それをどうされていくのかということについてお考えを伺えればと思っております。内田さんは膨大な量のデザインアーカイブをお持ちだと思いますが、今はどこかに保管されていらっしゃいますか?

長谷部 八王子に倉庫がありまして、そこに保管しています。代表作は、香港のM+に買い取っていただきました。

― 完成された作品ももちろんですが、そこに至るまでのアイディアスケッチや図面など、作品の背景にあるいろいろな資料があると思うのですが、その辺りのものはどのようになっていますか?

長谷部 模型は一部しかとっていなくて、スタディ(試作)はありません。デザインリソースのための材料のサンプルのようなものもありません。アイディアスケッチやドローイング、版画は、主なものはあります。

― 写真はいかがですか?

長谷部 写真は全作品あります。デジタルとスライドと両方あって、一部はデジタルに変換しています。70年代前半までのスライドは、かなり変色してきていますね。70年代後半以降のものは大丈夫かと思います。

― 内田さんは本もたくさん執筆されていますが、本や雑誌、あるいは直筆の原稿、テキストデータなどは保管されていますか?

長谷部 本や雑誌のほとんどは、事務所の本棚にあります。直筆の原稿はありますが、昔のテキストデータはほとんど残っていません。最近のテキストデータはあると思います。

今後の資料の公開に対する考え

― それらのアーカイブは保管し続けていくだけですか? それとも今後、それを一般の方に公開したいと考えられていますか?

内田 今の状況は、中間の対策で、結論ではありません。最終的には、いろいろな人が見てくれるようなものにしたいと考えています。アーカイブをまとめて保管するようなところが日本にあれば、そこに寄付してもいいと思っています。

― そうですね。学生さんなどは内田さんの作品を見たいと思っても、なかなか香港のM+まで行くのは難しいですものね。大学など、いわゆる教育機関が縁のあるデザイナーや作家の作品をコレクションしていくという可能性についてはどのようにお考えですか?

内田 それについては反対ではないのですが、まとめて引き受けてくれたらと思います。2つ、3つ引き取ってコレクションするというのでは、意味がないと思うのです。

長谷部 内田とも以前から話をしていたんです。学校のような教育機関でしたら、アーカイブが散逸してしまうことは可能性として少ないでしょうし、教育にも活用できるのでいいと思っています。けれども、内田が言うように、2、3脚の家具を持っていたところで何ができるかというのは疑問に思うところです。やはりある程度の量が必要だと思います。

― 日本には、デザインミュージアムと呼ぶに相応しいところがまだありません。

内田 ないですね。

― 一時期、三宅さんがデザインミュージアムをつくろうというお話もされていました。私たちも長年デザインに携わってきた者として、日本のデザインアーカイブを次代に残し、日本にデザインミュージアムをつくる、ひとつのきっかけになればという思いからこの活動を始めました。

内田 いいことですね。当時、三宅さんは、とても熱心に話をされていましたね。僕も熱心にその話を聞いていました。

どのようなデザインミュージアムが理想的か

― 三宅さんは当時、大きな建物をつくって、そこにアーカイブをコレクションしていくというようなことをイメージされていたと思います。その大きな建物の中がいくつか小さな部屋に分かれていて、内田さんの部屋、倉俣史朗さんの部屋というように、それぞれの部屋にデザイナーの方の作品が展示されているというようなことも考えられるかと思います。けれども、今の時代になかなかそういう大きな建物をつくるのは、予算的にも難しいと思います。たとえば、デザイナーの方々の事務所はとても素敵なので、そこを小さなミュージアムにして何らかの方法でそれらをつなぐということも考えられるかなとも思っています。内田さんはこういうデザインミュージアムがあるいいというような思いやお考えはございますか?

内田 今、突然、言われてもわかりませんが、おっしゃったような大きな建物の中にいくつか小さな部屋があって、その中のひとつに僕のものを展示するというのもいいかもしれないと思います。まずはみなでそれを話し合っていったらいいと思いますね。デザインミュージアムとは何かということを含めて。どういうものをつくったらいいか、おそらく僕の周りのみんなの頭の中にもそれぞれあると思うんですよ。

― 先日、黒川雅之さんにお話を伺ったのですが、デザインの中でもインダストリアルデザインというのは基本的に用の美なので、それが動かずにただ展示台に置かれていても面白くないのではないかと。

内田 編集の仕方ひとつじゃないですか? 問題は、編集ですよ。

― はい、黒川さんもそういう工夫が必要だろうとおっしゃっていました。

内田 ただ、置いているだけではなくてね。上手く編集すれば、大きな価値が出ると思いますよ。

― グラフィックデザインのアーカイブに関してはまとまって大学や美術館、印刷所など、いろいろなところに保管されているようです。グラフィックと違って、家具などの立体物は場所をとるので保管する場合に不利だと思うのですが、物として残していくことの難しさということについては、ほかに何かあるでしょうか?

内田 やはりアーカイブをまとめていくという作業が一番難しいことだと思います。それを誰がまとめるかですよね。相当、問題点が多いですから。どうしたらまとめられるのかという、その大変さについては、みんなわかっていると思います。

長谷部 それから今の段階では、アーカイブの保管の方法もおそらく定式化していないのではないでしょうか?

― それも問題のひとつとして挙げられますね。

今の時代を切り取る雑誌をつくる

― 私たちはこの活動を始めたばかりなのですが、もしも何かこういうこともしたらいいのでは、というようなご提案やご意見がございましたらと思います。

内田 なるべく早くやったほうがいいと思いますね。

長谷部 アーカイブの整理というのは、確かに今、やっておかなければいけないことかもしれませんね。手遅れになってしまいそうなものが、たくさんあるような気がします。

内田 今ならば、僕の周りにはアーカイブを持っている人が多いと思いますから。僕がこの本(『戦後日本デザイン史』みすず書房)を書いたのは、今、書いておかなければと思ったからです。実は昨年、雑誌をつくりたいから協力してくれないかといろいろな出版社に話を持ちかけたんですが、今は新しい雑誌をつくるのは難しいということで。

― どのような雑誌をイメージされていらっしゃるのですか?

内田 まさにその時代、そのものを表現する雑誌です。言葉で伝えるだけでなく、ビジュアルとしても、作品としても見ることのできるものです。デザインの出来事というのは、時代の流れの中であっという間に世間から忘れ去られてしまいます。そのままにしていたらだめだと思って、とりあえずメモをとっていました。この本も、そのメモをもとに書いたのですが、たとえば、銀座松屋です。時代の節目にさまざまな重要な展覧会を行ってきました。特に1966年の「空間から環境へ」は、大変いい展覧会でした。絵画、彫刻、写真、デザイン、建築、音楽といったさまざまな分野の作家が、「デザイン分野の解体」というテーマのもとに、それぞれが作品を制作したんですね。作品同士は関係性を持ちながら配置されていて、手で触れると変化するという、従来にはなかった来場者参加型で、人と環境、デザインと人の生活といった、さまざまな問いを投げかけるものでした。1968年問題もデザイン史上、とても重要な出来事でした。反体制運動思想のうねりが世界中に自然と湧き起こって、工業化社会から情報化社会へと移行していった、時代のターニングポイントになりました。それをさらにデザインを通して見える形にしていったのが、イタリアで起こったラディカリズム運動です。というようなことが、デザイン界ではたくさん起きています。これほど大きな出来事ではないことのほうがたくさんありますね。

デザインの思想を残していくことが大事

― 内田さんがつくられたいと思っている雑誌では、たとえば、世界デザイン会議が今、開かれたとしたら、ただそれが開催されたという出来事の紹介だけでなく、そこで何が問題となって、デザインというのがそこで何ができるかというような提議まで含めた情報発信をしていくということですね?

内田 そうですね。もう一歩、突っ込んだ内容にすることが大事だと考えています。振り返って、僕自身が深く突っ込めなかったと反省しているのは、70年代のインテリアデザインとファッションデザインの融合です。倉俣史朗さんと三宅一生さん、河崎隆雄さんと川久保玲さん、僕と山本耀司さんというように、その当時、インテリアデザイナーとファッションデザイナーが組んで新しい空間を生み出していきました。なぜそういう現象が生まれたのか。単にファッションとして綺麗だとか、華やかだったとか、それが空間としてどうだったということではなく、なぜそういう空間をつくらなければならなかったのか、社会は何を求めたのか。空間というのは、社会が求めた現れですからね。そういうようなことを網羅した雑誌というのがほしいですね。今は雑誌が雑誌でなくなっています。といって、昔の雑誌が素晴らしかったわけではないけれど、少なくとも今の雑誌よりは、時代背景と共にあった気がします。

― そういう意味では、70年代、80年代というのは、思想性のようなものがデザイナーにもありましたし、そういうことを認めてくれるクライアントもいました。今は市場主義で、金儲けをすることが一番の価値になっていて、思想性やこだわりのようなものが排除されているような状況にありますね。

内田 まずかったなと思うのは、思想としていろいろ残さなければいけなかった時期に、誰も何もやってこなかったということです。たとえば、東京デザイナーズ・スペース。当時の日本を代表するデザイナーがジャンルを超えて参加して、会が発足されてギャラリーがつくられました。1976年から約20年間も続きましたね。さまざまな展覧会が行われて、あれなどはまさに思想そのものだったと思うのですが、結局はただ寄り集まって、騒ぐようなものに終わってしまった。同じようなことがその後、ずっと繰り返されていて、今に延々とつながっているような気がしてなりません。

― 今は雑誌が成立しにくい時代で、出版業界は苦戦を強いられています。情報はネットにすぐに上がるので、雑誌を買わなくても得ることができます。ですから、今、雑誌をつくるとなると、まったく違う何かを仕掛けていくものでないといけないと思いますし、内田さんがおっしゃるように、今、現場で起きていることをきちんと記録しておくということも大切だと思います。昔はいろいろなムーブメントが雑誌の中からも生まれてきました。もしかしたら、そういったことを今の時代の視点でまた新たに仕掛けられるかもしれませんね。本日はどうもありがとうございました。夏ぐらいからWebを立ち上げていく予定でおります。

内田 いいですね。このことはとても大切なことですから、協力できることはしますから、ぜひやってください。

内田繁さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

内田デザイン研究所 http://www.uchida-design.jp