日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

山中俊治

デザインエンジニア

インタビュー:2025年3月25日 15:00~17:00

取材場所:東京大学 駒場リサーチキャンパス 山中俊治研究室

取材先:山中俊治さん

インタビュアー:関 康子

ライティング:関 康子

PROFILE

プロフィール

山中俊治 やまなか しゅんじ

デザインエンジニア

1957 愛媛県生まれ

1982 東京大学工学部産業機械工学部卒業

日産自動車入社、デザインセンター勤務

1987 独立、フリーランスデザイナーとして活動

1991 東京大学客員助教授(特任准教授)就任 (~1994)

1994 リーディング・エッジ・デザイン設立

2004 毎日デザイン賞受賞

2008 慶應義塾大学教授(~2012)

2013 東京大学生産技術研究所教授

2023 東京大学特別教授

Description

概要

山中俊治がフリーランスとして活動を始めた1980年代後半から90年代前半、日本はまさにパラダイムシフトのただなかにあって、デザインにも地殻変動が起きていた。例えば、日本の経済成長と空前のバブル景気がアッという間にはじけて、「失われた30年」が始まった。地球はひとつのグローバルビレッジであり資源や環境は有限であることが認識され、大量生産+大量消費社会へのオルタナティブが模索されるようになった。アップルのMacintoshやマイクロソフトのwindowsの普及とともに、コンピュータがデザイン開発に導入されその現場は大きく変わった。こうした変化はその後のインターネットの発達によっていっそう加速されることになる。デザイナーにとっても今までのようにform follows functionを基調としたカッコいい・美しいデザインをしていればよかった時代が終わったのだ。

そんな時期、デザイナー山中俊治の登場はちょっとした事件だった。東大出身という肩書をもつ山中は、新しい時代の新しいデザイナー像を体現する存在として注目されたのだった。その期待通り、彼はデザイン界において「デザインエンジニアリング」という領域を開き、「デザインエンジニア」という新しい職域を確立した。そして「開発中の技術で未来を描く」という独特のアプローチで多くの作品を生み出した。IC乗車システムの原型となった‘Suica’、機能と美しさを融合した義足、そして最先端のロボットたちなど、彼以前のデザイナーが手を付けてこなかった領域に挑戦し、結果を出してきたのだ。

教育者としても優れた山中は慶應義塾大学、母校東京大学で教鞭をとり、デザイン思考の教育を実践し、多くの後進たちを育んだ。また自身のオフィス「リーディング・エッジ・デザイン(LED)」は多くの理工系出身の若者が集まり、まさにデザインエンジニアリングの実験室の様相だった。山中のもとからは田川欣哉や緒方寿人(takram)をはじめ、多くの人材が輩出されている。2027年9月、東京大学に69年ぶりに開設される新学部「UTokyo College of Design」は、山中の長年の東大における実績が少なからず影響していると想像できる。

その山中のクリエティブの原点は漫画。今回は、今でも漫画を描き続けているという山中にその足跡やデザインの未来、そしてデザインアーカイブについて語っていただいた。

Masterpiece

代表作

主な作品

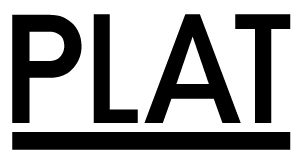

カメラ「O-Product」オリンパス(1988)

腕時計「アスタリスク」セイコーインスツルメンツ(現セイコーインスツル)(1988)

乗用車「インフィニティQ45」日産自動車(1989)

カメラ「Ecru」オリンパス(1991)

在来線高速化実験車両E991系「TRY-Z」東日本旅客鉄道(1994)

両手親指キーボード「Tagtype」 リーディング・エッジ・デザイン (2000) 田川欣哉、本間淳と共同開発

腕時計「INSETTO」 ISSEY MIYAKE、セイコーインスツルメンツ (現セイコーインスツル)(2001)

ICカード自動改札システム「Suica」 東日本旅客鉄道 (2001)

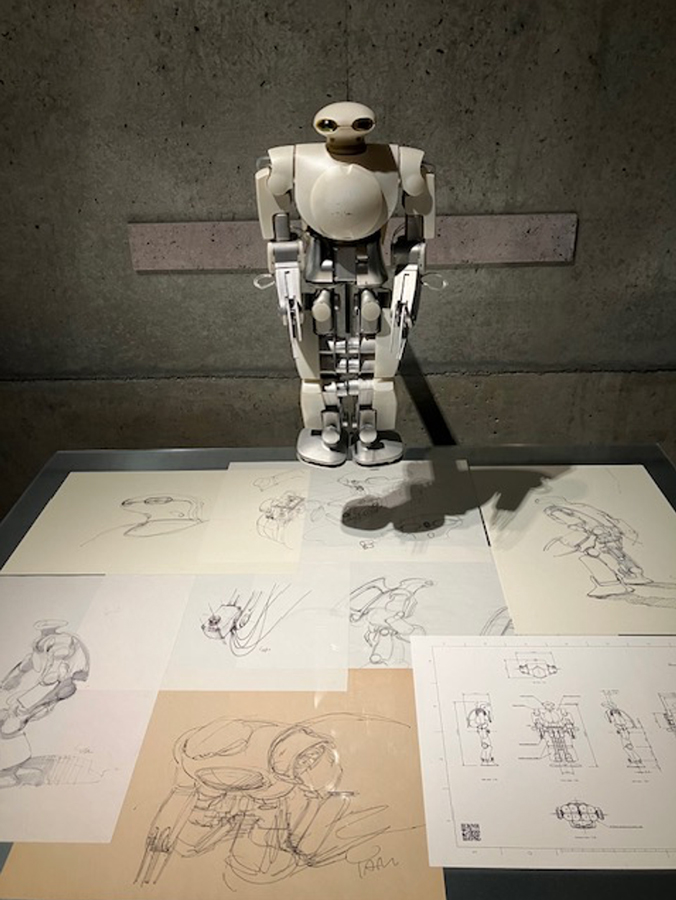

ヒューマノイドロボット「Cyclops」 日本科学未来館、アルスエレクトロニカセンター、愛知万博2005(2001)

ヒューマノイドロボット「Morph3」 (2002) ERATO北野共生システム 古田貴之と共同開発

オフィス用システム家具「S-chair」、「S-table」SUS(2003)山本理顕設計工場と共同開発

携帯電話プロトタイプ「OnQ」NTTドコモ(2004)

PHS携帯電話用SIMカード「W-Sim」および携帯端末「TT」ウィルコム(2005)

ロボットビークルプロトタイプ「Halluc II」(2006) 古田貴之+fuRo*と共同開発

キッチンツール「大根グレーター」「プレシジョントング」「サービングツール一式」OXOインターナショナル(2006)

ロボットインスタレーション「Ephyra」リーディング・エッジ・デザイン(2007)慶應義塾大学脇田研究室と共同開発

オフィスチェア「AVEIN」コクヨ (2009)

ロボットインスタレーション「Flagella」慶應義塾大学山中研究室(2009)

パラアスリート用義足「Rabbit 4.0」慶應義塾大学山中研究室(2012)義肢装具士臼井二美男、今仙技術研究所と共同開発

3Dプリンター製アスリート用義足「RAMI」東京大学新野研究室、義肢装具士臼井二美男と山中研究室の共同開発(2016)SIP「AMを核としたものづくり革新プロジェクト」

RidRoidシリーズ「CanguRo」(2018)古田貴之+fuRoと共同開発

プロジェクト「自由運転」、ホンダ(2020)

スマートウォッチ「WENA3」UIおよび時計ヘッド(2020)

EV用急速充電器「マルチ6」eモビリティパワー、ニチコン(2021)

「自在肢」(2023)ERATO稲見自在化身体プロジェクトと山中研究室の共同開発

*fuRo: 千葉工業大学 未来ロボット技術研究センター (所長:古田貴之)

主な著書

『人と技術のスケッチブック』シリーズ 太平社(1997)

『フューチャー・スタイル』アスキー出版 (1998)

『デザインの骨格』日経BP(2011)

『カーボン・アスリート 美しい義足に描く夢』白水社 (2012)

『X-DESIGN』慶應義塾大学出版会 共著(2013)

『デザインの小骨話』日経BP(2017)

『だれでもデザイン 未来をつくる教室』朝日出版社(2021)

Interview

インタビュー

若者に「自分を何かの専門家に縛らないでね」と言いたい。

そしてそういう人を尊重できる社会になってほしい。

デザイナーへの道

ー 現在ではデザインエンジニアと知られる山中さんですが、工学からデザインの道を志すまでをお話をいただけますか?

山中 僕は愛媛県の松山市に生まれ、小さい頃は自然のなかで遊んでいました。絵を描くことも好きでした。運動は苦手だったけどそれなりに勉強ができたのでそのまま地元の進学校に進んで、まじめに受験勉強をして東京大学に入りました。けれど入学はしたものの「僕はいったい何のためにここにいるんだっけ?」と、しばらくして5月病のようになってしまって勉強に集中できない状態が長く続きました。そんなときに子どもの頃に絵を描いていたことを思い出して、近くにあった漫画本をフッと手に取って模写してみたんです。

ー 絵なら油絵やイラストもありますが、なぜ漫画だったのですか?

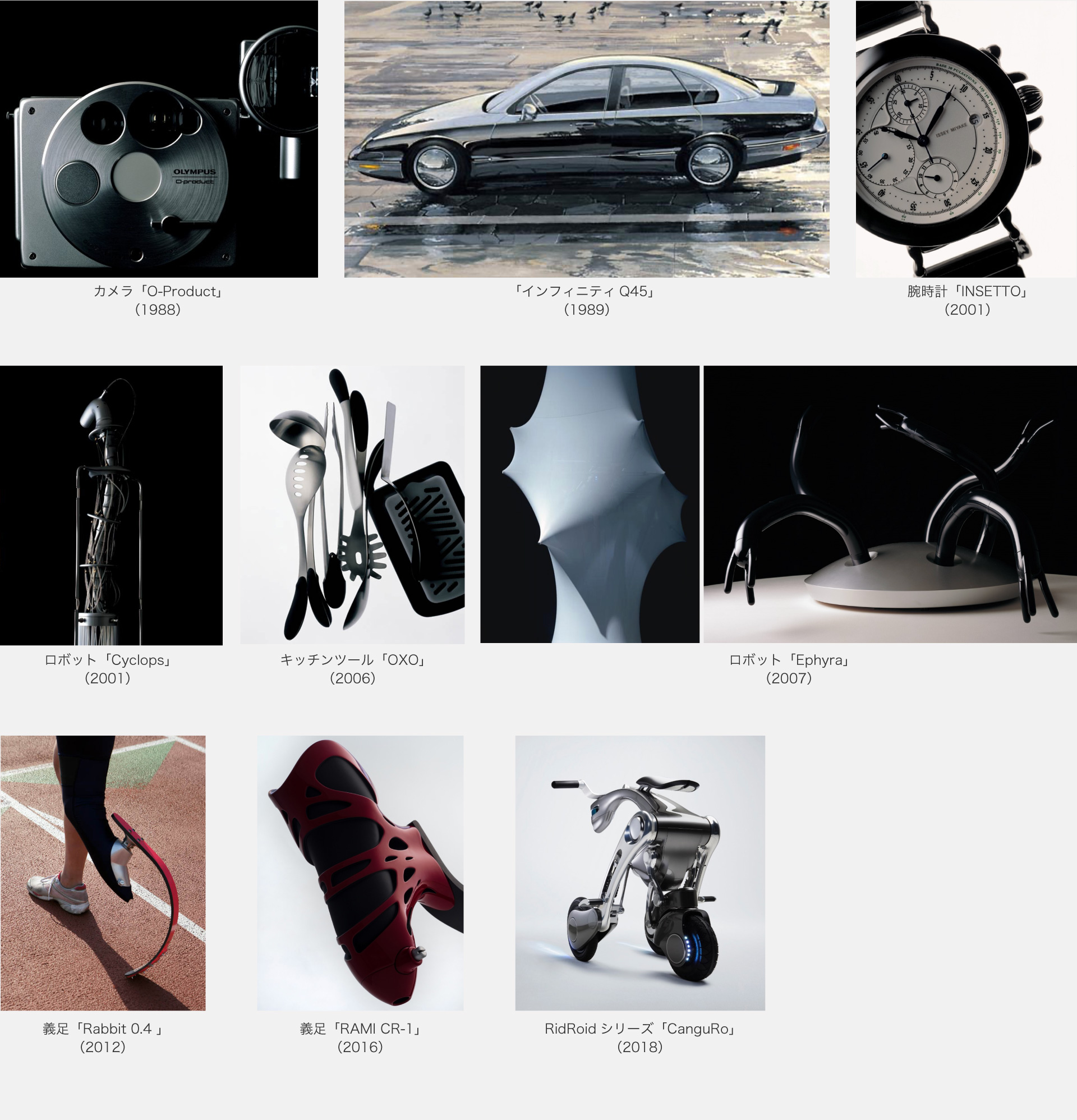

山中 単純に漫画が身近にあったし、読むことが大好きだったから。でも今あらためてなぜ漫画だったかを考えると、「動き」、要は動く人物やスポーツをする人を描くことが好きだったのだと思う。当時、僕は『ドカベン』で知られる水島新司さんの作品が大好きで、スポーツをしている人の動きや躍動感を描きたいんだと自覚するようになった。少し後になりますが、井上雄彦さんの『スラムダング』を見て、こういうの描きたかったんだなと思いました。最初は気分転換で始めたのだけど、そのうちに「東大まんがくらぶ」というサークルに入部して、仲間がいることに勇気づけられてますますのめり込んで、結局2度留年してしまいました。サークルでは同人誌も発行してまだ数千人の規模だったコミケなんかにも参加して、一時期は漫画家になりたいと本気で考えていたくらいです。

ー そんな山中さんがなぜデザインの道に?

山中の躍動感のあるスケッチ

山中 漫画は何よりストーリーがおもしろいことが重要なのだけど、僕は絵を描くことが好きなのであって物語をつくることにはあまり夢中になれなかったんです。これは漫画家になるは致命的だなと思いました。僕は人の動きの躍動感や人体の仕組みに惹かれていたんです。当時はメカの登場する漫画は描かなかったんですが、それが機械工学を選んだ理由でもあると思います。

大学3年生で専攻を選ぶときに建築も考えたのですが、静止した物よりも動きのある物の方が自分に向いていると感じて機械工学科の車両工学研究室を選びました。4年生になり、いよいよ職業を選ぶというときに、「インダストリアルデザイン」という分野があることを知りました。漫画の表現力と機械工学の知識を活かせる仕事のような気がしたのです。まったく未知の世界だったので、自分なりに調べたり、デザイナーに会いに行ってみたり。

日産自動車でカーデザイナーに

ー インダストリアルデザインにはいろいろな分野があります。動きをつくりたかったという山中さんがカーデザインを選ぶのは自然な流れですが、どうして日産自動車だったのですか?

山中 当時の指導教授だった井口雅一先生にカーデザイナーになりたいことを話してみたら、日産自動車に東大出身のデザイナーがいるからと、造形スタジオの部長だった森典彦さんを紹介してくださった。森さんは東大で応用物理学部を学んだ後、プリンス自動車(のちに日産自動車と合併)に入ってドイツのウルム造形大学でデザインを勉強してデザイン部門のトップを務めたという異色の人で、退社後は千葉大学の工学部工業意匠学科の教授を務められた。僕にとってデザイナーへの道を開いてくれ、デザインの基礎、デザインとは何かを教えてくださった師匠でもあり、森さんの影響はとても大きいです。

その森さんにお会いしたときに、彼は僕が進路相談に来たのだと思っていて「デザイナーを目指すならこんな大学で勉強すればいい」とアドバイスをくださった。だけど僕は留年もしているし、デザインをさらに勉強する余裕がなかったのでデザイナーとして雇ってほしいと食い下がりました。すると「今日はそのつもりで会ったわけではないんだけど、とりあえず君の才能を示すものを見せてください」と。それで2週間後に学生時代に描きためた漫画とプレゼン用に描いたクルマの絵を持って行きました。当日は森さんと二人のデザイナーがいらして「クルマの絵はダメだけど、漫画の躍動感は良いね」という評価していただいて、さらに2週間後に4ドアセダンのデザインを持って来るように言われました。それからは図書館で自動車工学などを勉強ながらクルマのデザインスケッチと三面図を完成させてプレゼンしたんです。1カ月後ぐらいのある日、井口教授から「日産が君をデザイナーとして採用したいと言ってきたよ」と言われたんです。

ー 日産でデザイナーへの一歩を踏み出したわけですね。

山中 同期も先輩方もみんな美術大学出身で絵の上手な人たちばかりだったから、初めはその真似をしてたくさんの絵を描きました。デザイナーにとって絵は言葉、言語のようなもので、自分のアイデアや考えを伝えるためにまずは絵が描けなければならない。特にカーデザインのスケッチは独特で、短時間で躍動感のある絵の描き方を中心に構図のとり方やリフレクションの描き方などさまざまな技法を学ばせてもらいました。またインダストリアルクレイといわれる粘土でモデルをつくる方法も一から教えてもらいました。クルマ独特の美意識、張りのある曲面、ハイライトの流れ、視覚的重量バランスの取り方、イメージと製造技術のギャップに起因するディテール破綻などをどうやって克服するかなどなどインダストリアルスカルプチャーの基本を徹底的に仕込まれた気がします。

ー 当時アメリカのロサンゼルスに「アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン(ACCD)」という有名なデザインスクールがあって、日本のカーデザイナーの多くがそこの卒業生でしたね。

山中 そう、日本のカーデザインはACCDの影響を受けていました。1980年代のカーデザインはインダストリアルデザインの花形で、美大出身者のなかでも優秀な人たちが集まっていたようです。日本の自動車産業が世界市場に拡大していた時期でもあって、デザインの現場も活気に溢れ、世界中の有名デザイナーが日本車をデザインするためにやってくるような時代でした。そんな環境で最先端のスタイリングを学べたことは本当に幸運だったと思います。

ー 恵まれた環境だったのですね。

山中 そう思います。ただ一方で、スタイリングだけでよいのだろうかという疑問も膨らみ始めた。と言うのは、僕が乗用車の開発ストーリーを読んで感動するのは、エットーレ・ブガッティやパオロ・ピニンファリーナのようなエンジニアとデザイナーを兼ね備えた人物の物語やものづくりだったのです。でも大会社のデザイナーは分業が進んでいて、デザイナーがエンジンレイアウトやサスペンションの構造に口を出すことはあり得ない。でも車の魅力ってそこで決まることも少なくない。ひたすらスタイリングだけを磨き上げるデザイナーの現場に対して、これでいいのかなあという思いが大きくなっていったのです。

ー 山中さんは美大出身の人たちとはデザインの視点やアプローチが違っていたのですね。

山中 クルマのデザインは商品企画部や車体設計部の人たちとコンセプトやディテールについて話し合うのだけど、僕はスタイリングデザイナーとしては物わかりが良すぎたのかもしれません。曲がりなりにも工学部出身なので、なるほどと彼らの合理性も認めちゃうんです。僕がデザイン以外の部分について意見を言ったり、相手と妥協点を探ったりすると、先輩たちから「余計なことは言うな、簡単に妥協するな」と注意されました。立場を離れればどこかに最適な答えがあるんじゃないかと考えてしまう。先輩たちから注意を受けるたびに「要は喧嘩しろってことなのかなあ?」と違和感があったのはたしかです。

もうひとつは、日産では自分のデザインを実現するためには、社内コンペに勝ち残らなければならないのだけど、先輩方の中には「競争に勝つためのデザイン」に徹する人たちがいるんです。僕のボスが何度も勝ち残った実績のある花形デザイナーだったので、余計にそう感じたのかもしれない。下っぱに対してもすごい圧力で勝負を挑んでくるんです。まあそんな競争に疲れてしまったのかもしれません。

ー とは言え、日産で得たものも大きかったのではありませんか?

山中 日産はデザインを学んだことのない僕を拾ってくれて、そこでカースタイリングを一から学べたことは幸運でした。僕のデザインは有機的だとか生命感があるとか言われますが、それはインダストリアルスカルプチャーとしてのカーデザインで得たものだと思います。僕にとって日産での経験はかけがえのないものでしたし、今日の支えになっています。それでも自分が憧れたデザインはこれじゃないという思いがどこかにありました。‘インフィニティQ45‘という車の最終生産用クレイモデルを仕上げたとき、これで一区切りかなと思ったんです。

ー 山中さんが5年間も会社員をしていたということが驚きですが(笑)。

山中 ハハ。でも実際、相当ダメ社員だったみたいで、辞めるときに社員としては使いづらかったと言われました(笑)。

ー そしてフリーランスとしての一歩を踏み出したのですね。

山中 その頃アクシスに出合って、『AXIS』誌に原稿を書いたり、「テクノロジー・ビジュアリエーション」という連載を持たせてもらったり、企画展覧会にも参加させていただきました。当時編集長だった関さんに最初にお会いしたのは、たしかAXIS誌に掲載されていたアップルコンピュータの広告のための取材でしたね。

ー そうですね。できたてのほやほやの事務所に伺ったことを覚えています。MacⅡとIllustrator88を使ったクルマのデザインについてお話しいただきました。

山中 Illustratorで工業製品をデザインする人がまだほとんどいなかったんで反響がありました。

山中俊治を導いた二人

ー 著書『だれでもデザイン』(2019 朝日出版社刊)を拝読して思ったのが、山中さんにとって人との出会いはとても大きな意味を持っていたということです。もちろん誰にとっても人との出会いは大切なのだけれど、山中さんの場合はまったく新しい領域にポンと飛躍するきかっけになっていたような印象を持ちました。

山中 そうですね。最初の出会いは先に話した森典彦さんでしたが、デザイナーという道を歩み始めてからも、幾人かの人との出会いが今の僕をつくったと言えます。特にフリーランスになって出会った人や環境の影響は大きいですね。

ー 具体的にお話いただけますか?

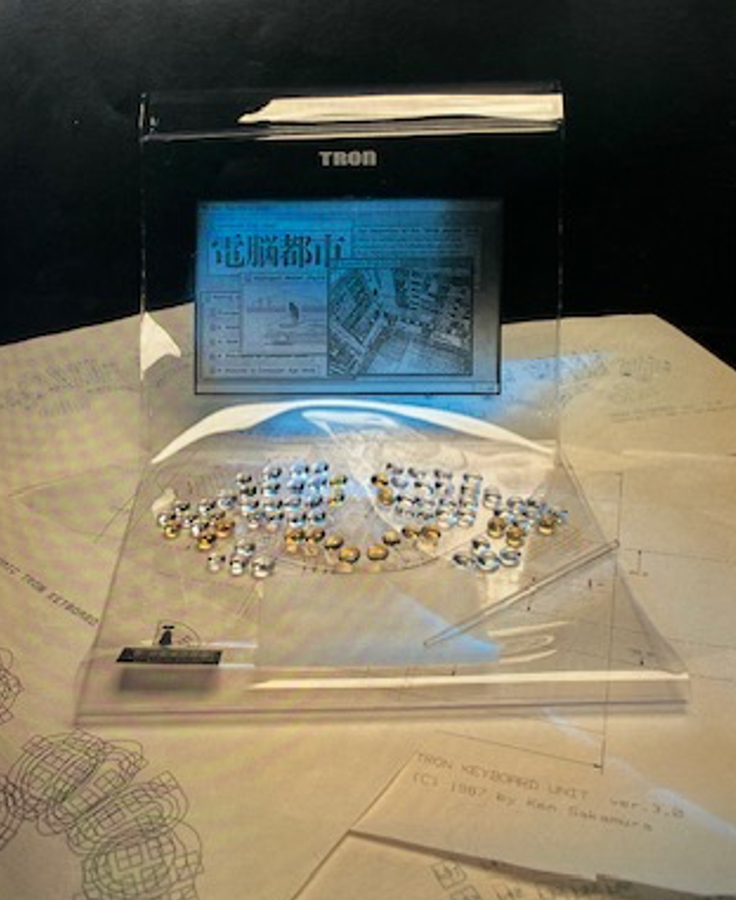

山中 日産を辞めた頃、漫画を一緒に描いていた同級生に、東大教授でTRONプロジェクト(*1)のリーダーだった坂村健さんを紹介してもらいました。坂村さんはTRONという汎用OSだけでなくて、TRONを搭載したいろんなプロダクトをデザインしていて、僕はデザイナーとしてプロジェクトに参加することになりました。坂村さんが企業を巻き込んで制作したキーボードやコンピュータ、電脳住宅などいろいろお手伝いしたんです。

*1 1984年、坂村健を中心に発足した産学共同のコンピュータアーキテクチャの開発プロジェクト。現在、自動車のエンジン制御、通信機器や情報家電など、組み込みOSとして利用されている。

ー TRONプロジェクトは当時大きな話題となっていましたね。今でいうIoT (Internet of Things)の先駆けのようなアイデアだったと記憶しています。

山中 TRONは組み込みOS だったので家電や携帯電話に適していて、一時期は日本製品に大きなシェアを占めていました。国際競争のなかでWindowsやiOSのように世界的に拡大するには至りませんでしたが、非常に先駆的で日本の技術史においても重要なターニングポイントだったと思います。

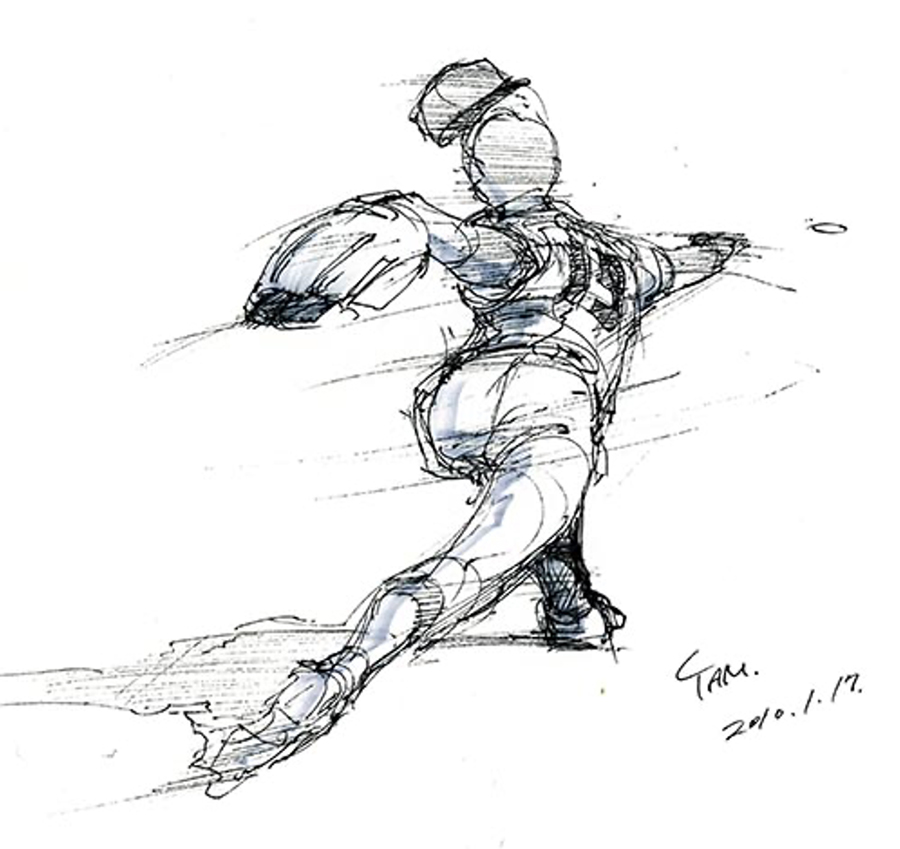

僕がプロジェクトに参加していた80年代後期はスマートフォンどころか携帯電話もなかったけど、坂村先生を中心とするプロジェクトチーム内ではそういうものがある未来について大いに語り合っていました。例えば、未来は誰もがウォークマンのように携帯できる通話装置をもっていて、当時電話番号は家に紐づいているけれども、未来はその人の名前に直接通話ができるようになる、みたいな議論で盛り上がっていたんです。そんな中で僕は、未来の携帯としてスティックのようなものをみんなが持ち歩いている絵や、室内のどこでも無線でパソコンが使えてそれがあらゆる家電や車につながっている絵を描いたりもしました。携帯電話がスマホのような板状の形になるとは想像もしていなかったけれど、思い描いた未来図のほとんどは20年後に実現したのだから驚きです。

ー そういえば、AXIS誌に掲載したTRONの記事で、坂村さんが透明でハンカチのように薄くてグニャッと丸められるコンピュータのモデルをつくってくださったことがありました。

山中 実はあれ僕の手づくりだったんです。坂村さんと研究チームがそういうアイデアを語ってくれて、東急ハンズで買ってきたアクリルやガラスで「TRONを搭載した透明で柔軟なノートPCのコンセプトモデルを制作しました。開発中の技術のプロトタイプをつくって、たくさんの人を巻き込みながら未来を具体的につくって行こうという坂村さんの構想力と行動力はすばらしいものでした。未来の描き方を、坂村さんから学んだと思います。

『AXIS』26号(1988年冬)に掲載されたTRONの未来コンピュータ、坂村健氏のディレクションのもとで、山中がモックアップを製作した

ー 「開発中の技術で未来を描く」という山中さんのデザインの原点はここで育まれたのですね。他に影響を受けた方はいらっしゃいますか?

山中 コンセプターの坂井直樹さんですね。ファッションデザインを基礎とする坂井さんは、感性マーケティングに長けていらした。トレンドの先端にいる個人の「こんなものがあったらいいよね」という妄想を軸に、まずブランディングを想定した世界観を構築し、そこに帰属するものとしてプロダクトをデザインする。未来のものづくりには違いないのですが、技術オリエンティッドな坂村さんとはまったく違うアプローチでした。

ー 具体的にはどんな進め方なんですか?

山中 まず個人の感性をベースにしたコンセプトワードとコンセプトフォトを集合体として視覚化する。キーワードを散りばめたイメージボードのようなものです。その世界観をメンバー全員が共有してスケッチを描きながら形や色、素材などの具体的なデザインに落とし込んでいくというものです。僕には新しい世界がぱっと広がったように新鮮で、納得できるプロセスでした。坂井さんのコンセプトを具現化するには、僕が日産で鍛えたスタイリングの技能が有用だったようです。坂井さんは僕に美的感覚に基づいてプロダクトの背景にある世界観を構築する方法を教えてくれた人です。

ー テクノロジー主導とロマン主導という対照的なお二人との出会いは幸運でしたね。

山中 お二人との出会いが僕のものづくりの両輪になっています。坂村さんは技術の目途を立ててからデザインを進める、坂井さんはスタイルを固めてからどうやってつくるかを考える‥‥‥まさに真逆のアプローチです。でも僕は二つのものづくりを体験したことで、二つの接点を探求することこそが最高の仕事なのだと考えるようになった。

ー この時期の代表作というと?

山中 製品化されたプロダクトとしては、坂井さんとつくったオリンパスの「O-Product」と「Ecru」というカメラですね。同じ時期に日産時代に手がけた「インフィニティQ45」、自動車の開発期間は長いので独立後に市場に出ました。TRONプロジェクトはほとんどがプロトタイプでしたが、NHKの「コンピュータの時代」という番組シリーズにメインマシンとして登場した使われたμB-TRON(PC)や六本木に建てられた電脳住宅などでしょうか。

ー 電脳住宅は実際に見学に行きました。天候や気温に反応する窓とか、情報や空調、セキュリティーなど、今では当たり前なユビキタスコンピューティングを体感できる住宅でした。そのTRONのプロタイプを山中さんがデザインしていたなんて、今日初めて認識しました。

山中 当時のメディアには坂村さんや坂井さんが前面に紹介されていて僕は裏方でした(笑)。でもお二人は無名の新人だった僕にものづくりをする場をくれて、心から感謝しています。特に坂井さんとはその後も長いおつきあいになっています。

ー 山中さんらしいなあと思います。山中さんが「俺が、俺が」という人ではなかったからこそ、一緒にやってみたいという人が後を絶たなかったのですね。

東京大学とJRのプロジェクト

ー その後、山中さんにインパクトを与えた人や事柄というと何でしょうか?

山中 1992年に東京大学からJRの寄付講座の客員助教授、今で言う特任准教授として招聘されたことです。それは、僕を日産に紹介してくれた井口教授からのお話でした。教授は漫画ばかり描いていた僕を研究室に置いてくださり、日産につなげてくれた恩人。そして東大とJRの共同プロジェクトの話が持ち上がったときに「これからは人間中心の技術開発が重要だ」と、デザイナーになった僕に声をかけてくださった。プロジェクト期間は3年半だったけど、「21世紀の理想的な鉄道システムの実現」を目標に、実験車両の「TRY-Z」などの開発に携わりました。

ー 山中さんのブログによると「1994年にデザインした『TRY-Z』という電車。先頭車両の正式名称はJR東日本E991系在来線高速試験車、クモヤE991というそうです。新幹線ではない普通の線路を高速で安全に運転するための運転台のあり方について、JR東日本や車両メーカーの技術者に、ベテラン運転士や認知科学者などにも参加してもらって研究を重ねました」とありますね。

山中 これに参加できたことが「Suica」の開発につながりました。

ー Suicaは山中さんのもっとも知られた仕事ですね

山中 Suicaは結果として全国に波及して日本のIC乗車システムの原型になりましたが、最初は小規模な実験にすぎなかったんです。僕に相談が持ち込まれたのは1996年、JR東日本の総合技術開発推進本部がソニーの近接通信システムを使った新しい改札機の実験準備している段階でした。僕はまず、Suicaの心臓部分になるリーダーライター(ICカードのデータの読み取りと書き込み部分)の実装試作に形のバリエーションを与えて、その技術を全く知らない人に使い勝手を試してもらうことを提案しました。

ー その結果は?

山中 試作機を5種類つくって試した結果、リーダーライターの本体を手前に少し傾けて発光させると、人がスムースに通過する確率が一番高いとわかりました。当時はリーダーライターも大きかったので、通過の邪魔にならない範囲でなるべく起こして設置した角度が約13度。その後、このアイデアの知的所有権を協議したときに、こういうものは全国どこでも同じに使えることが重要だから広く全国の鉄道会社にライセンス供与をお願いしますと伝えたのはよく覚えています。まだ日本に「ユーザビリティエンジニアリング(使い勝手の工学)」という言葉も導入されていなかった時代なのでよくやれたなと思います。使いやすさのデザインには実験と観察こそが重要でデザイナーの感性で設計するものじゃないという考え方の原点となりました。

Suicaの心臓部、実験用に試作された5種類のリーダーライター

ー Suicaの開発はまさに「開発中の技術で未来を描く」プロジェクトだった。

山中 技術開発の初期の段階からプロジェクトに参加できたのは、東大の寄付講座の助教授としてJRの人たちと仕事をしたことと、「TRY-Z」でのユーザビリティエンジニアリングの実践が評価されたのかもしれません。その実績があったからこそ僕に声をかけてくださったのだと思う。

ー 答えが見つからないかもしれない仕事を引き受けたということですね。

山中 実際、この実験計画を引き受けたときに「成功は期待しないでください。どう駄目かははっきりすると思います」と説明したぐらいですから。それが「5兆円市場と言われるICカード普及のトリガーになった」と言われるようになるんですから、わからないものですね。僕が、完成された技術にスタイリングを与える20世紀型のデザイナーだったら引き受けなかった仕事だと思います。

「技術」と「ロマン」の融合

ー 20世紀型のデザイナーという言葉は刺激的ですね。山中さんが言う「プロトタイピング」は21世紀のデザインを先取りしたコンセプトだと思います。さらに注目すべきはそこに「美しさ」という概念を取り入れたことだと思いますが、いかがですか?

山中 要は「技術の探求」と「スタイリングというロマン」をどうやって融合させるかなのだけど、この二つはアプローチが真逆なので融合させることは困難です。データやエビデンスを基に客観的/論理的に思考して未来を予測することと、主観的に自分の内面から形や世界観を導き出す思考法は全く脳の使い方が違います。だから僕はこの二つの方法の使い分けを意識しています。

例えば、「INSETTO」という腕時計は技術的要因よりも詩的なストーリーとスタイリングを重視したアートに近いデザインだし、キッチングッズの「OXO」や「Suica」は徹底した実験と観察から導き出した、デザインシンキングやユーザビリティエンジニアリングのアプローチと言えます。二つは、想定するユーザーも効果も違います。こんな風だから、僕の仕事は一見するとばらばらに見えてしまうのかもしれませんね。

ー 今の文脈から考えると、山中さんにとってロボットのデザインはどういう位置づけになりますか?

山中 逆説的なのだけど、ヒューマノイドロボットはまさに両者の接点にあると言えます。そもそもロボットを、想定作業に最適化された形にしないで人型にデザインするのはロマンでしかないですから。最初に取り組んだ「Cyclops」というロボットは展覧会の展示が目的だったのでユーザーは想定しないで、こんなものがあったら不思議な空間になるだろうな、こんな動きをしたらワクワクするなあといった僕自身の思いを純粋に表現しました。先端技術を駆使したアート作品ですね。

ー 山中さんにとって、ロボットは「ロマンを大切にしている」という点で漫画と通じる部分があるようにも思えますが。

山中 近いですね。自分のなかで世界観を描いて、その世界ではでこんなものが存在してこんな動きをしているという空想から出発しますから。ロボットの制作については古田貴之氏(現千葉工業大学未来ロボット技術研究センター所長)も重要なパートナーです。古田さんとの出会いはCyclopsを制作した直後の2001年でした。構想中の小型ヒューマノイドロボットの開発に協力してほしいと。彼はとても美意識の強い技術者ですぐに意気投合し、二人で一枚の図面を何度も交換しながら設計を進めました。そうして生まれたのがmorph 3です。その後、Halluc II, CanguRoなどさまざまなロボットビークルのプロトタイプを共同制作し、2021年のパナソニックのロボット掃除機Ruloの開発にも繋がりました。

ー 21_21 DESIGN SIGHTの「未来のかけら」展ではさまざまなプロジェクトに加えて、山中さんがデザインしたロボットたちが大行進する楽しい映像が流れていました。山中さんはISSEY MIYAKEから「INSETTO」「OVO」という腕時計を発売されました。ミュージアムの構想とウォッチシリーズの開発の両方に関われていた三宅一生さんは山中さんにとってどんな方でしたか?

「未来のかけら」展(2024年3月29日~9月8日、21_21DESIGN SIGHT)。展覧会はまさに副題の「科学とデザインの実験室」だった 撮影:Seki

山中 三宅さんとの出会いは2000年頃、たしか三宅デザイン事務所の情報発信拠点だったMDSギャラリーの展覧会場だったと思います。自己紹介がわりに、田川欣哉君とつくった「Tagtype」キーボードの試作機をお見せしたらとてもおもしろがってくれって。その後東京デザインセンター(五反田)で行ったTagtypeの発表会にも足を運んでいただきました。他の仕事も見たいとおっしゃるのでポートフォリオをお見せしたら、以前セイコーのためにデザインした「INSETTO」に興味を持ってくださったのです。元々は1990年頃に精密機械の構造に昆虫のディテールを重ねた高機能時計の提案でした。自分としては最先端技術と美的感覚の接点を具現化した作品だったのですが、残念ながらプロジェクトそのものがお蔵入りなったものでした。1カ月ぐらい後だったでしょうか、三宅デザイン事務所から商品化の打診があり、セイコー側も快諾してくれて、「INSETTO」は10年の眠りから覚めたのです。

ー その三宅さんから山中さんはどんな影響を受けましたか?

山中 三宅さんはご自身が興味をもったことにピュアに行動される方でした。印象に残っているエピソードは、北村みどり(現三宅デザイン事務所会長)さんが同席してセイコーの担当者と製品化の打ち合わせをしていたときのことです。セイコー側が製造技術上の妥協を求めてきて、僕が黙って聞いていたら、北村さんが突然「山中さん、本当にそれでいいの? 山中さんが良しと判断されるのであれば私は何も言いませんけど」と発言されたのです。ハッとしました。僕自身つい妥協しそうになっていたところ強烈に釘を刺されたのです。そのときに三宅デザイン事務所はクリエイターの感性やアイデアを尊重し、簡単には妥協しないのだなあと感動しました。僕も独立してからはそう簡単に答えを出さず踏ん張って考え続ける努力をしていましたが、三宅さんにはあらためてその大切さを気づかせていただいた思い出です。

ー エンジニアリングやサイセンスは数値で説明、証明できるけど、感性やロマンはそれができない。そこがデザイナーの弱い部分でもありますよね。

山中 そうですね。機能や構造、製造技術などを論理的かつ実証的に説明する相手に対して、感覚的な価値については「なんとなく違う気がする」としか言い返せなくて説得が難しい部分です。だからどうしても防御的、強硬姿勢をとりがちになってしまう。もちろん信念や美的感覚は、結果的に人の心理に作用する性能を担うものですので、工学的な性能と同じくらい重要です。どちらかに偏るのも良くないし、妥協するのも良くない、というあたりが、僕がデザイナーとして探ってきた立ち位置なのだと思います。

ー 今はどうですか?

山中 今は、一見二律背反に見えるものも、楽しんでいるうちにアイデアで突破できてしまうという感じ。スタッフや学生たちは苦しんでいるかもしれませんが(笑)。理想はひとりの人間にサイエンスとデザイン、エンジニアリングとロマンが共存していることだと思う。僕は長年いろいろな専門家の方々とコラボレーションしてきたけど、確実に両方の世界を楽しめる人じゃないと行かれない場所がある。

生物と機械の交差点

ー ロボットはもちろんですが「INSETTO」などの山中さんのプロダクトデザインは、バイオミメティックス的な印象を持ちますが。

山中 生物の仕組みや動きはとても重要な研究対象です。「Cyclops」や「Ephyra」など展示用のロボット作品では、生物の動きをとても強く意識しました。一般的なロボットは制御上のレイテンシーや機械的なバックラッシュなどでカクカクとした動きになりがちです。非常に精密につくり上手に制御すればなめらかな動きになりますが、人や生物はそんなに精密なわけではない。止まるときや動きを変化させるときに、揺らいだり迷ったりする。そのなめらかなルーズさをロボットに取り入れられないかと考えて設計しています。

ー そうですね。人の感性は、自然かそうではないかについてとても敏感ですね。

山中 機械工学から生まれる形は、自然現象をいったん人間が理解しやすい幾何学や数式に翻訳されたものから生まれるので、生物が進化の過程で獲得した最適な(ある意味場当たり的な)形とは根本的に違います。人の美的感覚は人類の進化過程で獲得しているので、美しいと感じる形や動き、佇まいの多くは自然物に由来していると思います。「INSETTO」や「Cyclops」においては、機械の美と自然物の美を重ね合わせることを意識しました。

ー 生物と機械の接点ということでは、山中さんが長年取り組んでいる義足のデザインはどうなのですか?

山中 一般的には義足でも義手でも、失われた人体の形に近づけたいと言うのは、手足を失った人の自然な願望です。実際そのような方向で設計された本物そっくりの義手、義足は存在します。ですが僕はあえてそのアプローチも取りませんでした。人間の体の一部として効率的に動く機械部品の形を探すと人の足には似ないものになります。私たちがこれまでに培った工学のなかで上手に扱えるエネルギーや構造、素材などが、自然界のそれとはあまりに違うからです。だから生物模倣と言われるバイオミオティックのアプローチとは根本的に違います。ただ生活のなかで自然な佇まいになるためには人の体の流れに沿った衣服や靴のような人工物であってほしい。つまり結果的に、義足に人間の体にフィットする有機的な形は与えるけれども、人間の足に似てはいないものとしてデザインされているのです。自然物と人工物が調和するデザインという点では、とてもいいケーススタディだったと思います。

ー 山中さんの義足プロジェクトのなかでも、高桑早生さんの義足は知られていますね。

山中 そもそも義足のデザインに興味を持ったのは、2008年の北京パラリンピックで、アスリートが板ばねの義足を履いて疾走する様に魅せられたからでした。人の足には似ていない人工物なのに見事に人体と一体になっている。そこに道具の理想形を見た気がしたからです。でも実際のランナー用義足を見てみると、決してちゃんとデザインされたものとは言えず、もっと美しいものができるはずと感じたのです。義足アスリートたちのクラブを主催している義肢装具士の臼井二美男さんから高校生の高桑早生さんを紹介されたのもその頃でした。

彼女はまだ足を失って2年ほどで、走り始めたばかりでしたが、私の考えに賛同して私もかっこいい義足が履きたいと言ってくれたのです。彼女はその後、慶應義塾大学に入学し、私の研究室のメンバーになってくれました。彼女と義肢装具士の臼井さんの協力を得て、十分な性能のアスリート用義足「Rabbit 4.0 」を完成させるのには4年かかりましたが、その間に彼女はアスリートとして成長し、日本記録保持者になっていました。高桑さんは、私たちがデザインした義足を使って国内大会を優勝し、国際大会でも入賞したのです。「Rabbit4.0」は機能だけでなく「かわいい」「おしゃれ」と話題になり、義足に対する社会の意識を変えるきっかけにもなったと思います。

僕にとって義足や義手のデザインは喪失した身体の補完というよりも、新たな体の創造という感覚があったからこそ「美しい義足」を目指したのです。

2013年僕は慶應から東大に移り、そこで3Dプリンターの研究をしていた新野俊樹教授と出会って新たな次元に踏み込みました。高桑さんの義足を見て私も美しい義足が欲しいと言う人は何人も現れましたが、一品生産の手づくりでは多くの切断者の要望に応えることはできません。新野教授と私たちは、義足専用のCADシステムを開発し、3Dプリンターを使って効率よく製作することに成功しました。2019年以降は複数のアスリートのために義足を供給することが可能になっています。

ー 山中さんは意識的にロボットや義足など量産ではない一点物の開発に携わっているのですか。

山中 きっかけは‘Tagtype’というキーボードでした。1998年当時、僕の事務所でアルバイトをしていた東大4年生の田川欣哉君から、障がいを持つ友人の作家ために両手親指日本語入力機器をつくりたいと相談されました。今では日本を代表する「Takram」というデザイン会社を率いて大活躍しているあの田川欣哉です。その彼が東京大学の卒論として考案したのが、両手親指だけで日本語を入力するTagtypeという入力方式でした。そのアイデアに感銘を受けた僕は田川君とその友人のソフトウェアデザイナーの本間淳君と一緒に実装プロトタイプを複数台制作し、発表しました。

Tagtype制作のきっかけとなった作家の方は、その完成をとても喜び、実際の執筆に活用してくれました。それを受けて僕らは量産の道を探って企業を何十社も回り、その甲斐もあって入力方式をタブレットPCや学習用機器などに採用してくれた企業も複数ありました。結局、試作機をそのまま量産することはできなかったのですが、そのプロトタイプは、学生と小さなデザイン事務所が開発したユニバーサルデザインの事例として、さまざまなメディアやテレビ番組にも取り上げられました。2009年にはMoMA(ニューヨーク近代美術館)がそのプロトタイプを永久所蔵品に選定し、収蔵、展示してくれています。

僕はTagtypeキーボードをはじめ、義足や義手、ロボットなど必ずしも量産を目標としない、ワンオフのプロダクトの制作に意識的に取り組んできました。それは量産を前提としたインダストリアルデザインとは違って直ちに利益は期待できませんが、社会にビジョンを発表して認知されることはとても重要な活動だと考えたからです。それを可能にしてくれたのが田川欣哉君と本間淳君という若いデザインエンジニアたちでした。この2人は、ハードウェア制作からソフトウェア開発まで、本当に幅広いものづくりが上手で「Cyclops」を一緒に制作したメンバーでもあります。彼らとの出会いが一点ものの開発の道を開いてくれたとも言えると思います。

Tagtypeは量産できなかったがMoMAの永久所蔵品に選定された。田川欣哉、本間淳と山中の共同開発

ー ワンオフのデザインの魅力と言うと?

山中 ワンオフの場合は作品性が高く、デザインというよりもむしろアートに近いかもしれませんね。エンジニアリングを駆使したアートでしょうか。

ー 例えば、インダストリアルデザインは日々大量に生まれ大量に消えていきます。それらは生活の多くの部分を支えていますがどんどん更新されていきます。けれど歴史的視点で見るとマスのインダストリアルデザインよりも、ワンオフのデザインの方がエポックとして記録され、人々の記憶に残っているように感じます。

山中 もしそうだとするなら、時代の影響も大きいのではないかな。メーカーズブーム以降、個人がつくったものをSNSで発信する意味はとても大きくなっていますね。インターネットが当たり前のものとなり、個人のものづくりを知ることも、擬似的に体験することも簡単になりました。ネットのなかで関心を集めれば、そのまま仕事として成立する機会も増えています。TagtypeやCyclopsは、そういう時代の先取りだったのかもしれません。

デジタル以前と以降、AI時代のデザイン

ー 山中さんの世代は、1980年代にMSやアップルなどのコンピュータが普及して、90年代に一気にデザインのデジタル化が進んだ現実とパラレルに生きてこられました。山中さんはデジタル以前と以降、AI時代のデザインについてどのような見解をお持ちですか?

山中 僕はフリーランスになって最初に買ったのがMacだったからデザイナーキャリアの最初からデジタルだったとも言えるんだけど、日産のデザイン現場は徹底したクラシックスタイルでした。できたモデルを計測して設計図を起こすのはデジタルだったけど、スケッチ、図面、クレイモデルまでのプロセスにはほとんどデジタルは入ってなかった。だけど日産でそういうハンドメイドのスキルを学べたことは僕の財産になっています。それがあるからデジタルに置き換えていく過程で両方の間を行き来しながらデザインできましたから。

さっきもちょっと触れたけど、当時アドビからIllustratorというソフトが出たばかりで、使ってみるとプロダクトデザインの外径線を描くのにベジェ曲線がとてもフィットするなあと感じて、これで描いた図面をAXIS誌に掲載したら質問攻めにあいました。だから僕らの世代はアナログの感覚をいかにデジタルに置き換えていくかを勉強しながら仕事をしていた感じがあります。

ー 著書の『だれでもデザイン』では、山中さんが高校生にワークショップ形式でデザインのイロハを教授しています。最近の高校生ならipadを使いこなすだろうけど、山中さんはあえて手描きのスケッチから始めて、紙や木材と言ったアナログな材料からモックアップをつくるというクラシックな方法で教えていらっしゃる。それは身体的な表現の癖とか感覚を重視されているからですか?

山中 同じくらいデジタルも重要だと考えていますよ。僕は昔のAXIS誌の特集「Design as Interface」(1990年秋号)でまとめた「ユーザーフレンドリー考」というテキストのなかで「デザインの道具はもっとスケッチの段階で体験できるようなものになってほしい」と書いています。スケッチがそのまま動いてくれるようなそんな未来になってくれたらうれしいなと。

ー 文中の「バーチャル・ランニング・プロトタイプ」ですね。ランニング・エスキースを何枚も描いていると仮想空間で実際に作動するものができあがる、そんな近未来についてまとめていただきましたね。

山中 今ではみんなが当たり前にやっていることだけど、1990年代初頭は技術がそこまで行っていなくて、アナログだからこそできることとPCじゃないとできないことが交錯していて、まどろっこしい思いをしていました。例えば、粘土でどんなに美しいクルマの模型をつくったとしても実際にドアを開けることができない。ドアを開けたときの雰囲気が見られるのは数年後で、そのときに何か気がついても修正できることはない。それってデザイナーにはとても残念なことだと感じていました。だから新しい道具が出てくると片っ端から試していました。今だとそれはAIなので少しは触ってみますがハードに使いこなせるようになるのはしんどいので、研究室のスタッフの様子を見て「なるほど!」と納得したりしています。

ー さっきの質問の続きですが、リアルな世界できれいな線を描けたり立体感覚に優れている人は、バーチャル世界でもきれいなラインや美しいボリュームをデザインできるという相関関係はありますか? だからハンドメイドのスキルは重要だと。

山中 そこはとても大事な部分だと思います。すごく大事。まさに今のAIに欠けているのはそこで、AIにデザインさせると実際に物にしたときの感動が薄い。もちろん近い将来には克服される課題だろうけど。少し前にAIが生成した写真で国際的に有名な賞を取った写真家がいて、彼が言うのは「いい写真の撮り方を知っている写真家がAIを使ったからいい写真になったのだ。誰もがAIを使えばできるということではない」と。現時点ではこの写真家が言う通りなのだと思います。AIはまだ道具です。

ー デジタルネイティブ世代はデジタルが当たり前です。そう人たちが主流になってくるとデザインは変わりますか?

山中 デジタルネイティブな人たちは紙ではなくて初めからパソコンで描いたほうが早いじゃんという感触は理解できるし、自然なことだと思う。デジタルネイティブたちの美的感覚はどうなるのか、歴史的に見ると新しい技術が新しい美意識を産むのは確かなのですが、問題はその変化の予想はほとんど当たらないことです。過去の「未来図」を見ても技術的には言い当てていても、デザインは古風にしか見えない。その辺りがデザインの未来予想の限界でしょうか。

デザインアーカイブについて

ー さて、山中さんのデザインアーカイブについて伺いたく、過去の作品、そのデータや資料の現状はどうなっていますか?

山中 ハハ、この研究室を見ていただければ一目瞭然ですが、ちょうど21_21DESIGN SIGHT から「未来のかたち」展の展示物が戻ってきて研究室は段ボールだらけです。今、まさにどうしようか?と思案している最中です。それからこの建物(東京大学生産技術研究所S棟)は60周年記念館としてリノベーションされ、現在までの最先端技術やプロジェクトの展示スペースになっています。実際に見学できるし、一部はインタラクティブです。

ー (展示ギャラリーに移動)ギャラリーは山中さんの研究室の隣にあるのですね。義足だけでなく山中さんのプロジェクトがたくさん展示されていて、まさに山中作品のコレクション、アーカイブといった印象を持ちます。これらは将来的に東大のアーカイブになるということですか?

山中 そこはこれから東大側と調整しなければなりません。現在の展示では僕を含めた価値創造デザイン推進基盤の成果が大きなスペースを占めているのはたしかなのですが、将来が保証されているわけではないので。

ー ギャラリー全体がデザインマインドを感じますが、山中さんの影響なのでしょうか?

山中 12年前に僕が東大に招聘されたとき、デザインとエンジニアリング/サイエンスを融合させる研究や人材を育てましょうという先生たちが現れて、一緒にやってきた成果ですね。その仲間の一人は現東大総長の藤井輝夫さんです。今、彼を中心に2027年に「カレッジ・オブ・デザイン」という新学部を開校する予定で準備が進められています。その学部長を務める予定のマイルス・ペニントン教授は、田川欣哉君の紹介で僕たちが英国のRCA(ロイヤル・カレッジ・オブ・アート)から引っ張ってきた先生なんです。

ー 山中さんの研究室で学んだ人はデザインの道に行く人が多いのですか?

山中 エンジニアとデザイナーと両方いますね。2024年度の毎日デザイン賞を取ったnomenaの代表の武井祥平さんは大切な友人の一人ですが、彼のスタッフの多くは僕の研究室の出身者だったりします。他にもフリーのデザイナーや、デザイン思考のビジネスを起業する人はたくさんいて、時々大きなプロジェクトになると声をかけて手伝ってもらったりもしています。

ー リーディング・エッジ・デザイン(LED)の作品や資料の現状は?

山中 LED関係は、本当にこれからどうしようか?という状態です。とりあえずウェブサイトを整理し、分散している作品を1カ所に集約させる場所を探しているところです。個々のプロダクトの場所は分散していますが、全部保管してあって展覧会の出展要請には対応できる状態です。

ー 山中さんのお仕事はぜひ後世に伝えていただきたいなあと思います。

山中 そうですね。プロダクトだけでなく、開発のプロセスやエンジニアリングの背景なども。

ー 日本のデザインミュージアム、デザインアーカイブについてはどうお考えですか?

山中 僕自身が実際に物に触れて学んだことがたくさんあるので、現物を見て触れられる場所は絶対に必要だと思います。日産自動車に保管されていた海外のデザイナーのプロトタイプや三宅一生さんの倉俣史朗コレクション、ダイソンのプロトタイプ展示などから学べたことは、僕にとって大きな糧となっています。また海外に行ってロンドンのデザインミュージアムやニューヨークのMoMAを訪問すると、どうして日本にはこうしたコレクションやアーカイブがないのかなあととても残念です。

ー ポスターや家具は作品性が高いのでミュージアムコレクションになりやすいのだと思います。一方、インダストリアルデザインはテクノロジーが古くなるとプロダクトも消えてしまうという運命があって、コレクションしづらいのでしょうか。

山中 そうですね。僕らのエンジニアリングやITに関わるデザインは刹那的です。

ー でも、「物」としてのコレクションは必要だと思われますか?

山中 今の人たちはミュージアムにある美しいブラウン管のテレビを見ても、何でこんなに大きいの?と感じるだけで、果たして展示する意義があるのだろうかと思う部分はあります。ただ、ブラウン管の造形的な美に心が動いたとしたら、デザインに何かしらの影響を与えることになるかもしれない。僕自身は古いものから学べたことがとても多かったので。

ー 山中さんは古いものからどんなことを学ぶのですか?

山中 例えば、カメラのデザインにはいろいろな考え方があるけど、僕はやっぱりレンズを主体にデザインします。歴代の名作カメラには、レンズをはじめさまざまな部品が光軸を中心に配置される幾何学的な構造の美しさが備わっていて、それが文化的にもカメラらしさにつながっているからです。今やスマホの登場で、時計もカメラも従来の道具の構造は必要なくなったのですが、ひとつの軸を中心に構成される機械装置の魅力を考えつつデザインすることには今でも意味がある。フリーランスとして最初にデザインした「O-product」も2018年に制作した時計をテーマにしたロボット「Clockoid」もプロダクトの歴史を見つめ直すところから生まれました。だからデザインミュージアムはとても大切だと認識しています。ただ、何を始めるにも費用が必要なのだけど、どこに、誰に、どんな風にアプローチすればいいのかわかりません。

ー 東京大学は大きなアーカイブをお持ちですよね?

山中 東京大学総合研究博物館があります。さらに日本郵便と共同して丸の内に「インターメディアテック」ができて、1877年の開学以来蓄積してきた学術標本の常設展示を行っています。歴史的な学術遺産を東京駅という日本の中心で再生させるデザイン力はなかなかなものです。展示物は西野嘉章さん(総合研究博物館の特任教授、インターメディアテック館長)が東大中から捨てられそう貴重な資料や標本の情報を集めて実際に見て収集したもので、とてつもない手間暇を要しています。誰かが精力的に収集、整理していくことが不可欠です。

自分を何かの専門家に縛らない

ー インタビューの最後に、山中さんがデザインやデザイナーに言っておきたいことをお聞きしたいです。

山中 昔から、「山中さんはそもそもデザイナーなんですか?」ってよく聞かれました。最近はデザインエンジニアなどと称してみていますが、実は「私は何々です」ということに無頓着でいようと心がけています。そこには深い問題意識があります。

ー 問題意識?

山中 近代とは専門家集団が構成する社会構造が前提です。企業や大学は細かい専門領域に細分化されていて、各領域の専門家がいい仕事をすればいい結果が生まれるはずだという発想がベースになっています。それこそが間違いなんじゃないかなというのが僕の問題意識です。

ー 確かにあらゆることが細分化、複雑化されて、身動きがしづらくなっていますね。

山中 一人の人間が図書館のすべてを知ることは不可能だし、やり遂げたいことが図書館の一項目に納まるものでもありません。僕は、デザイナーは「こういうものが欲しい」「こういうことがしたい」ということに対する広い意味での専門家になるべきだと考えています。もちろん細分化された専門家の力も必要だけど、デザイナーはその枠を越えて自由に動き回ることにトライしてほしいし、それを体現している人間こそが本当に生き生きしているのだと思う。

現在は、少数の誰かが「何をつくるか」「何をするか」という大きなフレームを決めて、ほとんどの個人は細分化された専門領域の小さな歯車なることが当たり前の社会です。でもデザイナーはそうあってほしくない。つまり自分はこの専門家ですという小さな枠を意識しないで生きてほしい。それを実行できる人が増えていくことが今とても大切だし、僕自身もそうありたいとずっと願ってきました。若い人に言いたいことは「自分を何かの専門家に縛らないでね」ということ、そしてそういう人を尊重できる社会になってほしいということです。

ー 今日は最初に山中さんは「動き」に惹かれるから漫画が好きだったとお聞きしましたが、ご自身が落ち着くことなく動きたい方なのだと思いました。挑戦的かつ永遠の素人マインドを持ち続けていると言うか。

山中 そうね。もう東大教授を12年もやっていて内心やばいかもと思っている。妻とも話しているんだけど、フリーになった頃は新しい家や事務所に引っ越したり、働き方を変えることが人との出会いや仕事のチャンスにつながっていたんだなあと。1994年にLEDを法人化して本格的にデザイン活動を始めた当初は、時間を見つけては妻と2人で漫画を描いていました。妻とは東大の「まんがくらぶ」で出会ってからずっと今に至るまで二人三脚でやっています。そのときに描いた漫画は未出版なのだけど、いつか日の目を見るといいなあと思っています(笑)。実は最近も少し描いて見たりしてるんですよ。

ー 漫画に始まり、漫画で終わる?(笑)。もっといろいろなお話をお聞きしたいのですが、ありがとうございました。そして山中俊治さんのアーカイブ、ぜひ実現させてください。

山中俊治のアーカイブの所在

問い合わせ先

東京大学生産技術研究所 山中俊治研究室

http://www.design-lab.iis.u-tokyo.ac.jp/

リーディング・エッジ・デザイン

https://www.lleedd.com/

山中俊治のアーカイブサイト(制作中)

https://www.shunjiyamanaka.com/