JP | EN

WORKSHOP

「日本のデザインアーカイブの実態調査」事業関連

第一回ワークショップ

榮久庵憲司さん

開催日 2018年2月22日18:30~

開催場所 GK デザイン機構 ゲストルーム

主催 NPO法人 建築思考プラットフォーム

協力 GKデザイン機構

Report

レポート

概要

本ワークショップは、「日本のデザインアーカイブ実態調査」事業の一環として、デザイナーや建築家のアトリエを訪問し、彼らのデザイン誕生の空間を体感しながら、その時代や思想を語っていただくことを目的としている。

第一回は、日本のプロダクト、インダストリアルデザインの礎を築いた榮久庵憲司さんが生前仕事場として使っていたアトリエ。その場所で榮久庵さんの仕事ぶりから生き方までを再考しようというものだ。参加者は、デザイナーやジャーナリスト、教育者など、PLATの招待者30人ほど。

アトリエは目白の高台にあるマンションの一室。部屋からは新宿副都心を中心に東京の風景が一望できる。エントランスを入るとルームAと名付けられた応接室、ルームBは榮久庵さんの執務室、ルームCは会議などを行うコミュニケーションルームと続き、その他キッチンやスタッフルームがある。

ワークショップは、榮久庵さんの身近で仕事をしていたGKデザイン機構の取締役事務長の小野寺純子さんによるウォークスルーから始まった。榮久庵さんは毎日、午前中から必ずオフィスに来て自身の執務室で瞑想することが日課で、それから仕事の打ち合わせや会議、接客にあたり、帰宅は深夜に及ぶことも間々あったようだ。小野寺さんは、「GKのオフィスはこの付近に数カ所ありますが、榮久庵さんは現在進行中の仕事やスタッフのことも把握していて、彼らをここに呼んだり、自ら出向いて行ったりして、コミュニケーションをとても大切していました。こうして榮久庵さん自身が、彼らが感じ、考えているものも吸収していたのだと思う」と語ってくださった。

70歳近くまで自らハンドルを握り、スタッフのいるオフィスをこまめに回っていた榮久庵さんの執務室は、主を失ってから3年経つが、当時のまま残されている。ほの暗い空間に、やや低めの大きなテーブルがあり、代表作として広く知られているキッコーマンの「しょうゆ卓上瓶」のプロトタイプが置かれていた。揮毫していた榮久庵さんは、この瓶を水差しとして使っていたという。家具はすべて特注品で、仮眠用の畳のベッドもあった。疲れたときに休息できるように自らデザインしたもので、一休みして元気になり、再び仕事に向かうという日々を送っていた。奥には榮久庵さんが発案した「新仏壇」も見える。まさに榮久庵さんのアーカイブそのものといえる空間で、そこにいるだけで、ご本人が日々真摯に実直にデザインに向き合っていた様子が目に浮かんでくる。

見学会に次いで、同社監査役の藤本清春さんによるレクチャーが始まった。以下にその内容をレポートする。

1950年~70年代

なぜデザインを夢見たのか

日本のインダストリアルデデザイン界を切り拓いてきた榮久庵憲司さん。激動の時代に抗うようにデザインを掲げて走り続け、国内外に多大な影響を与えてきた。その圧倒的な仕事は、どのようにして生まれていたのだろうか。

「榮久庵さんはデザインの理想郷を実現させるという夢を見ながらがんばってきた。そのアイデアと信じられないような強い意志。今日はその足跡の一部を紹介したい」と、藤本清春さんはスライドを映しながらレクチャーを始めた。

榮久庵さんは1929年、広島の僧門浄土宗戒善寺の住職の長男として生を受けた。しかし父親がハワイ開教区の開教師であったため、幼少期はハワイ島で過ごした。コナビーチの青い空と海は豊かな原風景として心に刻まれ、空を飛び交うパンナム機「チャイナ・クリッパー」(マーチンM130)は、先進のアメリカ文化を象徴する輝かしい存在として目に映っていた。

しかし、第二次世界大戦は、そんな榮久庵さんに大きな影を落とす。チャイナ・クリッパーは真珠湾攻撃を機にアメリカ海軍に徴用され、戦争は激化、一家で日本に帰国することとなった。

そして1945年8月6日午前8時15分、広島は運命の時を迎える。原爆は一瞬にして全てを奪い取り、父親と上の妹も犠牲となった。故郷から離れ海軍兵学校にいた榮久庵さんは、原爆投下から2週間後に広島に戻った。目の当たりにしたのは、かつて見たこともないような、何もかもが失われた荒野の風景だった。凄惨な無だけがただそこにあった。ハワイと広島という郷里がともに戦争の犠牲となったことにも深く心を痛めた。

これから自分は何を目指して生きていけばいいのか。そんな絶望のなかで辿り着いたのが、ゼロになってしまった日本を復興したいという決意だった。寺を継いではいたが、それだけでは日本は救えない。生活の復元と進展のために、都市環境から日用品まで、デザインの世界を切り拓いていきたいと考えた。それは、鎮魂の心であり、命の重さに向き合った末の結論でもあった。

榮久庵さんは、東京藝術大学の門を叩いた。その工芸科図案部で小池岩太郎助教授(当時)に学んでいたなかで、6人の仲間と出会う。藤本さんがいうところの「デザインの志士たち」で、彼らと1952年に設立したのがGKデザイングループである。小池助教授のグループ、Group of Koikeを略し、「GK」と名付けた(当初はGK工業デザイン室)。あえて榮久庵憲司の名を入れずにアノニマスな名称にした。デザインは一人の芸術家の活動なのではなく、多くの人々が参加する、集団による創造であるという榮久庵さんの視点を反映している。

モノの民主化と美の民主化を実践

戦後、2度の大戦を経てかつての力を失った欧州に代わって、デモクラシーを軸にしたアメリカ文化が世界を席巻し、デザインの世界でもレイモンド・ローウィらアメリカ人デザイナーが活躍、日本にも大きな影響を与えた。

GK設立後の2年後、25歳になった榮久庵さんは、これまで藝大などの美術教育では伝統文化を重視してきたが、これからはインダストリアルデザインやコミュニケーションデザインといった新しいデザインを構築していかなければならないと声をあげた。それは、やがて訪れる高度経済成長を予見していたのだろうか、将来的には大量生産により、多くの人々に適正な価格で美しく、快適で、豊かなものを提供できるようになると考えたのだ。

その後、榮久庵さんは「モノの民主化」「美の民主化」をデザイン実践のスローガンとした。これは生涯貫く思想となった。一方仕事は、いくつかのデザインコンペティションなどを経て、次第に活動域を広げていたが、大きく華開いたのは1960年代である。日本楽器、ヤマハ発動機、キッコーマン、丸石電気など次々と担うようになる。

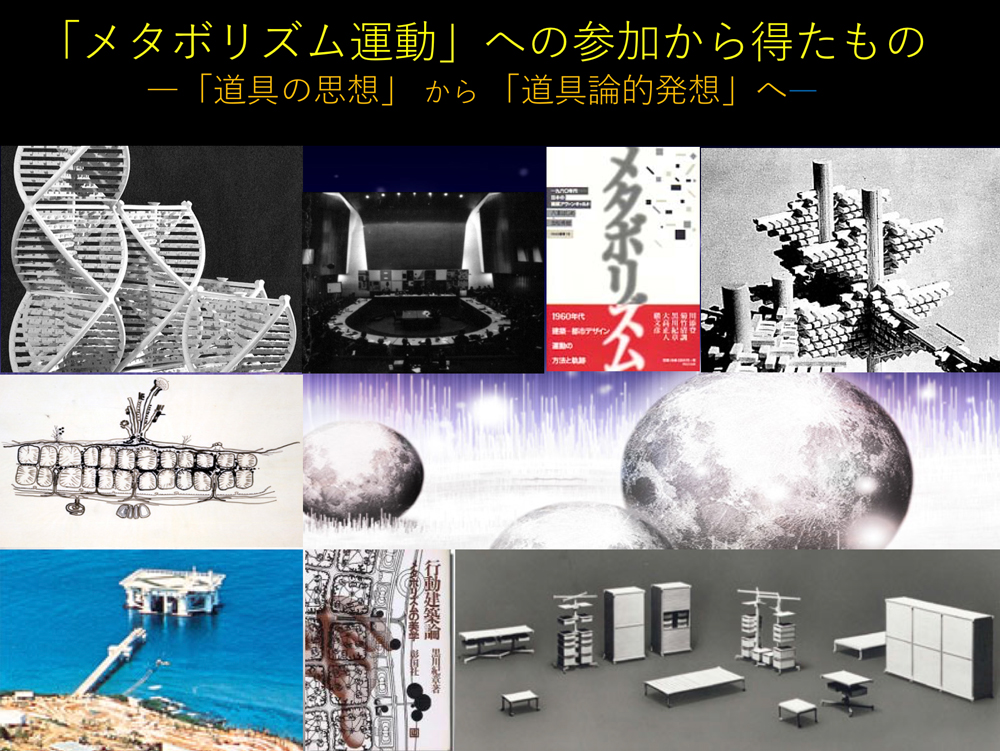

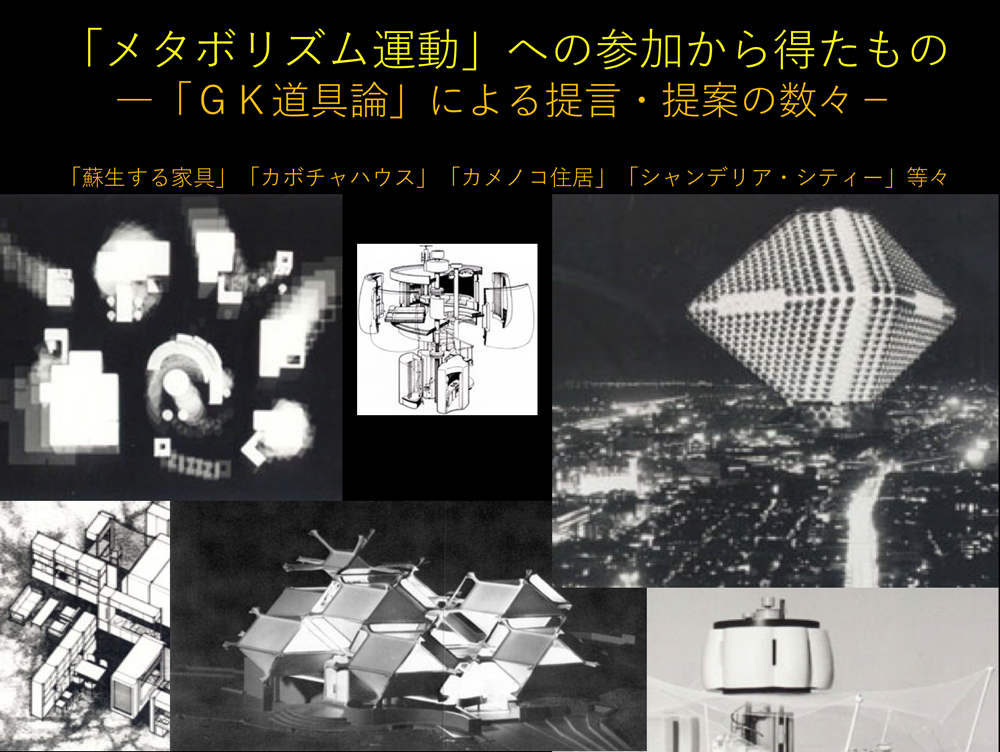

この時代の活動として、メタボリズムでの活動も忘れてはならない。1960年、世界デザイン会議を日本で開催することとなり、日本からデザインを提唱するメンバーの一人として、浅田孝、黒川紀章、菊竹清訓、粟津清らとともに参画。そのグループで行った研究や運動、宣言がメタボリズム運動であるが、榮久庵さんはここで「道具」という言葉をデザインに取り入れた。道具とは「道に具わるもの」として、生活空間すべてをとらえ、人の意志でつくられたものの道を追求することとした。また、単体のものは自由で有機的であるとし、これを空間にも応用したデザイン論として展開した。そのスタディとして、核住居「カボチャハウス」「カメノコ住居」「住居都市」などを発表している。

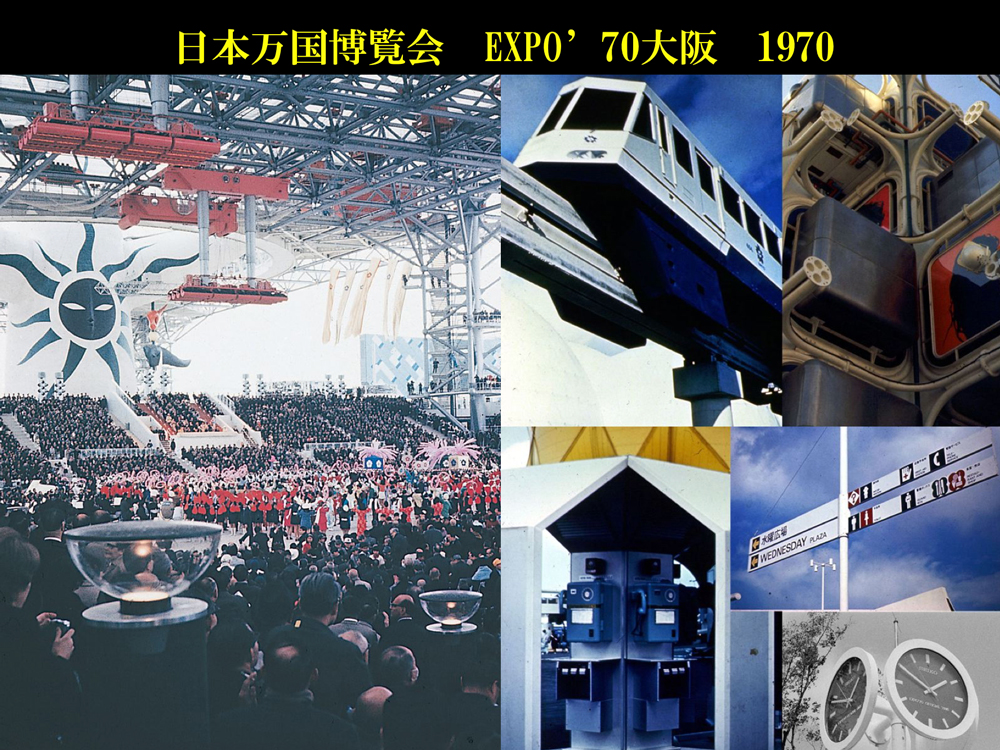

1970年、大阪で開催された日本万国博覧会は、メタボリズムのメンバーが活躍したデザイン史のエポックメーキングのひとつであるが、榮久庵さんが手がけた仕事から、ストリートファニチャーという言葉が広まった。これが公共の場でもデザインを導入していくパブリックデザインの嚆矢となり、デザイン領域の拡大の一翼を担った。

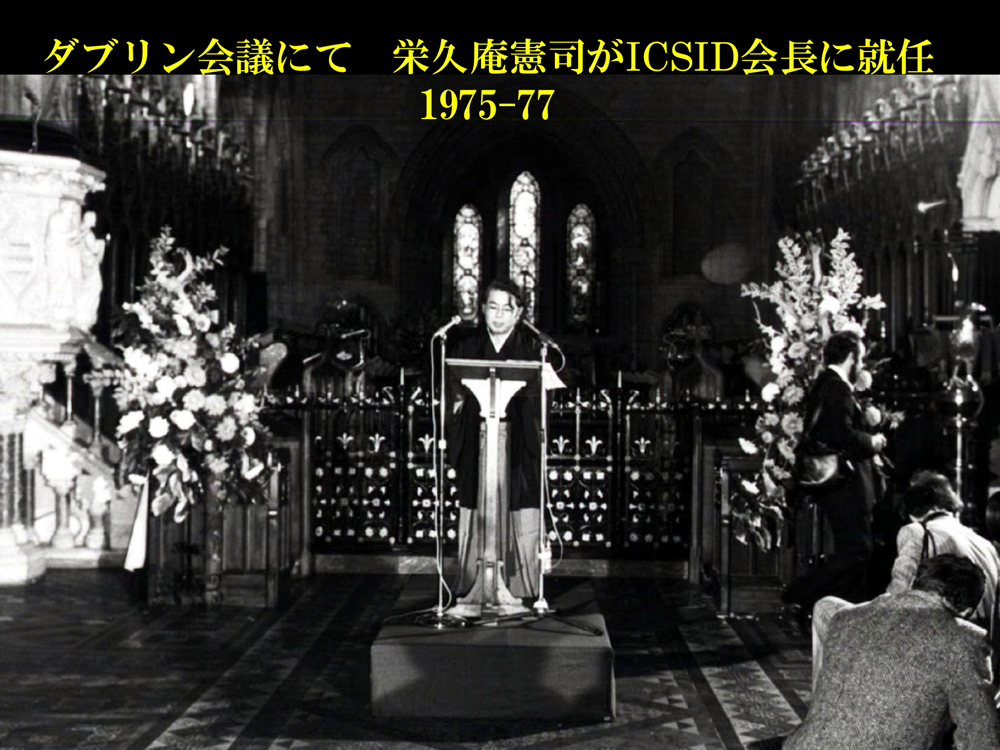

1973年、世界インダストリアルデザイン団体協議会(ICSID)がアジアで初めて開催されると実行委員長を担い、当時の通産省(経済産業省)に働きかけてデザイン運動として「デザインイヤー」事業を実施、国の施策としてのデザインの可能性をも切り拓いていった。政治や行政まで視野に入れた幅広い活動はまさにグランドデザインと言えるもので、デザインという概念を一般に普及させるための行為であり、モノの民主化、美の民主化の実践そのものであった。

1980年~2000年代

進化するGKという組織

オイルショックを経て1980年代以降、デザインは環境問題や資源などの課題に向き合うこととなるが、GKはそうした逆境でこそ、インダストリアルデザインのポテンシャルが高まるととらえた。複雑化する課題に呼応すべく、領域別、地域別に分社化し、自立してそれぞれの個性を主張していく組織編成を行った。最盛期は330名を超えるデザイナーが働いていたが、個人がバラバラに動くのではなく、チームで動くのがGKの特徴である。

榮久庵さんは、常々、「仲間とともにいる喜びがデザインの喜びであり、GKの生き甲斐。それが組織の思想」と話していた。孤高の天才が必要なのではない、「大人(だいじん)でなく、小人(しようじん)」「普通の人間が真面目に実直に一生懸命力を合わせていく。そこに新しい集団創造がある」とたびたび口にした。「組織創造力」が重要であるとし、「進化する集団知を持て」と檄を飛ばした。そのため2人で行うような仕事をあえて4人で担当させたり、異業種との交流をさせたり、専門分野を2つ以上持つことを奨励するなど、組織としてクリエイティビイティを高めていく知恵を、その時代ごとに伝え残した。

榮久庵さんは有限の命のなかで、デザインをどうすべきかに挑み続けてきた。人の命は有限でも、GKという組織は有限であってはならない。必ず組織はそこに新陳代謝があり、人が変わりながらもつながっていけるはず。組織にも遺伝子がある。その組織としての遺伝子が有機的につながっていくことを目指していたのである。

また、仕事が自己研鑽につながること、教育と実務が一致することを意識していた。「組織創造力はGKのノウハウ。人材の最適値をどう組み合わせるか。これも仕事を通じて教えてもらいました」と藤本さんは言う。そして「心あるデザインの志士たちが集まって大きくなってきた創造グループであることに、私たちは誇りをもっています」と力強く語ってくれた。

例えば、GKでは日常的なデザイン業務に加えて、展覧会やセミナーなどを通じてGKグループ全体を伝える活動にも力を注いできた。こうしたイベントを通して組織を超えたチームづくりが行われ、既存の組織を活性化させる刺激をもたらすことになった。

また、GKの組織は機能的に考えられているが、同時に家族的なチームでもある。毎週月曜日に作品を品評する講評会、通称「マンデー・ギャラリー」を行っているのも、組織の垣根をなくすための工夫のひとつ。これは若手がプレゼンテーションの技術を学ぶ場にもなっている。毎年4月に行う新入社員の歓迎会は、余興も交えた交歓の宴で、その「入社記念集合写真」はすでに60枚を超えている。

2005年に、GK発祥の地である目白本館が閉鎖された際は、退職したスタッフも交えたお別れの会を開いた。榮久庵さんは「小人が集まって、よくぞ不審をせずに生きてまいりました。一人一人性格も違うし、また能力も違います。GKの人々は悲しみも喜びもともにできるし、だからこそデザインを求めてやまないのです」と、仲間たちとともにある喜びを口にした。

道具論の幅広い展開

道具の思想や道具論的発想は、GKの根幹を成すものであり、今も受け継がれている。1982年、アクシスギャラリーで開催された「道具世界曼荼羅——榮久庵憲司とその世界」では「新仏壇」「臥人の像」などを展示し、大きな注目を集めた。仏壇という伝統工芸の世界にイノベーションを取り入れ、進歩していくことにインダストリアルデザインの未来があると説いた。人とモノが共存していく大きな理想図を抽象化して集約させた空間は、立体曼荼羅のようでもあった。温故知新の精神に立ちながら、自身の遺伝子を新しく開放していくという思想の表れでもある。

榮久庵さんは、モノと対峙しながら、その時代を超えた技術の総合表現に挑んできた。そこに「榮久庵メタファー」が潜んでいると藤本さんは分析する。GKが手がけてきたさまざまな工業製品にも暗喩が遺伝子として入っているというのだ。例えばモーターサイクルではモルフォ蝶の色の変化を重ねたり、著書『幕の内弁当の美学——日本的発想の原点』では日本という風土から出てくる新しいデザインを幕の内弁当になぞらえてみた。それは仏教哲学をはじめとした、彼のさまざまな知の蓄積をデザインやモノの形として転換していくための、クリエイティブな技術でもあるという。

デザイン運動から道具文化の探求へ

1990年代になり、グルーバリズムが台頭すると、榮久庵さんは再び国際的なデザイン運動や社会的課題への問題提起に目を向けるようになる。人とモノが対立するのではなく、同じ心をもつものとして共存共栄することができるとする道具論が、20世紀末から21世紀へ向かう変革の時代にこそ再び必要となると考えたのだ。

その運動の輪を広げようと、日本デザイン機構(Voice of Design)、世界デザイン機構(Design for the World)を設立、後者は総合的なデザインの組織で、「来たるべき地球時代に向けて」というテーマでデザイン運動を展開した。1999年には東京で国際シンポジウムを開催し、会長として精力的に活動している。

さらに、道具をより深く勉強するために、道具学会の設立に尽力した。その素地に国立民族学博物館の初代館長・梅棹忠雄さんとの交流があった。それまで学問の対象とされてこなかった道具を学際的に研究するとともに、普遍学としての「道具学」(Douguology)を世界に発信。さらに「道具文化宣言」を行い、「道具の美学」という展覧会でその成果を発表している。

道具寺道具村構想

21世紀を迎え、IT化、グローバリズムはますます進展し、一方でサスティナビリティの重要性が言われ、従来の大量生産大量消費時代型社会の見直しが始まった。当然、デザインの世界も大きな変換が求められた。

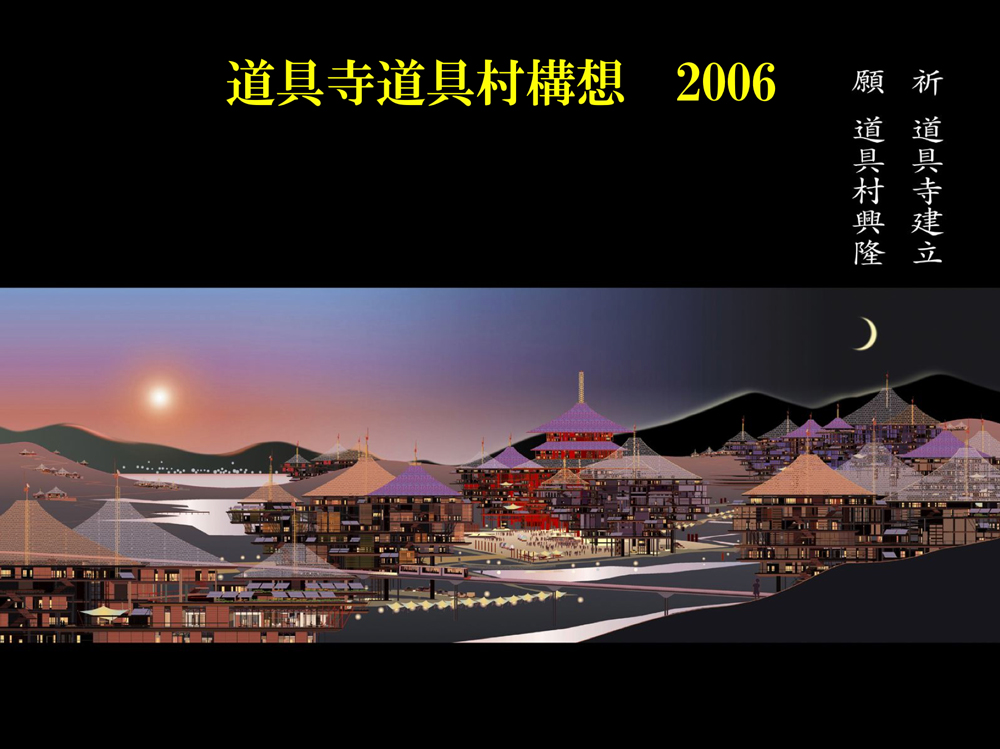

そんな時代の変革期にあって、晩年の榮久庵が長年温めていたのが、「道具寺道具村構想」である。人は人工物を永遠につくり続けるが、その人工物は、どこへ行ったらいいのだろうか。ものづくりを通じて人は何を求めたらいいのか、モノを生み出してきた立場からの反省も込めつつ、デザインの原点を探る場づくりである。道具大学を設置する「道具探究院」や道具工房の「道具開発院」のほか、エンターテイメント施設の「道具為楽院」や道具への感謝の意を表す「道具供養院」などを設立するという壮大なもの。国際的にクリエイターを集いながら、さまざまな世代を交えて活動していく構想を十年来、練ってきた。

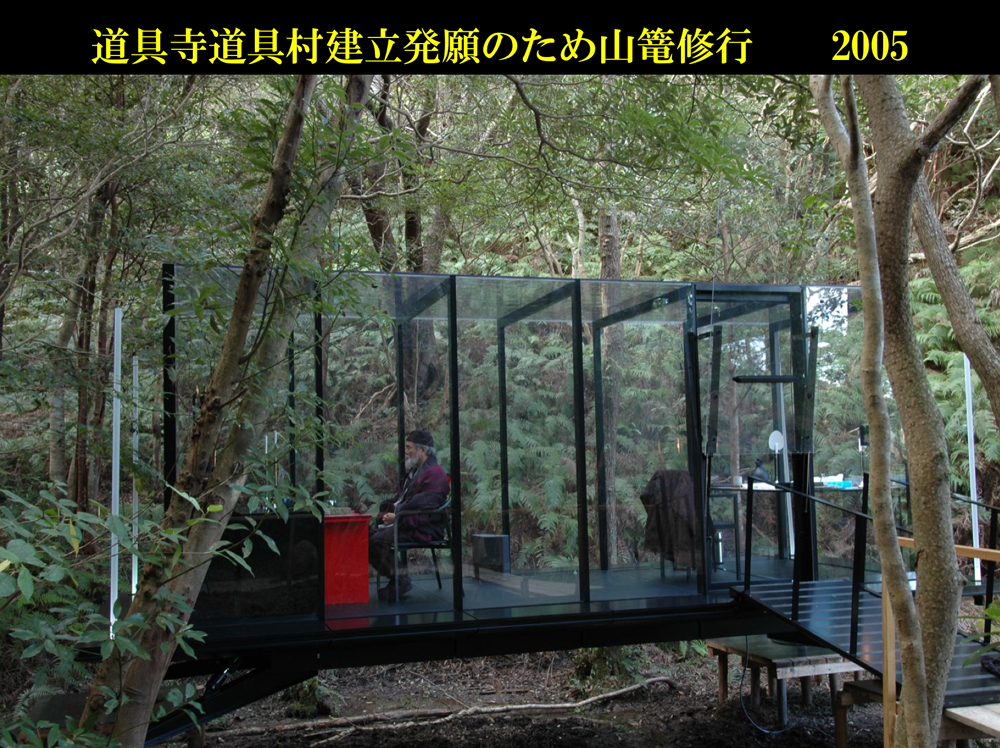

残念ながら実現はしなかったが、2005年、2週間山ごもりをして、その「道具寺建立」の発願のための修行も行っている。このときに用意した作務衣や靴下、帽子などは三宅一生がA-POCブランドの技術で製作したもの。もちろん世界に一点だけのオリジナルであり、今回のワークショップではその実物を見せてもらうことができた。A-POCは布地がそのまま衣服の形となる技術を有しており、その生地には道具の模様が織り込まれているというこだわりだ。道具に対する榮久庵の熱意に三宅が応えたかたちといえるだろう。

その翌年、この「道具寺道具村構想」正式に発表。研究成果は「道具寺建立縁起展」や「池中蓮華展」で発表し、プロパガンダに務めた。さらに2013年、世田谷美術館で「榮久庵憲司とGKの世界 鳳が翔(ゆ)く」を開催している。

晩年のこうした活動は、ものづくりを通じてつくり上げられる「デザインの理想郷」をメタファーとして描いたものであったといえるだろう。榮久庵さんは「モノにも心があり、魂がある」という表現を好んだ。人間の世界に生・老・病・死があるように、道具の世界にも、つくられて、傷つき、癒やされ、永遠とはならない命がある。人間の世界と道具の世界はひとつの鏡に映したような世界なのではないか。自然と人間と道具の未来を視野に、遥かなる世界の憧憬がそこに描かれていた。

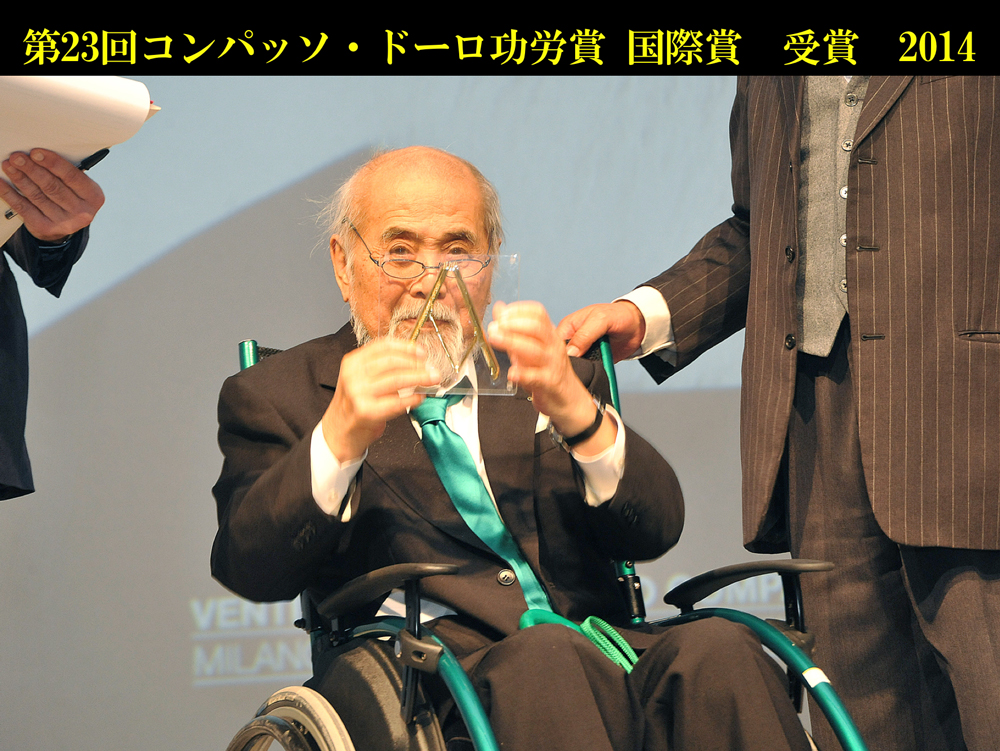

2014年、長きにわたるデザインへの貢献が評価され、第23回コンパッソ・ドーロ功労賞 国際賞を受賞。実は学生の時に「もし取ることができたら、デザイナー冥利に尽きる」と密かに目標にした賞でもあった。同じ年齢で親友であるディーター・ラムスと同時に授賞したことも大きな喜びであった。亡くなる半年前の出来事である。

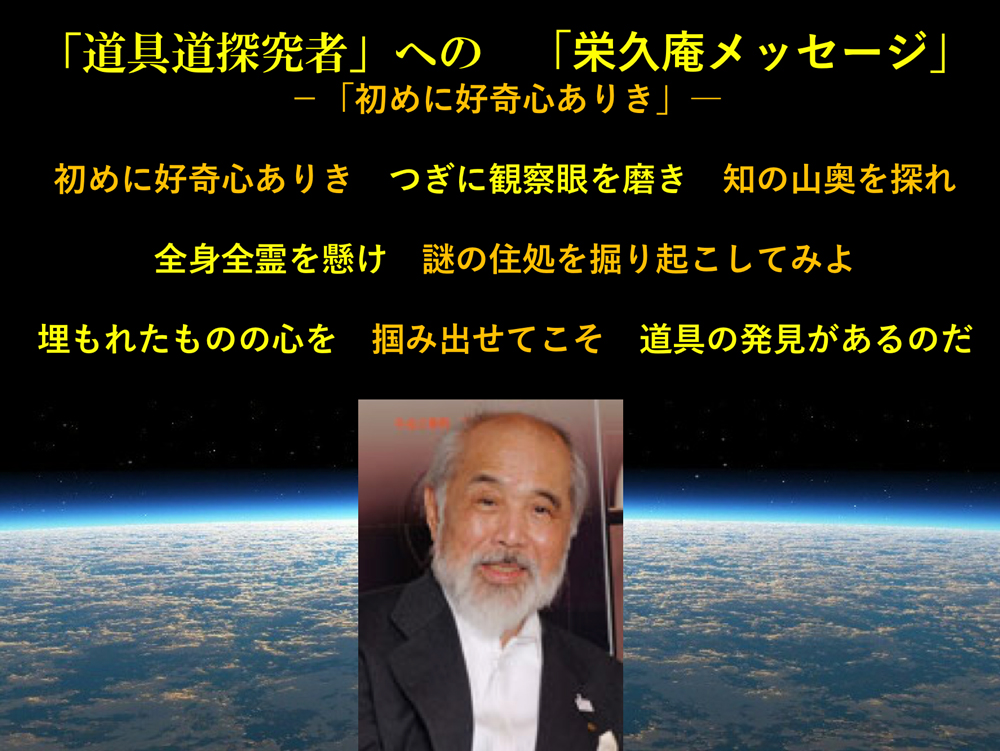

レクチャーは最後に、「道具道」探究者としての榮久庵さんのメッセージで締めくくられたので紹介する。

初めに好奇心ありき つぎに観察眼を磨き 知の山奥を探れ

全身全霊を懸け 謎の住処を掘り起こしてみよ

埋もれたものの心を 掴み出せてこそ 道具の発見があるのだ

注)パワポデータは藤本清春さんがレクチャーで使用したものを、許可を得て転用しています。

HEARING & REPORT

どうなっているの?

この人たちのデザインアーカイブ

What's the deal? Design archive of these people

プロダクトデザイナー

水之江 忠臣 1921年生まれ*

近藤 昭作 1927年生まれ

水戸岡 鋭治 1947年生まれ

宮城 壮太郎 1951年生まれ*

グラフィックデザイナー

原 弘 1903年生まれ*

福田 繁雄 1932年生まれ*

石岡 瑛子 1938年生まれ*

井上 嗣也 1947年生まれ

インテリアデザイナー

杉本 貴志 1945年生まれ*

北岡 節男 1946年生まれ*

テキスタイルデザイナー

CI

家具職人

デザインミュージアム・デザイン機関

調査対象については変更する可能性もあります。

調査対象(個人)は、2006年朝日新聞社刊『ニッポンをデザインしてきた巨匠たち』を参照し、すでに死去されている方などを含め選定しています。

*は死去されている方です。

FORMAT MAKING

作品や資料をどのようにアーカイブすればよいか?

共有することを目的とする

How do I archive my work and materials?

デザインミュージアム・デザイン機関

宇都宮美術館

国立近代美術館工芸館

WORKSHOP

仕事場訪問ワークショップ